Dix ans d’espoirs et de sang

Temps de lecture : 20 minutes

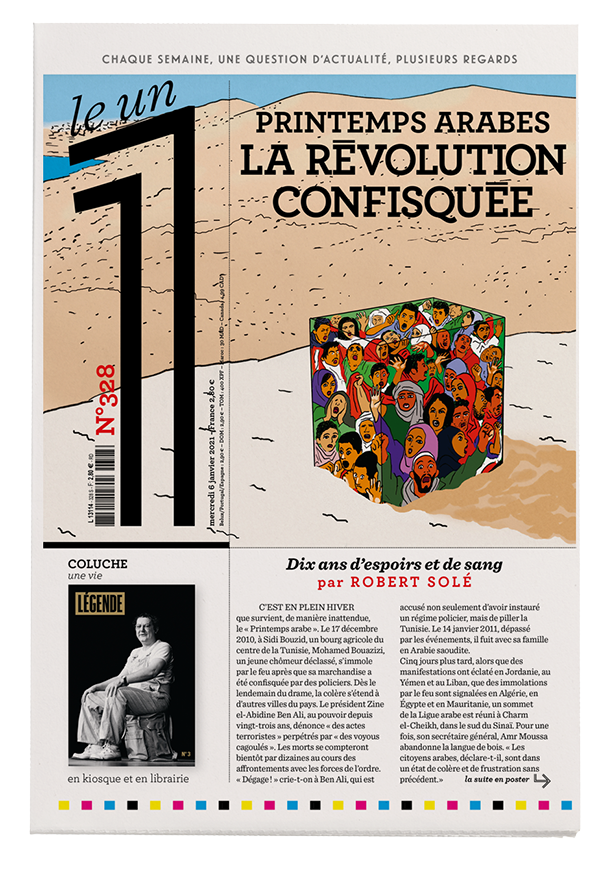

C’est en plein hiver que survient, de manière inattendue, le « Printemps arabe ». Le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, un bourg agricole du centre de la Tunisie, Mohamed Bouazizi, un jeune chômeur déclassé, s’immole par le feu après que sa marchandise a été confisquée par des policiers. Dès le lendemain du drame, la colère s’étend à d’autres villes du pays. Le président Zine el-Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis vingt-trois ans, dénonce « des actes terroristes » perpétrés par « des voyous cagoulés ». Les morts se compteront bientôt par dizaines au cours des affrontements avec les forces de l’ordre. « Dégage ! » crie-t-on à Ben Ali, qui est accusé non seulement d’avoir instauré un régime policier, mais de piller la Tunisie. Le 14 janvier 2011, dépassé par les événements, il fuit avec sa famille en Arabie saoudite.

Cinq jours plus tard, alors que des manifestations ont éclaté en Jordanie, au Yémen et au Liban, que des immolations par le feu sont signalées en Algérie, en Égypte et en Mauritanie, un sommet de la Ligue arabe est réuni à Charm el-Cheikh, dans le sud du Sinaï. Pour une fois, son secrétaire général, Amr Moussa abandonne la langue de bois. « Les citoyens arabes, déclare-t-il, sont dans un état de colère et de frustration sans précédent. »

Le 25 janvier, en Égypte, c’est la fête de la police. Comme chaque année, une poignée d’opposants veut profiter de l’occasion pour « faire sa fête » à la police. Tentative dérisoire, qui n’a aucune chance d’aboutir. Mais, ce mardi 25 janvier 2011, encouragés par la chute de Ben Ali, les protestataires, qui se sont organisés par l’intermédiaire des réseaux sociaux, vont – à leur propre surprise – entraîner des milliers d’habitants du Caire à leur suite. Les manifestants se heurtent aux forces de sécurité en essayant de converger vers l’immense place Tahrir (« libération » en arabe) qui ne va pas tarder à mériter son nom et à devenir aussi célèbre que Tiananmen.

Les affrontements ne se limitent pas à la capitale. Le bilan de cette journée historique (on parlera désormais de « la révolution du 25 janvier ») est de 3 morts et plus de 150 blessés. Un soulèvement en direct : pendant dix-huit jours, l’événement de Tahrir sera filmé et retransmis par les télévisions du monde entier.

La « révolution du 25 janvier » n’a ni chefs ni caractère idéologique. Ce n’est pas au nom du marxisme, de l’antisionisme ou de l’islam que des Égyptiens, de plus en plus nombreux, se mobilisent, mais pour réclamer liberté et karama (dignité, respect), dénoncer les brutalités policières et la corruption. Les Frères musulmans, qui observaient prudemment le mouvement, s’y joignent le quatrième jour, faisant descendre leurs gros bataillons dans la rue. C’en est fait de Hosni Moubarak, qui paraissait éternel après vingt-neuf ans de règne. Même l’armée, dont il est issu, finit par le lâcher. La haute hiérarchie militaire en profite ainsi pour enlever toute chance à Gamal, le fils cadet du pharaon – un civil entouré d’hommes d’affaires – d’accéder un jour à la présidence.

Le 11 février 2011, dix-huitième jour du soulèvement égyptien, Moubarak est contraint de s’exiler dans son palais de Charm el-Cheikh. Place Tahrir, où des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées, une clameur immense, interminable, salue son départ. On s’embrasse, on danse, on pleure de joie. L’Égypte se sent redevenir oum el-donia, la mère du monde.

En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, c’est du délire. Si le plus grand pays arabe bascule dans la démocratie, tous les régimes autoritaires, monarchies ou républiques, ne tomberont-ils pas l’un après l’autre, comme des dominos ? Les observateurs constatent « la fin de l’exception arabe ». Ces peuples, que l’on disait résignés, démontrent qu’ils sont capables de se révolter contre l’oppression, à l’instar des Latino-américains ou des Européens de l’Est. La région est bel et bien entrée dans la mondialisation, en donnant aux réseaux sociaux une nouvelle fonction. « Facebook permet de planifier les manifestations, Twitter les coordonne et YouTube les communique au monde », explique le plus célèbre des internautes égyptiens, Wael Ghonim.

Chaos en Libye, horreur en Syrie

En Tunisie, après la fuite de Ben Ali, un gouvernement d’union nationale a été formé et une amnistie générale décrétée. Ce qui permet le retour au pays de plusieurs figures de l’opposition. Des élections libres sont prévues dans les six mois. En Égypte, le Conseil suprême des forces armées s’est engagé à assurer une transition démocratique. L’euphorie continue, même si les dix-huit jours de soulèvement ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés.

Mais, en cet hiver 2011, le « Printemps » ne fleurit pas partout. À Manama, capitale de Bahreïn, des manifestants appartenant principalement à la communauté chiite ont réclamé en vain la fin de la monarchie et la fermeture des bases américaines. L’Arabie saoudite est intervenue militairement pour mater la rébellion et sauver le trône du roi Hamed ben Issa. Elle surveille comme le lait sur le feu le Yémen voisin où, dès le 27 janvier, les forces de l’ordre ont tiré sur ceux qui exigeaient le départ du président Ali Abdallah Saleh, en poste depuis trente-deux ans.

Le record arabe est détenu par Mouammar Kadhafi, arrivé au pouvoir en 1969… La Libye non plus n’échappe pas à la contagion. L’arrestation, le 15 février, d’un avocat de Benghazi, Fathi Terbil, provoque le lendemain une « journée de la colère ». Et, après une violente répression, un « Conseil national » est formé par des opposants. Invité par l’Union européenne à répondre aux « aspirations légitimes » de son peuple, le dictateur libyen s’emploie à mater la rébellion par tous les moyens.

Cette fois, le président français, Nicolas Sarkozy, qui avait sous-estimé le soulèvement en Tunisie, prend les devants : après avoir reconnu le Conseil national libyen comme seule autorité politique légitime, il persuade Londres et Washington d’intervenir militairement. Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité de l’ONU autorise le recours à la force, alors que Benghazi, bastion des insurgés, est menacée de bombardements aériens.

Dès lors, Kadhafi ne va plus cesser de perdre du terrain. Le 20 octobre, il tente de fuir la ville de Syrte, lorsque son convoi est attaqué par des avions de l’Otan. Il trouve refuge dans un tunnel avec ses gardes du corps, avant d’être lynché par des insurgés. Sa mort est aussitôt suivie d’affrontements entre milices, qui se disputent le contrôle de territoires locaux ou de divers trafics. La Libye apparaît alors pour ce qu’elle est : non pas un véritable État, mais une agrégation de tribus. Le chaos qui y règne risque de déstabiliser des pays voisins. Déjà, des camions remplis de fusils d’assaut, de mitrailleuses et de lance-roquettes, saisis aux forces gouvernementales, partent vers le Mali, le Tchad, le Soudan, le Niger, la Tunisie ou l’Égypte.

C’est cependant la Syrie qui va connaître le « Printemps » le plus sanglant. Le 13 mars 2011, quinze adolescents sont arrêtés à Deraa, une ville du sud-ouest à majorité sunnite. Leur transfert dans une prison de la capitale et les sévices qu’ils y subissent révoltent la population locale. Le siège du parti Baas et le palais de justice sont incendiés. Deraa est occupée par l’armée, tandis que la rébellion s’étend et se radicalise. À Damas, Alep ou Homs, des milliers de protestataires se heurtent aux forces de sécurité qui tirent à balles réelles.

Contrairement à la Tunisie, l’Égypte et la Libye, où tous les musulmans sont sunnites, la Syrie est dirigée par une minorité alaouite, issue du chiisme. Le « Printemps » y prend très vite la forme d’un conflit interreligieux. Les « vendredis de la colère » se succèdent, à la sortie des mosquées, après la grande prière hebdomadaire. La répression est terrible. Trois mille soldats, accompagnés de chars T-55, pénètrent le 25 avril à Deraa. Des protestataires sont exécutés dans le stade, des blessés achevés à l’hôpital.

L’Armée syrienne libre collabore avec des forces kurdes dans le nord du pays. Mais elle ne tarde pas à être supplantée par plusieurs groupes islamistes sunnites, dont le Front al-Nosra, une branche d’Al-Qaïda. Ces groupes sont aidés par la Turquie, l’Arabie saoudite ou le Qatar, tandis que le régime syrien reçoit l’appui de l’Iran et de diverses milices qui lui sont inféodées, à commencer par le Hezbollah libanais.

François Hollande, qui a succédé à Nicolas Sarkozy, soutient l’opposition syrienne. Son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qualifie Assad d’« assassin ». Au cours de l’été 2013, la France est sur le point d’intervenir militairement avec la Grande-Bretagne et les États-Unis après une attaque chimique gouvernementale dans la banlieue de Damas qui a causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Mais Paris est lâché par Londres et Washington. La Russie entre alors en scène et, très habilement, occupe le centre du jeu diplomatique. Tout en continuant à soutenir fermement Bachar el-Assad, elle propose de placer l’arsenal chimique syrien sous surveillance internationale, avant sa destruction. Le 27 septembre 2013, le Conseil de sécurité de l’ONU vote une résolution en ce sens. Assad est sauvé. Il ne pouvait pas mieux s’en tirer.

Une parenthèse islamiste

Pendant que la Syrie se déchire dans le sang, on assiste à des avancées démocratiques dans plusieurs pays. En Tunisie, après des élections libres, Moncef Marzouki devient président de la République en décembre 2011, tandis que Hamadi Jebali, le numéro 2 du parti islamiste Ennahdha, vainqueur des législatives, occupe le poste de Premier ministre. En Égypte s’ouvre le procès public de Hosni Moubarak, de ses deux fils et de plusieurs dignitaires du régime déchu. Du jamais-vu dans le monde arabe ! Les différentes élections sont remportées par les islamistes, seules forces d’opposition organisées dans la vallée du Nil. Pour ne pas insulter le « Printemps », on ferme les yeux sur certaines irrégularités des scrutins. Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans, est élu de justesse président de la République en juin 2012. Pour la première fois depuis la chute de la monarchie soixante ans plus tôt, le chef de l’État n’est pas issu de l’armée, et c’est un islamiste.

Dans le monde arabe, on reparle de « contagion » et de « dominos », mais en sens inverse : si l’Égypte bascule dans l’islamisme, tous les pays ne vont-ils pas suivre l’un après l’autre ? Les Frères musulmans ont rangé leur vieux slogan (« Le Coran est la solution »), mais leur incompétence et leur gourmandise inquiètent beaucoup d’Égyptiens qui étaient prêts à « leur donner une chance ». Quant à la hiérarchie militaire, elle ne peut supporter l’existence d’une force concurrente qui empiète sur ses prérogatives et menace son empire. En juin 2013, des millions de citoyens qui craignent l’installation d’un État religieux descendent dans la rue, avec l’appui de l’armée. Celle-ci s’empresse de déposer Mohamed Morsi et de le mettre en prison. C’est la seconde fois en deux ans et demi qu’un chef de l’État est renversé !

La répression sanglante d’un rassemblement islamiste au Caire ne tarde pas à entacher ce qui apparaissait comme une « nouvelle révolution ». Il est clair désormais que le pouvoir appartient à l’armée. Parce qu’il a neutralisé les Frères musulmans, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi aura en mai 2014 une élection… de maréchal à la présidence de la République. Il sera néanmoins confronté à des attentats, une inquiétante guérilla djihadiste dans le Sinaï et une situation économique très préoccupante.

Les événements d’Égypte ont incité à la prudence les Frères musulmans tunisiens. Ils renoncent à présenter un candidat à l’élection présidentielle de décembre 2014 qui est remportée par Béji Caïd Essebsi (88 ans), chef du parti Nidaa Tounès. Cela ne les empêchera pas d’être associés au pouvoir. Le Nobel de la paix 2015 sera attribué à quatre institutions qui ont œuvré pour cette transition pacifique : la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, l’Ordre national des avocats, le principal syndicat des travailleurs et le syndicat patronal.

Avant tout, détruire Daech

Avec la chute des Frères musulmans en Égypte, le Hamas palestinien a perdu l’un de ses soutiens les plus précieux. Il se laisse pourtant entraîner dans une guerre désastreuse contre Israël en juillet-août 2014. Dix jours de raids aériens suivis d’une offensive terrestre font de nombreuses victimes et des dégâts considérables à Gaza. Cette prison à ciel ouvert sort exsangue du conflit, malgré « la victoire » revendiquée par le Hamas.

Le désespoir des Palestiniens, persuadés qu’ils n’auront jamais un État, s’exprime ensuite par « l’intifada des couteaux ». En sept mois, plus de 350 attaques à l’arme blanche sont commises contre des Israéliens en Cisjordanie. Elles font 34 victimes, mais aussi quelque 200 morts du côté des assaillants, généralement tués par des policiers.

Si les avancées démocratiques du « Printemps » avaient été un désaveu pour les djihadistes, adeptes de la violence pour conquérir le pouvoir, l’hiver dans lequel s’enfonce une partie du monde arabe joue en faveur de leurs thèses. Toute l’attention se porte désormais sur Daech (acronyme de l’État islamique en Irak et au Levant) dont le chef, Abou Bakr al-Baghdadi, s’est autoproclamé calife. Ce concurrent d’Al-Qaïda ne se contente pas de contrôler un vaste territoire, à cheval entre l’Irak et la Syrie, et d’y imposer un mode de vie moyenâgeux : il organise ou suscite des attentats meurtriers dans les pays qui le combattent. C’est le cas de la France, plusieurs fois endeuillée, comme de la Tunisie : les attaques commises en 2015, au musée du Bardo puis dans une station balnéaire près de Sousse, détournent les touristes et affectent considérablement son économie.

Les Occidentaux sont déterminés à détruire l’État islamique, quitte à servir ainsi Bachar el-Assad. Le conflit syrien devient illisible. Alors que la Russie apporte au régime un appui militaire direct en bombardant indistinctement tous ses adversaires, les États-Unis et leurs alliés s’en prennent à Daech et soutiennent activement la reconquête de Mossoul par les troupes irakiennes et les combattants kurdes à partir du 17 octobre 2016. Un an plus tard, c’est la chute de Raqqa, en Syrie, dont le calife autoproclamé avait fait sa capitale. Baghdadi sera tué le 27 octobre 2019 lors d’une opération des forces spéciales américaines.

MBS fait de gros dégâts

Pas de « printemps » en Arabie saoudite, mais l’entrée en scène d’un jeune homme moderne, nommé ministre de la Défense en 2015 : Mohamed ben Salman, dit MBS, fils du roi Salman, fait figure de souverain bis. On lui prête l’intention de réformer cette société d’un autre temps – il autorisera par exemple les femmes à conduire –, mais il va commettre de gros dégâts.

MBS entraîne plusieurs pays de la région, dont les Émirats arabes unis et l’Égypte, dans une guerre contre les rebelles houthistes, qui se sont emparés de vastes zones de l’ouest et du nord du Yémen, dont la capitale, Sanaa. Les houthistes, qui constituent une branche du chiisme, sont appuyés par l’Iran, l’ennemi absolu de l’Arabie saoudite. Non seulement ils résistent, mais le front antihouthiste se disloque, et des séparatistes conquièrent Aden, le grand port du sud. Les morts se comptent par dizaines de milliers. L’ONU dénonce « la pire crise humanitaire au monde ».

Le 3 novembre 2017, MBS convoque à Riyad le Premier ministre libanais Saad Hariri, accusé de ne pas avoir été assez ferme avec l’Iran. Il l’oblige à démissionner et le retient prisonnier. L’affaire fait scandale. Hariri retrouvera son poste à Beyrouth, sous les acclamations, après une intervention de la France. Le même mois, le prince héritier fait enfermer au Ritz-Carlton de Riyad quelque deux cents personnalités saoudiennes dans le cadre d’une opération anticorruption. Elles ne seront libérées qu’en échange du versement de sommes importantes au Trésor. Last but not least, en octobre 2018, MBS fait sauvagement assassiner un journaliste en exil, Jamal Khashoggi, à l’intérieur du consulat saoudien à Ankara. Ce qui provoque une vive émotion dans le monde. Le prince semble pourtant inamovible, grâce au soutien de son père et du président Donald Trump, associés dans leur lutte contre l’Iran.

L’activisme de deux pays non arabes

Trois ex-empires – le perse, le russe et l’ottoman – parfois alliés, mais toujours concurrents, sont très actifs dans ce monde arabe en lambeaux. Chacun y joue sa propre partition, avec des objectifs différents.

L’Iran continue à soutenir Bachar el-Assad. Le dictateur syrien bénéficie également de l’entrée militaire de la Russie dans le conflit à partir de septembre 2015. Cet appui va se traduire par des victoires décisives contre les mouvements rebelles, à Alep (décembre 2016), Homs (mai 2017) ou Deraa (juillet 2018).

Assad a réussi à se maintenir au pouvoir, mais à quel prix ? Devenu l’obligé de Téhéran et de Moscou, il règne sur un pays dévasté. Ce terrible conflit a fait quelque 380 000 morts, un nombre incalculable de blessés et amené la moitié de la population syrienne à se déplacer ou à s’exiler.

Un autre acteur non arabe, la Turquie, contribue à perturber fortement ce qui reste du « Printemps ». Tournant le dos à l’Occident et se posant en calife de l’islam sunnite, Recep Tayyip Erdoğan pousse ses pions dans toutes les directions, que ce soit directement ou par mercenaires interposés. Son pays abrite trois millions de réfugiés syriens. Il s’en sert comme d’une menace auprès des Européens qui redoutent une flambée migratoire.

Le 9 octobre 2019, à la faveur d’un retrait américain, la Turquie lance une offensive contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Cette opération lui permet d’occuper, à sa frontière, une bande de territoire de 120 kilomètres sur 30.

Erdoğan intervient également en Libye, dans un double but : exploiter du gaz en Méditerranée orientale et accentuer son chantage aux migrants en contrôlant une autre route de réfugiés vers l’Europe. De nombreux Africains transitent en effet par ce pays en plein chaos, dans des conditions souvent terribles, pour tenter ensuite de rejoindre l’Europe par la mer.

La Libye est quasiment coupée en deux, entre une Tripolitaine (ouest) administrée par le gouvernement de Tripoli et une Cyrénaïque (est) soumise au maréchal dissident Khalifa Haftar, qui accumule les victoires sur le terrain. En décembre 2019, Erdoğan signe avec les autorités de Tripoli un accord de démarcation maritime et un pacte de coopération militaire. Des milliers de mercenaires syriens proturcs, appuyés par des drones armés, vont renverser la situation. Mais l’aviation russe intervient au secours d’Haftar : dans ce pays éclaté, la Tripolitaine se « turquise » et la Cyrénaïque se « russifie »…

L’exception tunisienne

Neuf ans après le début de ce qu’on n’ose plus appeler le « Printemps », le monde arabe apparaît en triste état. Si, dans l’ensemble, les monarchies s’en sortent mieux que les républiques, leur vieille rivalité du temps de Nasser et du Baas a été supplantée par de nombreuses guerres internes : entre sunnites et chiites, militaires et islamistes, Hamas et Autorité palestinienne, Arabie saoudite et Qatar… sans compter le conflit israélo-arabe qui, dans ce champ de ruines, tourne à l’avantage de l’État juif. Donald Trump a reconnu le 6 décembre 2017 Jérusalem comme capitale d’Israël, qui verra ses relations se normaliser avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. La cause palestinienne ne semble plus intéresser grand monde.

En Égypte, contrairement à ce qui se passe en Syrie, en Libye, en Irak ou au Yémen, l’État se maintient. Mais le « Printemps » de 2011 n’est plus qu’un souvenir. Le pouvoir réprime férocement la moindre contestation. L’armée intervient désormais dans toutes les activités du pays, au grand dam des industriels et des hommes d’affaires. Le remède de cheval infligé à l’économie pour réduire le déficit a accentué les inégalités. Une démographie galopante – la population a doublé en trente ans – amplifie le chômage et entraîne une détérioration des services publics (santé, éducation, logement). Dans le nord du Sinaï, le pouvoir ne parvient pas à éliminer les mouvements djihadistes, malgré le déploiement d’importants moyens militaires et l’aide discrète d’Israël.

Premier pays à s’être soulevé, la Tunisie apparaît comme le seul rescapé du Printemps arabe. Elle poursuit sa démocratisation et élit librement ses dirigeants, mais connaît de grandes difficultés économiques. Le nombre de Tunisiens qui cherchent à émigrer en Europe ne cesse d’augmenter. Désillusions et désespoir se manifestent de diverses manières, notamment par des suicides. Sur un mur de Sidi Bouzid, non loin de l’endroit où Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu, le mot « révolution » a été tagué à l’envers…

Les répliques d’un séisme

Le Printemps arabe, ce séisme qui avait pris tout le monde de court, n’aurait-il été qu’une parenthèse vite refermée ? Des répliques imprévues vont relancer l’espoir des démocrates. À Bagdad, des milliers de manifestants occupent la place Tahrir en novembre 2019 pour réclamer « la chute du régime » irakien noyauté par l’Iran. Le sang coule aussi dans d’autres villes du pays. Mais ce sont surtout le Soudan, l’Algérie et le Liban qui retiennent l’attention.

Au Soudan, le mouvement est déclenché par le triplement du prix du pain. Une première manifestation, organisée le 19 décembre 2018 dans l’agglomération ouvrière d’Atbara, fait aussitôt tache d’huile. Une coalition d’opposants, épaulée par des syndicats et des juristes, réclame le départ d’Omar al-Bachir, le général qui s’était emparé du pouvoir en 1989 avec l’appui des islamistes. La population souffre des violences et des vexations que lui infligent les services de sécurité, mais aussi d’une crise économique qui dure depuis des années. L’écrasement d’une rébellion dans le Darfour a été suivi en 2011 de la partition du pays : le Soudan du Sud a emporté avec lui les trois quarts de la production de pétrole.

Malgré la répression, un immense sit-in est organisé à Khartoum devant le quartier général des forces armées. Il va durer plusieurs mois. Une étudiante de 23 ans, Alaa Salah, montée sur le toit d’une voiture pour entonner un chant contre la dictature, devient une icône du mouvement qui révèle la vitalité de cette société civile et la place qui y occupent les femmes.

Habilement, les contestataires incitent l’armée à fraterniser avec eux. Le 11 avril 2019, le dictateur est assigné à résidence et déchu de ses fonctions. Un gouvernement de transition, associant civils et militaires, est formé sous la direction d’un économiste respecté, Abdallah Hamdok. Les conditions semblent réunies pour lever les sanctions contre le Soudan, accusé jusqu’à présent de soutenir le terrorisme, même si son avenir politique reste incertain.

En Algérie, pour empêcher un soulèvement, le pouvoir comptait, à la fois, sur l’apaisement des tensions sociales grâce à ses revenus pétroliers et sur le traumatisme laissé par la sanglante guerre civile des années 1990. Mais, au début de 2019, les caisses sont vides en raison de la chute des prix de l’or noir.

Le 22 février, alors qu’Abdelaziz Bouteflika brigue un cinquième mandat présidentiel malgré l’accident vasculaire cérébral qui le rend impotent, des appels anonymes sur les réseaux sociaux encouragent des manifestations à Alger, Constantine, Oran et Sidi Bel Abbès. Le Hirak (« mouvement » en arabe) est né et le pouvoir ne va plus finir d’en entendre parler. Chaque vendredi, des citoyens et des citoyennes de tous âges, appartenant à tous les milieux, envahissent la chaussée, arborant le drapeau national en cape ou en écharpe. Un gigantesque concert de casseroles est adressé au « système » – et pas seulement au président-marionnette – dont on veut se débarrasser.

Les foules immenses du vendredi ont l’intelligence de refuser toute violence : aux fusils et aux matraques, elles répondent par le slogan « Selmeya » (pacifisme), infiniment répété. Le 2 avril, Bouteflika démissionne, après avoir été lâché par le général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée. Ce quasi-octogénaire se pose en réformateur, alors qu’il incarne – avec le FLN et des clans d’affairistes – l’un des piliers du système honni. Ses rivaux sont arrêtés, et un nouveau scrutin présidentiel organisé. Mais les cinq candidats sont tous issus du pouvoir. Le 12 décembre 2019, l’élection d’Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, ne trompe personne. Et seuls 23 % des Algériens voteront au référendum constitutionnel du 1er novembre 2020. Entre-temps, l’épidémie de Covid-19 aura interrompu le Hirak. Ce mouvement souffre de ce qui avait sans doute été l’une de ses forces : l’absence volontaire de leadership. Neuf ans plus tôt, on pouvait en dire de même des révolutionnaires égyptiens.

Beyrouth explose-t-il ?

Au Liban aussi, c’est un soulèvement sans chefs qui a vu le jour, à partir d’un événement dérisoire en apparence : l’imposition d’une nouvelle taxe sur l’utilisation de WhatsApp. Le 17 octobre 2019, les rues de Beyrouth sont envahies par une foule en colère qui s’en prend aux dirigeants politiques. Il faut dire que la monnaie nationale s’est fortement dévaluée au cours de l’été, entraînant une hausse vertigineuse des prix. C’est le résultat d’acrobaties comptables auxquelles la Banque du Liban se livre depuis des années dans le but de financer le déficit budgétaire et de maintenir la parité de la livre avec le dollar : une sorte de pyramide de Ponzi consistant à aspirer les dépôts en devises des banques commerciales, moyennant des taux d’intérêt fantastiques. Ces montages ont beaucoup enrichi les actionnaires de ces établissements, parmi lesquels se trouvent des dirigeants politiques. Jusqu’au jour où la « pyramide » a commencé à s’effondrer…

La crise économique atteint de plein fouet non seulement les pauvres – parmi lesquels un million de réfugiés syriens –, mais aussi la classe moyenne. Des familles ne peuvent plus payer la scolarité de leurs enfants dans les nombreux établissements privés du pays. Des restaurants voient même certains de leurs clients habituels commander des demi-portions…

Mais les dizaines de milliers de personnes, chrétiennes ou musulmanes, qui manifestent chaque semaine dans les principales villes du pays réclament bien plus que des mesures économiques : le départ d’une classe politique souvent très corrompue, qui s’accroche au pouvoir depuis la fin de la guerre civile des années 1975-1990. Le système confessionnel apparaît désormais comme un clanisme désastreux, lui qui permet – cas unique au monde – à des musulmans et des chrétiens de gouverner ensemble. Même des chiites mettent en cause le Hezbollah, qualifié justement d’« État dans un non-État ».

Le 4 août 2020, alors que le Covid-19 est venu s’ajouter à la crise économique, une formidable explosion secoue la ville de Beyrouth, ravageant en quelques secondes les quartiers est, tuant 190 personnes et faisant un nombre incalculable de blessés. Négligence, incurie, corruption ? On découvre que 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées depuis six ans dans des entrepôts du port. À la colère se mêle le désespoir. Nombre de Libanais, ruinés, épuisés, ne voient plus qu’une solution : l’exil.

Mais au Liban, comme en Algérie ou au Soudan, la partie n’est pas finie. On peut en dire autant de tous les pays qui ont connu un « Printemps », même fugace, suivi d’une contre-révolution. Les peuples arabes savent maintenant qu’il ne suffit pas de renverser un régime autoritaire pour obtenir une démocratie. Ailleurs dans le monde, le chemin a toujours été long et douloureux. Refusant de désespérer, les citoyens les plus engagés ou les plus lucides tentent, selon la formule de Gramsci, d’allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté.

« La justice sociale reste l’aspiration la plus inassouvie »

Asef Bayat

« Le schisme entre les élites et les classes inférieures par rapport à leur conception de la révolution a été un aspect fondamental de ces soulèvements. » Pour le sociologue irano-américain, si les insurrections ont largement échoué à changer l’ordre politique et socio-économique contre lequel el…

[Miroir]

Robert Solé

C’EST une nokta (blague satirique) qu’on se racontait au Caire en février 2011, alors que Hosni Moubarak s’accrochait encore à son fauteuil. Le président mourait et retrouvait dans l’autre monde ses deux prédécesseurs, Nasser et Sada…

Résister en chantant

Hajar Chokairi

Eva Tapiero

Sarah Melloul

Que ce soit en Algérie ou au Maroc, la musique s’est invitée dans les manifestations et les soulèvements, fidèle à une longue tradition de chants critiquant le pouvoir en place. Une contestati…