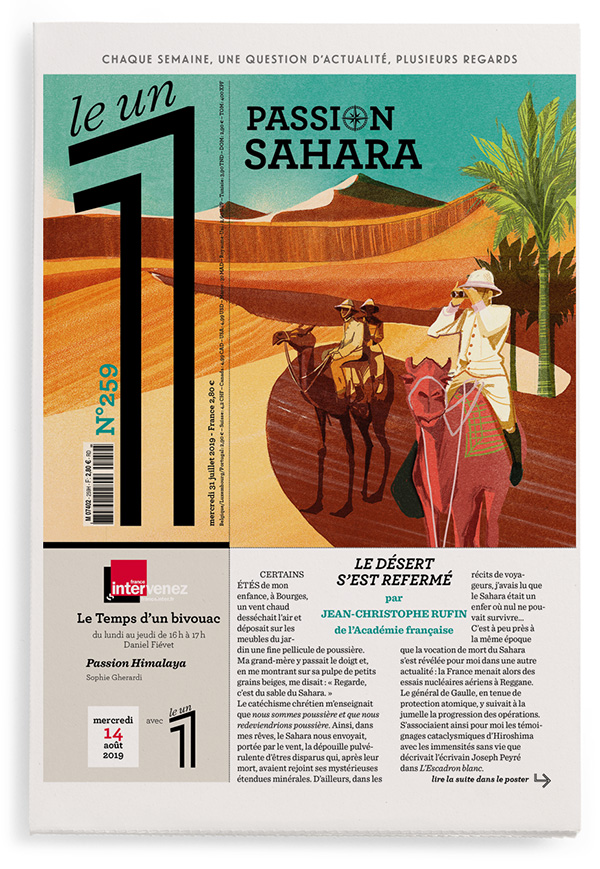

Le désert s’est refermé

Temps de lecture : 17 minutes

Certains étés de mon enfance, à Bourges, un vent chaud desséchait l’air et déposait sur les meubles du jardin une fine pellicule de poussière. Ma grand-mère y passait le doigt et, en me montrant sur sa pulpe de petits grains beiges, me disait : « Regarde, c’est du sable du Sahara. »

Le catéchisme chrétien m’enseignait que nous sommes poussière et que nous redeviendrions poussière. Ainsi, dans mes rêves, le Sahara nous envoyait, portée par le vent, la dépouille pulvérulente d’êtres disparus qui, après leur mort, avaient rejoint ses mystérieuses étendues minérales. D’ailleurs, dans les récits de voyageurs, j’avais lu que le Sahara était un enfer où nul ne pouvait survivre…

C’est à peu près à la même époque que la vocation de mort du Sahara s’est révélée pour moi dans une autre actualité : la France menait alors des essais nucléaires aériens à Reggane. Le général de Gaulle, en tenue de protection atomique, y suivait à la jumelle la progression des opérations. S’associaient ainsi pour moi les témoignages cataclysmiques d’Hiroshima avec les immensités sans vie que décrivait l’écrivain Joseph Peyré dans L’Escadron blanc.

Faute d’avoir le moindre lien familial avec le monde colonial, je rangeai longtemps le Sahara parmi les contrées mythiques et inaccessibles : l’Atlantide, l’Olympe, l’enfer de Dante. Et si je rêvais, enfant, de voyage, jamais je n’eus l’audace d’imaginer qu’en les accomplissant, je pourrais un jour fouler le sol du désert.

Le hasard voulut pourtant que le Sahara fût le terrain de mon premier déplacement lointain.

La chose arriva d’une manière banale, à travers un ami. Je fis la connaissance, par l’intermédiaire d’une de mes congénères étudiante en médecine, d’un garçon un peu plus âgé, professeur de mathématiques à l’époque et qui devait plus tard devenir à son tour médecin. Antoine, fils d’immigrés polonais, avait, pour payer ses études, développé un savoir-faire impressionnant de mécanicien amateur. Il avait organisé plusieurs convois vers l’Afrique noire, à seule fin d’y vendre des voitures d’occasion. Ces véhicules, des Peugeot pour la plupart, étaient achetés à bas prix en France au terme d’une carrière déjà longue (en général de taxi). Sitôt parvenus en Afrique, ils prenaient une valeur considérable et entamaient courageusement une nouvelle vie, soit en roulant, soit en servant de pièces détachées. Dans ce dernier cas, on pouvait presque parler d’immortalité.

La difficulté de l’opération était de faire traverser le Sahara à ces guimbardes à bout de souffle. Les talents de mécanicien d’Antoine étaient nécessaires, mais pas toujours suffisants. Il fallait aussi, pour mener l’affaire jusqu’à son terme, une troupe docile et néanmoins courageuse de chauffeurs, ainsi que de simples équipiers. Leur rôle principal consistait à creuser dans le sable chaque fois qu’un véhicule s’y trouvait enfoncé.

Le Sahara n’était en rien un but dans ces voyages et nul n’aurait pensé les appeler des expéditions. Le désert était tout au plus un obstacle fâcheux dressé par la nature pour compliquer la vie des commerçants mais aussi donner du prix à leurs efforts.

J’étais si ignorant et si naïf qu’en rejoignant mes compagnons de route à la Porte d’Orléans et en prenant le volant d’une regrettée 404, je n’imaginai pas un instant qu’au débouché de la vallée du Rhône et après avoir traversé la Méditerranée, la végétation se clairsemerait, la présence humaine se raréfierait, l’air s’assécherait. Ni que bientôt nous entrerions à notre tour dans le séjour mythique des âmes disparues, le Sahara de rêve et d’épouvante de mon enfance.

Pour la première fois, je fis l’expérience de ce que j’appellerais aujourd’hui le flou du monde. Trompés par les mots, nous pensons que les lieux comme les événements sont nettement définis. Or, rien n’est ainsi dans la vraie vie. On entre à Rome sans savoir qu’on est dans Rome. Les théâtres de guerre ne sont jamais délimités par une pancarte qui indiquerait qu’au-delà d’une limite précise, le territoire ne serait plus en paix. Une épidémie, une famine, une catastrophe naturelle s’étalent, se répandent, égarent le visiteur, qu’il soit journaliste ou humanitaire. De même, le désert commence peu à peu. Vient un moment où, sans doute possible, on a la certitude de s’y trouver. Cependant, pour y parvenir on a dû traverser des zones interlopes, ces limbes du réel qui mettent en continuité le monde normal et les situations exceptionnelles, contrariant notre volonté rationnelle de simplification. Voilà pourquoi, bien plus tard, je choisirai le roman pour m’exprimer. À travers lui, on peut rendre un meilleur compte de ces lumières entre chien et loup. La littérature est le meilleur instrument pour saisir un phénomène en train d’émerger, pour cerner un personnage au moment où il prend conscience de ses propres sentiments ou pour décrire un lieu comme le Sahara quand il s’ébroue, secoue son voisinage pour se dégager du dérisoire assaut des insectes humains qui le grignotent, et apparaît enfin dans la pureté de sa vocation minérale.

La découverte que je fis du Sahara sans y être préparé ne fut que plus bouleversante. J’ai accompli deux voyages sous ce prétexte de vente de voitures. Au terme du premier, j’avais acquis assez de connaissances mécaniques pour organiser moi-même le second. Il fut cependant bien différent. Car, après avoir traversé une première fois le désert, je désirais y retourner dans un seul but : celui de m’y retrouver à nouveau. Ainsi la vente de véhicules devint le prétexte et le Sahara, l’objectif principal.

La première leçon que m’administra le désert est qu’il n’y a sur cette planète aucun lieu vide. C’est une outrecuidance bien humaine que d’imaginer la virginité du monde prête à se livrer à nous. Les millions d’années de la Terre ont chargé ses moindres recoins de toute une histoire. Histoire de roches, de plantes, d’animaux et d’humains.

Entrer au Sahara, ce n’est pas pénétrer dans le vide mais au contraire pousser la porte d’un grand théâtre sur lequel se sont affrontés les éléments et toutes les formes de vie.

La diversité des paysages sahariens témoigne de cette richesse historique. On ne retient en général que les dunes lorsque l’on parle du désert. Elles existent, évidemment. Mais les formations dunaires que l’on désigne sous le terme d’erg constituent à peine un quart de la surface désertique. Pour l’essentiel, le Sahara est constitué de regs, c’est-à-dire d’étendues de pierrailles. Un reg est le plus souvent plat, gris, d’une monotonie de fin du monde, comme dans le Tanezrouft. Cependant, émergeant de ce tapis pierreux, surgissent par instants de spectaculaires formes rocheuses. Elles se dressent parfois à la verticale, tendues vers le ciel comme les bras de pierre d’un monstre enseveli vivant et qui ne veut pas oublier la lumière. Le désert est un sculpteur génial et capricieux qui dresse sur le socle des regs des œuvres torturées, ouvrages polis par le vent et les orages, cuits par le soleil et balafrés par le gel des nuits.

À certains endroits, ces figures de basalte prennent une ampleur totale. Le paysage tout entier se soulève. Les orgues tonnent, au pourtour de hauts sommets abrupts. Des vallées se creusent. De véritables massifs montagneux se constituent, qui ont nom le Hoggar ou le Tassili. Le désert prend là une puissance spirituelle qui n’a pas échappé aux grands mystiques. Moïse a reçu la Loi dans les pierrailles arides du Sinaï, les Pères de l’Église se retiraient au désert, même si c’était celui d’Égypte. Mahomet, dans un lieu semblable, a livré au monde le fruit de sa Révélation. Quant à l’Assekrem, il fut, pour le père de Foucauld, « le lieu du monde où tout est réuni », selon la formule de Péguy.

J’ai eu le grand privilège, pour un Occidental, de parcourir librement ces espaces. Et j’ai pu y faire sans crainte de belles rencontres. Car la présence humaine au désert est plus forte qu’on ne le croit. Certes, cette humanité est éparse. Les Touaregs que nous croisions pendant ces périples arrivaient le plus souvent de nulle part. Assis au bord de la piste, ils faisaient chauffer leur thé noir et sucré dans de petites théières d’émail bleu. Lorsque nous embarquions dans nos voitures un de ces graves personnages, il n’était pas rare qu’il se fît arrêter en un point que rien ne distinguait dans la monotonie caillouteuse et qu’il partît, droit devant lui, en direction d’un horizon où nulle construction n’était visible.

La végétation du Sahara n’était pas moins déroutante. À cette époque, un arbre célèbre se dressait encore, chétif mais d’un entêtement admirable, au beau milieu de l’erg du Ténéré. Un camionneur, quelques années plus tard, réussit la performance de le déraciner en effectuant une fausse manœuvre.

Ces reliquats d’humanité et de végétation représentaient l’ultime descendance des époques fabuleuses au cours desquelles le Sahara était vert et peuplé d’une faune riche et variée. Les hommes de ces temps lointains en ont laissé témoignage dans des peintures rupestres, principalement visibles dans le massif du Tassili. Ils se sont représentés au milieu des lions, des éléphants, des girafes, sur les mêmes lieux qui, aujourd’hui, n’abritent plus que des serpents et des scorpions. Ce lointain rappel d’une spectaculaire extinction des espèces nous paraissait à l’époque anecdotique et presque risible. Aujourd’hui, on ne rit plus et ce passé prend valeur d’avertissement pour l’avenir.

Quand je songe à ces anciens voyages, je me rends compte à quel point l’histoire n’a jamais épargné le Sahara. Car, sous son aspect apparemment immuable et éternel, le grand désert d’Afrique a profondément changé pendant ces années.

Lorsque je le parcourais pour la première fois, nous étions encore proches de la période coloniale. Les indépendances africaines étaient récentes. Les tensions, dans le Sahara, provenaient de cet héritage. Ainsi, la grande question politique à l’époque était le statut du Rio de Oro, portion de Sahara sous domination coloniale espagnole, revendiqué par le Maroc et la Mauritanie. L’Algérie abritait, elle, les camps du Polisario, mouvement visant à obtenir une indépendance complète et refusant l’annexion par les États voisins. Les garnisons algériennes que l’on rencontrait dans le Sud algérien remplissaient de mystérieuses missions liées à cette guerre des sables, dans une ambiance à la Buzzati.

Sur l’autre rive, côté malien, on tombait à Agadez sur d’immenses caravanes de Touaregs. Le grand sujet, dans les nouveaux États d’Afrique noire, était le statut réservé aux « hommes bleus » par les nouveaux pouvoirs politiques issus de la décolonisation. L’antique méfiance des peuples noirs du fleuve Niger à l’égard des anciens seigneurs touaregs se traduisait par une volonté brutale de sédentarisation et de contrôle de ces nomades indomptés.

Quoi qu’il en fût, ces tensions périphériques ne troublaient guère la paix profonde du désert. Les dangers pour les voyageurs étaient encore de nature physique : l’éloignement et l’égarement, qu’aucun GPS n’atténuait, l’ensablement dans les dunes, la panne d’essence, la soif, les morsures de bêtes vénéneuses.

À la toute fin du xxe siècle, le péril a pris un autre nom et s’appelle désormais terrorisme, prise d’otage, rançonnement…

Comment s’est opérée cette rupture historique qui a fait du Sahara d’aujourd’hui un des endroits les plus dangereux du monde ?

C’est le destin des deux plus grands États qui bordent le désert au nord et en contrôlent d’immenses portions, qui a provoqué ce grand séisme politique.

Tout a commencé, bien sûr, par la guerre civile algérienne. Le pouvoir militaire a mis fin en 1992 au processus électoral qui risquait de porter au pouvoir des islamistes. Des groupes armés ont pris le maquis tandis que l’armée commençait une répression brutale de l’insurrection. Ces groupes rebelles ont été progressivement défaits et leurs reliquats furent chassés vers le Sahara. Ils étaient destinés à y mourir. Au lieu de quoi, ils y ont trouvé un terrain favorable non seulement à leur survie mais même à leur développement. Et pour la première fois ce n’est plus sur ses marges mais en son cœur que le Sahara s’est trouvé bouleversé.

En effet, les katibas (cellules de résistance armée) ont su tirer parti du morcellement politique du désert. Poursuivis par l’armée algérienne, ces rebelles pouvaient lui échapper en franchissant la ligne invisible que constituent les anciennes limites coloniales. Tracées jadis à la règle par les dignes négociateurs du traité de Berlin, elles sont devenues depuis les frontières intangibles des États décolonisés.

Par ailleurs, pour entretenir leur économie de guerre, ces katibas ont su faire alliance avec tous les trafiquants qui sillonnent le désert. Car le Sahara, conçu par les Occidentaux comme une barrière, une sorte de mer constituée non par de l’eau mais par du sable, est en réalité un espace de communication traversé en permanence par des convois de toutes natures. Aux lentes caravanes de dromadaires ont succédé des camions rapides, de petits avions, des pick-up 4 × 4.

À la crise algérienne s’est ajoutée en 2011 la destruction de l’État libyen. Il s’est effondré sous les coups d’une coalition internationale à visée prétendument humanitaire. Le chaos qui s’est ensuivi a dispersé les énormes stocks des arsenaux de Kadhafi et livré un vaste territoire à l’anarchie.

Depuis, les trafiquants ont organisé à travers le désert de véritables autoroutes. Les passages de produits de contrebande, de drogues originaires d’Amérique du Sud et entrées en Afrique par la Guinée-Bissau, de migrants payant au prix fort l’espoir de trouver de meilleures conditions de vie se sont organisés à grande échelle. Le désert, loin de séparer ses rives nord et sud, les rapproche et les unit. Ainsi les réalités subsahariennes et notamment le sous-développement produisent leurs effets jusqu’en Europe, par le biais de migrations massives. Et, dans l’autre sens, les turbulences politiques du Maghreb ont des conséquences pour les États d’Afrique noire. La déstabilisation du Mali, de la Centrafrique et du Burkina a été un effet direct de l’activité de groupes terroristes nés au nord du Sahara.

Il m’a été donné de revenir aux portes du désert jusqu’en 2010 comme ambassadeur de France au Sénégal. Ce pays n’est pas à proprement parler un État saharien. Cependant, au nord du fleuve Sénégal, s’étend la Mauritanie qui constitue le finistère occidental du grand désert. C’est le lieu somptueux où la mer de pierre et de sable vient mourir dans les eaux de l’Atlantique.

À la période coloniale, Sénégal et Mauritanie formaient un seul ensemble, administré de Dakar. Il a fallu au moment des indépendances construire en hâte une capitale. Nouakchott n’était à ses débuts qu’un vague campement. La première visite officielle fut celle du général de Gaulle. Il a dû se borner à faire de ridicules allers-retours entre les deux seuls bâtiments en dur qui s’élevaient de terre à l’époque.

Le désert mauritanien est resté longtemps à l’écart des turbulences politiques du reste du Sahara. Le rallye Dakar avait peu à peu quitté les autres pays ; au début des années 2000, il se déroulait presque entièrement en Mauritanie. En arrivant en poste, je me réjouissais de retrouver le désert si proche et je comptais bien me rendre dès que possible dans les étendues vierges qui s’ouvraient au-delà du fleuve.

Hélas, à peine installé, je fus le témoin actif du basculement de la région. Un groupe de touristes français, amateurs de désert comme je l’avais été naguère, fut pris dans une embuscade au sud de la Mauritanie. Quatre d’entre eux furent abattus d’une rafale de mitraillette par des islamistes, et je fis venir à Dakar le seul survivant. Il était trois heures du matin quand j’allai accueillir le blessé à l’hôpital principal. Dans sa souffrance, cet homme digne portait témoignage de la fin d’un monde. Passionné par le Sahara qu’il avait parcouru si souvent, il avait reçu dans sa chair le tragique signal qui marquait l’entrée dans une ère nouvelle.

Le désert se refermait sur lui-même. Le rallye Dakar fut déplacé vers l’Amérique latine, la Mauritanie décommandée aux touristes (sauf dans une zone étroite dans le nord). Quant à moi et cela n’a que peu d’importance, je renonçai à toute tentative de retour vers le Sahara.

Nous en sommes là, désormais. Le continent de pierres et de sable qui va de Nouadhibou à Khartoum est retourné à sa vie solitaire et farouche. Traversé d’hommes armés, d’esclaves rançonnés, de trafiquants sans scrupule, il est hostile à tout séjour contemplatif. Il n’y a plus de place pour ceux qui l’aiment.

Les tensions perçues autrefois entre Touaregs et Arabes, nomades et sédentaires des bords du Niger ou du Sénégal ont pris désormais une tournure politique et militaire. Des groupes armés défendent les intérêts de ces communautés irréconciliables. De Dakar, je dus apprendre à observer le désert comme le font désormais Français, Américains ou Chinois : de loin, par des systèmes d’écoute et d’observation à distance. La zone est surveillée aujourd’hui par satellite, drone, avion, que sais-je encore ? Le monde la regarde bouillir, en redoutant qu’elle ne déborde.

La parenthèse mystique s’est refermée. Le Sahara n’est plus pour les Occidentaux cette immensité silencieuse offerte à leurs rêves. Si le Petit Prince retombait dans le désert comme son créateur, il n’aurait pas seulement à craindre la soif et le soleil mais toute la cruauté humaine.

Heureusement, il nous reste la littérature. Tous ceux, d’Ernest Psichari à Roger Frison-Roche, de Walter Bonatti à Théodore Monod, qui ont célébré le Sahara le font exister dans notre imaginaire.

Il faut l’y conserver précieusement, en espérant qu’un jour il revienne. Car la paix est la vocation profonde du Sahara et je ne doute pas que tôt ou tard elle lui soit rendue.

« Le Sahara est le grand sablier de notre imaginaire »

Bruno Doucey

Pourquoi sommes-nous fascinés par le Sahara, génération après génération ?

Le Sahara, c’est l’immense tache blanche de la conscience occidentale. Terre inconnue, mais aussi surface de pr…

Un sable qui ne sert à rien...

Aline Richard Zivohlava

Les marchands de sable boudent le Sahara. Et pourtant, le grand désert africain est le premier gisement de la planète pour cette ressource minérale indispensable au BTP et à nombre d’industries. Le paradoxe n’est qu’apparent : il y a sable et sable et les caractéristiques physico-chimi…

Un sable qui ne sert à rien...

Aline Richard Zivohlava

Les marchands de sable boudent le Sahara. Et pourtant, le grand désert africain est le premier gisement de la planète pour cette ressource minérale indispensable au BTP et à nombre d’industries. Le paradoxe n’est qu’apparent : il y a sable et sable et les caractéristiques physico-chimi…