Une flamme éternelle

Temps de lecture : 5 minutes

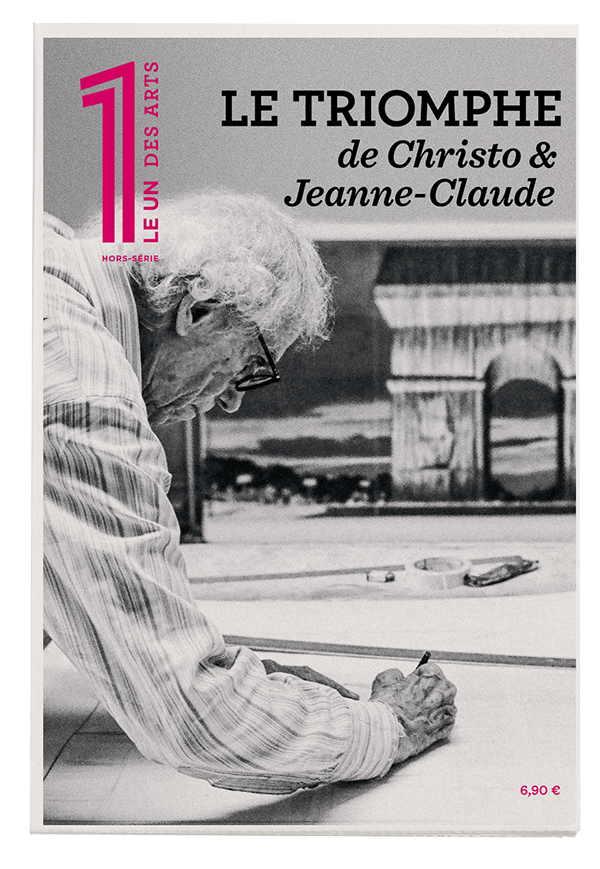

L’empaquetage de l’Arc de Triomphe, Christo en aura rêvé pendant près de soixante ans. Mais ce n’est rien à côté du temps qu’il a fallu pour que les régimes politiques successifs se décident enfin à donner à l’édifice une fonction réconciliatrice.

Aléas et avatars : à y regarder de plus près, la plupart des monuments (des « lieux de mémoire ») entrés aujourd’hui dans l’espace sacré de notre mémoire nationale ont traversé des périodes d’incertitude, de rupture ou de franche révolution qui ont transformé en profondeur leur statut ou leur signification, voire leur intégrité physique. L’Arc de Triomphe de l’Étoile ne fait pas exception à cette règle.

Tout commence il y a deux millénaires, à Rome, où de tels arcs, temporaires ou définitifs, célèbrent un général vainqueur. Hanté, comme beaucoup de révolutionnaires, par le modèle romain, Napoléon Ier va mettre ses pas dans ceux des imperatores. Après Austerlitz, il faut construire un premier arc, inspiré de ceux de Septime Sévère et de Constantin, devant le palais des Tuileries, place du Carrousel mais, les victoires s’accumulant et l’ubris de l’Empereur s’exaltant, un second arc, plus grand, commence à être érigé au carrefour de l’Étoile, sur un point culminant du grand axe symbolique Louvre-La Défense. Et c’est là que l’histoire va se charger de tout compliquer.

La chute de l’Empire interrompt les travaux et, surtout, rend opaque la signification du monument. Pendant un siècle, les régimes successeurs vont hériter de ce symbole bonapartiste sans savoir vraiment qu’en faire, à l’exception de la monarchie de Juillet qui cherche à réactiver à son profit le souvenir de l’Empereur et qui, sous l’égide d’Adolphe Thiers, historien de profession, s’arrange pour modifier l’affectation de l’édifice, non plus centré sur le culte d’un surhomme mais sur celui, collectif, de la patrie française, entre Valmy et Waterloo. Cette étrange chronologie, structurée par la guerre étrangère, s’installe sur les murs de l’édifice où inscriptions et sculptures associent la levée en masse révolutionnaire (Le Départ des volontaires de 1792, bas-relief échevelé de François Rude, assimilé ultérieurement à La Marseillaise) au retour à l’ordre réactionnaire (La Paix de 1815), même si c’est pour accorder la plus grande place à l’aventure napoléonienne. Le résultat le plus clair (si l’on peut dire) de cet « en même temps » sera de paralyser l’Empire restauré de Napoléon III, qui n’osera pas parachever l’édifice en le couronnant du quadrige impérial que le modèle impose.

Et c’est ainsi qu’en 1870, la IIIe République récupère à son tour ce mistigri, comme en témoigne – aussi étonnant que cela puisse paraître – l’érection, pour le centenaire de la Révolution, de la tour Eiffel, arche elle aussi, mais démocratique – sous laquelle les foules de l’Exposition passeront en masse –, dressant face à l’opacité et à la massivité de son aînée la transparence et la légèreté de son lacis métallique, inscrivant à son fronton des noms de savants et d’ingénieurs là où l’Arc de l’Étoile énumère 661 officiers généraux.

On en est toujours là, à la veille de la Grande Guerre. La violence de celle-ci va faire définitivement basculer la symbolique. Au plus fort des combats, une idée symbolique originale va naître au sein d’une association d’un type nouveau, le Souvenir français. L’entrée dans l’ère de la nation change le rapport que les sociétés modernes entretiennent avec l’armée, la guerre et l’ancien combattant. L’armée est désormais une armée d’appelés, homologue du suffrage universel (et masculine comme lui). La guerre moderne relativise de plus en plus la distinction entre civil et militaire : l’ancien combattant n’est plus un professionnel finissant ses jours en « vétéran » mais un citoyen qui a accepté de risquer sa vie pour la survie collective de la nation. Programmé pour entretenir la mémoire des soldats tombés « pour la France », le Souvenir français va promouvoir la proposition que lance le 26 novembre 1916 le président de sa section rennaise, Francis Simon : honorer ceux qui, chaque jour, tombent en masse au « champ d’honneur » en choisissant un mort resté anonyme – il n’en manque pas – pour représenter tous les autres, anonymes ou pas.

Il est question d’abord d’admettre ce héros sans nom au Panthéon, mais le paradoxe de cette cohabitation avec les « grands hommes » éclate bientôt aux yeux. Au dernier moment, le 8 novembre 1920, la Chambre des députés convainc le gouvernement d’inhumer l’Inconnu sous l’Arc, dont l’image a totalement basculé depuis le 14 juillet 1919. Ce jour-là – fête nationale, notons-le, et pas 11 Novembre –, un gigantesque défilé des forces alliées a, pour le coup, célébré leur « triomphe » en passant sous son arche : le défilé du 14 Juillet aux Champs-Élysées est né. Restait une dernière invention qui, comme le Soldat inconnu, a tellement frappé les esprits qu’elle sera reprise un peu partout à travers le monde et, là, l’imagination symbolique viendra d’un journaliste et entrepreneur de spectacles, Gabriel Boissy : la flamme perpétuelle, ranimée chaque jour, à 18 h 30, depuis le 11 novembre 1923.

Désormais, l’Arc dispose de tous les attributs lui permettant d’être le haut lieu du patriotisme. Au même titre que la tour Eiffel et Notre-Dame, il devient un des monuments iconiques du pays, redoublant son intérêt spécifique par sa position de surplomb sur les Champs-Élysées, avenue associant dimension militaire et prestige touristique. L’émotion fut grande quand, le 1er décembre 2018, un détachement de Gilets jaunes saccagea les locaux du musée de l’Arc. Bien peu de choses à côté de l’incendie de Notre-Dame, l’année suivante, mais un effet analogue : en France comme à l’étranger, l’épisode fut vécu comme un incompréhensible sacrilège.

« Christo voulait transgresser les frontières habituelles de l’art »

Nathalie Heinich

Si vous deviez rédiger la notice de Christo et Jeanne-Claude dans un dictionnaire, quels mots retiendriez-vous ?

L’expression fondamentale serait celle d’« art contemporain ». Christo s’inscrit dans ce paradigme qui a pris la place de l…

Regarder ou voir

Philippe Meyer

Louanges, gratitude et honneurs à ceux qui nous amènent à regarder ce que nous voyons. Nous avons cette dette à l’égard de Christo. C’est en cachant le Pont-Neuf qu’il nous l’a fait sinon découvrir, à tout le moins reconsidérer...

Regarder ou voir

Philippe Meyer

Louanges, gratitude et honneurs à ceux qui nous amènent à regarder ce que nous voyons. Nous avons cette dette à l’égard de Christo. C’est en cachant le Pont-Neuf qu’il nous l’a fait sinon découvrir, à tout le moins reconsidérer...