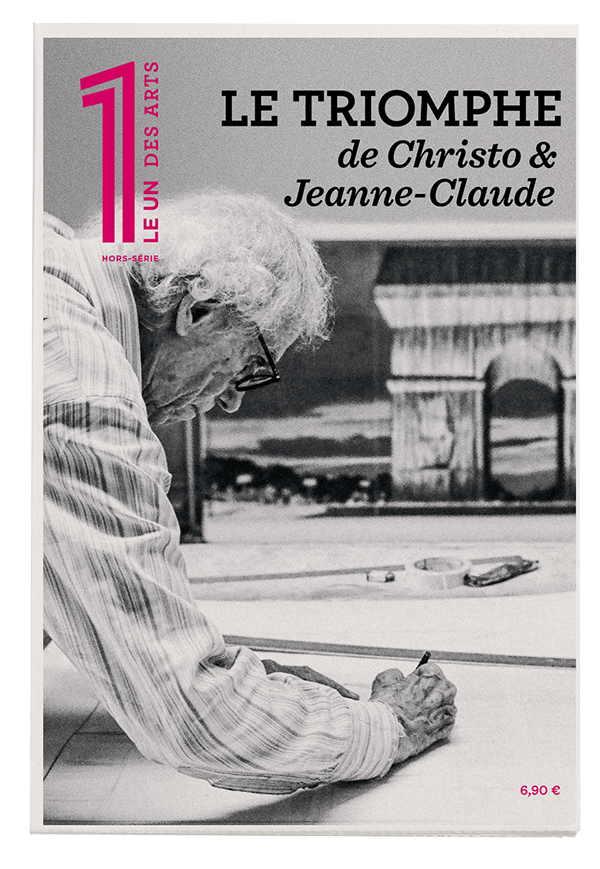

L’involontaire beauté de l’éphémère

Temps de lecture : 17 minutes

C’est un cliché qui faillit valoir rupture. En mai 1981, le magazine Rolling Stone dévoile le portrait de Christo par la photographe Annie Leibovitz : au beau milieu d’une pelouse de Central Park, sagement posé debout, un corps humain emmailloté de blanc de la tête aux pieds telle une momie tout droit sortie du MET. Christo n’est pas encore l’homme du Pont-Neuf et du Reichstag, mais on le connaît déjà pour ses « empaquetages », qu’il pratique depuis la fin des années 1950. Le clin d’œil est évident, il est aussi un peu grotesque. Quant à l’article qu’accompagne la photo, il moque ouvertement les efforts de l’artiste bulgare pour convaincre les New-Yorkais de le laisser réaliser au cœur de la ville l’un de ses projets pharaoniques. Quand Christo avouera plus tard à Chernow, son biographe : « J’ai détesté cette photo », une voix insistera à ses côtés : « Et moi, je l’ai aimée ? » Lui : « Non, tu ne l’as pas du tout aimé. »

Cette voix, c’est Jeanne-Claude, sa compagne et complice depuis 1958 : « Tout est de ma faute. Si j’étais venue, je ne l’aurais jamais laissé l’empaqueter. Jamais ! Nous avons failli divorcer à cause de cette photo. J’étais furieuse qu’il n’ait pas eu les couilles de dire non. » C’est la première véritable querelle qu’on leur connaît, l’unique aussi. Mais elle donne une clef pour comprendre ce couple fusionnel : son besoin de contrôle.

Derrière chaque grand homme, dit-on, se cache une femme. Jeanne-Claude, elle, n’a nullement l’intention de rester cachée. Depuis 1961, ils travaillent ensemble ; chacun de leurs projets monumentaux a été pensé à deux. Il a pourtant fallu attendre 1994 pour que cela soit officialisé. Cette année-là, ils décident que toutes leurs œuvres passées, présentes et futures seront signées de leurs deux noms : « Christo et Jeanne-Claude », dans cet ordre, par antériorité dans le métier. « Nous sommes un, affirmait-elle. Christo, Jeanne-Claude, c’est un. » De fait, un détail biographique surprend : tous deux sont nés la même année, le même jour, le 13 juin 1935. « Vous oubliez aussi à la même heure ! » précisait-elle, avant d’ajouter que c’était sans importance. Sans importance peut-être, mais pas sans incidence dans la composition de la mythique « figure de l’artiste ».

1. D’Est en Ouest

L’histoire familiale de Christo Vladimirov Javacheff se confond avec les drames des Balkans : un grand-père maternel fusillé en 1913 par les Ottomans ; une grand-mère fuyant de Macédoine vers la Bulgarie ; une mère qui épouse en 1931 l’héritier d’une usine de produits chimiques dans une ville moyenne du centre du pays, réputée pour son industrie textile… Le jeune Christo naît et grandit là, à Gabrovo, où il développe à l’ombre des collines prébalkaniques un don précoce pour le dessin. La famille traverse la Seconde Guerre mondiale relativement à l’abri dans sa maison de campagne, où elle recueille amis et artistes. Mais, en septembre 1944, l’Armée rouge pénètre dans le pays, et avec elle le stalinisme. L’usine familiale est nationalisée en 1947, et bientôt le père, qui en avait conservé la direction, est accusé de sabotage, arrêté, condamné et emprisonné pour deux années…

Au milieu de ces bouleversements, Christo entre en 1953 aux Beaux-Arts de Sofia. Comme dans l’ensemble du bloc soviétique, la norme est alors le réalisme socialiste : l’art, subordonné à l’idéologie, doit « lutter pour la transformation des consciences » – et, pour l’heure, pour celle du paysage. Contre la promesse de points supplémentaires, les étudiants en art sont envoyés auprès des paysans dont les terres longent les voies ferrées de l’Orient Express. Leur mission ? Composer pour les voyageurs étrangers le décor le plus bucolique et prospère possible en disposant au mieux mottes de foin et tracteurs ou en couvrant les usines de grandes toiles peintes. Un ubuesque travail de propagande dans lequel Christo verra néanmoins l’origine de son goût pour les grands projets de plein air, en équipe. Mais le climat est étouffant, et en 1956 il disparaît discrètement à l’occasion d’un voyage en République tchèque. Prague, Vienne, Genève, Paris… Passé à l’Ouest, l’étudiant renvoie son passeport à l’ambassade bulgare. Apatride, il ne reverra plus jamais son pays natal.

2. La fille du général

Arrivé à Paris en 1958, Christo vit de petits boulots : plonge, lavage de voitures et peinture… Il débute alors une série de portraits alimentaires de style académique, propres à séduire une clientèle chic, parmi laquelle Brigitte Bardot en 1963. Indice de l’estime dans laquelle il les tient, il les signe de son seul nom, Javacheff. Jacques Dessange, le grand coiffeur à la mode, le recommande à la comtesse de Guillebon, l’épouse du directeur de Polytechnique. Touchée par ce jeune bulgare discret qui affiche, derrière sa grande mèche et ses lunettes épaisses, un tempérament bien décidé, elle passe commande de trois portraits : un réaliste, un impressionniste et un cubiste. C’est alors que Jeanne-Claude, sa fille, fait son entrée : « Ça y est, pense celle-ci en voyant le réfugié, maman a ramené un chien sans collier. »

La jeune femme est née à Casablanca. Au gré des affectations de son beau-père, l’influent général Jacques de Guillebon, elle a grandi entre le Maroc, la France, la Suisse et la Tunisie. Sous ses allures de jeune fille rangée, elle est aussi, à sa façon, une déplacée. On lui prête une jeunesse digne d’un roman de Sagan, sorties et fêtes, aventures et prétendants… Sait-elle, lorsqu’elle épouse Philippe Planchon en août 1959, qu’elle porte l’enfant de Christo ? De retour de lune de miel, elle rompt et part retrouver son amant.

Aux premiers temps de leur romance, celui-ci l’avait entraînée dans la mansarde qui lui sert d’atelier. Elle y a découvert un invraisemblable bric-à-brac d’objets empaquetés, ficelés, entassés… « J’ai pensé : “Mon Dieu, ce type est fou !” » En un instant, la voici propulsée dans un monde nouveau : l’art contemporain. Jusqu’à la guerre, Paris s’était imposée comme capitale de l’art moderne. Mais une génération émerge qui entend bien écrire le prochain chapitre de l’histoire de l’art, repoussant toutes les limites encore admises. On ne s’attaque plus à l’académisme, aux valeurs bourgeoises ; c’est la frontière même entre art et non-art qui est questionnée, et le critère de jouissance esthétique qui est contesté. Christo est alors proche du groupe des futurs Nouveaux Réalistes et de son théoricien, le critique d’art Pierre Restany. Sans en faire formellement partie, ses préoccupations rejoignent celles de ses membres, Yves Klein, Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques Villeglé, César, Mimmo Rotella, Niki de Saint Phalle, Gérard Deschamps… Tous se reconnaissent, malgré leur diversité, un point commun : un sens du « recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire », selon les mots de Restany. Soit, mais Christo, lui, préfère filer sa propre route.

Jeanne-Claude doit désormais s’habituer à voir disparaître autour d’elle boîtes, bouteilles, ustensiles, tables, chaises et chaussures. Dans sa quête d’objets quotidiens à empaqueter, Christo passe aux poussettes, aux chariots, aux panneaux, sans oublier une bicyclette, un Solex, plusieurs femmes nues, une Volkswagen et même ses propres portraits… « L’idée m’est venue de transformer l’objet en l’enveloppant de plastique ou de tissu, comme quand on déménage. […] L’idée du wrapping avec de la toile brute est partie de là. » Cette frénésie est contagieuse, et Jeanne-Claude et lui commencent à nourrir une ambition nouvelle, à deux cette fois : empaqueter des monuments parisiens. Des rêves traduits en dessins et collages par Christo, mais dont personne ne veut alors entendre parler.

1961 est un tournant. Cette année-là, le couple revient tout juste de Cologne, où il a réalisé sa première collaboration en plein air, sur les quais du Rhin – deux empilements de rouleaux de carton et de barils bâchés. Apprenant avec une vive émotion le début de l’édification du mur de Berlin, ils montent en peu de temps leur riposte : barrer une petite ruelle du 6e arrondissement à l’aide de 89 barils de pétrole empilés. Ce sera le Wall of Oil Barrels – The Iron Curtain, rue Visconti. Faute d’autorisation, ils se livrent de nuit à une installation sauvage et finissent au commissariat. Ils en ressortent à peine grondés, mais leur baptême commun est déjà une petite révolution : l’art sort du musée, et s’invite pour un temps dans la rue !

3. « Je savais que j’irais en Amérique »

En 1964, sur les conseils du marchand d’art Leo Castelli, ils partent avec leur fils Cyril pour New York. New York vers laquelle se déplace depuis l’après-guerre l’épicentre de la vie artistique mondiale, objet de disputes sans fin entre les avant-gardes des deux rives. Cette ville-monde sera leur cité d’élection. Ils séjournent un temps au miteux mais déjà mythique Chelsea Hotel, escale des Kerouac, Ginsberg et Bukowski, de Stanley Kubrick et de Leonard Cohen, de Patti Smith et de Janis Joplin… Christo y poursuit un travail dans la lignée des premières devantures réalisées à Paris : les Store Fronts, de fausses façades de magasins dont la porte de verre et la vitrine, masquées par un drap, laissent filtrer une douce lumière intérieure. Mais ils ne tardent pas à se fixer définitivement au 48 Howard Street, un bâtiment industriel abandonné de Soho qu’ils rachèteront entièrement en 1973. Leur appartement sobre se remplira avec les années de souvenirs, un Warhol et un Fontana pouvant voisiner avec la gazinière, tandis que la musique de Mozart, seule tolérée, passe en boucle : « It’s very easy, we like only the best », tranchera-t-elle avec son inimitable accent parisien. Chaque matin, jusqu’à la fin, Christo, levé à 7 heures, montera jusqu’au quatrième et dernier étage, son royaume, l’atelier à l’accès strictement gardé par Jeanne-Claude. Là, parmi les commodes en métal et les armoires à plans couverts de crayons et de gouaches, naviguant des tables aux murs, il donnera corps à des projets communs toujours plus ambitieux.

Car très vite les choses prennent de l’ampleur. Leur rêve d’empaqueter un bâtiment aboutit pour la première fois en Suisse, en 1968. Tandis que Christo se rend à Berne pour habiller la Kunsthalle, Jeanne-Claude, elle, s’envole pour Spolète, en Italie, où elle s’occupe d’une fontaine et d’une tour de 25 mètres – preuve s’il en fallait de la parfaite complémentarité des deux artistes. L’année suivante, c’est au tour du musée d’Art contemporain de Chicago de donner son accord. Des débuts modestes, mais encourageants : chaque réalisation leur apporte du crédit, et les premières polémiques locales pointent leur nez.

Un changement d’échelle s’opère en 1969. Christo et Jeanne-Claude cherchent alors une côte à couvrir, et c’est à Little Bay, près de Sydney, qu’ils la trouvent : 14 kilomètres de littoral rocheux bâchés de toile ! Un coup d’envoi pour eux, mais aussi pour l’Australie, où l’art contemporain fait ainsi son entrée. Suivent trois de leurs projets les plus célèbres. En 1972, à 11 heures du matin, à Rifle dans le Colorado, le flamboyant Valley Curtain est déployé : un rideau de 111 mètres de haut par 381 mètres de large, qui relie les versants rocheux de la vallée. Deux ans plus tard, une autre muraille de tissu est tendue, sur 5,5 mètres de haut seulement cette fois, mais à travers 39,5 kilomètres de terres au nord de San Francisco : les 200 000 mètres carrés de nylon blanc éclatant de Running Fence serpentent le long des collines jusqu’à venir se jeter dans le Pacifique à Bodega Bay. Enfin, en 1983, les habitants de Miami découvrent deux semaines durant l’une de leurs plus belles réalisations : les Surrounded Islands, soit l’habillage des onze îlots artificiels de Biscayne Bay d’une lumineuse jupe flottante de polypropylène rose cousue sur mesure. Leurs Nymphéas, diront-ils.

À travers ces réalisations, Christo et Jeanne-Claude affirment la spécificité de leur pratique, un art dit in situ et temporaire. In situ, car chacune de leurs réalisations est hautement dépendante du lieu où elle se déploie. D’ailleurs, entre 1965 et 1975, un courant artistique s’est affirmé aux États-Unis sous le nom de Land Art, qui prend lui aussi l’environnement comme support et cadre. Précurseurs en la matière, Christo et Jeanne-Claude contesteront toujours cette parenté, car ils opèrent aussi bien en milieu urbain qu’en milieu naturel. Leur travail n’en joue pas moins délibérément avec les éléments : « Le tissu capte la nature physique du vent, du soleil, explique-t-elle ; nos œuvres sont régénérantes et elles s’effacent rapidement. » Celles-ci ne durent en effet que quelques semaines, quelques jours parfois, et ne laissent aucune trace, comme ils s’en assurent par des études d’impact témoignant déjà d’un souci écologique. Leur idée est de créer de « gentils dérangements » qui, en rompant l’ordre du quotidien, invitent le public à intensifier ses perceptions, à redécouvrir ce qui n’était plus regardé à force d’être vu. « Ces œuvres ne sont visibles qu’une fois dans une vie, mais restent gravées dans les mémoires, explique Christo. Cet aspect est essentiel dans notre démarche et rappelle un principe résolument humain : rien ne dure éternellement, et c’est là toute la beauté de la vie. »

4. « Nous travaillons dans le monde réel »

Jusqu’alors très tournée vers le monde anglophone – en dépit d’interventions à Cologne, à Rome ou à Milan d’ampleur symbolique plus modeste –, l’œuvre de Christo et Jeanne-Claude va connaître dans la décennie 1985-1995 une véritable internationalisation. Le bal s’ouvre à Paris, en 1985, avec le Pont-Neuf empaqueté, un projet mûri depuis 1975. Le maire Jacques Chirac, le ministre de la Culture Jack Lang et le chef de l’État François Mitterrand s’entendent enfin pour les autoriser à habiller de polyamide le plus vieux pont de la capitale. Six ans plus tard, c’est leur projet le plus ambitieux et le plus coûteux qui voit le jour : The Umbrellas, des milliers de parasols bleus et jaunes déployés simultanément au Japon et aux États-Unis, grâce à une logistique titanesque, après le feu vert donné par 44 autorités et 479 propriétaires terriens. En 1995, c’est au tour du Reichstag, à Berlin, d’être empaqueté, après vingt-quatre années d’âpres négociations avec le Bundestag, chaque élection apportant son lot de revirements. Seule la réunification de l’Allemagne ouvre la voie à la concrétisation, colorant leur geste d’une signification nouvelle. à quelques pas du lieu où le mur est tombé, le public assiste, conquis, à la vêture du monument jadis brûlé par les nazis. Les curieux viennent par millions, dansent, chantent, s’attardent dans la nuit. Le succès est cette fois total.

« Quand les gens nous demandent : comment pouvez-vous être si patients, des années et des années ? nous répondons toujours : ce n’est pas une question de patience, c’est une question de passion. » De passion, certes, mais aussi de méthode. Travailleurs acharnés, Christo et Jeanne-Claude ne prennent pas de vacances et semblent tout entiers dévoués à leur œuvre. Parlent-ils d’ailleurs jamais d’autre chose ? La création d’une petite entreprise leur permet de mener de front plusieurs projets. Comme les maîtres de la Renaissance s’entouraient d’un atelier, ils collaborent avec les meilleurs spécialistes. Les centaines de bras venus les aider – ingénieurs, cordistes, ouvriers ou simples étudiants – sont tous rémunérés (à l’exception notable de la mère de Jeanne-Claude). Plus étonnant, ils financent intégralement toutes leurs réalisations. Les 26 millions de dollars des Umbrellas ? Entièrement payés sur leurs propres deniers par la vente directe de dessins, de collages ou de plus petites œuvres. Plus il s’en vend, plus un projet approche du but ; et plus un projet approche du but, plus il se trouve d’acheteurs. Une économie parfaitement circulaire, où le marché de l’art, poussé à sa logique extrême, se révèle une machine à vendre du rêve.

Mais cette indépendance financière a un prix : refuser mécènes et sponsors les oblige à être toujours en quête d’acheteurs nouveaux, activement – d’aucuns disent même agressivement. Le microcosme new-yorkais leur a composé à leurs commencements une réputation désastreuse : « Les gens les méprisaient, raconte le critique d’art David Bourdon. Ils étaient perçus comme très insistants. […] Et puis, ils ont servi ces repas horribles… Une grande partie de l’impopularité qu’ils ont rencontrée au début était dirigée contre l’art de Christo ; le reste était dirigé contre Jeanne-Claude et sa bavette. » Cette image n’était d’ailleurs pas pour eux une surprise : « Lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis en 1964, […] il y avait déjà beaucoup d’artistes à New York. Par conséquent, nous étions conscients que notre duo pourrait difficilement être accepté. C’est pourquoi, nous avons décidé que nous allions jouer ce que l’on appelle en américain good cop, bad cop. Christo serait l’artiste et, moi, je me présenterais comme l’administratrice des projets et le marchand des œuvres. » Christo dirait toujours oui à tout, puis il enverrait Jeanne-Claude dire non. « Chaque artiste a besoin d’un monstre », concluait-elle en riant.

Avec le temps, ce double jeu est devenu inutile, et le couple a évoqué ouvertement sa complicité : « Lorsqu’il s’agit des projets, dit ainsi Christo, nous nous conseillons, nous échangeons nos points de vue sur tous les aspects. […] Si vous avez vu les films sur nos projets, vous constaterez que nous nous disputons très souvent. […] Mais tout ça est aussi très créatif et très stimulant. » Reste que, si unité il y a, elle est de complémentarité et non d’indifférenciation, comme Jeanne-Claude aime à le rappeler : « Il y a trois choses que nous ne faisons pas ensemble. D’abord, nous ne prenons jamais le même avion. […] Deuxièmement, je ne fais pas de dessin. […] Enfin, Christo n’a jamais eu le plaisir de rencontrer notre expert-comptable ! »

5.« Une foi inébranlable dans l’art »

À l’aube des années 2000, leur nom s’est définitivement imposé parmi les plus grandes signatures de l’art contemporain. Les projets se chevauchent, ils courent de l’un à l’autre. Mais une image leur colle à la peau : le wrapping, l’empaquetage. « Révéler en cachant », selon le mot du critique David Bourdon, souligner les lignes de force, soustraire au regard pour faire réapparaître avec plus d’intensité, tel serait l’objet de leur œuvre. Les multiples Arbres empaquetés réalisés depuis 1964 ne l’attestent-ils pas ? Sans être fausse, cette affirmation les irrite prodigieusement. On les comprend, tant leur travail est autrement varié. Quid des immenses sculptures gonflables de centaines voire de milliers de mètres cubes réalisées à plusieurs reprises depuis 1966, jusqu’au Big Air Package de 90 mètres de haut en 2013 à Oberhausen ? Et quelle place faire à leur travail sur le tracé, le chemin et la déambulation ? C’est en effet une autre constante dans leur œuvre, depuis les modestes Wrapped Walk Ways de 1978 – les allées d’un parc de Kansas City recouvertes de tissu – jusqu’aux magistrales Gates, à New York, en 2005 – 7 503 portes ponctuant de safran les allées de Central Park en un véritable « corridor méditatif », rappelant les torii japonaises. Sans oublier les Floating Piers, en Italie, en 2016 – d’immenses passerelles flottantes dessinant une promenade jaune vif à la surface du lac Iseo –, ou encore l’ambitieux projet Over the River, amorcé en 1992 et qui ne vit jamais le jour. Tout était prêt, pourtant, en 2017, pour couvrir d’un léger toit de tissu argenté des tronçons entiers de la rivière Arkansas, prisée des amateurs de rafting. Mais, arrivé à maturité au moment de l’élection de Trump, tout est abandonné par crainte d’une récupération politique.

Car c’est une règle chez eux : ne jamais se mêler de religion et de politique. La tolérance la plus complète est de mise, jusque dans le privé, comme en témoigne une anecdote de sinistre mémoire dans la famille Javacheff. En 2016, la Bulgarie a rendu public un rapport de la Darjavna Sigurnost, son ancienne et redoutable sécurité d’État que la notoriété grandissante de l’artiste exilé inquiétait. Son auteur, l’agent « Elena » – en réalité, une amie du frère de Christo –, s’était infiltrée à sa table dans les années 1980. Visiblement sous le charme, elle décrit un homme « habité par une foi inébranlable dans l’art, un homme modeste, tolérant et respectueux des autres. Le contact avec lui est riche, on en ressort avec l’impression d’avoir rencontré une personnalité hors du commun ». Étonnamment, elle ajoute qu’il est « peut-être même et surtout timide ».

Timide, Christo ? Le malentendu est commun. L’homme est réservé, c’est certain, il s’efface volontiers derrière le redoutable talent de conteuse de Jeanne-Claude, mais tous deux n’ont cessé de défendre leurs projets en allant à la rencontre des gens dans la rue, en visitant agriculteurs et propriétaires terriens, en organisant réunion de riverains sur réunion de riverains, en déployant leurs dons de pédagogues lors de multiples conférences. « Aucun artiste dans l’histoire n’a passé autant de temps à voyager pour se présenter soi-même et présenter son œuvre », estime l’historien Albert Elsen. S’ils ont toujours affirmé créer d’abord et avant tout pour eux-mêmes, cette déclaration d’indépendance ne contredit pas un souci sincère de partage. Voilà pourquoi leurs projets sont toujours visibles gratuitement, des médiateurs assurant sur place, à leurs frais, l’information du public, distribuant parfois des morceaux de tissu en guise de souvenir. Si bien qu’interrogé sur son ami Christo, le dessinateur Saul Steinberg, estimait avec justesse : « Non seulement il s’est inventé lui-même, mais il a inventé son art et, plus incroyable encore, il a inventé son public. »

Enthousiaste ou rétif, curieux ou contrarié, le public peine souvent à mettre des mots sur ce qu’il voit. Toutes les interprétations sont acceptables, répondent les artistes, qui ont toujours répugné à entrer trop avant dans l’exégèse : « Christo et moi pensons que les étiquettes sont très importantes, mais pour les bouteilles de vin, pas pour les artistes. » Les années ont passé, la chevelure de Christo a blanchi et celle de Jeanne-Claude s’est teintée d’un roux vif, mais ils le savent, « naturellement, la question qui reviendra toujours […], c’est : à quoi ça sert ? La réponse est : mais ça ne sert à rien du tout, c’est une œuvre d’art ! »

6. Tombeau pour les artistes

Après la mort de Jeanne-Claude en 2009, avec l’aide de leurs neveux, Christo aura poursuivi leurs derniers projets communs jusqu’à sa propre disparition, en 2020. Deux restent aujourd’hui encore à réaliser. Deux qui sont aussi de véritables retours aux sources. L’Arc de Triomphe, Wrapped, Project for Paris, visible du 18 septembre au 3 octobre 2021, est l’aboutissement du vieux rêve que montrent déjà les premiers photomontages parisiens de 1962. Quant au Mastaba of Abu Dhabi, Project for the United Arab Emirates, il vient clore, lui aussi une série d’édifices toujours plus ambitieux réalisés ces cinquante dernières années par empilement de barils de pétrole. Les barils ! Encore une autre constante dans l’œuvre du couple, depuis le barrage de la rue Visconti, en 1961. Sous le soleil du désert émirati, cependant, on ne parlera plus de 89 petits bidons installés en secret dans la nuit, mais de 410 000 aux couleurs éclatantes, qui épouseront sur 150 mètres de haut la forme d’une ancienne tombe égyptienne de l’époque archaïque. Est-ce un hasard si ce projet, leur dernier, réalisé par-delà la mort, sera aussi le seul à perdurer ?

« Christo voulait transgresser les frontières habituelles de l’art »

Nathalie Heinich

Si vous deviez rédiger la notice de Christo et Jeanne-Claude dans un dictionnaire, quels mots retiendriez-vous ?

L’expression fondamentale serait celle d’« art contemporain ». Christo s’inscrit dans ce paradigme qui a pris la place de l…

Regarder ou voir

Philippe Meyer

Louanges, gratitude et honneurs à ceux qui nous amènent à regarder ce que nous voyons. Nous avons cette dette à l’égard de Christo. C’est en cachant le Pont-Neuf qu’il nous l’a fait sinon découvrir, à tout le moins reconsidérer...

Regarder ou voir

Philippe Meyer

Louanges, gratitude et honneurs à ceux qui nous amènent à regarder ce que nous voyons. Nous avons cette dette à l’égard de Christo. C’est en cachant le Pont-Neuf qu’il nous l’a fait sinon découvrir, à tout le moins reconsidérer...