Dé-extinction, mode d’emploi

Temps de lecture : 7 minutes

Qui a frissonné devant le Jurassic Park de Steven Spielberg, sorti en 1993, se souvient certainement de la prouesse scientifique qui ouvre le film. John Hammond, le PDG de la puissante compagnie InGen, parvient à redonner vie à des dinosaures grâce à des manipulations génétiques. Les chercheurs d’InGen ont réussi à extraire et à répliquer de l’ADN de dinosaure retrouvé dans un minuscule moustique fossilisé dans de la résine végétale, puis l’ont mélangé avec celui d’une grenouille pour combler les séquences manquantes dans le code génétique. De la science-fiction ? Évidemment. Mais pas complètement. « Jurassic Park a mis sur le devant de la scène la possibilité de ramener à la vie des espèces disparues. Bien sûr, le scénario est futuriste par rapport aux outils scientifiques disponibles à l’époque. Mais on y pensait déjà », assure Marc Girondot, professeur d’écologie et de biologie de la conservation à l’université Paris-Saclay. Faire revenir d’entre les morts des espèces animales éteintes porte un nom : la dé-extinction. « Depuis une vingtaine d’années, on s’imagine que cela va être possible, notamment grâce au progrès de la biologie moléculaire. Et ce sera faisable dans quelques années, c’est une quasi-certitude », affirme le professeur d’écologie.

En 1990, l’idée de Michael Crichton, auteur du roman adapté à l’écran par Spielberg, ne vient pas de nulle part. Les scientifiques savent déjà extraire de l’environnement de l’ADN d’animaux morts il y a très longtemps, à condition qu’il soit resté à l’abri des attaques bactériennes et chimiques. Ils sont aussi capables de le séquencer, c’est-à-dire de déterminer l’ordre d’enchaînement des nucléotides, ces petites « briques » chimiques qui le constituent, pour obtenir la « formule » génétique des espèces en question. Les molécules d’ADN ne sont cependant pas éternelles. « On sait extraire et séquencer de l’ADN vieux de dizaines, voire de centaines de milliers d’années, en fonction des conditions de fossilisation. Mais le cap du million d’années semble difficile à franchir », indique Marc Girondot. Nous ne retrouverons donc jamais d’ADN de tyrannosaures, ceux-ci ayant été balayés de la surface de la Terre il y a 66 millions d’années.

Disposer du génome d’un animal n’est de toute façon pas suffisant pour organiser son grand retour dans la nature. L’ADN n’est que le « plan de construction » des organismes. « Certes, il contient les gènes qui commandent la construction du corps des animaux et qui déterminent leurs comportements, explique Beth Shapiro, directrice du laboratoire de paléogénomique de l’université de Santa Cruz, en Californie, et autrice de How to Clone a Mammoth : The Science of De-Extinction (Princeton University Press, 2015 ; non traduit). Mais pour ramener à la vie une espèce éteinte, il nous faut une cellule vivante. » La cellule reste la base de la vie biologique et le point de départ des scientifiques de la dé-extinction. Plusieurs stratégies sont à l’étude.

D’abord, celle qui fait appel aux technologies utilisées pour le clonage de la brebis Dolly en 1996. C’est sur celles-ci que se sont appuyés les scientifiques pour la première tentative – presque – réussie de dé-extinction. En 2000, le dernier bouquetin des Pyrénées, une femelle nommée Celia, est retrouvé mort. Sachant l’espèce à l’agonie, des scientifiques espagnols avaient réalisé des biopsies cutanées sur Celia l’année précédente. Ils ont donc à leur disposition des cellules vivantes de bouquetin, conservées à très basse température dans l’azote liquide. En 2009, ils prélèvent le noyau d’une de ces cellules et l’introduisent dans un ovocyte de chèvre, une espèce génétiquement proche. Un bébé bouquetin naîtra bel et bien, mais il ne survivra pas plus de 7 minutes. Depuis, les chercheurs du zoo de San Diego (Californie) ont annoncé en octobre 2020 la naissance par clonage de Kurt, un petit cheval de Przewalski, une espèce complètement éteinte à l’état sauvage. Kurt a été cloné à partir de cellules de peau d’un mâle, qui avaient été cryoconservées par le zoo en 1980. Le zoo de San Diego n’abrite pas que des animaux en chair et en os. Il garde aussi « au frais » plus de 10 000 lignées cellulaires provenant de plus de 1 100 espèces. Soit la collection du genre la plus importante et la plus diversifiée au monde.

Mais personne n’a de cellules de mammouth laineux au congélateur. C’est pourtant cet animal mythique que George Church, professeur de génétique à Harvard et au Massachusetts Institute of Technology (MIT), veut faire revenir d’entre les morts. Disparu des radars il y a « seulement » 4 000 ans, son ADN a pu être séquencé quasi intégralement. George Church travaille lui aussi à partir de la cellule, mais en adoptant une autre approche. Elle implique, là encore, un proche cousin de l’espèce disparue – ici, l’éléphant – mais repose sur des outils d’édition de gènes. « George Church et son équipe partent de cellules d’éléphant d’Asie et cherchent à en éditer le génome, c’est-à-dire à le modifier grâce à des outils biomoléculaires, à des endroits où ils estiment que les différences entre les éléphants d’Asie et les mammouths sont importantes pour qu’un mammouth ressemble à un mammouth et se comporte comme un mammouth », résume Beth Shapiro. Il s’agirait ensuite de cloner cette cellule afin d’obtenir un embryon. Le résultat ne serait pas une espèce strictement identique au mammouth laineux du pléistocène, mais une espèce dite « proxy », présentant des caractéristiques et des fonctions écologiques similaires. Reste à savoir qui porterait le bébé. « À cause de la taille de l’espèce mammouth, une femelle éléphant pourrait ne pas y arriver. Un utérus artificiel serait probablement nécessaire », souligne Ryan Phelan, directrice exécutive de Revive & Restore, une organisation à but non lucratif qui met les biotechnologies au service de la conservation de la faune sauvage et de la dé-extinction. Là encore, rien a priori d’inatteignable dans le futur. Le Dr Jacob Hanna, de l’institut Weizmann des sciences, basé en Israël, a accompli pour la première fois cette année l’exploit de développer des fœtus de souris pendant six jours dans un utérus artificiel.

Une fois quelques individus ramenés à la vie, les scientifiques pensent qu’il sera possible, avec méthode et patience, d’obtenir une petite population. « Pour qu’elle se développe avec une certaine diversité génétique, il faudra faire appel à des outils de modification génétique. Et du temps », estime Ryan Phelan.

La « boîte à outils » de la science de la dé-extinction ne cesse de se diversifier et de se perfectionner. Tout porte à croire qu’elle va aboutir, même si les techniques de clonage ne fonctionnent pas encore avec toutes les espèces (notamment les oiseaux, pour lesquels il faudra peut-être développer d’autres technologies). Et les scientifiques de rêver d’une arche de Noé d’espèces sauvées, dont le quagga, le pigeon migrateur ou le putois à pieds noirs. Mais doit-on pour autant faire tout ce dont on est capable ? Ces manipulations du vivant ont-elles même un intérêt écologique ? La dé-extinction demeure extrêmement controversée. Revive & Restore argue que le retour du mammouth dans la toundra permettrait de tasser et de refroidir son sol, et contribuerait ainsi à freiner la fonte du permafrost et la libération des gaz à effet de serre. Marc Girondot, le professeur d’écologie et de biologie de la conservation, est nettement moins convaincu de l’intérêt écologique des entreprises de dé-extinction. « Quand une espèce disparaît, elle laisse une niche écologique vide qui est très rapidement comblée par d’autres espèces. Penser qu’une espèce disparue retrouvera sa place là où elle l’avait laissée trahit une vision statique et erronée des écosystèmes », explique-t-il. Par ailleurs, pour lui, se focaliser sur une ou quelques espèces, à travers des travaux extrêmement coûteux, n’a pas beaucoup de sens. Protéger les écosystèmes, berceau des espèces animales bien vivantes, en aurait beaucoup plus.

La protection de la biodiversité n’est même pas toujours la première motivation des scientifiques de la dé-extinction, à en croire le professeur d’écologie. « Le choix de l’espèce à faire renaître est souvent fait en fonction du matériel biologique disponible, des possibilités techniques et des retombées médiatiques potentielles, susceptibles d’attirer les financements. L’argument écologique vient justifier ce choix a posteriori », indique-t-il. Comme souvent en sciences, les travaux les plus « sexy » ne sont pas forcément les plus indispensables.

« Si les forêts meurent, c’est probablement la fin pour nous »

Jane Goodall

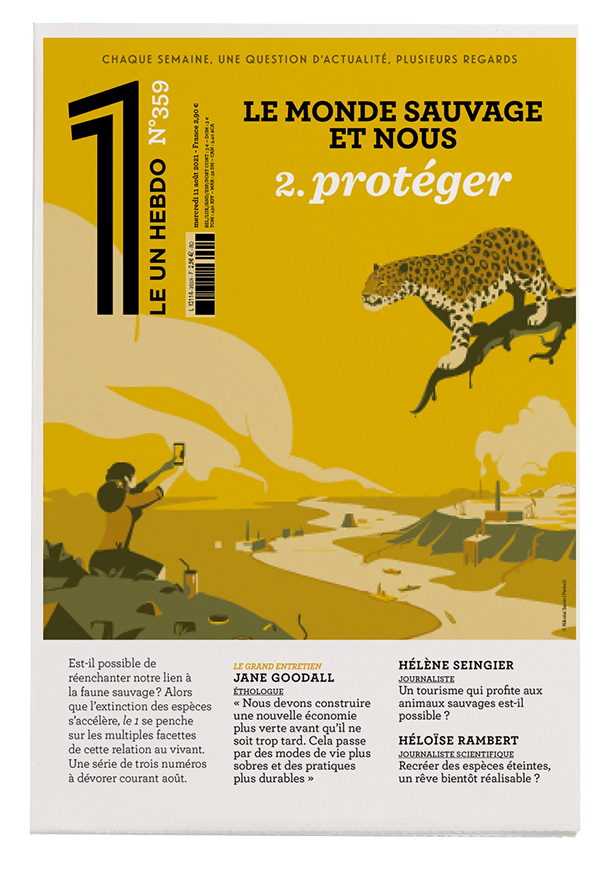

« Nous sommes de plus en plus nombreux à être convaincus que nous avons besoin d’une nouvelle relation avec le monde naturel.» Ayant consacré une grande partie de sa vie à l’étude des primates en Tanzanie, l’éthologue milite aujourd’hui en faveur de la protection de la faune et de la flore sauvag…

[Agrizoophobie]

Robert Solé

TOUT le monde ne partage pas la passion des enfants pour les diplodocus et les tyrannosaures. En général, on remercie le ciel d’être né quelques années après la disparition de ces monstres qui semaient la terreur sur terre.

Keiko, l’orque qui a ému le monde

Lou Héliot

Portland, 1993. Jeune orphelin difficile, Jesse doit effectuer des travaux d’intérêt général dans un parc d’attractions. Il y rencontre Willy, une orque en captivité avec qui il va développer un lien unique. Sensible à la douleur de l’animal, Jesse parvient à libérer l’orque, qu…