« L’utopie, pour elle, est une promesse, et non un irréel »

Temps de lecture : 9 minutes

Pourquoi la Commune de Paris, cette insurrection de deux mois, conserve-t-elle une place si forte dans la mémoire nationale ?

D’abord parce que c’est une révolution populaire, tant du point de vue du soulèvement que de la prise de pouvoir. Rarement dans l’histoire des artisans, des ouvriers, des institutrices ou des artistes ont su renverser le pouvoir, tout en respectant un enjeu démocratique fort, celui de la collectivité, de la collégialité. On connaît mal les hommes et les femmes de la Commune – et c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Louise Michel incarne pour beaucoup ce moment de l’histoire. Il y a un contraste saisissant entre la vivacité de la mémoire de la Commune et l’anonymat de ses participants. Cela s’explique d’abord par la mort de beaucoup d’entre eux durant la répression ou au bagne, mais aussi et surtout par le fait qu’ils n’ont pas laissé de trace individuelle, parce que la matrice de leur action était essentiellement collective. Ces femmes, nombreuses, et ces hommes ont posé des enjeux démocratiques encore précieux aujourd’hui, mais surtout ils ont, en si peu de temps, essayé de les mettre en œuvre, de « changer la vie » selon l’expression galvaudée de Rimbaud : émancipation du capital, solidarités concrètes par les coopératives, les mutuelles ou le partage du travail, organisation de l’art comme bien commun, édification d’une République sociale et universelle… Enfin, il y a l’écrasement de la Commune dans le sang, au bout de deux mois, qui fut terrible. Les historiens se disputent encore pour déterminer le nombre de victimes, de dix à trente mille, au cours de la Semaine sanglante. Mais il faut tout de même se représenter des charniers, un cadavre dans toutes les rues de Paris, ce qui n’a pas d’équivalent historique, sinon la Saint-Barthélemy. Cet écrasement de la Commune si précoce lui a permis de ne pas trahir ses idéaux.

L’aurait-elle fait ?

C’est difficile à affirmer, mais des garde-fous existaient. De la révolution de 1848, trahie par l’écrasement des ouvriers en juin, n’était restée qu’une utopie, utopie que la Commune avait pour but d’accomplir. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de tensions, de querelles stratégiques, sur la nature de la démocratie, le besoin d’un Comité de salut public ou d’assemblées populaires, par exemple. Ces questions sont d’ailleurs encore les nôtres aujourd’hui, quand on s’interroge sur la démocratie directe, le communalisme ou les zones à défendre, ce qui explique sans doute le renouveau de cette mémoire de la Commune.

Louise Michel a 40 ans quand l’insurrection éclate. Quel est son parcours jusque-là ?

C’est une femme passionnée, exaltée, qui rêve de transformer le monde. Sous le pseudonyme d’Enjolras, emprunté aux Misérables, elle a commencé par la poésie, confiante dans le pouvoir des mots, comme en atteste sa correspondance avec Victor Hugo. Puis, à son arrivée à Paris, elle se forme auprès de pédagogues et, en tant qu’enseignante, prône une école émancipée, égalitaire, débarrassée de l’obéissance à l’autorité patriarcale. Cette activité va la conduire à affiner sa conscience politique, féministe notamment, et à multiplier les rencontres au sein des cercles socialistes proches de Jules Vallès et d’Eugène Varlin. Elle collabore à de nombreux journaux révolutionnaires, comme Le Cri du peuple. Elle s’affiche alors ouvertement comme blanquiste, c’est-à-dire qu’elle croit en un renversement du pouvoir par une minorité.

Quel est son rôle durant la Commune ?

Elle est présente dès le 18 mars, à l’aurore de l’événement, à Montmartre, dont elle connaît le maire, Georges Clemenceau. Alors que l’armée de Thiers veut retirer aux Parisiens les canons de la Garde nationale, Louise Michel est là pour prodiguer des soins au garde Turpin, première victime de la Commune. Depuis la proclamation de la République en septembre 1870, elle s’est engagée comme citoyenne et s’investit dans l’ébullition politique à laquelle la fin du Second Empire laisse place. Comme beaucoup de femmes par la suite, elle va très vite s’improviser infirmière, ambulancière, mais elle fait aussi le choix, plus rare, de revêtir l’uniforme de garde fédéré pour participer aux combats. Elle appartient par ailleurs au groupe de celles et ceux qui vont porter au conseil élu de la Commune un projet pour l’école ; elle défend le travail des femmes et lutte contre l’exploitation au sein de l’Union des femmes – même si, à l’époque, elle n’est pas la plus connue des communeuses, le devant de la scène étant plutôt occupé par la jeune Élisabeth Dmitrieff, l’ange révolutionnaire de la Commune.

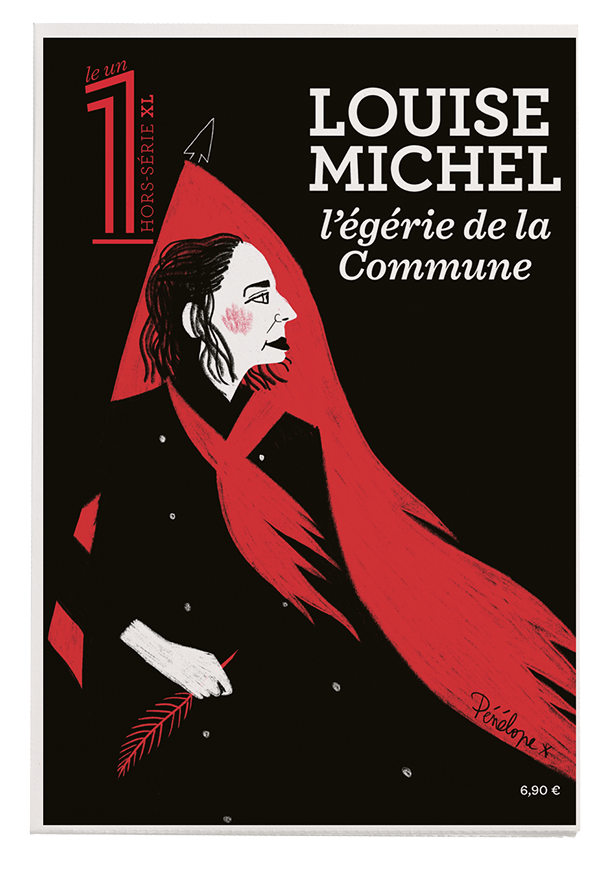

Comment, alors, est-elle devenue l’égérie de la Commune ?

Son sens du sacrifice a beaucoup impressionné. Déjà, pendant la Commune, elle se dit prête à assassiner Thiers. Pendant la Semaine sanglante, elle se bat sur les barricades et, quand sa mère est arrêtée, elle se livre aux Versaillais pour la faire libérer. En détention, elle écrit pour sauver la vie de l’homme qu’elle aime, Théophile Ferré, et réclame sa part de l’échafaud au nom de la solidarité avec ses frères tombés sous les balles. Son courage, sa témérité devant le conseil de guerre ont fait beaucoup pour sa popularité, comme en témoigne l’hommage que lui rend Hugo dans son poème Viro Major. À son retour de déportation, en 1880, elle est accueillie à Dieppe par les vivats de la foule qui voit déjà en elle une légende. Mais c’est également une écrivaine qui, dans les années suivantes, va multiplier les tournées et les conférences pour entretenir la flamme de la lutte. C’est elle aussi qui, en 1883, mène une manifestation pour les « sans-travail » qui conduit au pillage de trois boulangeries et lui vaut une condamnation à la prison.

Quelle place occupe-t-elle à la fin de sa vie ?

Dans les années 1880 et 1890, elle devient en quelque sorte une théoricienne de l’anarchisme. Elle, l’ancienne blanquiste, adopte le drapeau noir, en signe de deuil pour les morts tombés au combat. Elle défend alors une vision plus libertaire, qui veut éliminer tout pouvoir de la société. C’est une « Muse rouge », capable d’écrire à la fois des poèmes et des articles d’actualité, et en qui se reconnaissent aussi bien socialistes et anarchistes. Le fait qu’elle soit une femme n’est pas anodin, c’est même assez pratique pour les organisations politiques de l’époque : parce qu’elle est une femme, elle ne peut pas porter un programme politique, et ne présente donc aucune menace. Elle est davantage un symbole qu’une concurrente sur le terrain électoral, qu’elle récuse en bloc. C’est là qu’elle diffère de la figure d’un Jaurès, par exemple, qui incarne un courant précis du socialisme. La figure de Louise Michel, elle, fédère par-delà les clivages, alors même qu’à la fin de sa vie elle ne cache pas son écœurement vis-à-vis du système politique, ni son scepticisme à l’encontre du jeu électoral. Scepticisme qu’elle résume par cette formule : « Il y a toujours des souverains à la tête de nos républiques. »

A-t-elle tout de même des détracteurs ?

Beaucoup, en effet, la croient folle ! Certains par opposition politique féroce. D’autres parce qu’ils voient en elle une illuminée, une sorte de sainte laïque. Dans les archives, on trouve de nombreuses références à elle comme à un dieu ! Et elle-même, qui n’était pas particulièrement humble, participe à cette construction : elle soutient à la fois la puissance collective, tout en incarnant bien volontiers ce rôle qui lui est assigné d’égérie de la révolution. Mais la question de son aliénation devient si forte qu’elle s’exile un temps en Angleterre, car elle craint d’être enfermée à l’asile. Elle est la victime d’une méthode classique : dépolitiser les engagements politiques pour les psychiatriser.

Quels sont les combats de Louise Michel qui vous paraissent les plus contemporains ?

Le plus évident, c’est le combat pour les femmes et le féminisme, même si le terme n’existait pas à l’époque, et même si elle pouvait être dure envers les femmes, qu’elle jugeait trop passives. Mais elle est restée dans la mémoire comme la femme par excellence qui défend l’émancipation de tous, et par là même des femmes en tant que telles. On peut aussi évoquer son engagement pour l’utopie, qui n’est pas chez elle un concept lunaire, mais une perspective tangible, concrète, l’espoir d’une alternative réelle. Si ce qui paraissait utopique au temps des beffrois a pu voir le jour, c’est bien la preuve qu’il faut continuer la lutte pour l’émancipation. L’utopie, pour elle, est une promesse, et non un irréel. Enfin, on peut rappeler son combat contre le grand capital. Elle a des mots très durs contre la Bastille capitaliste, le pouvoir des banques, vues comme des sangsues qui aspirent le sang du peuple pour satisfaire leur soif de profits. Louise Michel défend, elle, une société des communs, une prise de possession par tous des moyens de production. C’est pourquoi d’ailleurs elle défend l’idée de la grève générale plutôt que les grèves sectorielles, qui, selon elle, menacent l’unité du peuple.

Quid de sa conception de la démocratie ?

Elle a évolué. Au moment de la Commune, elle est convaincue avec les autres blanquistes qu’il faut concentrer le pouvoir dans un Comité de salut public, comme à l’époque de Robespierre, pour faire face à la guerre civile et aux attaques des Versaillais. Plus tard, elle rejoindra les « minoritaires » de la Commune, ceux qui défendaient l’idée de démocratie directe, d’assemblées populaires, sur une ligne proche de celle d’Élisée Reclus, autre grand théoricien anarchiste. Elle passe ainsi d’une forme d’autoritarisme à une vision beaucoup plus libertaire : un communalisme dont on peut trouver aujourd’hui des applications concrètes aussi bien au Chiapas, dans le sud du Mexique, qu’au Rojava, dans le Kurdistan syrien, avec des assemblées de quartier qui déterminent les besoins et la production selon un temps politique beaucoup plus long.

La célébration républicaine dont Louise Michel est aujourd’hui l’objet est-elle le symbole d’une mémoire pacifiée de la Commune ?

Cette célébration est parfois étonnante. Il y a quelques années, une biographie de Louise Michel a même reçu le grand prix de l’héroïne Madame Figaro ! J’y vois, pour ma part, une manière de lisser, de polir son héritage, de la rendre plus conforme à un cadre qui l’aurait révulsée. Elle aurait haï être élevée au côté de Jules Ferry, cet ennemi de la Commune, parmi les grandes figures républicaines. Elle aurait refusé toute idée de panthéonisation, ce qui a pourtant été envisagé il y a quelques années. Elle aurait surtout détesté ces commémorations qui, selon Walter Benjamin, embaument les événements et les tuent une seconde fois. Comment va-t-on parler de la Commune à l’occasion de ce cent-cinquantième anniversaire ? L’échec serait d’annihiler son tranchant subversif. Derrida, dans Spectres de Marx, emploie le mot « énerver » au sens d’« enlever les nerfs ». Il y a cette tentation d’énerver Louise Michel en particulier, et la Commune en général, dès lors qu’on les commémore en évacuant toute forme de remise en cause de l’ordre établi. C’est dans les Communes bien vivantes qu’il faut célébrer leur esprit, dans les zones à défendre qui se multiplient, plutôt que sous les ors des ministères.

Propos recueillis par JULIEN BISSON & VINCENT MARTIGNY

« L’utopie, pour elle, est une promesse, et non un irréel »

Ludivine Bantigny

« Louise Michel aurait haï être élevée au côté de Jules Ferry, cet ennemi de la Commune, parmi…

L’étincelle des mots

Claude Rétat

Je me souviens un jour, ou plutôt un soir de conférence, ce parterre de têtes stupéfaites parce que, invitée à parler de Louise Michel e…

L’étincelle des mots

Claude Rétat

Je me souviens un jour, ou plutôt un soir de conférence, ce parterre de têtes stupéfaites parce que, invitée à parler de Louise Michel e…