« Écrire, c’est donner de l’avenir au passé »

Temps de lecture : 32 minutes

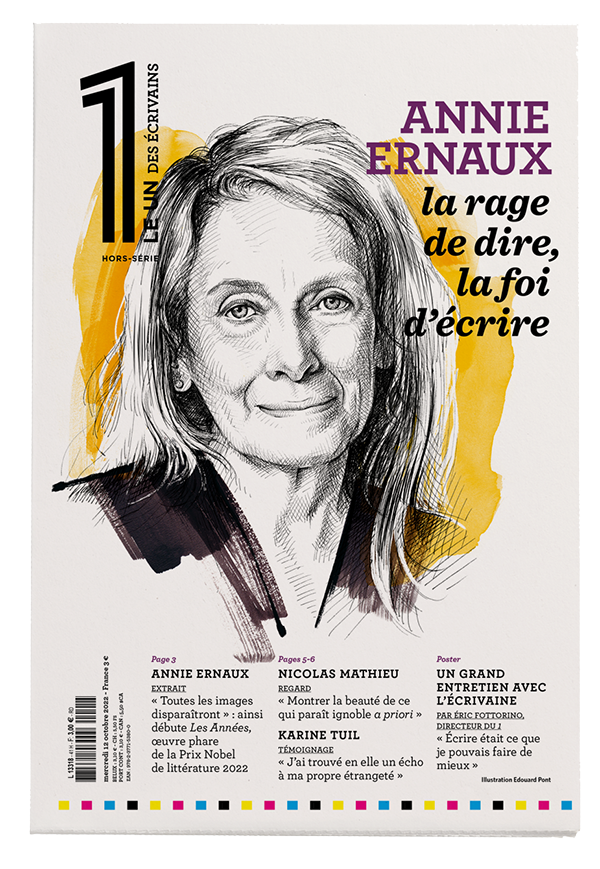

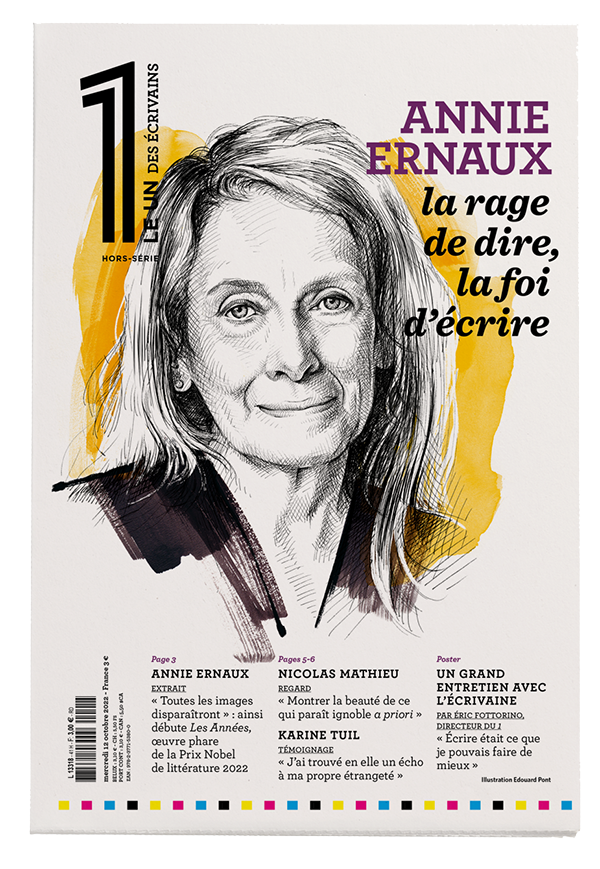

Dans cet entretien-fleuve qu’elle nous avait accordé fin 2019 pour notre trimestriel Zadig (numéro 4), la future Prix Nobel de littérature revenait sur le terreau intime de son œuvre, marqué par ce qu’elle appelle les deux hontes, la honte sociale et la honte sexuelle. Celle qui a voulu écrire pour « venger sa race » se sert des mots comme personne pour décrire au plus près la condition des siens et les stigmates de classe qui ne l’ont pas quittée.

Parmi les souvenirs de votre enfance, quelles ombres et silhouettes se détachent ?

C’est tout d’abord Lillebonne et mes cinq premières années, profondément marquées par la guerre. La ville est proche du Havre, à une trentaine de kilomètres. Je pense aux bombardements, au bruit des avions qui tournent dans le ciel et qui m’ont causé des moments de grande frayeur.

Je me souviens en particulier d’un dimanche. Mes parents pique-niquent tranquillement dans la campagne. Il fait très beau. Nous mangeons un flan, dans lequel il n’y a sans doute pas beaucoup d’œufs à cause des restrictions. D’un seul coup, c’est le branle-bas d’une fuite précipitée. Mes parents enfourchent leurs bicyclettes. Je suis assise dans un siège, sur celle de mon père. Des avions tournent au-dessus de nous. Des bombardiers. Nous sommes en 1944, ce ne sont pas les Allemands mais les Alliés. La route traverse un bois, mes parents jettent les vélos dans le fossé et on s’enfonce entre les arbres. Ma mère s’éloigne plus avant dans la forêt. Je reste seule avec mon père. À ce moment-là, parce que ma mère s’en va et qu’il y a les avions, j’ai l’impression que je vais mourir. Chaque fois que j’entends parler d’une guerre et de bombardements à un endroit du monde, dans un coin lointain de ma mémoire, je sais ce que ça représente.

Chez elle, Annie Ernaux conserve précieusement la balance de l’épicerie de ses parents. photo Nicolas Guiraud

Je me souviens de votre frayeur lors de la guerre du Golfe en 1990-1991…

Je puis dire que mon corps se souvient de la guerre, comme je l’ai constaté en janvier 1991. À la télé, à la radio, on partait pour une guerre fraîche et joyeuse, les gens s’enfiévraient : il fallait mettre la pâtée à Saddam Hussein. François Mitterrand déclarait : « Les armes vont parler. » Le matin du 17 janvier, j’ai entendu passer des avions au-dessus de ma maison, de plus en plus rapprochés. J’étais à mon bureau. L’angoisse a commencé de m’envahir, irraisonnée, irrépressible, je me suis mise à pleurer. J’étais de nouveau la petite fille du bois de 1944.

De mes petites années à Lillebonne, avant 5 ans, j’ai bien sûr beaucoup d’autres souvenirs, très heureux. Ceux de la Libération, ce basculement étrange entre une atmosphère grise, sous la peur, et une espèce de folie, avec tout le monde dans la rue : « La guerre est finie », répètent les gens, et je suis heureuse, même si je ne sais pas ce que n’est pas la guerre. Il y a aussi les souvenirs du jardin public, un lieu enchanté au centre de Lillebonne, avec des arbres. Ma mère m’y conduisait l’après-midi parce que j’étais de santé très fragile, que le docteur avait recommandé de m’aérer le plus possible. Or le café-épicerie de mes parents était situé au fond de La Vallée, un quartier d’usines décentré, où stagnaient les brouillards. Il n’y avait pas de jardin chez nous, juste une courette séparée par un muret d’une rivière dans laquelle se déversaient les latrines et par où arrivaient les rats.

La Vallée, pour ceux qui s’en souviennent, c’était Zola, L’Assommoir, avec un nombre record de bistrots, dont celui de mes parents. Tout le monde, hommes et femmes, travaillait « au textile ». Les trois-huit y étaient la règle, et les mères déposaient leurs enfants à la crèche de l’usine dès 5 heures du matin. La Vallée était un monde en soi, à part dans Lillebonne, marqué par la pauvreté la plus âpre, et pourtant… Quand j’en suis partie à 5 ans, ce fut un arrachement, quelque chose comme un paradis perdu dont les images ne se sont pas effacées, non plus que les noms et les visages des gens, la vision des hautes cheminées de la filature, d’un canon rouillé à l’entrée du jardin public et sur lequel jouaient les enfants.

Le médecin avait conseillé fortement à mes parents de déménager de La Vallée, à l’environnement trop malsain pour moi. Il se trouve qu’à l’été 1945, un dimanche une fois encore, je me suis éraflée avec un clou rouillé et j’ai contracté le tétanos. J’ai failli en mourir. J’étais faible, anémiée. Mes parents, qui avaient vu mourir de la diphtérie deux ans avant ma naissance, au même endroit, ma sœur à 6 ans, ont dû redouter de me perdre aussi.

Vos parents décident donc de partir pour vous ?

Oui, le fonds de commerce a été vendu en un mois. Nous ne sommes pas partis bien loin, nous sommes allés à Yvetot, à une vingtaine de kilomètres. Pour mes parents, c’était un retour : ils y étaient nés, y avaient grandi, avaient travaillé dans la même usine de corderie, s’y étaient connus. C’est le berceau des deux familles et – fait significatif – ils avaient choisi d’inhumer là ma sœur, en 1938, et non à Lillebonne. Comme s’ils prévoyaient d’y revenir un jour. Il fallait alors que les morts soient proches des vivants.

« Il y avait toutes sortes de noms en Normandie pour les châtiments »

À Yvetot, ils n’ont d’abord pas d’autre endroit où loger qu’une maison de deux pièces dont le sol est en terre battue et qui a appartenu aux beaux-parents du frère de mon père. Yvetot est alors une ville de décombres, qui a eu le privilège d’être détruite deux fois : en 1940, lors de l’avance allemande ; en 1944, par les Alliés. Mes parents ne trouvent pas tout de suite un café-épicerie à reprendre – ils ne pouvaient pas prétendre à autre chose –, les seuls qui soient encore debout se trouvent dans les quartiers décentrés, restés intacts. En attendant, mon père travaille à reboucher les trous de bombes. C’est vers Noël 1945 que nous emménageons dans le commerce où j’ai passé toute ma jeunesse, situé dans le bas du quartier Clos-des-Parts.

Et là, merveille ! il y a une grande cour avec un pressoir à cidre et des tas de bâtiments hétéroclites appelés « loges », remplis d’objets et d’instruments qui vont faire mon bonheur, une machine pour torréfier le café, des casiers pleins de vieilles bouteilles poussiéreuses. Je me rappelle ce qui s’appelait un « camion à bras » – on en voit sur les vieilles photos des rues parisiennes –, une sorte de charrette qui n’est pas tirée par un cheval mais par un homme. Ce commerce existait depuis le début du siècle, rien n’avait été jeté au fil du temps.

Était-ce courant que café et épicerie se touchent ?

Pas dans les grandes villes, mais beaucoup à la campagne et dans les quartiers éloignés du centre des petites villes. Au café et à l’épicerie pouvait s’ajouter la vente de bois et charbon, activité que mes parents n’avaient pas reprise, faute de charbon peut-être. Mais, en plus de l’alimentation, ma mère vendait de la mercerie, des fournitures scolaires, des produits de beauté bon marché, un bazar de choses qui me ravissaient. C’était, quand j’avais 10 ans, ma petite caverne d’Ali Baba. Et j’ai vraiment adoré avoir un jardin, avec des poules auxquelles je lançais des vers de terre pour les voir se ruer dessus. Je pouvais y jouer été comme hiver à la marelle, à la balle au mur, faire des tours de vélo. C’était une sorte de commerce campagnard, fréquenté au café par les ouvriers des usines et des fermes avoisinantes – convivial, dirait-on aujourd’hui. En revanche, les conditions d’habitation étaient pires qu’à Lillebonne : pas d’autre lieu d’intimité qu’une minuscule cuisine coincée entre l’épicerie et le café et une grande chambre à l’étage.

J’ai en mémoire Les Armoires vides, roman dans lequel vous descendez et écoutez les conversations des clients qui viennent boire un coup le matin…

On vit avec les clients. Aucune porte ne sépare la cuisine du café. On ne peut imaginer d’existence plus « publique ». Je me souviens d’avoir souvent dîné le soir, quand j’étais petite, avec un type éméché, vacillant, debout dans l’ouverture de la cuisine, à un mètre de nous, débagoulant ses histoires. Le midi, quand nous écoutions RadioLuxembourg, Zappy Max (Max Doucet – 1921-2019 –, animateur radiophonique célèbre des années 1950 aux années 1980, NDLR) puis les informations, il y avait toujours un client pour venir s’encadrer dans la porte et écouter. Vers 15 ans, je n’ai plus supporté cette promiscuité, laquelle était une source de honte par rapport aux filles de ma classe, que je n’invitais jamais. Comme je faisais mes devoirs sur la table de la cuisine, j’ai commencé à me plaindre de ne pas pouvoir me concentrer à cause du bruit des clients du café. Je revenais sans cesse à la charge pour que soit installée une porte de séparation. Mes parents ont fini par accepter une porte coulissante entre le café et la cuisine, trop rarement fermée à mon gré. Cette porte, je la vois aujourd’hui comme un signe annonciateur, un symbole de la séparation culturelle et sociale qui était à l’œuvre en moi. Mes parents ne voulaient pas d’une porte qui donnerait aux clients l’impression de les exclure, de ne pas être comme eux. Je la voulais, moi, parce que je pensais ne plus avoir rien de commun avec eux.

Je me souviens aussi de bonheurs et de plaisirs liés à ma condition d’enfant d’épiciers. L’après-guerre était très dur. On avait froid en classe et c’était encore les restrictions – nous avons utilisé des tickets de rationnement jusqu’en 1949. Mais j’ai l’impression de ne pas avoir eu faim. Et j’ai toujours puisé à ma guise dans les bocaux de bonbons, les grandes boîtes de biscuits vendus au détail, à Noël dans les sacs de croquettes en chocolat et de petits jésus en guimauve. Je n’étais pas du tout limitée, mes parents avaient si peur que je retombe malade. J’ai eu, par certains côtés, des privilèges. Vivre dans la proximité constante des nourritures me paraissait naturel. Quand je suis partie de chez moi à 18 ans, j’ai fait l’expérience soudaine d’un monde d’où l’abondance s’était retirée. La boulimie qui m’a atteinte alors a sans doute à voir avec ce manque soudain. La chambre du foyer de jeunes filles où je vivais désormais était séparée de la profusion nourricière que j’avais toujours connue.

Comment étaient répartis les rôles entre votre père et votre mère ?

C’est ma mère qui détenait l’autorité ! Une mère solaire, une mère violente, une mère qui tape. À cette époque, il ne serait venu à personne l’idée que frapper un enfant, surtout le sien, soit interdit. Il y avait toutes sortes de noms en Normandie pour les châtiments, suivant leur degré de violence : la simple gifle était une « pêque », ou une « calotte ». La « correction » impliquait une volée de coups sur la tête, le dos, les bras. Punir, c’était frapper. Rudement, pas la gentille fessée. Si vous ne le faisiez pas, c’est que vous étiez de mauvais parents, laxistes. Ce rôle punisseur, mon père n’a jamais désiré l’assumer, il m’a flanqué une seule gifle dans toute mon enfance. À lui ne sont liées que des images de douceur et d’affection, de gaieté – il jouait avec moi, pas ma mère –, de mélancolie soudaine aussi. À une époque où il était peu courant, décrié même, qu’un homme se charge de tâches dévolues aux femmes, c’est mon père qui s’occupait des repas ; ma mère, elle, recevait les représentants et tenait la comptabilité.

« Quand j’étais enfant, Dieu c’était ma mère »

Elle avait eu le parcours difficile et traditionnel des filles retirées de l’école à 12 ans et demi pour travailler, gagner une vie que sa mère, veuve avec six enfants, ne pouvait assurer. D’abord ouvrière dans l’usine de margarine Astra, ensuite dans la corderie où elle a rencontré mon père. Elle possédait incontestablement de l’ambition, une ambition sociale, mais nourrie par un sens des valeurs. Et ses valeurs étaient spirituelles. Elle aimait énormément lire, avait une admiration sans bornes pour le « savoir », les enseignants, les écrivains, les intellectuels. Son type d’ambition a été renforcé par une foi catholique profonde, inébranlable. Je dirais que son ambition rencontrait les enseignements de l’Évangile et s’appuyait par ailleurs sur les interdits de l’Église concernant le sexe. Je pense que, pour elle, avoir de la religion participait d’une élévation générale de la personne : « On n’est pas des chiens », disait-elle. Et c’était une femme très généreuse, à l’écoute des gens. Quand j’étais enfant, Dieu, c’était ma mère.

Était-elle pratiquante ?

À l’extrême. C’était un bourreau de travail, qui se levait à 5 heures du matin pour laver le carrelage du commerce et trouvait le moyen d’aller à la messe de 7 heures chaque jour. Elle n’était pas bigote, mais menait une « vie dévote », à l’instar de celle prônée par François de Sales (Saint François de Sales écrivit vers 1608 un ensemble de lettres à sa cousine, dans lesquelles il lui prodiguait des conseils pour approfondir sa vie spirituelle – conseils réunis en un livre, L’Introduction à la vie dévote, NDLR). J’étais prise, enserrée, dans cette vie. Il y avait à la maison Histoire d’une âme de Thérèse de Lisieux (autobiographie spirituelle de sainte Thérèse de Lisieux, parue en 1898, un an après sa mort, et qui connut un grand succès populaire, NDLR), un grand portrait d’elle accroché dans la chambre, des statues de la Vierge sur la cheminée. Tant que j’ai dormi dans la même chambre que mes parents, jusqu’à 12 ans, avec ma mère on faisait la prière du soir. D’un lit à l’autre, on égrenait, en alternant le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Credo, le Confiteor, les commandements de Dieu et de l’Église, les actes de foi, d’espérance, de charité et de contrition et, pour finir, cette longue récitation effectuée dans un ordre immuable, le « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie », dont j’ai oublié la suite. Pendant ce temps, mon père devait essayer de s’endormir. Il ne croyait en rien, allait à la messe pour ne pas faire de vagues dans le ménage, traînait les pieds jusqu’au dernier dimanche « légal » pour faire ses Pâques, c’est-à-dire se confesser – il avait cela en horreur – et communier.

De quelle manière cette foi maternelle vous a-t-elle façonnée ?

Cette foi est indissociable de mon enfance. Je baigne dans le christianisme du XIXe siècle, celui de la faute et du péché, de la mort comme délivrance, de l’obsession de la pureté, de la peur de l’enfer. La culpabilité me taraude depuis ma première confession, à 7 ans. Dans l’école privée religieuse où je vais, on a un petit livret avec un questionnaire où sont répertoriés tous les péchés possibles, pour nous aider, mais à quoi, sinon à ce que dénonce Michel Foucault – avouer le sexe, soumettre la chair à la surveillance. Car, sinon, comment comprendre qu’y figuraient, à destination d’enfants de 7 ans, ces questions sur les « actions honteuses » (« Seul(e) ou avec d’autres ? Combien de fois ? ») ? Je me suis attribué scrupuleusement le péché d’impureté. Le confesseur m’a promis l’enfer. Je revois encore ses yeux. Ma foi s’est dissoute sans à-coups dans l’adolescence. Transformée, peut-être, en foi dans le pouvoir de l’écriture.

C’est durant la période où vous côtoyez les clients du café que vous entrez pour la première fois en contact avec cette classe populaire.

Je n’ai connu longtemps que cette classe, les autres m’étaient inconnues. Parfois, la femme d’un entrepreneur de menuiserie ou de peinture venait à l’épicerie. Spontanément, elle était ressentie par sa façon de parler comme étrangère. Dans la famille de ma mère, tout le monde est ouvrier – mes cousins plus âgés le sont, mes cousines le seront. L’autre monde ne nous approche pas, on ne se le représente que confusément. Ce sont les villas de la rue de la République derrière des grilles, des gens qui ne semblent pas nous voir. Un monde qui fait peur aux enfants parce qu’ils ont certainement le sens de l’importance sociale de ses membres. Se moquer de l’un d’entre eux serait plus grave que de se moquer de quelqu’un d’autre. Les hiérarchies sont intériorisées très tôt. Dans ce monde qui n’est pas le nôtre, il y a les curés, les enseignants, les « haut placés », ceux qui exhibent de grosses voitures, vont aux sports d’hiver. Il s’agit du monde dont on ressent la domination sans pouvoir la définir, mais on s’en défend par la raillerie. Je me souviens de mon père imitant en tordant la bouche la manière de parler d’une cliente bourgeoise.

Le monde qui vient « chez nous », c’est, pour une grande part, celui des fins de mois difficiles, des allocations familiales attendues pour rembourser la dette d’épicerie, notée au jour le jour dans un cahier, des hésitations devant une grande ou une petite boîte de pâté.

« Et puis il y a le geste de mon père, la serpe dans les mains »

Du côté de mes parents, c’est dur. On mange à notre faim, je suis bien vêtue, je reçois des livres, mais on ne part pas en vacances, le commerce, ouvert de 7 heures à 21 heures, ne ferme jamais. Le soir, quand mon père compte la recette, il dit souvent : « C’est pas gras. » Plus tard, à la fac, j’entendrai un prof ironiser, en nous parlant de Péguy, sur ceux qui disent : « L’argent, on la gagne. » Intérieurement, je bouillirai de colère : il fallait ne jamais avoir connu la réalité du manque d’argent pour s’en prendre à ce qui en était, je le savais, l’expression. Le commerce de mes parents vivait de la proximité et de la fidélité des clients, d’un rapport avec eux de familiarité et d’ancienneté, il appartenait insensiblement au passé. La caractéristique de la situation du petit commerçant est qu’au fond, il n’a pas d’amis, pas de collègues. C’est une grande solitude, peut-être semblable à celle des petits cultivateurs. Moi-même j’éprouvais cette solitude de me trouver à l’écart des filles d’ouvriers du quartier, qui allaient à l’école publique. Ma mère a toujours prétendu qu’elle m’avait mise au pensionnat parce que l’école publique était trop loin et que je ne serais pas obligée d’aller au catéchisme le jeudi puisque je recevrais chaque jour un enseignement religieux. Je la soupçonne plutôt d’avoir voulu m’éviter la rencontre des garçons, dont l’école voisinait celle des filles. Or, du pensionnat, l’école des garçons était loin, très loin. Dans La Bâtarde, Violette Leduc (roman autobiographique paru chez Gallimard en 1964, avec une préface de Simone de Beauvoir, NDLR) dit que, pour sa mère, les hommes étaient le diable. Pour la mienne aussi.

Vous parlez de deux hontes dans votre œuvre : la honte sociale et la honte sexuelle. Cette honte sociale vient-elle quand vous vous éloignez de votre milieu initial ?

Jusqu’à ma douzième année, il me semble vivre aisément entre les deux mondes, celui de l’école et celui de ma famille. Et puis il y a le geste de mon père, la serpe dans ses mains. Je ne sais pas ce qu’il compte faire, ce qu’il va faire mais, à ce moment, quelque chose s’est effondré en moi. Le monde familial se divise, se creuse, se sépare. Que s’apprêtait à faire mon père ? Je savais que des types dans le quartier, battaient leur femme quand ils rentraient ivres, la traînaient par les cheveux. Mon père, lui, ne boit pas, ne s’emporte jamais, c’est un doux. Son geste est d’autant plus terrible.

Quel geste ?

Je n’ai pu le raconter, l’écrire, que quarante ans après, dans La Honte. C’était un dimanche. Au repas, ma mère et mon père n’arrêtaient pas de se disputer, d’une manière plus rude et persistante que d’habitude. Ma mère, surtout, se montrait hargneuse. En rapprochant des images et des souvenirs – la mémoire est un moyen de connaissance –, j’ai établi que ma mère, qui avait 45 ans, avait appris depuis peu sa ménopause. La dispute tournait en boucle sur la famille de mon père. J’en avais marre et je suis montée dans la chambre me coucher sur mon lit. À un moment, j’ai entendu ma mère crier : « Ma fille ! Ma fille ! » Ou mon prénom, je ne sais plus. C’était un appel effrayant. Je suis descendue comme une folle, en hurlant : « Au secours ! » Ils n’étaient plus dans la cuisine. J’ai traversé le café, la porte de la cave – qui était au même niveau – était ouverte. Mon père tenait ma mère, par le cou ou les épaules – juste à côté du billot où était enfoncée la serpe. À vrai dire, dans mes souvenirs, que j’ai voulu occulter, je ne sais pas s’il tient la serpe à la main ou si elle était encore sur le billot. Il était hors de lui, avec une voix étrange, de fou. Ils sont retournés dans la cuisine. Mon père revenait à lui lentement ; je crois que ma mère était silencieuse. Je sanglotais sans pouvoir m’arrêter. Mon père répétait qu’il ne m’avait rien fait, à moi. Tout ce que j’ai trouvé à dire, c’est : « Tu vas me faire gagner malheur. » C’est une expression normande signifiant plonger dans un état de douleur, de dépression, à la suite d’un effroi. Sous les bombardements, des gens, disait-on, avaient gagné malheur. Et, très significativement sur le rôle de l’école dans ma vie, j’ai ajouté qu’il – ou qu’ils ? ma mémoire hésite – allai(en)t « me faire rater mon examen », celui d’entrée en sixième, que je devais passer trois jours après. Je l’ai eu, mais sans la mention « très bien » attendue.

Ce drame m’a précipitée dans la honte, c’est-à-dire une conscience de soi comme être inférieur dans un monde social où j’évoluais jusqu’alors assez facilement. J’appartenais confusément au monde dans lequel des enfants venaient chercher leur père au café, qui était aussi celui de ma famille maternelle, de mes cousines pleurant à la fenêtre parce que, à l’intérieur, c’était l’enfer, alors ma mère, venue en visite avec moi, faisait demi-tour en disant simplement « le torchon brûle ».

Une fois cette conscience acquise, on devient sensible à tout ce qui est humiliation, c’est-à-dire rabaissement de ce qui constitue votre vie – goûts, manière de parler. Dans le pensionnat privé où je poursuivais mes études, je rencontrais de plus en plus de filles issues d’un milieu privilégié, bourgeois, ignorantes même de leur pouvoir d’humiliation, pouvoir effrayant dans cette inconscience même.

Par des réflexions, des regards…

Un midi, après déjeuner, avant de retourner en classe, je m’étais lavé les mains dans une cuvette d’eau, posée dans l’évier. On n’avait pas l’eau courante, on la tirait à la pompe dans la cour et on l’économisait. Ce jour-là, je n’avais pas pris garde que l’eau de la cuvette contenait de l’eau de Javel. J’étais en quatrième. Le cours de français n’avait pas commencé et Jeanne, la fille d’un opticien du centre-ville, a crié à la cantonade : « Ça sent l’eau de Javel ! J’ai horreur de l’eau de Javel ! Qui sent l’eau de Javel ? » Souvenir d’une humiliation multiple. De découvrir que l’eau de Javel, dont on usait partout chez moi – on en mettait dans les seaux de nuit – et qui était l’odeur même du propre, suscitait le dégoût d’une condisciple de milieu aisé : c’était un stigmate de classe. Humiliation plus grande encore de n’avoir pas osé proclamer que c’était moi qui sentais la Javel (comme on disait simplement), humiliation au carré, solitaire.

« En réalité, c’est un trou dans ma poitrine »

Une autre fois, en seconde, c’est une élève de première qui me demande si Mme F., qui est leur femme de ménage, est ma tante. J’acquiesce. En réalité, c’est un trou dans ma poitrine. Pourquoi cette fille – dont le père dirige une grosse entreprise de machines agricoles – me pose-t-elle cette question puisqu’elle connaît la réponse ? Ce n’est pas que ma tante soit femme de ménage qui me gêne, mais ce qu’est devenue ma tante au fil des années. Elle qui avait été première du canton au certificat d’études, qui aurait dû aller à l’école normale – mais elle était l’aînée et ma grand-mère avait besoin d’elle pour les autres enfants derrière –, qui savait « tourner les lettres », c’est-à-dire les composer et rédiger sans fautes, est une femme alcoolique, mutique à jeun et intarissable, voire grivoise, quand elle a bu. Mais parler d’humiliation ne rend pas l’étendue et la profondeur de ce qui me traverse à ce moment-là, m’atteint comme un Scud, et qui ressemble à un foudroiement : celui de l’injustice.

Je songe en particulier à cette veille de Pentecôte où je rentre chez moi après les cours – je suis en seconde – et croise une autre de mes tantes, ouvrière dans une fabrique de moutarde. Elle s’arrête en me voyant, vacillante, pouvant à peine prononcer mon prénom, son cabas en toile cirée noire est plein de bouteilles vides. Elle « monte en ville » s’approvisionner, n’osant pas venir le faire chez mes parents. On s’embrasse. Je descends la rue, accablée. Il fait un grand soleil et c’est comme si le monde se couchait sur moi. C’est ma tante, ma famille, je suis des leurs. Pourquoi est-ce ainsi ? Je ne sais, mais, à ce moment-là, j’ai l’impression que s’échapper de ce monde ne sera pas possible, même si je suis, comme la directrice le déclare à ma mère, « la gloire du pensionnat », même avec tous les diplômes possibles.

Comme une tache indélébile ?

Pas comme une tache, ce n’est pas, du moins, l’image qui me vient. Plutôt celle d’un poids, celui de la fatalité sociale. Qui commence tôt. Mes parents n’avaient pas besoin de m’aider pour mes devoirs mais je savais que, de toute façon, ils n’auraient jamais pu le faire. Les moindres demandes de l’école étaient source de questionnements et d’inquiétude. L’école apparaît comme un lieu d’insécurité quand on entend son père ou sa mère dire : « On n’est pas capables de t’aider. » Mais on ne devrait pas donner des devoirs sans fournir à l’élève les moyens pratiques de les résoudre seul.

Vous écrivez dans Mémoire de fille que, étudiante à Rouen, vous y devenez folle de littérature. Est-ce une période où, d’une certaine manière, la littérature vous sauve la vie ?

Le désir d’écrire, d’abord, m’a sauvé la vie. À 18 ans, jusque-là plus ou moins tenue à l’écart des garçons, j’ai découvert sans la comprendre la différence entre les hommes et les femmes, subi la loi tacite que les premiers sont les maîtres du corps des filles, loi légitimée par un désir physiologique irrépressible. Il s’est ensuivi une période blanche, de pure survie, d’accumulations de mauvais choix, jusqu’à celui d’entreprendre des études de lettres et d’écrire. En octobre 1960, j’ai commencé à Rouen une licence de lettres modernes, composée alors d’une année de « propédeutique » – véritable couperet de sélection – et de certificats, dont celui de littérature française. Le programme de ce dernier était énorme, il allait du Moyen Âge à Éluard. Boursière, faisant la navette entre Yvetot et la fac, je n’avais pas eu à prendre un poste de pionne pour payer les études et j’ai tout fait, à fond, de Chrétien de Troyes au théâtre de Victor Hugo. Mais le plus important pour moi a été Flaubert et le surréalisme. Je ne sais comment la Correspondance de Flaubert m’est tombée entre les mains – expurgée sans doute –, mais j’avais l’impression de sentir comme lui. C’est une drôle de chose…

« Une promesse à moi-même n’avait pas été tenue »

Quant au surréalisme, je suis littéralement tombée dedans. D’abord par son histoire, racontée par Maurice Nadeau (Histoire du surréalisme, Seuil, 1946-1948, NDLR). Je découvrais des jeunes gens révoltés, capables d’actions inouïes contre les institutions, et dont le mode de vie faisait rêver. Le surréalisme était devenu comme ma famille. Deux ans plus tard, je choisirais comme sujet de mon diplôme d’études supérieures (l’équivalent de l’actuelle maîtrise) : « La femme et l’amour dans le surréalisme ». La plupart des ouvrages surréalistes étaient indisponibles – ils n’ont été réédités qu’après 1968, quand ce mouvement a été redécouvert –, j’ai dû aller les consulter au fonds Doucet (il s’agit de la bibliothèque de Jacques Doucet – 1853-1929 –, couturier et mécène qui s’était notamment adressé à Breton et Aragon pour la composer, dans les années 1920, NDLR). Il me semble qu’à ce moment-là, je ne me souciais pas de ma condition sociale, du moins il ne me venait pas le désir d’écrire là-dessus, même si je détestais certaines étudiantes bourgeoises – il y en avait un paquet à la fac de lettres, attendant le mariage.

Sur quoi vouliez-vous écrire ?

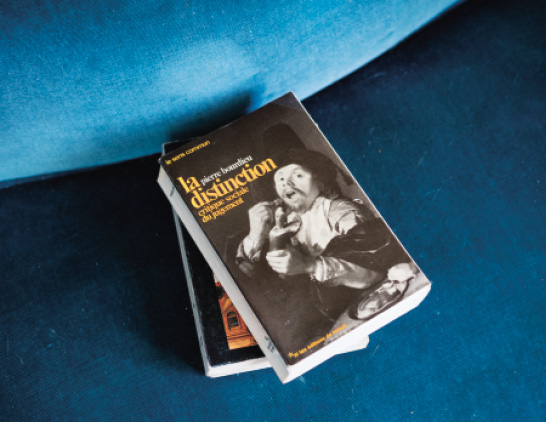

Encore aujourd’hui, il m’est difficile de déterminer ce que j’ai voulu faire dans le premier roman que j’ai envoyé au Seuil et qui a été refusé. Sinon, comme en témoigne la structure, mettre sur le même plan des images du souvenir, de l’imaginaire de l’avenir, du rêve nocturne et la sensation du présent. Quelque chose de très ambitieux et qui n’était, peut-être, en fin de compte, que du sous-sous-Virginia Woolf, que j’admirais, en même temps qu’un texte expérimental inspiré par la vogue du Nouveau Roman, que j’avais découvert avec enthousiasme. Il me faudra changer de classe sociale par un mariage petit-bourgeois, vivre la mort de mon père, enseigner à des classes d’élèves en section commerciale qui ressemblaient à ce que j’avais été, pour découvrir sur quoi je voulais, devais, écrire absolument. Tout un chemin qui croise Mai 68 et Les Héritiers de Bourdieu.

La pensée de Pierre Bourdieu a tôt nourri les réflexions d’Annie Ernaux. Ici, La Distinction : critique sociale du jugement, paru en 1979. photo Nicolas Guiraud

Vous passez quasiment une décennie sans écrire…

De l’été 1963 à l’automne 1972, presque une décennie entièrement sous le signe de la spécificité de la condition des femmes, de ce qui caractérise le fait d’être une femme, et que je vivais comme la normalité d’une injustice. D’abord un avortement clandestin, une nouvelle grossesse, le mariage rapide. Des études à finir en même temps que les soins au bébé, sans aide extérieure, avec peu d’argent. Je n’ai jamais perdu de vue l’enseignement de Beauvoir – et de ma mère – que l’indépendance financière est la première condition de la liberté. Avoir un métier, donc. Je ne pouvais en envisager d’autre que celui de prof, dont j’avais pensé à 20 ans qu’il me permettrait d’écrire. Illusion ! J’ai réussi le Capes, ai été nommée dans une ville à 40 kilomètres de chez moi, ai eu un deuxième enfant, et, une fois rapprochée de mon lieu de résidence, j’ai préparé l’agrégation par correspondance, parce que c’était un désir que j’avais eu en entrant à l’université et qui était demeuré irréalisé. Une façon aussi de m’évader de ce qu’on appelle aujourd’hui la « charge mentale » des femmes. Mais je ne perdais pas le désir d’écrire. Au fond, même quand je faisais la cuisine, avec mes deux mômes qui se chamaillaient à côté, il était toujours là. Chaque été, il revenait pendant les vacances. (Nous partions très peu, mon mari ayant peu de congés). Une promesse à moi-même n’avait pas été tenue.

Vous sentiez que c’était ça qui vous sauverait ? Je ne sais pas de quoi…

Moi non plus, je ne savais pas de quoi. Mais, bizarrement – puisque je ne sais pas de quoi –, j’ai tendance aujourd’hui à penser que oui. C’est une illusion positive !

En 1967 survient un grand choc, le décès de votre père.

En juin 1967. J’ai passé les épreuves pratiques du Capes en avril et je n’ai pas encore de poste, je suis, selon la formule, « à la disposition du rectorat ». C’est pourquoi je décide d’aller voir mes parents avec mon petit garçon, qu’ils n’ont pas vu depuis deux ans, à la fin du mois. Nous arrivons en fin de journée à Yvetot. La soirée se déroule comme je l’ai décrite dans La Place, paisible et heureuse. Vers 6 heures du matin, je suis réveillée par les cris de douleur de mon père. Il est mort au bout de trois jours, d’un infarctus vraisemblablement. Avec la distance, il m’apparaît étonnant que le médecin, qui avait proposé de le faire transporter à l’Hôtel-Dieu de Rouen, n’ait pas insisté devant le refus de ma mère, qui disait que mon père ne voulait plus jamais retourner dans les hôpitaux (il avait subi une lourde opération de l’estomac neuf ans plus tôt). Mais aussi que, moi non plus, je n’aie pas insisté. Il est vrai que les proches refusent souvent, jusqu’au dernier moment, de voir la gravité de l’état du malade. Il y avait ceci, je crois : ne pas me sentir autorisée à intervenir dans le couple de mes parents, eux qui disaient toujours vouloir « mourir dans [leur] lit ».

Cette perte est un bouleversement qui dépasse le chagrin, elle se concentre aujourd’hui dans une image. En rangeant les vêtements de mon père après son décès, je découvre dans son portefeuille une photo que je ne me rappelais pas avoir vue. Elle montre des ouvriers sur un chantier au bord de la Seine. Parmi eux, je reconnais mon père. La photo doit dater des années 1930, avant qu’il soit embauché aux raffineries de Port-Jérôme. Tous portent la casquette caractéristique de ces années du Front populaire. Avec cette photo, il y a une coupure du journal Paris-Normandie : la liste des reçues au concours d’entrée à l’école normale d’institutrices, en quatrième année, celle dite des « bachelières ». Je suis la deuxième sur vingt. « Ce sont ses petits secrets », commente ma mère. Le secret d’une vie, d’une mémoire, d’une ambition. Et peu importait que je sois partie de l’école normale au bout de quatre mois, que je sois allée à l’université et devenue professeure. Seule l’école normale d’instituteurs, la voie royale d’élévation dans la société pour les enfants pauvres, avait de la réalité pour lui, qui avait été retiré de la classe du certificat à 12 ans pour travailler dans une ferme. Je me souvenais de son exultation en me conduisant dans sa 4CV à l’école normale avec mon trousseau de pensionnaire, de son désarroi en apprenant que j’en partais pour être fille au pair en Angleterre – décision que ma mère, elle, avait applaudie.

« Dire le monde dont je suis issue et dont l’école m’a séparée »

Avec la perte de mon père, je découvre dans l’incrédulité, la solitude aussi, que je suis passée dans un autre monde, que j’ai perdu le lien le plus fort que j’avais avec ce monde. Dans mon journal, en rentrant à Annecy, je noterai que je viens de connaître « la plus grande séparation de ma vie ». Je veux écrire sur tout cela, qui s’est ouvert comme un gouffre devant moi, sans y parvenir. La rentrée arrive, je suis nommée à Bonneville, à 40 kilomètres d’Annecy. À partir de ce moment, même si je n’écris pas pendant presque cinq ans, pas avant le printemps 1972, je sais plus ou moins confusément sur quoi je vais écrire, sans encore donner à cela un nom ni un contenu. C’est un projet qui grandit insensiblement, par à-coups aussi, ressurgissant dans une classe d’élèves, devant des marques de condescendance ou de mépris culturel : dire le monde dont je suis issue et dont l’école m’a séparée.

Qu’avez-vous eu envie de garder et de faire revivre par votre œuvre d’écrivaine ?

J’aurais envie de répondre : « Tout ! » Sauf qu’il n’y a pas de totalité définie derrière moi. Pas un stock dans lequel il suffirait de puiser. Écrire c’est une activité du présent d’abord, qui essaie de sauver le passé, mais pas seulement, qui est aussi tournée vers l’avenir. Écrire, c’est en somme donner de l’avenir au passé. Quand je commence un livre, j’ai seulement une direction, un schéma flou, mais comment il se remplira, je ne sais pas.

Si vous deviez ajouter un ou deux chapitres à ce livre saisissant, Les Années, que retiendriez-vous ?

Les attentats de 2015 et 2016, le cafouillage invraisemblable de l’élection présidentielle de 2017 à la faveur duquel est élu un Bonaparte favori des puissances d’argent. Mais surtout l’installation profonde et l’amplification de ce qui était déjà là en 2007, date à laquelle s’arrête mon livre. C’est-à-dire le délaissement des banlieues, la peur des étrangers, le rejet des musulmans, la banalisation d’un discours xénophobe et le refus d’accueillir les migrants. Et tout cela va peu ou prou ensemble. Avec, aussi, le consentement à une réduction des libertés. J’évoquerais encore ce qui a modifié notre perception du monde, de la famille, notre rapport aux autres, au temps. En vrac : le mariage pour tous, la PMA, les réseaux sociaux, les sites de rencontre, le smartphone.

Qu’est-ce qui vous révolte dans la France d’aujourd’hui ?

Ce gouvernement, clairement favorable aux couches les plus aisées. Emmanuel Macron est un président de droite libérale et il ne s’assume pas comme tel. Avec Giscard jadis, Sarkozy naguère, on était fixé. Il y a, par exemple, ce discours cauteleux sur les réfugiés, prétendument accueillis alors que tout est fait pour les rejeter et qu’ils vivent dans la rue pour la majorité, dans l’attente interminable du règlement de leur situation. L’urgence écologique, elle, n’est pas sérieusement prise en compte, c’est clair. Les grands groupes industriels et les lobbies continuent de faire la loi.

Nous sommes chez vous à Cergy. Pourquoi vivez-vous ici depuis 1975 ?

Il y avait alors cinq « villes nouvelles » en construction autour de Paris. Celle où l’on s’installe avec mon mari, c’est Cergy-Pontoise. En 1975, c’est un énorme chantier d’où émergent, isolés, la préfecture, le centre commercial des Trois-Fontaines, quelques quartiers d’habitation avec des écoles. Ni gare ni lycée. J’ai vu cette chose prodigieuse : une ville surgir de terre et se peupler. On y arrivait de partout. Cergy a été d’emblée une ville multiculturelle et la diversité constitue aujourd’hui son identité. C’est le rêve réalisé d’une « ville à la campagne » – l’architecture est intégrée à la nature –, mais aussi le modèle souhaitable de la société future, intégrant sans heurts une multiplicité d’origines, ce dont les étudiants qu’on voit sortir de l’université et traverser la voie vers le RER donnent l’image tranquille. Tout comme les filles, les unes avec un hijab et les autres non, qui se baladent ensemble au centre commercial.

Vous avez souvent évoqué la condition des femmes voilées…

Pour défendre leur liberté de s’habiller comme elles le veulent. Le voile est un signe religieux mais surtout la revendication d’une identité, une affirmation de soi, ce qui correspond à un désir qui traverse toute la société, par exemple avec la pratique du tatouage, mais qu’on leur refuse, à elles. Je suis choquée, révoltée par un certain féminisme pour lequel la liberté de choix des femmes s’arrête aux musulmanes. S’en prendre au voile, c’est le dernier moyen, « légitime », de discriminer les immigrés, de les rejeter comme indignes d’être français : « Vous voyez bien qu’ils ne veulent pas s’intégrer ! » C’est le signe consensuel qui masque une haine et fait se retrouver sur la même ligne offensive des gens de bord aussi opposés que Marine Le Pen et Élisabeth Badinter.

On a produit un consensus contre le port du voile ?

Depuis trente ans, il est en marche et il a prospéré en même temps que les idées d’extrême droite, sous le couvert d’une laïcité devenue non plus la garante de la liberté de culte mais une arme contre les musulmans.

L’écriture a-t-elle été pour vous l’ouverture des possibles ?

Je ne me suis jamais dit que je ne pourrais pas écrire parce que j’étais une femme, ni même parce que je venais d’un milieu populaire. J’aimais la littérature, elle ne m’intimidait pas. Je crois avoir été portée par l’ambition de ma mère – importance capitale de ce que transmettent les mères –, pour elle, tout m’était possible.

« Écrire était ce que je pouvais faire de mieux »

Mais, dans la difficulté de définir ce que m’a permis l’écriture, j’avancerais : faire de ce qui a traversé ma vie une matière intelligible, partageable. Quand je lis certaines lettres reçues, je me sens justifiée de passer tant d’heures sur une page. Je me dis que je ne suis pas venue au monde pour rien. Qu’écrire était ce que je pouvais faire de mieux.

Entre l’Annie Ernaux qui écrivait « du sous-sous-Virginia Woolf » et celle qui a écrit La Place, Les Armoires vides, Ce qu’ils disent ou rien, etc., avez-vous ressenti que, pour vous, l’écriture serait de raconter les vôtres et d’où vous venez ?

Ce sont les dix ans où je n’ai pas écrit qui ont tout changé. À l’époque de mon premier texte, le plus important pour moi était la forme, la structure. Je la voulais absolument moderne. J’admirais Mrs Dalloway de Virginia Woolf. Je me souviens avoir discuté âprement sur une plage de la Costa Brava avec l’amie avec qui je voyageais en Espagne. Elle lisait Mauriac et, comme j’étais très tranchante, je lui soutenais que cette littérature-là ne rendait pas compte du réel, qu’il fallait lire Virginia Woolf. La forme primait tout.

Quand je me remets à écrire, ce n’est plus elle qui m’importe mais de me servir de mon expérience, de la réalité vécue pour mettre au jour la déchirure de classe. Ce que je ne prévois pas, c’est que ce sera ma matière principale. Et que je vais être de nouveau hantée par la recherche de la forme, des formes possibles, pour dire le réel. Disons que je ne peux pas écrire sans penser à quelque chose qui, malgré tout, est la littérature. Vous voyez ce que je veux dire ?

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO

Illustration SERGE BLOCH

« Écrire, c’est donner de l’avenir au passé »

Annie Ernaux

Son enfance en Normandie, la vie dans le café-épicerie de ses parents, son rapport à la religion... Annie Ernaux livre le terreau intime de son œuvre dans ce grand entretien paru dans Zadig.

[15 + une]

Robert Solé

Le 1 a eu vent d'un dialogue éloquent entre deux membres du jury du prix Nobel, qui a décidé de récompenser Annie Ernaux.

« Elle fait de cette matière qu’est sa vie le combustible de sa littérature »

Nicolas Mathieu

Nicolas Mathieu, auteur de Leurs enfants après eux (prix Goncourt 2018), nous livre son regard admiratif sur l’œuvre de la romancière, tout en revenant sur les leçons qu’il en a tirées.