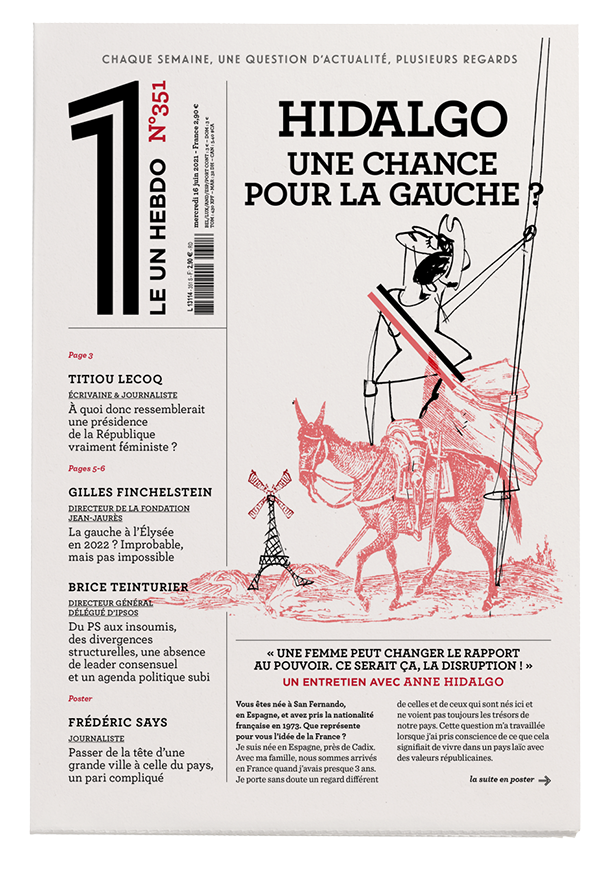

« Une femme peut changer le rapport au pouvoir. Ce serait ça, la disruption ! »

Temps de lecture : 22 minutes

Vous êtes née à San Fernando, en Espagne, et avez pris la nationalité française en 1973. Que représente pour vous l’idée de la France ?

Je suis née en Espagne, près de Cadix. Avec ma famille, nous sommes arrivés en France quand j’avais presque 3 ans. Je porte sans doute un regard différent de celles et de ceux qui sont nés ici et ne voient pas toujours les trésors de notre pays. Cette question m’a travaillée lorsque j’ai pris conscience de ce que cela signifiait de vivre dans un pays laïc avec des valeurs républicaines.

Mes amis en Espagne me disent : quelle chance d’avoir un pays où ce sont des valeurs qui font l’unité. C’est beaucoup plus fort qu’un roi, des valeurs ! Mon rapport à la France s’est aussi construit par ce regard-là. Réaliser la chance que j’avais d’être là, même si la condition d’étranger, d’immigré, en France dans les années 1960, ce n’était pas facile ! Mes parents ne parlaient pas le français, ils avaient une volonté farouche de s’intégrer. Mon père croyait beaucoup en la France. Il y avait déjà connu l’exil pendant la guerre d’Espagne et avait vécu quelque temps dans un centre de réfugiés dans le Lot-et-Garonne. À l’époque, il allait à l’école du village, à côté du camp. Pour la première fois, il s’était senti considéré comme un enfant à part entière, avec des droits à l’éducation. Pour lui, fils de républicains espagnols, la France c’était Victor Hugo et la République. Il rêvait de rester mais malheureusement, lui et les siens sont repartis. Ce fut le drame de la famille puisque mon grand-père a été arrêté en Espagne et condamné à mort – mais pas exécuté. À l’évidence une autre vie se serait ouverte à mon père s’il était resté en France. Plus tard, dans les années 1960, son choix de nous emmener en France était très mûri, alors qu’il aurait pu reprendre une boulangerie à Caracas, au Venezuela. Ma vie aurait été sans doute complètement différente ! [Rires.]

Y a-t-il des dates ou des lieux symboliques de la construction de votre rapport à la France ?

C’est à l’école que s’est construite ma relation intime à la France. À la maternelle, c’était difficile car ma sœur et moi ne parlions pas encore le français. Mais nos parents sont venus en France pour cette raison : que leurs filles puissent aller à l’école et faire des études. L’école où j’apprends une histoire, celle de la France, qui deviendra mon histoire. Lorsqu’on me parle de nos ancêtres les Gaulois, à aucun moment je n’ai l’impression que l’on me parle de quelqu’un d’autre ! C’est sans doute là que se construit mon rapport à l’histoire de France, à la langue, à la poésie et aux auteurs. Il n’a jamais été question de repartir. Mes parents nous l’ont dit tout de suite : on vivra toute notre vie ici. Les instituteurs ont senti chez nous cette soif absolue d’intégration. Ils nous ont accompagnées, ma sœur et moi, dans les choix qui ont permis notre réussite. Lorsqu’on a une double culture, on a deux langues. C’est Jorge Semprún [écrivain et ancien ministre de la Culture espagnol, disparu en 2011] qui me l’a appris : « Tu as le droit d’avoir deux langues maternelles, m’a-t-il dit un jour, et tu n’as pas à choisir entre les deux. »

La France a-t-elle une histoire plus multiculturelle que ses voisins ?

Mon école dans le quartier de Vaise, à Lyon, comptait soixante nationalités. On était tous mélangés. En revanche, j’ai le sentiment que lorsqu’on construit son identité, si on ne grandit pas dans une certaine fierté de ses origines, on n’y arrive pas. C’est pour ça que la reconnaissance du parcours de mes parents, de nos origines ouvrières, de notre histoire familiale dans ce qu’elle a eu de dramatique sous Franco, me paraît cruciale. Si toute la journée on donne le sentiment à un gamin qu’il n’est rien ou pas grand-chose, qu’il vient de nulle part, que son histoire n’intéresse personne et qu’il n’est qu’un chien dans un jeu de quilles, ce gamin finira par se sentir rejeté. Pour ma part, mon père m’a toujours beaucoup parlé de nos origines, de son histoire terrible – celle de la guerre civile espagnole. Vous grandissez avec une fierté. Mes grands-parents étaient à mes yeux des héros parce que leur histoire s’inscrivait aussi dans la grande histoire.

Dans les années 1980, ce que vous évoquez s’appelait le droit à la différence. On en est aujourd’hui assez loin dans le débat public. Comment parvenez-vous à vous situer par rapport à votre histoire et comme responsable politique ?

Un mot d’abord pour dire que l’école dont je vous parle n’existe plus. Le chômage de masse a déstructuré la société et a conduit l’école à gérer des problèmes auxquels elle n’était pas préparée. Dans les années 1980, on a raté quelque chose. Pour autant, je garde comme boussole l’idée que les valeurs républicaines doivent rester des repères extrêmement forts. Et je crois profondément que ces valeurs doivent être universelles. Je ne crois pas du tout qu’une société moderne puisse être fondée sur le relativisme culturel et que l’égalité entre les femmes et les hommes doive être évaluée différemment selon les lieux et les cultures. Le droit à la différence a permis de pointer des discriminations que personne ne voulait voir jusqu’alors. Mais quel était le véritable objectif ? Que toutes et tous soient considérés comme des enfants de la République avec les mêmes droits. Quand je me bats pour le mariage pour tous, je me bats pour que les personnes homosexuelles soient reconnues comme des enfants de la République.

Votre discours pourrait être proche de celui d’une Élisabeth Badinter aussi bien que de celui d’une Christiane Taubira. Or, elles ont aussi des différences fortes, notamment dans le rapport à l’universel. De quelles figures vous sentez-vous la plus proche ?

Beaucoup de figures féministes m’ont inspirée. Je pense en premier lieu à Simone de Beauvoir sur les questions d’égalité et de féminisme. Puis, la littérature féministe a forgé ma conscience politique. Je pense aux écrits d’Antoinette Fouque. J’ai beaucoup fréquenté la Librairie des femmes à Lyon quand j’étais étudiante. Et puis il y a eu Élisabeth Badinter, autour de L’un est l’autre, XY, ou dans le rapport au naturalisme avec Le Conflit, la femme et la mère. Je n’étais pas d’accord avec Élisabeth Badinter quand elle combattait les mesures positives de la loi sur la parité, mais je me reconnais dans son universalisme. Il ne faut pas pour autant nier l’existence de certaines formes de domination.

Par exemple ?

Je suis choquée qu’on ne s’offusque pas davantage des atteintes au corps des femmes et à leur liberté de choix. Quand on touche au corps des femmes, même simplement par le vêtement, on touche à leur liberté car on les réduit à un objet de tentation sexuelle qui devrait se cacher. C’est totalement contraire au rapport à la liberté et à l’égalité que nous devrions chercher à atteindre. Je reviens toujours à ces valeurs universelles car, pour moi, l’être humain, où qu’il soit né, quelles que soient la couleur de sa peau, sa condition sociale et son orientation sexuelle, doit avoir des droits garantis par chaque pays ou par la communauté internationale. Dans l’héritage de notre histoire, il y a cette capacité à porter nos voix, à porter ces valeurs, fruit de nos révolutions, et que nous avons eu l’audace d’ériger en valeurs universelles. Aujourd’hui, nous sommes encore le seul pays qui peut parler au monde de cette façon-là.

Avec les États-Unis ?

Nous ne portons pas tout à fait la même voix. Un jour, Federico Mayor Zaragoza, ancien secrétaire général de l’Unesco, m’en a fait prendre conscience alors que je me préparais à devenir maire de Paris. Il m’a dit : « Tu seras maire de la seule ville capable de parler au reste du monde. Il existe de grandes métropoles internationales, Londres, New York… Mais Paris est la seule ville où sont nées toutes les déclarations internationales des droits humains, y compris celle de 1948. » De fait, c’est un héritage que nous devons continuer à cultiver, non par chauvinisme ou par arrogance, mais parce que cet héritage des Lumières et du Conseil national de la Résistance est fondamental.

Jugez-vous que la France ne défend pas suffisamment cette identité universaliste ?

Il y a beaucoup de troubles, de confusion, de raccourcis et d’inculture face à un sujet aussi complexe. L’émotion a vite fait de supplanter la raison. Regardez l’histoire : elle est nécessairement orientée car écrite par nos contemporains. Prenez le récit national de la Libération de Paris et ses partis pris, dont je peux évidemment comprendre les raisons : après la guerre et la collaboration, il était nécessaire de ne pas se retrouver sous la coupe des Américains. Mais au nom du récit de la libération du peuple de Paris par lui-même, on a longtemps masqué la contribution de tous les étrangers qui ont œuvré dans la Résistance et ont pris part à la libération de la ville. En 2001 – j’étais alors première adjointe de Bertrand Delanoë –, un ancien adjoint de Jacques Chirac, Manuel Diaz, m’a confié : « Tu as la responsabilité de faire connaître la contribution des républicains espagnols à la libération de Paris. » Et c’est vrai que c’était quelque chose qui se racontait jusque-là sous le manteau. Nous avons fini par mettre en exergue cette histoire masquée, sans heurter personne, sans retirer de mérite au général de Gaulle, au général Leclerc ou au colonel Rol-Tanguy, mais en rappelant la contribution des Espagnols, des Arméniens ou d’autres étrangers venus combattre le fascisme, pour la liberté qu’ils avaient perdue en Allemagne, en Italie ou en Espagne.

Cela signifie-t-il poursuivre la déconstruction du récit national, demandée par certains et contestée par d’autres ?

Je ne parle pas de déconstruction mais d’ajouts. Il faut compléter, préciser, illustrer notre histoire sans rien en retrancher. Dans une ville comme Paris, où elle affleure à chaque coin de rue, vous ne pouvez pas être maire sans avoir un rapport sensible à l’histoire du pays et de la ville. Cette question s’est posée à moi très rapidement, et le choix que j’ai fait, c’est de compléter : compléter les noms des rues de Paris par ceux des femmes qui ont bâti cette ville, à commencer par celles de la Résistance, et aussi par ceux des hommes et des femmes venant des outre-mers, de toutes celles et tous ceux qui ont été invisibilisés. Nous vivons des moments très complexes, avec beaucoup d’angoisses et parfois même des montées de fièvre. Et dans ces moments, parler de déconstruction est très violent, car vous laissez penser que vous jetez tout à terre, sans plus savoir qui vous êtes ni d’où vous venez.

Comment caractérisez-vous les angoisses de la société française ?

Elles viennent à mes yeux des inquiétudes provoquées par la mondialisation, des interrogations sur notre place dans ce monde ouvert où tout va si vite, et sur la place de la France en Europe et dans le monde. En 1867, pendant son exil à Guernesey, Victor Hugo a écrit un petit fascicule pour l’Exposition universelle. Il y prophétise qu’un jour : « Cette nation aura pour capitale Paris et ne s’appellera point la France ; elle s’appellera l’Europe. Elle s’appellera l’Europe au XXe siècle, et, aux siècles suivants, plus transfigurée encore, elle s’appellera l’Humanité. » L’accélération du temps, la mondialisation, les conséquences du réchauffement climatique, la propagation de la violence, importent dans notre quotidien les secousses qui auparavant nous paraissaient si lointaines. Je pense évidemment aux attentats de 2015, à ceux de janvier et à ceux de novembre. J’ai réalisé combien nous étions vulnérables. Ces événements nous ont profondément changés. Dans un débat public facilement hystérisé par certains médias et par l’extrême droite, plus le chaos croît, plus l’angoisse prospère. Avec les attentats, les Parisiens, les Français ont mesuré le risque de perdre leur art de vivre et leur culture. Le Covid a en outre fait voir la mondialisation sous un autre jour. On découvre alors que nous sommes immensément interdépendants, et que c’est la relation qui tue. C’est une forme d’insouciance qui disparaît. On découvre aussi le fait qu’on ne peut pas vivre sans tous ces gens invisibles qu’on a trop longtemps déconsidérés. Dans ce moment de grande confusion, où il est très difficile d’avoir une parole qui essaie de réparer plutôt que d’attiser, je pense qu’il faut être optimiste et revenir vers les valeurs que nous portons en commun. Il n’y a pas de drame à ne pas être d’accord. Mais il faut poser les choix, les enjeux de manière apaisée, repérer les éléments du désaccord pour les dépasser et déboucher sur un consensus.

Comment lutter contre la déception démocratique qui suit chaque élection ?

Tous les cinq ans, on se met en quête de l’homme ou de la femme providentiels. Enfin, plutôt de l’homme. Je me dis qu’on est peut-être arrivé à un moment de maturité démocratique où les Français vont chercher de nouveaux chemins, même si se pose forcément aussi la question de l’incarnation. Cela suppose que les candidats sortent de la posture providentielle. C’est très français, c’est lié à notre histoire, parfois même à nos travers. Ce travers n’existe pas dans les régimes parlementaires. C’est pour moi les limites de la Ve République, on concentre l’essentiel des pouvoirs dans les mains d’un seul, sans retour vers les citoyens, les corps intermédiaires, les partenaires sociaux. On s’infantilise soi-même. Peut-on sortir de ce jeu ? Oui, si on réussit à faire émerger une parole, avant même de songer à changer les institutions. Deux forces peuvent passer le mur du son. Il y a malheureusement celles qui attisent, qui hystérisent, et laissent croire à l’émergence d’une figure qui réglerait tous les problèmes. Et celles qui parleront moins fort, d’une voix tellement différente qu’elle finira par être entendue.

Sur quels thèmes le pourront-ils ?

Il faut écouter, prendre le pouls du pays, comprendre la vie quotidienne de nos concitoyens. C’est ce que j’essaie de faire avec la plateforme « Idées en commun », qui regroupe une véritable équipe de France des maires et des élus locaux. C’est pour moi la France des solutions, de ce qui marche, de ce que créent les gens en partant des réalités. J’ai l’impression que coexistent deux mondes parallèles. L’un où ce discours sera immédiatement démoli et ridiculisé. L’autre, celui des gens qui travaillent, du quotidien, de l’entreprise, de l’engagement solidaire, de la vie de nos provinces. Et ce monde-là, croyez-moi, n’en peut plus de l’hystérie et de la violence verbale qui finit par dégénérer, y compris physiquement. C’est ce que je constate aussi dans mes déplacements partout en France. Nos concitoyens veulent vivre dignement de leur travail, en être fiers, accompagner leurs enfants dans l’éducation et l’apprentissage de la vie, être en bonne santé, prendre soin de leurs anciens et de celles et ceux qui leur sont chers. Tous aspirent à ce même rêve. J’aime cette phrase de Martin Luther King : « Il vaut mieux apprendre à vivre ensemble comme des frères que mourir ensemble comme des idiots. »

Pourquoi vous sentez-vous particulièrement concernée par la prochaine élection présidentielle ? Quel lien faites-vous entre cette échéance et vos propres aspirations ?

J’aime mon pays. Si des actes forts ne sont pas posés maintenant, on ne laissera ni à nos enfants ni à nos petits-enfants la capacité de dessiner le monde qu’ils veulent. Le paléoclimatologue Jean Jouzel dit très bien que les décisions que nous prenons aujourd’hui ne sont pas à la hauteur. Face à ce basculement climatique, les jeunes grandissent avec l’idée que notre monde serait potentiellement fini. Le rapport à la science, à l’économie, au collectif est différent chez eux. Il nous revient de l’entendre et d’agir. Agir pacifiquement, mais agir, sans mettre l’économie à l’arrêt. Et savoir entraîner les citoyens. Tous les élus le font. Le maire de la plus petite ville a construit un programme de transition écologique car il a vu les effets concrets du changement climatique dans sa commune. C’est ce qui m’a poussée à m’engager au niveau international en présidant le réseau du C40 qui regroupe les cent plus grandes métropoles mondiales luttant contre le dérèglement climatique. Et je n’oublie jamais que je viens de la gauche. La question de la lutte contre les inégalités me taraude. Les inégalités sont aujourd’hui si criantes que cela peut générer du chaos. De leur côté, les classes moyennes s’accrochent comme elles peuvent, et c’est très dur. Elles payent leur logement au prix fort, galèrent pour se soigner convenablement. Elles s’accrochent pour éduquer leurs enfants mais voient qu’ils n’ont pas accès aux bonnes filières, aux bourses et qu’ils vont donc devoir travailler pour payer leurs études. C’est très dur. Et quand les classes moyennes décrochent, la confiance dans les institutions et la démocratie décroche aussi. Elles veulent bien faire des efforts si leurs enfants s’en sortent mieux qu’elles. Quand elles comprennent que ce ne sera plus le cas, elles ne font plus les efforts et elles peuvent basculer. Une étude de l’OCDE de 2019, Sous pression : la classe moyenne en perte de vitesse, montre comment ce décrochage des classes moyennes engendre la montée des offres populistes et, en fin de compte, une fragilisation de nos démocraties. Cela m’invite à agir pour mon pays, afin de faire entendre une autre voix, de proposer une autre offre politique.

Dans un pays drogué à haute dose à l’incarnation, comment être un leader alternatif ?

La politique passe bien sûr par l’incarnation. Mais il faut revenir à la souveraineté du peuple ; qui est la condition de son émancipation. Aller cultiver l’engagement des citoyens, leur capacité à s’inscrire comme acteurs de la démocratie, et non comme de simples consommateurs d’un système perverti par les réseaux sociaux. Cela suppose une France moins centralisée, où l’on fait confiance aux corps intermédiaires, aux élus locaux… Aujourd’hui, dans la vision jupitérienne du pouvoir théorisée par le président, la décision n’est pas partagée, ni discutée, ni élaborée de façon collective, au mépris même des institutions. Voyez ce qu’est devenu le Parlement. J’ai été très étonnée qu’au sein de la majorité présidentielle des députés considèrent que le débat parlementaire serait du temps perdu et que, dans le monde du tableur Excel, on déciderait bien plus vite. Non ! Le vote de la loi, expression de la volonté générale, est là pour construire un consensus, afin que chacun se sente engagé quand elle est adoptée. L’exercice du pouvoir de ces dernières années a suscité une grande déception. D’un jeune président, on pouvait s’attendre à ce qu’il ne soit pas simplement disruptif, mais qu’il soit constructif. Cela n’a pas été le cas. Le système usé qui a produit le dégagisme qu’on connaît n’a pas été remplacé par un autre plus durable. Il faut redonner à l’Assemblée nationale, mais aussi au Sénat, le rôle qui est le leur et faire en sorte que ces institutions soient aussi plus représentatives de la diversité française et de ce qui fait la richesse de notre pays.

Faut-il en finir avec l’hyperprésidence inaugurée par Nicolas Sarkozy et prolongée par Emmanuel Macron ?

J’ai beaucoup de différences avec le président Sarkozy, mais c’est un homme qui respecte profondément le jeu politique. S’il est un adversaire redoutable, il comprend qu’il y a une gauche et une droite, une opposition et une majorité, chacune portant avec énergie des projets combattus par l’autre. Ça n’a rien à voir avec cette forme d’apolitisme plat que l’on connaît avec Emmanuel Macron. Je suis frappée de voir qu’il y a eu beaucoup de coups de menton et d’effets de manche, mais peu d’exercices où la noblesse du politique serait revenue. Poser des options, en débattre, les mettre en œuvre en entraînant les Français, je n’ai pas vu ça… Pour y parvenir, il faut s’appuyer sur les maires, sur les élus locaux. C’est ce premier niveau de démocratie qui permet d’engager les citoyens dans la vie de la cité.

Que faire alors ?

Ça commence par une vraie décentralisation. Arrêter tous ces contrôles tatillons tels qu’ils sont exercés, arrêter d’infantiliser les maires. Cela n’a pas de sens. Nos décisions peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux administratifs. Il faut faire bouger ce système. Par exemple, l’autonomie financière des collectivités locales n’existe plus. On a rogné les marges dont elles disposaient en supprimant la taxe d’habitation, sans compensation intégrale de la part de l’État. En supprimant la taxe professionnelle [en 2010], on avait déjà mis fin au lien, pourtant essentiel, entre le travail des maires pour rendre leur territoire plus attractif et les retombées économiques qu’ils peuvent en attendre. Il faut redonner cette autonomie aux collectivités locales et faire confiance à ceux qui agissent sur le terrain. Je prends souvent l’exemple de l’Occitanie, où la présidente de région Carole Delga est de loin la meilleure ministre de l’Industrie à l’échelle de son territoire, parce qu’elle le connaît et se bat au quotidien. Des industriels qui voulaient miser sur l’hydrogène sont venus la voir. Elle a trouvé le foncier nécessaire pour qu’ils s’installent. Elle a aussi créé les formations pour les jeunes des lycées, car ces secteurs avaient besoin de gens formés. Et ça marche !

Pensez-vous que le clivage droite-gauche soit encore pertinent ?

Il existe encore, ce sont des visions différentes de la société. Mais aujourd’hui, les gens ne se définissent plus ou très peu par leur appartenance politique, mais plutôt par les causes pour lesquelles ils s’engagent. Il faut l’intégrer. Je suis une femme de gauche, écologiste, féministe, humaniste. Si cela ne dit plus grand-chose aux gens, il faut toujours essayer de leur parler à partir de leur vision du monde comme de leur vie de tous les jours. Il faut toujours leur montrer quelles sont les options sur la table. C’est l’enjeu du débat démocratique, c’est l’enjeu des élections. Dans le projet que j’aimerais pouvoir porter, il y a cette idée centrale que l’écologie doit être le cap qui guide la transformation de notre économie. C’est ce que je fais à Paris. Je veux promouvoir un autre rapport à la nature, mais aussi l’égalité, sans laquelle aucune vie pacifique n’est possible, aucune cohésion, les inégalités générant la violence et l’insécurité. Il faut offrir les perspectives qu’elles méritent aux classes moyennes et aux catégories populaires. Cela passe par des décisions très concrètes en matière de santé, d’éducation, de travail, de logement, d’aménagement du territoire, de service public. Je ne crois pas que le seul fantasme de la start-up nation nous conduira au bonheur. Il faut que la volonté s’en mêle. C’est ça, la politique.

Le scénario d’une gauche battue en 2022 vous paraît dépassable ?

L’explosion du paysage politique concerne certes la gauche et la droite, mais aussi, déjà, le parti présidentiel, parfaitement inaudible. Récemment, dans une petite commune d’Ardèche, j’ai passé un long moment avec des maires et des habitants. Et à la fin, ils m’ont dit : ça faisait des années qu’on n’avait pas parlé de politique de cette façon. On avait évoqué leur vie, leurs rêves, ce qu’on pourrait faire concrètement pour l’emploi, pour l’agriculture, pour offrir des perspectives à la jeunesse. Ce sont eux qui l’ont dit. Il faut retourner parler politique, et d’une façon qui ne soit pas partisane. Il faut faire gagner le pays, pas un parti.

Huit hommes ont présidé la France sous la Ve République depuis de Gaulle. À quelle condition une femme pourrait-elle l’emporter, et qu’est-ce que cela changerait ?

Je n’aime pas trop distinguer aptitudes féminines et masculines. Ce qui distingue le parcours de la plupart des femmes politiques, c’est une expérience de vie différente. Les femmes politiques de ma génération ont trop souvent été considérées comme illégitimes. Nous devions faire nos preuves bien plus que les hommes. On nous le rappelait régulièrement. Nous n’étions pas supposées incarner l’autorité, le pouvoir, la compétence. Par définition, les femmes n’avaient pas les épaules assez solides. Dans cette conquête du pouvoir, nous avons donc bâti des stratégies différentes, développé des aptitudes pour provoquer l’adhésion par la raison. Cela entraîne chez beaucoup de femmes politiques la prise en compte de la complexité. Savoir établir des rapports de force sans fermer la porte à d’autres options. Percevoir le temps long. Cela donne aussi une capacité à écouter davantage tous ceux qui n’ont pas le droit à la parole, les « invisibles ». Croyez-moi, c’est très utile dans le monde tourmenté d’aujourd’hui. Je peux en témoigner comme maire de Paris élue et réélue. Je suis convaincue qu’une femme peut changer le rapport au pouvoir. Ce serait ça la disruption totale !

Quand Bertand Delanoë avait envisagé être candidat à la présidentielle, de mauvaises langues avaient répondu : « Paris n’est pas la France. » Comment voir dans la maire de Paris une candidate à une fonction nationale ?

Gérer la capitale de la France, cela signifie exercer un pouvoir à grande échelle dans une ville très exposée, où tout ce que vous faites peut avoir un impact national, voire au-delà. C’est tout sauf un handicap. Paris n’est pas la France, évidemment. Beaucoup de politiques que je mets en œuvre à Paris n’auraient aucun sens dans un territoire rural, je le sais bien. À Paris, l’existence d’un grand réseau de transport en commun rend pertinent de s’interroger sur la place de la voiture. Dans un département rural, il faut évidemment pouvoir se déplacer avec sa voiture pour travailler, emmener ses enfants à l’école et se soigner. Le président Chirac disait : « Je ferai pour la France ce que j’ai fait pour Paris. » J’ai bien conscience que ce slogan n’est plus d’actualité ! Mais la complexité des sujets abordés à Paris vous arme pour prendre à bras-le-corps les enjeux nationaux. Enfin, la dimension internationale est très présente dans le mandat de maire de Paris. Je connais les dirigeants de ce monde. Les sujets géopolitiques me sont familiers. Je préside l’AIMF (Association internationale des maires francophones), très mobilisée dans les pays africains, et à ce titre j’irai au Rwanda dans quelques semaines.

L’élection de Joe Biden et la politique qu’il mène depuis son élection sont-elles des leçons pour la gauche ?

J’ai toujours été très proche des démocrates américains. Pendant la période Trump, j’ai beaucoup travaillé avec les maires et gouverneurs, souvent démocrates, qui apportaient leurs propres solutions, notamment sur le climat. J’ai été très heureuse, comme beaucoup, de l’élection du président Biden et de Kamala Harris. Il était perçu comme le représentant de l’aile centriste du Parti démocrate. Or, force est de constater qu’il porte un authentique projet de gauche, tant sur le plan économique qu’environnemental. Il a été frappé par le décrochage des classes moyennes américaines qui ont pâti du populisme de Trump. De tout cela, il tire une politique très affirmée. Le choix d’une grande diversité avec Kamala Harris et plusieurs autres membres de son cabinet est un signal fort. Il est en train de réconcilier l’Amérique avec elle-même.

Quel message envoie cette élection à la gauche française ?

C’est avant tout un message pour la gauche de la gauche. On ne peut pas gagner un pays à l’extrême gauche. On le gagne en rassemblant. À Paris, je rassemble autour d’une politique très radicale sur les questions d’écologie et d’égalité, et je suis assez créative sur les questions de participation citoyenne. Il faut toujours rassembler le plus grand nombre, c’est ce que fait Joe Biden pour réparer les fractures de l’Amérique. Nous aussi, il va falloir qu’on répare nos fractures.

Qu’aimeriez-vous qu’on puisse dire ou savoir de vous qu’on ne sait pas encore ?

Je pense être assez transparente, pudique, réfractaire à toute peopolisation de la vie politique. Et pourtant, j’en ai eu des propositions ! Quand on est une femme politique, avec mon parcours, cela peut susciter des passions. Je suis une femme extrêmement déterminée, solide, et très apaisée. Ce que je fais, c’est parce que j’en ai envie. J’ai la chance de pouvoir faire des choix. Toute ma vie je me suis construite dans cette idée : agir pour ceux qui n’ont pas eu les mêmes chances que moi.

Propos recueillis par JULIEN BISSON, ÉRIC FOTTORINO & VINCENT MARTIGNY

« Une femme peut changer le rapport au pouvoir. Ce serait ça, la disruption ! »

Anne Hidalgo

Vous êtes née à San Fernando, en Espagne, et avez pris la nationalité française en 1973. Que représente pour vous l’idée de la France ?

Je suis née en Espagne, près de Cadix. Avec ma famille, nous sommes arrivés en France quand j’avais …

[Gauches]

Robert Solé

EN GÉOMÉTRIE, un quadrilatère gauche est une figure dont les quatre sommets ne sont pas situés sur le même plan. Question épineuse : qui, du Parti socialiste, du Parti communiste, de la France insoumise ou des écologistes, a le bon plan ? Il faudrait, d’abord, que l’un d’eux réu…

Quatre écueils à l’horizon de 2022

Brice Teinturier

La gauche n’a pas disparu du paysage politique des Français, et 30 % environ de nos concitoyens souhaitent élire à l’occasion de la présidentielle de 2022 l’un de ses candidats. Mais c’est trop peu pour gagner, d’autant qu’il faut être capable de l’unifier autour d’un pôle domin…