La bataille manquée du partage de l’espérance de vie

Temps de lecture : 9 minutes

Quel curieux pays, la France, qui arrive à faire de l’augmentation de l’espérance de vie une catastrophe nationale ! Comment en est-on arrivé à ce que les années de vie gagnées depuis 1981 – 9 ans pour les hommes et 6 ans pour les femmes – créent un séisme d’une telle ampleur ? Car, au fond, là est bien la question : comment financer nos retraites de plus en plus longues ? Et comment intégrer au récit de vie que nous construisons pour un temps si long, une nécessité de travailler plus ? Michel Rocard aurait certainement dit : « Gouvernons avec les sociologues plutôt qu’avec McKinsey. »

Il est vrai que la France, à contre-rythme de ses voisins, a continué à réduire la durée du travail jusqu’en 1981. La retraite à 60 ans était une vieille revendication ouvrière, quand la vie de l’ouvrier, à la Libération, durait en moyenne 65 ans – soit moins de 600 000 heures. Un rêve de retraite de cinq ans, donc. Aujourd’hui, nous vivons couramment plus de vingt ans de retraite. La France de 1981 était peu sensible à l’allongement de l’espérance de vie, et aux équilibres économiques… – pensons au « tournant de la rigueur » dès 1983 ! Mais la réduction du temps de travail « brut » a, de ce fait, continué à être un objectif populaire. Rappelons que sur notre espérance de vie moyenne, qui est actuellement de 700 000 heures, travailler 43 ans revient à travailler 69 144 heures. Soit près de 10 % de son existence, bien loin des discours à la Zola qu’ont tenus certains politiques récemment : époque où les travailleurs travaillaient 70 % de leur vie éveillée !

Notre temps « libre » est un sujet extrêmement sensible, réalité qu’un gouvernement gestionnaire n’a pas intégrée à ses courbes financières

Mais depuis 1981 jusqu’à ces derniers mois encore – d’où cette colère de fond qui vient de loin et qui ne retombe pas –, il a manqué à notre pays un débat crucial pour l’avenir de tous : des propositions syndicales et patronales tout autant que politiques sur le partage de l’augmentation de l’espérance de vie entre travail et retraite. Car, une fois la retraite à 60 ans obtenue, il aurait été logique de prévoir une clause de revoyure régulière pour répartir entre travail et retraite, comme le font les Finlandais, les années de vie gagnées au fur et à mesure de l’allongement de la vie. Peut-être en prenant comme base le ratio moyen obtenu en 1981 à la suite de la réforme – 10 % d’une vie consacrés au travail – en y ajoutant un nouvel objectif : la diminution des écarts d’espérance de vie entre ouvriers et cadres, qui est aujourd’hui de 4,3 ans. Un écart qu’on ne peut, en aucun cas, accepter comme « naturel » !

La réforme des 35 heures en 2000 est venue renforcer cette culture du temps à soi alors même que sa logique était différente : les 35 heures, idée phare de la CFDT post-68, étaient, à l’origine, un projet visant à donner plus de souplesse dans la gestion de leur emploi du temps hebdomadaire aux couples biactifs avec enfants, le salariat féminin étant passé de 50 % en 1974 à plus de 80 %. Il s’agissait de faciliter l’emploi féminin, de rendre plus aisé le partage des tâches dans les couples et de protéger la natalité. Les deux logiques derrière cette mesure étaient d’accroître la qualité de vie familiale et d’augmenter la capacité de chacun à disposer de son temps de manière plus flexible. Il aurait d’ailleurs été possible de modifier l’ordre salarial de la semaine en augmentant un peu le nombre d’années travaillées au long de la vie. Cette réforme n’a pas été imitée ailleurs, mais la question de l’emploi salarié féminin, du temps partiel, de la natalité et des carrières féminines reste ouverte.

Tout s’agrégeant, la réduction du temps de travail, vieille revendication de populations écrasées par l’exploitation, a ainsi continué de résonner positivement en France plus tard qu’ailleurs. Le temps libre n’y a pas perdu ses lettres de noblesse ; leur éclat s’est même renforcé. Indépendamment d’une réflexion sur la place du travail dans des vies qui ne cessent de s’allonger.

80 kilomètres-heure et 64 ans pour tous sont les deux faces d’une même erreur de compréhension des attentes populaires

Le tourisme a particulièrement prospéré en France pour des raisons historiques et géographiques, souvent avec des codes culturels importés d’Angleterre – le Grand Tour, la retraite. Aussi, dans ce pays qui est encore aujourd’hui le premier pays touristique au monde en nombre de visiteurs et où 60 % de la population part en vacances, on a développé un art du temps libre, un culte du beau et de la création, des vacances et du voyage. Et ce culte rassemble ce pays fortement laïcisé, ce pays qui était celui de Coubertin et du sport et où l’investissement sur la culture est massif, au moins depuis Malraux et Lang. Dans une société où le tourisme triomphe, on a bâti un art de vivre avec ses temps libres considérables – maison avec jardin majoritaire, résidence secondaire (4 millions de familles en possèdent une).

Cet art de vivre exceptionnel est justement ce qui attire chez nous, et fait de la France le pays du luxe et d’une forme d’épicurisme ; c’est un moteur de notre économie. Faut-il déplorer les millions d’emplois dans le tourisme, le Festival de Cannes, la Côte d’Azur, Paris et la Savoie, des marques mondiales comme le Club Méditerranée, Pierre et Vacances, Hermès, LVMH ou L’Oréal ? Chaque nation a son récit, son épopée. D’autres sont meilleurs que nous en monarchie, certains en machines-outils… Nous, nous sommes excellents en art de vivre, en culture et en luxe. Pas seulement, mais c’est essentiel. L’âme française, si on ose dire, se niche entre ses différents savoir-faire, dans la diversité quasi unique de nos territoires. La population s’y déplace de génération en génération vers les régions touristiques, les bords de mer et la Savoie notamment. Cet art de vie à la française a accompagné un immense travail de restauration et de mise en valeur du territoire – même s’il reste, dans la France bétonneuse des ZUP et de certaines banlieues, des lieux du laid et de la relégation.

Le projet de vie de la retraite se construit pour chacun d’année en année, au fil de la vie dite active

C’est dans ce contexte, cette culture, ce territoire-là que les cinq ans de repos de « pré-fin de vie » de 1945 sont devenus une aventure de plusieurs décennies, vécue sur le mode de « Très Grandes Vacances » – déménagement vers les régions du soleil, retour au pays, camping-cars, jardins, amours, engagements associatifs ou locaux, maraudes, culture, solidarité intrafamiliale vis-à-vis des petits-enfants et des très vieux parents. Âge démocratique et familial, pourrait-on écrire. Avec aussi parfois de l’ennui. Le projet de vie de la retraite se construit pour chacun d’année en année, au fil de la vie dite active, et souvent on choisit comme lieu de retraite la région de ses meilleurs souvenirs de vacances.

Notre temps « libre », sa quantité et sa qualité, est donc un sujet extrêmement sensible. Les mythes de 1936 et de 1981 sont à cet égard puissants. Merveilleuse nouvelle qu’un gouvernement gestionnaire n’a pas intégrée à ses courbes financières. Et ce, en pleine sortie de pandémie où nos vies sont bousculées par des peurs récentes, la fragilisation du couple et de la famille, un télétravail qui réorganise la vie de plus du quart des ménages.

Cette liberté dans le temps nous a donné une extraordinaire liberté dans l’espace en faisant passer nos kilomètres parcourus par jour, en deux générations seulement, de cinq kilomètres à plus de cinquante. Mais cette liberté des lieux, cette mobilité extrême, est le fruit et le corollaire de la liberté des temps. Le combat des Gilets jaunes, qui représentent le monde de la route, des petites villes et des lotissements, est en cela l’autre face du combat du monde du salariat pour la liberté des temps – combat particulièrement fort dans les petites cités, loin des réseaux TGV et autoroutiers, chez « les gens de peu », ceux dont traitait si bien l’anthropologue Pierre Sansot. En cela, 80 kilomètres-heure et 64 ans pour tous sont les deux faces d’une même erreur de compréhension des attentes populaires. Et il n’est pas juste d’y voir une volonté de « foncer sur les routes » ou de « se la couler douce » ! Il est question de respect des espérances populaires et de l’immense travail qui aurait dû être fait, et qui ne l’a pas été, pour nous mobiliser sur de nouveaux objectifs. Le peuple n’est pas fainéant, mais il aime bien qu’on lui raconte des histoires. N’est-ce pas le rôle du politique ?

Nous avons pris le pouvoir sur notre temps libre au nom d’une liberté que nous chérissons

On peut comprendre qu’il faille travailler plus quand la vie s’allonge. Tout en se rappelant que la retraite, elle, s’allonge parallèlement plus vite. Mais, pour cela, il faut informer, organiser des débats réguliers, concevoir des projets ciblés par métiers et groupes sociaux. Il faut nous indiquer une direction et un chemin. Un rêve pour nos enfants. Un motif. Nous avons pris le pouvoir sur notre temps libre au nom d’une liberté que nous chérissons. C’est quelque chose que l’on doit accepter. Et même si l’on considère la décision de 1981 ou les « 35 heures » comme des erreurs, il faut tenir compte du sens qu’elles dessinent et qui s’est enraciné dans notre société, et faire émerger un autre sens, nous galvaniser par un autre projet. Les additions ne donnent pas d’espérance.

Depuis l’interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans par la loi du 22 mars 1841, le temps de travail a sans cesse diminué en France. C’était le but, le moyen de l’émancipation depuis la révolution industrielle. Le temps est venu de mettre en place une autre histoire. Il y a urgence. L’idéologie du progrès a guidé le monde durant plus de cent cinquante ans, même quand elle s’est accompagnée d’erreurs, de guerres et de crimes. La Grande Pandémie marque historiquement la fin de cette épopée-là, partout sur la planète la guerre climatique est le nouveau commun du monde, partout nous avons besoin de leaders pour conduire ce combat, l’organiser, nous mobiliser. Peut-être même va-t-il falloir travailler plus pour la gagner. Nous verrons. Mais pour mener cette guerre-là, celle où la nature a pris le pouvoir sur notre histoire et où l’Humanité doit apprendre à se défendre et à changer, il faut un récit, un chemin et un capitaine. Comme on en a eu un durant la Grande Pandémie. Et, en France, au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.

Il faut écouter respirer la société

C’est au nom de cette guerre-là, au nom d’un « travailler plus » qui ait du sens aux yeux de la population, qu’il fallait proposer une grande loi sur les retraites liant espérance de vie et années de travail. On peut encore le faire. Mais dans la liberté de choix pour chacun et pas avec un âge butoir d’un autre temps. Et pour cela, il faut écouter respirer la société. Et en particulier les 63 % de bébés nés hors mariage en 2022 en France… et les 37 % d’étudiantes qui disent qu’elles ne veulent pas faire d’enfant dans un monde si incertain. Ces deux chiffres disent clairement notre société du libre choix, mais également le besoin de confiance dans notre capacité de surmonter le nouvel enjeu du monde : sa survie. Dans le débat que nous venons de vivre sur l’âge de la retraite, le peuple n’a vu que de la comptabilité et non un juste calcul ou une réforme qui ait du sens. À raison.

« Un élan de dignité »

Laurent Berger

Le meneur de la CFDT Laurent Berger, qui quittera ses fonctions le 21 juin, revient sur la bataille syndicale contre la réforme des retraites, loin d’être achevée selon lui. Tout en déplorant la profonde méconnaissance du monde du travail et la vision étroite de l’entreprise dont fait preuve l’ex…

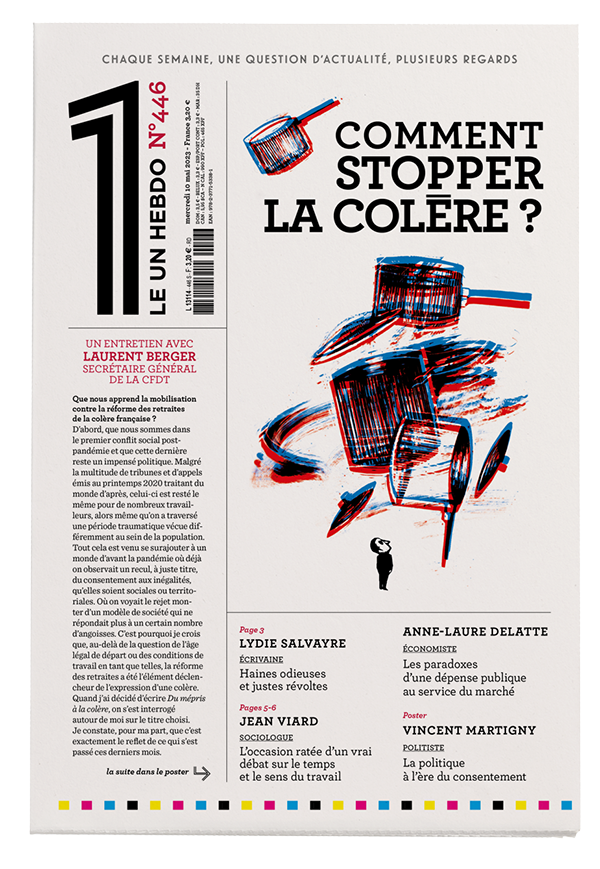

[Grr !!]

Robert Solé

La colère, nous dit le Larousse, est « un état affectif violent et passager résultant du sentiment d’avoir été agressé ou offensé ». Mais celle qui nous occupe n’a pas l’air de passer.

Réorienter la dépense publique

Anne-Laure Delatte

L'économiste Anne-Laure Delatte affirme que le montant des aides aux entreprises, versées par l’état sans guère de contreparties, a largement augmenté depuis une quarantaine d’années, quand les dépenses publiques pour un secteur aussi essentiel que l’éducation ont, elles, stagné.