« On va y arriver ! »

Temps de lecture : 20 minutes

« Tout le monde ne pense déjà plus qu’à licencier », me confie tristement un ami écrivain et avocat d’une précieuse humanité, Thierry Illouz, en ce 22 mai où je m’attelle à mon texte. Onze jours déjà que nous sommes sortis de cette période d’hibernation qu’a été le confinement. Nous voilà à nouveau face au monde extérieur, rescapés un peu ramollis, déresponsabilisés, commençant à mesurer l’étendue des dégâts.

Difficile encore de s’en faire une image très nette. Les librairies, les boutiques, les fleuristes sont debout. Même les salons de coiffure où j’étais dès dix heures le 11 mai, touchée que Maryse m’ait appelée, et heureuse de la retrouver, tout comme moi, la frange en bataille au-dessus de son masque bleu. Nous avons appris à ne plus voir que des moitiés de visages, à sourire avec les yeux (à nous regarder mieux à ce que je constate), et à faire un pas de deux pour garder la distance sanitaire. L’affection n’en est pas moins grande, ni la complicité, renforcée même par le constat que nous avons vécu un peu les mêmes histoires : une collègue clouée au lit avec des maux de tête à devenir dingue, un voisin pas si vieux, emporté alors qu’il semblait aller mieux, un corps resté dix jours dans un frigo à Rungis, l’enterrement à trois personnes qui n’ont même pas pu s’embrasser.

À entendre ce qu’ils disent avoir enduré, la crainte demeure que certains cafés, restos, cinémas puissent ne pas se relever. Cela paraît impensable, mais c’est pourtant possible puisque tout s’est déjà vu. Me restent à l’esprit ces images, tellement décalées dans le riche État de New York, du centre d’Hudson après la crise des subprimes : des rues entières de vitrines empoussiérées avec quelques babioles oubliées au moment de mettre la clé sous la porte.

Les montants du manque à gagner accumulés dans la quasi-totalité des secteurs de l’économie sont invraisemblables. On s’habitue à penser en milliards, perdus ou injectés (mille milliards mis au pot commun par Bruxelles) pour que l’édifice continue à tenir.

Combien cela va-t-il faire de nouveaux chômeurs ? Et surtout combien de travailleurs précaires, d’intérimaires, d’ubérisés, de ceux qui bossent au noir ou traficotent, faute de choix, de statut, de domiciliation, faute de savoir lire… et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans le minimum du minimum qui puisse préserver de la très grande précarité, celle dont on ne ressort pas ou jamais indemne ? Combien de nouveaux SDF, qui s’ajouteront à ceux d’avant, ceux qu’on a vus errer dans un Paris éclatant de soleil et de chants d’oiseaux, sans presque plus une âme pour filer deux euros, sans accueil de jour où prendre un café et récupérer des baskets plus ou moins neuves, sans ces bistrots signalés par l’autocollant du « Carillon » où recharger son portable, déféquer un peu confortablement et boire une bière « suspendue » ? Certains, beaucoup même, ont été hébergés et le seront tant que l’état d’urgence perdurera. Les plus mal lotis de cette pandémie, m’apprend Franck Ozouf, chargé de projet Migration et accès aux droits au Secours catholique, ce sont les mineurs non accompagnés : ces jeunes arrivés d’Afrique ou d’Asie en passant par Dieu sait quels périls, trafics et sévices dans l’espoir d’aller à l’école ou de trouver du boulot. « Ils ont été les derniers mis à l’abri et les premiers déconfinés. » Car personne n’en veut, ni les départements en charge de l’aide à l’enfance, dont ces adolescents relèvent pourtant, ni l’État responsable des migrants qu’ils redeviendront aux yeux de l’administration s’ils sont déclarés majeurs. La loi exige qu’on les protège le temps que l’évaluation de leur âge soit faite (et bien souvent très mal faite !). En fin de compte, la plupart ont obtenu un toit, souvent sous la pression des tribunaux administratifs qu’il a fallu saisir, précise Franck Ozouf. « Mais dès le 11 mai, ils étaient remis à la rue, alors que l’urgence sanitaire comme la trêve hivernale sont prolongées jusqu’en juillet ! »

Tout ça donne l’impression d’un chemin de dominos s’effondrant imperturbablement et au bout duquel chacun se retrouvera déclassé d’un rang sur l’échelle sociale. Cela laisse inquiet, mais bien plus encore incrédule. Notre monde était-il fragile au point que deux petits mois d’apnée forcée suffisent à le faire s’affaisser ? Incrédule et épaté aussi, quand on y songe, que ce soit l’économie qu’on ait choisi de sacrifier, et pour éviter pas tant une hécatombe que d’inconcevables scènes de débâcle : des morts qui déborderaient des morgues ou empuantiraient les immeubles, des malades à plusieurs par lit ou qu’on intuberait sans anesthésie… Au moins avons-nous été capables de ça : de nous épargner collectivement des horreurs que notre génération et notre Occident ne sont pas préparés à voir ailleurs qu’à la télévision. C’est d’ailleurs bien pour ne plus jamais revivre ça qu’est née après-guerre l’idée magnifique d’une protection solidaire où chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Mais jusqu’où serons-nous prêts à aller pour que ce système perdure ? Continuerons-nous surtout à nous sentir suffisamment concernés ?

Le système avait suppléé peu à peu les solidarités familiales. C’est une des découvertes de ce confinement : lorsque les familles doivent s’enfermer chez elles, les aînés n’y sont pas. Et ils manquent, cruellement même, ces grands-parents reclus en Ephad ou en province. Que d’initiatives pour envoyer des dessins, fournir des tablettes pour les appels Skype, sans parler de ces petites voix flûtées laissant sur le répondeur d’Inter des messages d’une sincérité désarmante à une mamie aimée et absente. Au moins ne sommes-nous pas aussi déshumanisés que nous l’avait laissé penser le sordide épisode des vieillards morts déshydratés dans les soupentes parisiennes dont personne n’avait réclamé les corps, lors de la canicule de 2003. La famille semble être la grande gagnante de toute cette histoire. Elle qui avait beaucoup délégué – l’aide aux devoirs, les repas de midi, les soins aux vieux parents… – a repris son rôle. Après avoir frôlé le danger, et maintenant que se profile chômage ou faillite, elle pourrait se replier durablement sur elle-même, glisser tout doucement vers la préférence nationale. Bien plus que la contagion qui semble pour l’instant les épargner, c’est ce risque de fermeture que me disent redouter mes amis en Afrique. « À ce moment-là, c’est vous qui aurez peur qu’on vous ramène le virus », plaisante Paulin Assem, éditeur au Togo, que j’espère revoir au Salon du livre de Genève en octobre.

Il y a certes eu cette pétition lancée sur Avaaz en plein confinement par un ancien parlementaire réclamant la régularisation de tous les sans-papiers. C’est une de mes voisines de la colocation solidaire où je suis retournée habiter le 16 mars (le CHS de Valgiros), qui me l’a montrée. Elle ne sait pas lire, mais a parfaitement compris de quoi il retourne, elle qui, sous son apparente indolence, est tout entière tendue vers une seule obsession : avoir des papiers et pouvoir travailler. Elle en est habitée au point de ne plus être capable d’aucun apprentissage, alors qu’elle avait appris facilement le français à l’époque où tout pouvait encore être rêvé dans l’attente de la décision de l’OFPRA. Presque chaque soir, je la retrouve allongée dans un des canapés de la salle commune, les yeux rivés à l’écran de son portable où s’affiche le nombre de signataires, en lente progression et approchant même l’objectif fixé de 100 000. Elle est persuadée qu’une fois ce cap atteint, Macron obtempérera. L’espoir qu’elle y met me fait mal pour elle. Macron ne régularisera pas massivement parce que cela compromettrait sa réélection, me suis-je entendue lui répondre. C’est déjà bien qu’il se soit trouvé plus de 130 000 pétitionnaires à ce jour, mais que représentent-ils ? J’explique aussi que la période actuelle va coûter très cher, et que les gens ne seront pas prêts à faire quoi que ce soit pour les immigrés. Mais Macron, c’est lui qui fabrique l’argent, me dit-elle avec le geste de palper des billets. Son si gracieux visage s’est fermé, elle ne me croit pas.

« Wir schaffen das ! » (« On va y arriver ! »), avait proclamé Angela Merkel en 2015, au moment d’ouvrir les frontières à des centaines de milliers de réfugiés. Un bon sens de mère de famille sachant bien que quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq. Mais pour combien y en aura-t-il ? « On peut héberger deux personnes sur un matelas au pied de son lit, mais pas dix ! » disait une habitante de Mayotte à propos de l’afflux de réfugiés venus des Comores voisines. Voilà enfin bien posée, avais-je alors pensé, la mesure objective du maximum qu’on puisse faire. Et il s’en trouve pour le faire. Je pense notamment à Thérèse aperçue dans Le Bon Grain de l’ivraie, le si beau documentaire de Manuela Frésil sur des enfants kosovars en Haute-Savoie. Des gosses tendres, malicieux, parlant parfaitement français depuis le temps que le Samu social, faisant ce qu’il peut, ballotte leurs familles de foyer en foyer. La réalisatrice les laisse venir jusqu’à sa caméra posée à distance respectueuse d’une galère qu’on ne soupçonne pas sur les rives du lac d’Annecy survolé par des parapentes. Ils ont moins de dix ans, déjeunent dans les parcs, font leurs devoirs à plat ventre sur un trottoir sous l’œil exigeant d’une maman. Il y a cette petite dans un manteau de peluche rose, avec capuche à oreilles, sur lequel tombe une fine pluie de septembre, un joli visage blond, chiffonné d’avoir dormi, en fait pas vraiment, avec ses parents et son frère sous un petit toit en haut d’un toboggan. Et cette autre, qui s’est disputée avec ses frères, et pleure de rage de ne plus loger chez Thérèse « parce que là au moins, on n’a pas à sortir dans la nuit pour faire pipi ». Thérèse, une très très vieille dame dont les rares cheveux blancs sont relevés en chignon et qui fait la vaisselle à l’ancienne dans un baquet posé sur l’évier en grès. Dans le salon juste à côté, toute une famille est installée pour la nuit. Ils sont quatre dans la salle à manger et il y en a encore un qui doit venir dormir à la cuisine, mais qui n’arrive pas, précise Thérèse en entrouvrant sa porte palière avant d’aller se coucher. C’est tout ce que dira cette femme et ce qu’on saura d’elle. Pas une militante, juste quelqu’un qui fait ce qu’il faut. À la guerre comme à la guerre, où elle a dû en voir et en vivre pour savoir ce que nous avons désappris : qu’on ne laisse pas des enfants dormir à la rue. Et nous l’avons désappris parce que cela ne nous arrivera jamais. Il y a assez de filets de sécurité entre nous et la rue. Ils ne fonctionnent plus aussi bien, mais ils sont toujours là. C’est le miracle et la limite de ce système qui protège, mais aussi insensibilise et nourrit des rancunes, à l’égard des « fraudeurs » dont il n’est jamais inutile de rappeler qu’ils sont moins nombreux que ceux qui ne font pas valoir leurs droits.

Un système qui coûte cher, dédouane les grands groupes de faire fabriquer ailleurs, dans des proportions qui se sont révélées totalement aberrantes, et pousse à l’évasion. Pas que les très riches, me racontait un avocat genevois rencontré le soir de l’élection de Hollande. L’homme disait offrir un service clé en main : villa, négociations fiscales, permis de séjour. Il aurait sans doute dû me paraître détestable et ses clients avec, mais ce qu’il me révélait avait quelque chose de touchant. Ce sont des commerçants, des petits entrepreneurs, qui ont bossé pour monter leur affaire et veulent la léguer à leurs enfants sans que l’État ne les assomme au passage. Touchant et fou tout de même que pour ces couples vieillissants, l’économie à très long terme vaille la peine de se déraciner, de s’éloigner des amis et de la famille, pour au moins six mois et un jour par an comme y veillera scrupuleusement l’administration suisse. C’est une forme comme une autre de solidarité familiale, plutôt généreuse à vrai dire.

« Combien pourriez-vous donner par mois sans que ça ne vous prive ? » me demandait avec insistance un jeune homme faisant la retape pour une ONG, boulevard du Montparnasse. Question agaçante qui rendrait presque agressif. Et pourtant, que chacun se la pose en toute conscience et la pauvreté serait peut-être rayée de ce monde ! En attendant, beaucoup, parmi les plus pauvres justement, n’ont pas vraiment le choix, ni de donner ni de se priver. J’ai découvert à quel point tout récemment, en écoutant un des colocataires de Valgiros qui dirige un foyer en banlieue parisienne. Celui-ci compte officiellement 500 lits, mais sans doute sont-ils plus nombreux, ajoute-t-il avec une moue de timide bonté. Des hommes âgés pour la plupart, arrivés du Mali dans les années soixante-dix et jamais repartis, vivant toujours à plusieurs par chambre, cumulant parfois les boulots, et envoyant quasiment tous leurs revenus au pays. Il y en a qui font vivre un village entier, me précise encore mon ami. En cette période où se multiplient les procès contre un gouvernement qui n’en fait pas assez, ou pas dans les temps, et en parallèle les entourloupes de patrons déclarant au chômage partiel des employés travaillant à plein temps, l’histoire laisse songeur. Elle n’a rien d’exceptionnel pourtant. Toutes les diasporas des pays sans État, ou gouvernés par des dirigeants voyous ou tortionnaires, viennent en aide aux leurs. Au moment du soulèvement au Soudan, Alameldin, qui vit alors sous mon toit, me raconte que pour soutenir la révolution, consigne a été passée de donner selon sa situation : mille pour ceux qui travaillent, cent pour les autres. Deux cent mille euros auraient été collectés en solidarité avec ces hommes, ces femmes, ces vieillards, ces enfants qu’Alameldin me montre sur une vidéo stupéfiante, immobiles face à l’armée qui fait feu.

Notre contribution via les charges, les taxes et l’impôt n’est pas tellement moindre, mais difficile de consentir à un effort obligatoire. Ça passe mieux quand il est possible de réorienter l’impôt par des dons aux associations ou l’épargne solidaire. Le benchmark d’Iraiser, éditeur de logiciels dédiés aux organismes à but non lucratif, montre que la collecte en ligne en mars 2020 a augmenté de 393 % par rapport à celle de mars 2019. Les Français sont généreux, et engagés. Comme bénévoles dans de grandes associations, ou auprès des mairies pour confectionner des masques. Cela représentait près d’une personne sur quatre en 2019 selon France Bénévolat, et sans doute bien davantage ces derniers mois. Engagés et créatifs. « Laissez-nous faire, on a déjà commencé ! », ce slogan des Bleu Blanc Zèbre d’Alexandre Jardin, ces « faizeux » comme il les appelle aussi, traduit bien l’état d’esprit de ces associations qui se créent pour inventer des solutions là où il n’y en a pas. Cet engagement de la société civile a fait des prodiges pendant le confinement pour organiser des ravitaillements, des portages de paniers repas, fournir des serviettes hygiéniques, des couches pour les mamans en galère, pour dégotter des lits chez l’habitant, dans des hôtels, des centres de vacances, chez les sœurs du Sacré-Cœur qui ont recueilli une quinzaine de femmes, ou encore pour réinventer des lieux aussi peu conformes aux impératifs du confinement que les centres d’hébergement. Cette période a généré de l’angoisse, mais aussi une effervescence assez jubilatoire et des situations cocasses. La réquisition de tout ce qu’on a pu trouver comme pieds de lavabo et vieux vélos d’appartement afin de tenir ouvertes les portes coupe-feu et diminuer le nombre de poignées à toucher pour sortir. Ce tout jeune homme venu en trottinette électrique de l’antenne des Captifs à Sainte-Geneviève, en quête de gel pour les bénévoles des maraudes. « Désolé, c’est tout ce que j’ai trouvé », me dit-il en me tendant une bouteille de vodka à remplir. Irrésistible aussi la consigne laissée par Véronique, la directrice, avant de me remettre les clés de la caisse : ne pas lésiner sur les stocks de bières ni de Marlboro. Quel pire ennemi en effet, en temps de confinement, que la crise de manque ? C’est ce constat qui nous amène, mon si doux et raisonnable voisin d’étage et moi, alors que nous sirotons une menthe-réglisse après le Bureau des légendes, à nous demander s’il ne faudrait pas faire également provision de shit. La fraternité n’est pas allée jusque-là. Cela se serait trouvé pourtant, le 06 d’un petit dealer à moins d’un kilomètre.

Très inventive, la société civile est surtout plus libre de s’affranchir des obligations d’appels d’offres et autres normes qui entravent l’action institutionnelle. Ça ne résout pas tout. On a vu des morts, des histoires terribles, celle de ce corps resté 24 heures dans une chambre de six, la police se refusant à intervenir. Mais il y a eu de vrais miracles. Pas un malade à ce jour dans notre CHS de Valgiros où l’obligation de rester à l’intérieur, imposée par un gouvernement qui ne s’était pas trop soucié de les savoir dehors pendant des années, a eu un peu de mal à passer. Les plus croyants y ont vu la protection personnelle de la Vierge. En fait, ce serait surtout la nicotine qui protège, et aussi les psychotropes (une étude est en cours à la Pitié-Salpêtrière). Ouf, on est bons ! a-t-on dû se rassurer dans beaucoup de structures d’accueil.

Parmi mes colocataires, il y a de jeunes travailleurs, des étudiants des grandes écoles, dont je devine que certains viennent de très bonnes familles. Ils auraient pu retourner s’y confiner, et probablement dans de confortables maisons de campagne. Mais tous ont choisi de rester ici, télétravaillant dans les mêmes petites piaules et prenant les mêmes risques qu’une vingtaine de rescapés de galères diverses à qui la vie n’a pas laissé d’autres choix que de se trouver là. Ces jeunes sont restés (et je suis revenue) parce que nous avons le sentiment de faire famille. C’est le charme de cette forme d’engagement. Il n’est plus question de bénévolat, d’accompagnement social… toutes choses utiles et précieuses bien sûr, mais qui, aussi bienveillant qu’on soit, maintiennent une distance entre l’autre et soi, celui qui reçoit et celui qui donne. Il en restera toujours une, de distance, ou de différence – nous n’avons pas vécu ni ne vivons les mêmes choses. Elle nous saute à la figure certains soirs, quand l’alcool aidant, les possibilités de racisme ou de violence se font jour. Mais à vivre sous le même toit, à partager cuisine et salle de bains, on crée des attaches, peut-être bien à vie, et réciproques. Elles font qu’on sera toujours là s’il faut récupérer dans sa cave les affaires d’Alexie qui a déconné à nouveau et s’est fait virer d’un hébergement, comme on peut compter sur elle pour nous faire marrer quand ça ne va pas fort. Elles nous portent à espérer, de tout cœur, que les plus mal en point, dont les cancers ne guérissent pas, pourront rester jusqu’à la fin dans leur chambre, juste à côté, où on pourra se relayer.

S’engager à habiter avec ou à héberger sous son toit, permet aussi d’apprivoiser un monde devenu angoissant, culpabilisant. Je sais désormais, et c’est un réconfort, que parmi ces hommes qu’on voit inertes dans le métro, momies enroulées dans un duvet, ou ivres dehors, sous un carton ramolli par la neige, et dont on détourne les yeux tant cette misère agresse, il y a des cuisiniers hors pair, des mélomanes, des êtres poétiques et singuliers, de possibles bons copains, parfois chiants, mais aussi très galants. Que derrière ces silhouettes noires dans leurs gilets orange que les médias nous montrent s’élançant en grappes furieuses à l’échelle des sauveteurs, il y a des garçons fins, volontaires, bien élevés, qui effacent soigneusement les plis du couvre-lit après leur passage, ou pour peu que la cohabitation se prolonge, qui rendent heureux par leurs progrès fulgurants, leurs initiatives, leur loyauté indéfectible, affectueuse et gaie.

Les réseaux sociaux ont fait circuler récemment une vidéo de Fred Vargas, drôlissime dans son rôle d’oracle en 2006 chez Ardisson. La romancière, également chercheuse au CNRS, raconte qu’elle confectionne avec sa sœur le prototype d’une cape intégrale en plastique transparent, avec double fermeture éclair au niveau du visage, seul moyen sûr dit-elle, et elle sait de quoi elle parle, de se protéger d’un virus – le H5N1 à l’époque – que peut vous transmettre le premier venu qui vous adresse la parole. Une vraie démonstration par l’absurde qu’en temps de pandémie, il est parfaitement illusoire de se protéger soi. Il est en revanche très facile de protéger les autres en portant un masque quand on s’adresse à eux. C’est l’expérience que nous sommes en train de faire à l’échelle de la planète : s’infliger ce désagrément, cette légère suffocation, pour ne pas risquer de contaminer nos voisins immédiats. Ce pourrait être la morale de toute cette période : il n’y a pas de survie, ni de bonheur possible, ni de dignité, tant que nous ne ferons pas attention les uns aux autres.

« On arrive à refaire une société avec les récits imaginaires »

Thomas Jolly

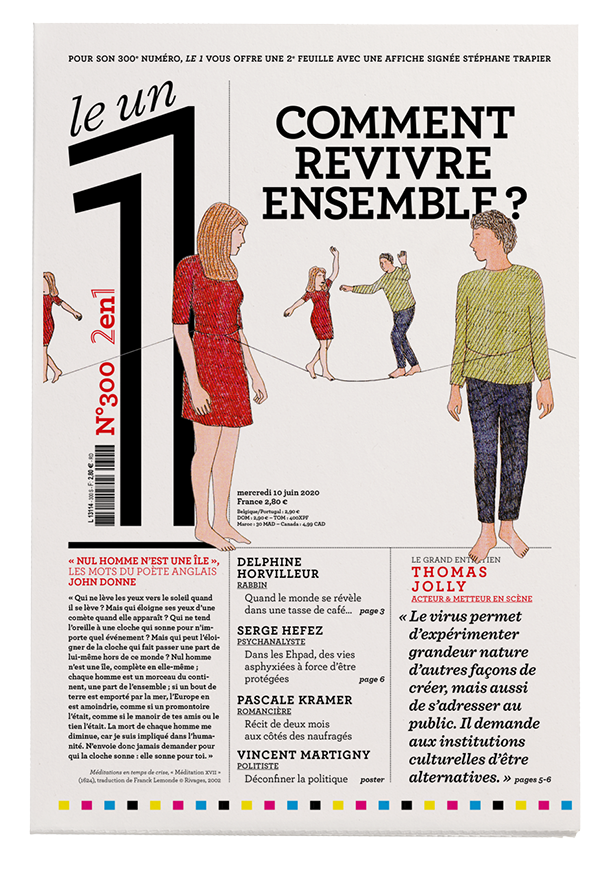

Comment résonne en vous cette question du « revivre-ensemble » ?

J’ai la sensation que mon métier pose quotidiennement cette question. Un rideau qui se lève, au moment où…

[Ensemble(s)]

Robert Solé

Pourquoi Emmanuel Macron, champion du « en même temps », a-t-il appelé son mouvement En Marche ? N’aurait-il pas dû le baptiser Ensemble ? Ce mot est en effet issu du latin impérial insimul qui signifi…