Dominique de Villepin : pour stopper la guerre, le « principe actif » de la diplomatie

Temps de lecture : 19 minutes

Pour tenter d’identifier les issues diplomatiques au conflit meurtrier déclenché par la Russie en Ukraine, le 1 a sollicité Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac.

Riche d’une longue carrière de diplomate qui le mena de la direction des affaires africaines et malgaches à la fonction de premier secrétaire d’ambassade à Washington puis de conseiller à New Delhi, en passant par le Conseil d’analyse et de prévision (CAP) du Quai d’Orsay, il marqua durablement les esprits par son discours du 14 février 2003 devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Ce jour-là, exprimant la volonté du président français de ne pas suivre les États-Unis dans le déclenchement de la guerre en Irak, il prononça ces mots qui résonnent encore fortement aujourd’hui : « N’oublions pas qu’après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face : cela sera long et difficile. »

C’est une conversation qu’a acceptée Dominique de Villepin. Pas une interview au sens strict, pas de questions-réponses ni de relecture par lui de ses propos, mais le déroulé d’une pensée libre nourrie par l’expérience et le souci de rendre à la diplomatie toutes ses dimensions, à condition, dit-il, qu’elle sache formuler la question centrale que soulève à ses yeux la guerre menée par Poutine : l’identification d’un « principe actif » susceptible de stopper la guerre.

L’enjeu est d’autant plus grand que, selon lui, derrière le conflit actuel existent d’autres « conflits qui s’emboîtent » et porteurs de très grands dangers, comme le risque de « partition et de fracture du monde, y compris de la mondialisation ». Ainsi mentionne-t-il la confrontation entre les États-Unis et la Chine, entre l’Ouest et le reste du monde, entre les pays autoritaires et les démocraties libérales. Ces menaces sur l’ordre mondial s’expriment de façon immédiate avec une Russie qui, en matière d’arsenal, est la première puissance nucléaire du monde et n’hésite pas à utiliser des armes sales – les bombes à sous-munitions –, des armes hypersophistiquées comme les missiles hypersoniques, tout en employant des mots qu’il faut prendre au sérieux : armes biologiques, armes chimiques, voire armes nucléaires, qui répondraient le cas échéant à une menace « de type existentiel » ressentie par Moscou.

« Une diplomatie doit toujours s’accrocher à un clivage, à une ligne active, identifier le front sur lequel on doit se battre »

Face à cette situation spécifique, l’ancien ministre des Affaires étrangères pose deux principes majeurs. Le premier est d’utiliser pleinement tout l’espace diplomatique, toute la gamme des instruments qu’il offre, de la négociation aux sanctions directes. Concrètement, ne pas se contenter de parler aux deux acteurs principaux de cette guerre, mais aussi à tous ceux capables de peser sur la décision de Vladimir Poutine, avec qui ils ont une proximité de longue date. La Chine, mais aussi la Turquie, l’Iran, l’Algérie. « Une diplomatie, explique-t-il, doit toujours s’accrocher à un clivage, à une ligne active, identifier le front sur lequel on doit se battre. Il faut s’en tenir à des lignes d’expérience : il y a dans le monde aujourd’hui un esprit de revanche et de vengeance très puissant. »

Comme d’autres pays anciennement colonisés, l’Algérie est ainsi très sensible au discours russe parlant de dénazification et de génocide. Pour Dominique de Villepin, le principe actif de la diplomatie ne peut pas exclure ces pays qui, pour des raisons idéologiques, auraient tendance à rallier les vues de Poutine. La remarque est d’autant plus lourde de sens qu’aux Nations unies, une bonne partie de l’Afrique, y compris des pays qui nous semblent proches, comme l’Afrique du Sud, l’Éthiopie ou le Sénégal (qui préside l’Union africaine), n’ont pas voté les résolutions condamnant l’agression russe (seize se sont abstenus). « Cela doit nous interpeller », insiste-t-il.

« Si on veut avoir une chance de limiter cette guerre dans le temps, il faut intensifier les pressions tout de suite »

Le second principe de cette diplomatie totale dessinée par Dominique de Villepin consiste à intensifier sans attendre les pressions sur Vladimir Poutine. Une stratégie qui peut nous faire mal, à nous Occidentaux, en particulier si l’on décide de ne plus importer de gaz et de pétrole russes. « Or, dans nos schémas, déplore-t-il, nous nous installons dans une guerre longue, nous jouons sur le calendrier. »

Ainsi le chancelier allemand Olaf Scholz ou le Premier ministre italien Mario Draghi, qui se donnent comme échéance la fin de l’année, voire au-delà, pour s’affranchir du gaz russe. Ainsi l’Union européenne, qui dit vouloir devenir indépendante des combustibles russes d’ici 2027. « Si on veut avoir une chance de limiter cette guerre dans le temps, est convaincu M. de Villepin, il faut intensifier les pressions tout de suite. Ce calendrier ne tient pas seulement à la durée de la guerre, mais aussi à l’intensité de la nouvelle phase qui a débuté après un mois de guerre. »

« Inciter Poutine, voire l’acculer, à prendre la première sortie de guerre »

Face aux risques d’escalade, d’intensification des frappes avec de nouvelles armes, d’un toujours possible élargissement du conflit à la Moldavie et à d’autres territoires, et alors que le renouvellement des troupes devrait avoir des effets collatéraux sur les opinions publiques, en Russie notamment, « c’est, dit-il, ce moment qu’il faut mettre à profit pour inciter Poutine, voire l’acculer, à prendre la première sortie de guerre, comme on dirait d’une sortie d’autoroute – une porte de sortie honorable ».

Si ce scénario est à l’évidence souhaitable, sa réalisation dépend de conditions que nul ne maîtrise, et qui rendent de part et d’autre l’exercice difficile.

Côté occidental, Dominique de Villepin pointe l’immense zone grise au-delà de nos « lignes rouges », qui consistent à agir seulement si on s’en prend à un pays de l’Otan. Nous refusons la no-fly zone pour ne pas provoquer Poutine. Et au-delà, en raison d’un impensé préjudiciable, « toute la gamme des risques qui subsistent, depuis le bombardement à la frontière d’une caserne ou d’un convoi militaire, jusqu’à l’usage d’armes chimiques, est soumise à un flou stratégique très dangereux ». Quelle pourrait être la réponse occidentale dans ces hypothèses ? Nul ne le sait, alors qu’en toute logique, les États devraient être « soucieux, voire obsédés de prévoir tous les risques ». L’explication de ce vide, selon lui : la fin de la politique de maîtrise des armements, avec le détricotage ces dernières années de nombreux accords (hormis le traité New Start de réduction des armes stratégiques, signé en 2010 entre les États-Unis et la Russie).

« Un autocrate ne peut pas complètement se moquer de l’opinion publique »

Côté russe, Dominique de Villepin compte sur une « série d’éléments fondamentaux » que Poutine ne pourra pas longtemps ignorer. « Un autocrate ne peut pas complètement se moquer de l’opinion publique. Les comités de mères de soldats, l’arrivée des cercueils de zinc, les pénuries alimentaires, tout cela pèse. » Dans ce contexte, trouver la bonne stratégie diplomatique est essentiel. Car c’est en jouant de proche en proche sur les interlocuteurs susceptibles d’être entendus par Poutine qu’une issue positive pourrait advenir : « Imaginez un vote à l’ONU contre la Russie où ce ne seraient plus trente-cinq pays mais dix qui s’abstiendraient. Poutine sentirait une forte pression sur lui. Et ses soutiens constateraient qu’il est de plus en plus isolé. »

À ce stade de la conversation, le diplomate qu’est Dominique de Villepin présente alors quelques pièces majeures de l’échiquier comme préalables à la partie dramatique qui se joue en Ukraine.

La force et le droit

« En géopolitique, explique-t-il, il faut prendre en compte tout le monde, tous les facteurs, et comme en musique, actionner tous les curseurs qu’on peut faire bouger, augmenter les graves ou les aigus. » À ses yeux, le clivage sur lequel on doit faire porter l’action diplomatique n’est pas celui qui oppose les bons et les méchants, le camp des autoritaires ou des « dictatures » face aux démocraties libérales. Pour trouver le fameux « principe actif » de notre diplomatie qui mènerait à la paix, il convient selon lui de cibler ce qu’il appelle l’« opposition constructive » entre ceux qui fondent leur action sur la force et ceux qui fondent leur action sur le droit. Une ligne « constructive », précise-t-il, car beaucoup de pays du Sud, y compris non démocratiques, attachent de l’importance au droit, à la souveraineté, à l’intégrité territoriale.

« La diplomatie a pour but de redessiner les lignes de force et non pas d’activer des clivages qui pourraient se révéler dangereux pour nous, précise l’ancien ministre des Affaires étrangères. Je parle d’expérience : le combat fondamental de Chirac et moi-même sur le conflit irakien, c’était que nous ne pouvions pas accepter que la division du monde se fasse entre l’Occident, civilisation de religion chrétienne, et l’Orient, prétendument porteur de valeurs de cruauté et d’inhumanité. Aujourd’hui, dans le combat que nous menons, on retrouve ce risque de division entre des valeurs civilisées que nous porterions contre ce qui serait l’empire du mal. » Il n’hésite pas à dire que l’Amérique s’est tiré une balle dans le pied, « et l’a tiré dans notre pied », avec cette distinction de « l’Axe du mal ». Cette division néglige le fait qu’il existe, qu’on le veuille ou non, des valeurs portées des deux côtés.

« Nous devons prendre en compte le fait qu’il existe un discours russe sur le droit qui n’est pas le nôtre, mais qui s’appuie sur une vision et une identité du monde russe »

Quant à Vladimir Poutine, M. de Villepin n’oublie pas qu’il s’est souvent battu par le passé sur des lignes de droit dans sa façon de voir le monde. « Nous devons prendre en compte le fait qu’il existe un discours russe sur le droit qui n’est pas le nôtre, mais qui s’appuie sur une vision et une identité du monde russe. » Avec en toile de fond le poids de l’héritage soviétique : « D’où l’importance attachée aux procédures », précise-t-il. Il est utile de rappeler qu’en 1962 la crise des missiles de Cuba – le moment de la guerre froide où l’on a le plus frôlé le risque maximal – déboucha sur des mécanismes visant à « procéduriser » la menace, la violence, le danger de guerre, le risque d’escalade.

Aux origines de la guerre

Considérant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nous parlons de guerre ; Vladimir Poutine d’« opération militaire ». Nous analysons cette irruption de la violence comme une volonté de puissance de la part de Moscou, une soif d’expansion, et évoquons fatalement l’impérialisme russe. Le président russe écarte cette vision. Pour lui, l’intervention de son armée a pour objectif un retour à la normale. C’est un discours difficile à entendre alors que tombent les bombes… Pourtant, telle est sa vision. « L’indépendance de l’Ukraine est une réalité qui n’existe pas pour Poutine », dit-il.

Il s’agit de comprendre, non pour excuser, mais pour mieux déjouer. Selon l’ancien Premier ministre, « le ressort identitaire, culturel, religieux est aussi puissant que le ressort expansionniste ». Et ce ressort identitaire s’est encore renforcé ces dernières années. En opposition à des sociétés occidentales jugées décadentes, la Russie comme la Chine défendent des valeurs collectives, traditionalistes, dont on peut sourire, que l’on peut estimer dépassées, secondaires, mais qu’il ne faut pas sous-estimer. « Ces valeurs sont extrêmement prégnantes dans l’esprit russe », affirme-t-il. Et nous aurions tout intérêt, afin d’éviter les malentendus, « à prendre en compte les désirs, les peurs, les pulsions des dirigeants comme des peuples ».

Or, le statut géopolitique de l’Ukraine inquiète depuis longtemps Poutine. Les avancées de l’Otan aussi. Dominique de Villepin se rappelle une proposition formulée par Jacques Chirac en 2006 : le président français avait imaginé une protection croisée de l’Ukraine par la Russie d’une part et, de l’autre, par le camp occidental. Moscou avait accordé un accueil assez favorable à la mission venue présenter cette option. Mais Washington l’avait fermement récusée. La secrétaire d’État Condoleezza Rice s’était étonnée de ce qu’on veuille freiner l’élargissement de l’Alliance atlantique. « C’est alors que nous avons compris que les États-Unis étaient déterminés à faire entrer l’Ukraine dans l’Otan », observe Dominique de Villepin. Ce qui revenait à agiter une forme de muleta devant Poutine. En 2008, l’Otan avait voulu s’ouvrir à la Géorgie et à l’Ukraine et s’était heurtée à Angela Merkel et à Nicolas Sarkozy, tous deux considérant cela inopportun.

Guerre longue ou guerre courte ?

Selon M. de Villepin, nous sommes partis avec l’idée non dite que nous allions vers une guerre longue, voire très longue, qui pourrait durer plusieurs années. « Ce schéma n’est pas écrit. C’est ma conviction. L’hypothèse d’une guerre courte, pour des tas de raisons, ne doit pas être négligée ».

Les raisons qu’il invoque tiennent d’abord à l’intention première de Poutine, qui reste fondamentale : mener une guerre rapide. Le président russe n’est pas dans une guerre lointaine, en Afghanistan par exemple, dont on ne recevrait des images que de temps en temps. La guerre en Ukraine fait la une des médias dans le monde entier. Pour lui, la durée est dès lors stratégique.

Ensuite, Poutine engage une armée d’environ 200 000 hommes, parmi lesquels une forte proportion de conscrits qui n’est facile ni à renouveler ni à renforcer. Si Poutine ne peut pas s’installer dans une guerre longue, pour tous ces motifs psychologiques, matériels et stratégiques, un autre argument apparaît fondamental pour l’ancien Premier ministre : comme il l’a écrit noir sur blanc dans son mémorandum du 21 juillet 2021, Poutine considère que l’Ukraine n’existe pas, que Russes et Ukrainiens constituent un seul peuple. Si la résistance s’organise au point que la guerre – officiellement baptisée par Moscou « opération militaire spéciale » – dure non pas des mois, mais des années, « c’est qu’on a caché la vérité, c’est que le peuple frère n’accepte pas ce qui arrive », observe M. de Villepin. « On vide les centres-villes, on fait partir la population, puis on intensifie, poursuit-il. Deux bombes plus puissantes sont tombées sur Marioupol. Mais Marioupol, pour les Russes, c’est russe ! Pour les Russes, Odessa c’est russe ! Kiev aussi, et Kharkiv ! Dans ces villes, la démonstration se fait qu’une résistance du peuple lui-même a surgi. Cela change complètement le discours des Russes, et la crédibilité de ce discours dans des pays aussi lointains que le Venezuela ou la Corée du Nord, qui ne comprennent pas ce qui arrive au niveau stratégique. »

C’est de cette incompréhension des alliés de la Russie, Chinois compris, qu’il faut tirer parti en montrant qu’une guerre courte est dans l’intérêt de tous. De Volodymyr Zelensky aussi, vu le prix payé chaque jour par le peuple ukrainien. Pour M. de Villepin, la stratégie diplomatique consiste donc à faire comprendre à chacun des acteurs susceptibles de rallier Poutine que le coût va s’élever pour tous si le conflit se prolonge.

Quelle sortie honorable pour Poutine ?

Avant l’invasion, note l’ancien ministre des Affaires étrangères, il y avait des buts de guerre très différents qui ont été « floutés dans les premiers jours, quand la confusion s’est installée ». Élargir la zone d’influence russe dans le Donbass en déclarant l’indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ou établir une continuité territoriale jusqu’à Marioupol, voire Odessa, et imposer la partition de l’Ukraine entre l’Est et l’Ouest, ce n’est pas la même guerre. Et encore moins, comme l’a fait croire Poutine un moment, prendre toute l’Ukraine. Sur ce point, Dominique de Villepin est affirmatif : « Aussi porté par la revanche soit-il, par un désir de puissance et d’expansionnisme, Poutine ne peut pas ne pas réviser ses objectifs de guerre face à la situation. Il ne peut pas ne pas entendre les voix autour de lui qui doivent commencer à lui dire : “Fais attention, dans quoi s’engage-t-on ?” Et notre devoir est de les pousser à parler plus fort. »

Diplomatie

Pour faire cesser le fracas des armes, l’arme diplomatique s’impose. En réalité, elle ne doit jamais cesser d’être active, discrètement. Alors même que les combats s’intensifient, le diplomate doit chercher une issue acceptable pour la partie adverse. Cet exercice lui impose de ne pas diaboliser l’adversaire, de prendre soin de ne pas le parer de tous les maux. « Si la seule porte de sortie c’est l’enfer, il n’y a pas de salut ! » affirme Dominique de Villepin.

« À un moment donné, il faut faire voir à quelqu’un qui ne le voit pas ce qu’il n’avait pas imaginé »

C’est pourquoi le diplomate doit faire preuve d’imagination, d’inventivité. Cela passe, selon lui, par la capacité dans un premier temps à saisir dans toute son ampleur la vision de son interlocuteur, puis à construire un argumentaire suffisamment puissant pour l’entraîner. Mais comment sortir un dirigeant des certitudes de son discours, comment parvenir à « casser » sa bulle ? L’ancien ministre des Affaires étrangères considère qu’il faut « donner à voir », proposer un chemin nouveau. « À un moment donné, il faut faire voir à quelqu’un qui ne le voit pas ce qu’il n’avait pas imaginé. »

Il se souvient avec netteté d’un dîner à quatre réunissant Jacques Chirac et Gerhard Schröder, accompagnés de leurs ministres des Affaires étrangères. Très solennellement, le président Chirac avait marqué un silence avant de s’adresser au chancelier allemand : « Tu vois, j’ai fait une erreur dans la conduite du traité de Nice. Je n’ai pas suffisamment pris en compte vos demandes et je veux en tirer la leçon. J’ai compris qu’il faut que chacun d’entre nous fasse, à partir d’aujourd’hui, la moitié du chemin. » La diplomatie, c’est cela, précise Dominique de Villepin. « Même quand on a un adversaire dont on pense qu’il a tout faux, qu’il est un criminel de guerre, qu’il est un malfaisant, eh bien, il faut faire une partie du chemin. Sans quoi, il ne se passe rien. »

Trouver une porte de sortie honorable est à ce prix. Personne ne doit perdre la face. L’ancien ministre déplore à ce titre que la diplomatie ait perdu de sa vitalité. Pourquoi est-elle devenue borgne ? Pourquoi ne parle-t-elle plus au monde ? se désole-t-il. « D’abord parce que nous avons rétréci notre champ de vision, répond-il. Notre vision géostratégique s’est racornie et nous avons perdu le contact avec le Sud, les Suds ! Nous avons aussi perdu le contact avec les modèles idéologiques qui ne sont pas les nôtres. »

Dans le fil de notre conversation, Dominique de Villepin regrette que la diplomatie soit aussi devenue de temps à autre une manière de faire de la politique intérieure. « La politique étrangère doit rester étrangère », résume-t-il à notre intention.

Un pilier franco-allemand de défense européenne

C’est le principe même des crises : toutes les questions se posent en même temps, relève Dominique de Villepin. Et ce qui semblait inenvisageable hier devient soudain digne d’examen. En tout cas, sur la question complexe de la défense européenne, les lignes bougent, s’affolent. Durant des années, la France a rêvé d’une défense européenne, pensant que l’idée d’une Europe parvenant à se défendre seule rallierait les États membres. Mais nul n’a emprunté derrière le drapeau tricolore ce « chemin un peu utopique ». Paris y croyait, Paris était isolé.

La donne a-t-elle changé ? L’Allemagne, sous le choc de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, vient d’annoncer qu’elle s’engageait à un effort colossal : un investissement dans son outil de défense de 100 milliards d’euros, qui se traduira par une élévation de ses dépenses militaires afin d’atteindre 2 % de son PIB. « Conséquence, traduction, lecture ? s’interroge l’ancien Premier ministre. Cela signifie que très rapidement l’effort de défense allemand va dépasser l’effort de défense français. En gros, il sera 50 % plus important du côté allemand que du côté français. Cela veut dire que l’Allemagne va devenir centrale dans la défense européenne. »

Berlin se retrouve soudain devant un choix majeur. Cette nouvelle orientation est-elle l’amorce d’une défense européenne indépendante ou la tentation d’une coopération militaire privilégiée avec les États-Unis ? L’attrait de la protection du parapluie nucléaire américain semble puissant. Il y a quelques jours, le choix du remplacement de ses vieux Tornado par des F-35 américains par Berlin le montre. Dominique de Villepin aimerait que la France et l’Allemagne arrivent à trouver une langue commune sur ce dossier alors que la défense européenne fait partie de ces questions pleines de non-dits et de malentendus.

Ce serait à Paris de prendre l’initiative. « Sommes-nous capables de travailler avec l’Allemagne, de lui proposer un partenariat stratégique incluant une coopération nucléaire ? Jusqu’où irait un éventuel partage de la dissuasion avec les Allemands ? Il faut poser la question et y répondre. Là, il y a un immense travail, des questions préalables majeures », note l’ancien Premier ministre. C’est à ce prix que Berlin pourrait renoncer à une défense transatlantique et faire le choix d’un pilier de défense européen.

Dominique de Villepin possède à l’évidence la conviction de la nécessité d’un partenariat stratégique franco-allemand. Il n’évoque pas le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations unies. Il note en revanche qu’au fil des dernières années « la garantie américaine a pris quelques coups ». Quelle capitale pourrait parier sans aucun doute sur la protection américaine depuis le refus de l’Amérique du président Obama d’intervenir contre la Syrie de Bachar Al-Assad après l’utilisation d’armes chimiques, ou encore après le retrait désordonné d’Afghanistan l’année passée ?

Bref, si nous sommes loin de la constitution d’une armée européenne, il serait temps que Paris et Berlin développent ensemble le pilier européen de la défense.

Le rôle de la Chine

Inévitablement, nous évoquons la Chine. Ce pays qui pense en siècles alors que nous pensons en jours. L’ancien Premier ministre rappelle la repartie célèbre de Deng Xiaoping (1904-1997) lorsqu’il lui est demandé ce qu’il pense de la Révolution française : « Il est encore trop tôt pour se prononcer. » Clin d’œil ? Boutade ? Sentence profonde ? La Chine vit tout aussi fébrilement que nous, mais sa pensée adopte d’autres tempos. Elle prend aussi l’habitude de mener des batailles d’influence loin de ses bases. On la retrouve très active en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Les États-Unis et l’Union européenne sont-ils bien conscients de cette progression considérable de l’empire du Milieu ?

Dominique de Villepin observe, pour l’heure, que contrairement au camp occidental qui se croit libéré de la pandémie de Covid, Pékin est en alerte. « Nous pensons hors Covid, pas eux. » Deuxième point, la Chine se retrouve confrontée à la question de la croissance économique. « Pékin se rend bien compte que, pour atteindre le minimum des 6 % de croissance, c’est compliqué. Et c’est encore plus compliqué s’il y a une guerre en Europe. » En somme, nul ne peut échapper aux ravages causés par l’invasion de la partie orientale de l’Ukraine par la Russie. La Chine pourrait porter le regard ailleurs, mais comment l’imaginer alors que se déploie « le risque stratégique d’une guerre qui dégénère, le risque d’une cassure du monde pour un pays qui a absolument besoin de la mondialisation compte tenu de la structure de son économie » ?

Tous ces signaux-là devraient nous conduire à penser qu’il faut montrer aux Chinois que leurs intérêts peuvent être très gravement menacés. Comment faire ? Comment convaincre Pékin ? Primo, le réalisme devrait nous conseiller de considérer que la Chine n’abandonnera pas Vladimir Poutine. Secundo, le même réalisme pourrait nous éviter de nous cantonner à l’invocation du sort de Hong Kong, de Taïwan et du Xinjiang. Ces préalables digérés, jusqu’où la Chine est-elle prête à aider une Russie défaillante ? Les Chinois vont-ils lui permettre de contourner le système de règlement bancaire Swift ? Vont-ils l’aider à surmonter les sanctions économiques ? Vont-ils coopérer militairement et lui fournir en abondance armes et munitions ?

Il est temps que la diplomatie fasse son œuvre et offre à la Chine le rôle d’apaisement qu’elle devrait jouer. Elle est seule à pouvoir adresser des messages efficaces à Poutine. Dominique de Villepin estime que la Chine a aujourd’hui un choix à faire, nécessaire à tous. Paradoxe de la situation : « La Chine déteste faire des choix rapides et contraints. »

« Je prie pour que tu restes, car on ne sait pas qui viendra après toi »

Pour terminer cette conversation, l’ancien Premier ministre tire une simple leçon de l’expérience ainsi formulée : il faut être deux pour faire la paix. Il faut toujours penser la figure de l’ennemi avec vigueur, mais aussi sérénité. Elle s’est construite à travers le Soviétique, l’islamiste, puis l’autocrate ou le dictateur, qu’incarne aussi bien Poutine que Bachar Al-Assad. « Pour peu que cette figure se fige et conduise à une conditionnalité selon laquelle rien n’est possible si la personne incriminée reste en place, prévient-il, nous rentrons dans une escalade possible et dans une temporalité qui nous échappe. »

Il se réfère à saint Thomas d’Aquin qui, au XIIIe siècle, raconta l’histoire de la bonne mère de Syracuse. Dans une lettre au tyran de l’île, cette femme écrit : « Je prie pour toi. » Étonné, le tyran lui demande pourquoi. Parce que, dit-elle, dans son enfance, régnait déjà un tyran que le peuple priait pour voir partir. Mais un tyran bien pire est arrivé. Puis un autre encore pire que lui est venu. Elle lui répond : « Je prie pour que tu restes, car on ne sait pas qui viendra après toi. » Ainsi est posée la relation entre le tyran et le chaos. Comme on l’a vu en Irak, en Libye. « Je pose cette question, conclut le diplomate, qu’y a-t-il de pire qu’un État failli – et un État failli nucléaire ? »

Dessins JOCHEN GERNER

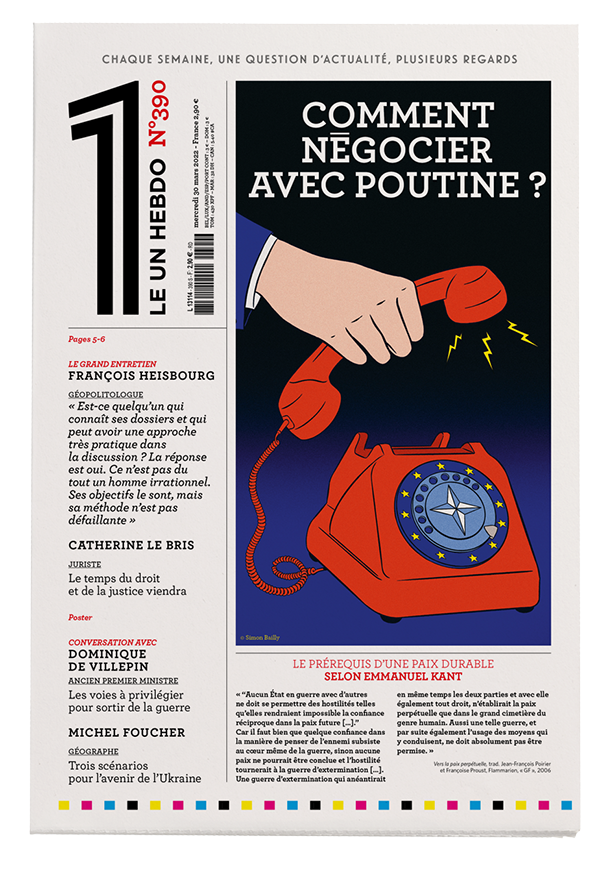

« Poutine reste le maître du jeu »

François Heisbourg

Pour le géopolitologue François Heisbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique, l’heure des négociations véritables n’est pas encore venue.

[Friture]

Robert Solé

L'écrivain et journaliste Robert Solé imagine comment Macron pourrait essayer de faire entendre raison à Poutine... avant que leur conversation téléphonique ne soit, par pure coïncidence, brouillée.

La persévérance du droit

Catherine Le Bris

Que peut la justice face à Vladimir Poutine et aux crimes de guerre perpétrés en Ukraine ? Le regard de la juriste Catherine Le Bris, qui souligne qu’il faut bien distinguer le temps de la guerre et celui du droit.