« Foucault démultiplie les figures du pouvoir »

Temps de lecture : 9 minutes

Foucault s’est intéressé de près à la question du pouvoir. Y a-t-il chez lui un concept particulièrement clé qui permette de ressaisir son apport ?

Un certain nombre de concepts foucaldiens ont bénéficié d’une fortune intellectuelle absolument incroyable depuis vingt ans : je pense notamment à la notion de biopouvoirs, ou à celle de biopolitique. Avec eux, Foucault cherche à décrire la manière dont les rapports de pouvoirs, leurs investissements, leurs champs d’application, leurs dispositifs, la rationalité à laquelle ils participent, se sont transformés à un moment donné. C’est sans doute là la clé des analyses foucaldiennes : aucun concept – pas même celui de « pouvoir » – n’est indépendant d’une histoire qui en détermine les enjeux et les pratiques.

Pourquoi Foucault a-t-il forgé ces concepts ?

Il a repéré que, à l’époque moderne, l’instrument privilégié du pouvoir souverain, la règle juridique, a été progressivement redoublé, et peut-être dépassé, par des rapports de pouvoir d’un autre type, qui ne reconduisaient pas nécessairement à l’État et qui utilisaient des dispositifs différents en fonction d’enjeux nouveaux. Sans doute cette transformation est-elle liée, dit-il très tôt, à celle de la représentation de la richesse : à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, celle-ci n’est plus associée aux titres, aux terres et aux privilèges, mais on se met à la concevoir comme « capital ». Le capital, c’est l’ensemble des éléments et des conditions qui rendent possible la production des marchandises. Or, avec les matières premières, les machines, les moyens de transport, les lieux de production et de stockage, les circuits de commercialisation, il y a aussi la force de travail. Dès lors que la valeur d’une marchandise équivaut à la quantité de travail incorporée dans celle-ci, pour reprendre la formule de l’économiste David Ricardo (1772-1823), gouverner la force de travail devient un enjeu essentiel. La règle juridique ne suffit plus, il faut se doter d’un nouveau cadre, et de nouvelles pratiques, en fonction de ce nouvel enjeu : la vie vaut.

Qu’est-ce qui va se mettre en place, alors, pour contrôler la force de travail ?

La première strate d’analyses, c’est le repérage d’un type de pouvoirs que Foucault nomme « disciplinaires », et dont Surveiller et punir fait l’analyse en 1975. Ceux-ci se mettent en place entre le milieu du xviiie et le début du XIXe siècle : dans un certain nombre d’institutions – la prison, l’école, l’hôpital, l’usine –, le rapport aux corps se transforme et l’on passe d’une économie de la punition à une économie de la surveillance et de la correction. Ce que Foucault appelle une grande anatomo-politique témoignant d’une volonté généralisée d’instaurer une orthopédie sociale : il faut dresser et redresser, il faut rendre apte, productif, efficace, et surtout il faut rendre docile. L’« accrochage » des corps au travail passe par des dispositifs qui permettent de gouverner à la fois les gestes, l’espace et le temps. Dire que la vie vaut, c’est s’assurer de sa disponibilité et de sa malléabilité. Les « disciplines » assurent ce nouvel investissement.

« Dire que la vie vaut, c’est s’assurer de sa disponibilité et de sa malléabilité. Les “disciplines” assurent ce nouvel investissement »

La seconde strate, c’est l’analyse de ce que Foucault va appeler des biopouvoirs : des rapports de pouvoir qui investissent des sphères de la vie qui leur étaient jusqu’alors indifférentes – l’alimentation, la sexualité, la démographie… Tous ces aspects, que l’on considérait comme « privés », deviennent centraux parce qu’ils déterminent en amont la capacité de production des individus, qu’ils jouent un rôle à la fois dans la « docilisation », dans l’uniformisation et dans la productivité des individus. La naissance des politiques de santé en est un bon exemple : il s’agit bien entendu d’une démocratisation de l’accès à la santé, mais c’est aussi l’écho d’un impératif économique évident. Dès lors, comment faire la balance entre d’un côté les coûts de plus en plus lourds de cette santé rendue accessible à tous, et de l’autre la nécessité de maintenir la population en bonne santé pour s’assurer de son rendement économique ?

Est-ce alors que l’on passe des biopouvoirs à la biopolitique ?

C’est la troisième strate. Foucault suppose l’apparition d’un nouvel instrument, la norme, qui vient se surajouter à la règle juridique. La règle juridique était expression de la souveraineté de l’État, elle s’appliquait à des individus, et elle opérait un partage entre le licite et l’illicite. La norme, elle, n’a plus pour objet des individus mais des « populations », et elle dit non pas ce qui est légal ou illégal mais ce qui est normal ou pathologique : elle procède à une sorte de pathologisation du social qui repose sur un autre rapport à la vie. On voit alors émerger dans l’économie générale des pouvoirs les « populations », conçues comme des macro-ensembles d’individus essentiellement vus comme des « vivants », au sens biologique du terme : on réunit des individus en « populations » à partir de la reconnaissance (ou à partir de l’attribution, y compris fantasmée) d’un ou de plusieurs traits qu’on leur suppose « naturels » et communs. Cette opération de naturalisation est un mécanisme nouveau, qui permet de gouverner non pas seulement à partir de l’édifice du droit, mais à partir d’un autre type de saisie des sujets sociaux. On voit cela très bien chez Zola, dans Les Rougon-Macquart : il y a un recouvrement systématique de la description sociale par l’analyse des tares héréditaires – tares individuelles mais aussi familiales, et plus largement encore « de classe », puisque l’alcool, la violence, la folie, la paresse, le dévoiement sexuel caractériseraient les vies prolétaires. Ce type de recouvrement a encore cours aujourd’hui, aurait-on envie de dire : de Zola à certains discours sur l’ensauvagement, la constance est impressionnante…

Comment cette nouvelle approche du pouvoir proposée par Foucault a-t-elle été perçue ?

Il y a sans doute eu un certain désarroi devant cette démultiplication des figures du pouvoir. L’État n’était plus la figure exclusive d’incarnation du pouvoir ; il demeurait, certes, mais au milieu d’autres : il y avait désormais du pouvoir dans les relations affectives, dans les relations économiques, dans les relations d’enseignement, dans les relations de soin, dans les relations de savoir… Pour certains, Foucault a vidé le concept de son sens : si le pouvoir est partout, alors il n’est plus nulle part. Mais pour lui, le pouvoir comme substance – « le Pouvoir avec un P majuscule », comme il dit parfois – n’existe pas : il n’y a que des rapports de pouvoir, qui s’exercent à des échelles très variées et prennent des formes extraordinairement différentes dans l’histoire, et surtout qui s’inscrivent dans nos expériences, dans nos vies, de manière plurielle. Nous sommes tous traversés simultanément par des rapports de pouvoir différents – parfois nous les subissons, parfois nous les agissons, mais nous ne sommes jamais « du bon » ou « du mauvais côté »… Et puis ces rapports sont instables, toujours susceptibles d’être reformulés, de se déplacer, d’être renversés aussi. Cette démultiplication des rapports de pouvoir en permanente recomposition crée, pour Foucault, un paysage infiniment plus riche. On dira : c’est une extension invraisemblable du champ du pouvoir. Oui, mais c’est aussi une extension extraordinaire des foyers de lutte possibles.

Justement, Foucault est connu pour ses engagements militants radicaux. Comment concevait-il ces luttes ?

Il existe un entretien très connu avec Deleuze, en 1972, « Les intellectuels et le pouvoir », où Foucault revient sur ce qu’ils perçoivent alors tous deux comme la figure de l’« intellectuel universel ». Ils s’y opposent sur au moins deux points : la position de l’intellectuel dans la société, et le statut de son propre discours. Contre la posture qu’ils attribuent à Sartre – l’intellectuel en surplomb, parlant du haut de son savoir non seulement de tout, mais à la place de toutes et de tous –, ils font jouer une autre figure : celle de l’« intellectuel spécifique », au milieu des hommes et des femmes en lutte, et qui met à disposition des autres le savoir spécifique qui est le sien comme une ressource et un instrument, pas comme une vérité. C’est probablement très injuste avec le Sartre des années 1960 et 1970, mais cette image construite en miroir inversé est très puissante.

« Une extension extraordinaire des foyers de lutte possibles »

Cette conception de l’engagement se retrouvera dans tous les combats de Foucault, par exemple dans sa participation au Groupe d’information sur les prisons (GIP), au début des années 1970, ou au moment de son attention – si décriée – pour la révolution iranienne, en 1978… Ce qui fascine Foucault, c’est la manière dont des luttes permettent en réalité d’enclencher un mécanisme de subjectivation : des hommes et des femmes, soumis à des rapports de pouvoirs extrêmement lourds, parce qu’ils se révoltent, redeviennent les sujets de leur propre existence.

La question plus générale est alors : quel type de pratiques – dans les formes du rapport à soi, aux autres ou au monde – permet précisément ces mécanismes de subjectivation ? Bien sûr, on n’échappe jamais totalement aux rapports de pouvoir. Mais ces rapports, si nombreux et complexes qu’ils soient, si terribles aussi parfois, ne sont jamais saturés. Il reste toujours quelque chose comme de la liberté, même dans les conditions les plus épouvantables – et cette liberté passe par un faire, par des pratiques, parfois infinitésimales, qui permettent au sujet de ne pas être seulement l’objet du discours et de l’action des autres, mais aussi le résultat – ténu, fragile, partiel – de son propre geste d’autoconstitution dans un contexte donné. On reprend ainsi un peu la main sur soi – Foucault parlait de « ne pas être tellement gouvernés », ou « pas gouvernés comme cela » : tout se joue dans les mailles du pouvoir, et pourtant l’enjeu est immense.

Vous dites « reprendre la main sur soi ». On a parfois reproché au dernier Foucault de fuir la dimension collective du politique pour se replier dans une éthique individuelle…

Mais l’éthique, chez Foucault, n’est jamais conçue comme une sorte de reflux du politique ! Tout le travail des dernières années est de mettre en évidence la dissymétrie entre ce que les rapports de pouvoir font – « agir sur l’action libre des hommes et des femmes », dit Foucault : gérer, administrer, infléchir, canaliser, parfois écraser –, et ce que ces mêmes hommes et femmes, seuls ou en relation à d’autres, sont capables de faire de cette « matière » qu’ils sont eux-mêmes. Voilà ce qui intéresse Foucault dans les années 1980 : comment s’inventer soi-même, de l’intérieur des déterminations dans lesquelles on vit ? Et puisqu’on vit toujours en relation avec d’autres, comment inventer des modes de vie nouveaux ? Le pouvoir sait inventer de nouveaux dispositifs de captation de cette nouveauté, mais il n’a pas cette puissance d’inauguration que la subjectivation, en revanche, possède. La création est du côté de la résistance – la subjectivation inaugure des mondes dans notre monde. Foucault, dans le dernier cours au Collège de France, en 1984, parle de vie autre. Pas d’une autre vie : d’une vie que nous devons imaginer autrement, c’est-à-dire expérimenter et mettre en pratique, ici et maintenant.

Par quel livre conseilleriez-vous d’entrer dans l’œuvre de Foucault ?

C’est une question difficile. J’ai un attachement particulier à Surveiller et punir, qui est à bien des égards un livre-pivot. Mais les 4 000 pages des Dits et écrits sont elles aussi passionnantes : on peut y circuler plus facilement peut-être que dans les livres. Ce sont souvent des textes courts, et les styles d’interventions y sont variés, vivants : c’est une sorte de « coupe » du travail foucaldien absolument fascinante. Et puis il y a les cours, qui demeurent un ensemble unique. Je conseille souvent aux étudiants de les lire à haute voix : ce sont des exercices de pensée extraordinairement construits, mais faits pour être dits. On y voit le raisonnement se faire et avancer, on est happé par sa puissance.

Propos recueillis par MAXENCE COLLIN

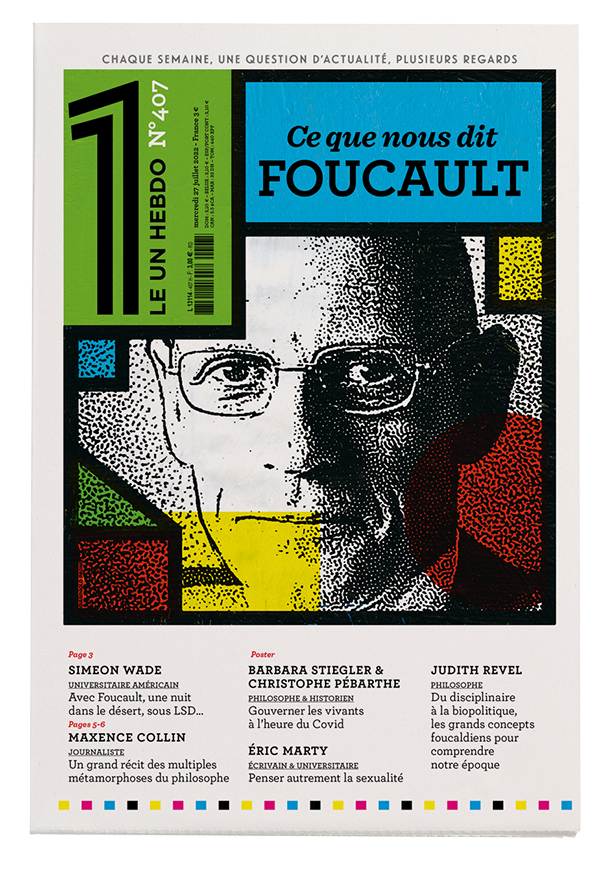

« Foucault démultiplie les figures du pouvoir »

Judith Revel

La philosophe Judith Revel explique comment Foucault n’a jamais cessé d’affiner son analyse de la question du pouvoir.

« Ne me demandez pas qui je suis »

Maxence Collin

Du normalien brillant mais tourmenté par son homosexualité à l’intellectuel adulé, en lutte avec le sida à la fin de sa vie : le parcours du philosophe Michel Foucault est retracé dans ce grand récit.