« Ne me demandez pas qui je suis »

Temps de lecture : 12 minutes

Le 20 mai 1961, un petit événement a lieu à la Sorbonne. Une centaine de personnes se sont rassemblées sous les boiseries de la salle Louis-Liard pour assister à la soutenance de thèse d’un chargé d’enseignement à la faculté de Clermont-Ferrand. Le jeune homme a 35 ans, il est inconnu du grand public mais, dans le petit milieu des normaliens, il fait déjà figure de phénomène. Il est de retour après cinq années passées à l’étranger, en Suède, en Pologne et en Allemagne, partagées entre enseignement et conférences dans le réseau de la diplomatie culturelle française. Cinq années qui, de l’avis de ceux qui l’ont connu à « l’École » de la rue d’Ulm, l’ont profondément changé.

C’est en effet un jeune Foucault bien différent qui, quinze ans plus tôt, est arrivé à Paris. Né en 1926 dans la bonne société poitevine, ce fils prometteur ne souscrit pas au désir paternel de le voir embrasser la carrière de chirurgien, de tradition dans la famille. Henri-IV, puis l’École normale supérieure, où il entre en 1946, lui ouvrent les portes d’une philosophie en plein renouveau. Bourreau de travail, un peu sauvage, il dévore et fiche les classiques, de Platon à Kant, s’abreuve aux sources allemandes, Hegel, Marx, Freud et Heidegger. Plus singulier, il se passionne pour la psychologie, qu’il étudie avec ferveur, jusqu’à décrocher un diplôme de psychopathologie auquel il devra ses premiers pas dans l’institution clinique, comme stagiaire à Sainte-Anne.

Mais ce garçon brillant et charismatique, volontiers plastronneur, déconcerte : s’il sait s’entourer d’amis qui trouvent grâce à ses yeux, il peut aussi bien se montrer sarcastique, provocant, voire méprisant, et multiplie les rapports conflictuels. Sujet à de graves dépressions, il finit par trouver un appui déterminant auprès d’un aîné, le philosophe Louis Althusser, qui enseigne déjà rue d’Ulm. Lorsque Foucault tentera de se suicider, notamment après un premier échec à l’agrégation, c’est « le vieil Alt » qui veillera à l’entourer des meilleures conditions de rétablissement et le détournera d’accepter l’internement. C’est lui, encore, qui lui trouvera son premier poste, comme répétiteur à l’ENS. Lui, toujours, qui l’engagera à adhérer au PCF dont il essaye de renouveler le marxisme. Mais, rétif à une mentalité de parti dogmatique et moraliste, Foucault ne restera guère. Interrogé sur la raison profonde d’un départ si rapide, Althusser répondra simplement : « À cause de son homosexualité. »

« Dans ma vie personnelle, confiera Foucault en 1975, il se trouve que je me suis senti, dès l’éveil de ma sexualité, exclu, pas vraiment rejeté, mais appartenant à la part d’ombre de la société. C’est tout de même un problème impressionnant quand on le découvre pour soi-même. Très vite, ça s’est transformé en une espèce de menace psychiatrique. » Ce vertige de la honte de soi qui le laissait prostré dans sa chambre au retour d’inavouables escapades nocturnes, ce voisinage de la mort et de la folie qu’Althusser voyait si bien chez lui pour le partager à sa façon, cette expérience de devenir objet d’un discours médical qui vous dénude, tout cela nourrira le désir de Foucault de comprendre, mais aussi, passé un temps, de briser le cadre pour laisser l’air entrer.

« Je me suis senti, dès l’éveil de ma sexualité, exclu, pas vraiment rejeté, mais appartenant à la part d’ombre de la société »

La révolte, pour Foucault, portera un triple nom : les écrivains Maurice Blanchot, Georges Bataille et, par-dessus tout, Nietzsche. Soit une littérature de la transgression et une philosophie intempestive, instruments idéaux pour renverser au marteau les fausses évidences. En 1969, L’Archéologie du savoir se fera encore l’écho des ressorts intimes de ce besoin d’une liberté trouvée dans l’écriture : « Plus d’un, comme moi sans doute, écrivent pour n’avoir plus de visage. Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même : c’est une morale d’état-civil ; elle régit nos papiers. Qu’elle nous laisse libre quand il s’agit d’écrire. »

Ses séjours à Uppsala, à Varsovie et à Hambourg entre 1955 et 1960 ne lui ont pas offert l’épanouissement qu’il espérait d’un exode. Qu’importe, il y a gagné l’appui indéfectible d’un mentor, l’anthropologue et historien Georges Dumézil, et en revient avec sous le bras plus de mille feuillets d’une thèse dont le sujet, à Paris, ne surprend personne : c’est l’ébauche de ce qui deviendra, en 1972, l’Histoire de la folie à l’âge classique qu’il présente en mai 1961 à la Sorbonne.

Au-delà de l’énorme travail d’archives qui témoigne déjà d’une familiarité avec la méthode historique inhabituelle alors chez un philosophe, le jury perçoit bien ce que le propos a de subversif : en interrogeant le grand partage, à l’âge classique, entre folie et raison, Foucault pose les linéaments d’une critique du sujet rationnel, libre et identique à soi, ce héros fictif de la philosophie de Descartes à Sartre. Il ne cessera plus d’élargir le champ de cette vaste enquête sur l’historicité de nos savoirs, de nos pratiques, de nos institutions. En 1961, le jury reconnaît à l’unanimité la hauteur du propos, toutefois non sans émettre de sérieuses réserves. C’est bon signe, une œuvre est en train de naître.

« Je crois Foucault poussiéreux comme tout. » En 1966, celui-ci vient tout juste de publier Les Mots et les Choses lorsqu’il reçoit ce compliment de Simone de Beauvoir par la presse. Sartre l’a précédée de peu : sa pensée, estime-t-il, est le « dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx ». Poussiéreux et bourgeois, Foucault ? On peine à l’imaginer, il n’a pas toujours été entouré de l’aura sulfureuse qui l’accompagnera plus tard. C’est encore un universitaire classique, que n’effrayent ni les tâches administratives ni les liens avec le pouvoir : ne conseille-t-il pas à cette époque le gouvernement Pompidou dans son projet de réforme des universités ?

Paradoxalement, le tir de barrage du camp sartrien est le signe le plus sûr de son entrée dans le grand bain. Les Mots et les Choses connaît un succès aussi immédiat que durable, avec un tirage dont on n’a plus guère l’idée en philosophie : 110 000 exemplaires en vingt ans ! Mirifique, pour une « archéologie » du concept d’« homme ». C’est que Foucault a frappé fort et au cœur. Avec ce sens de la formule qui ne le quittera pas, il raille les « chimères des nouveaux humanismes » et porte à son incandescence la critique de la philosophie du sujet, alors dominante à travers la phénoménologie et l’existentialisme.

Cet « antihumanisme théorique » l’inscrit d’emblée dans une génération de penseurs qui publient cette même année leurs ouvrages parmi les plus importants : Lacan, Lévi-Strauss, Benveniste, Genette, Greimas, Barthes, tous bientôt enrôlés sous la bannière d’un nouveau phénomène, le structuralisme. Foucault aura beau vite marquer une certaine distance, il essuie la même critique : « On supprime l’histoire, la praxis, c’est-à-dire l’engagement, vitupère Simone de Beauvoir, on supprime l’homme, alors il n’y a plus ni misère ni malheur. Il n’y a que des systèmes. »

La misère et le malheur du monde, Foucault n’y est pourtant pas indifférent. Ceux-ci prennent même pour lui un tour très concret en 1968. Certes pas le Mai 68 parisien. À cette époque, il enseigne à Tunis, où il a rejoint son compagnon Daniel Defert, en plein service militaire. Or, dès mars, des émeutes étudiantes éclatent qui dureront toute l’année. La répression est féroce, les peines disproportionnées. Foucault tente d’aider. Il se dira « prodigieusement impressionné » par le courage de ces jeunes, prêts à risquer leur liberté pour un tract : « J’ai dû en quelque sorte entrer dans le débat politique. »

De retour à Paris en 1969, il prend la tête du département de philosophie de la toute nouvelle université de Vincennes. Autour de lui, Alain Badiou, Michel Serres, Jacques Rancière, Judith Miller, Étienne Balibar ou François Châtelet font cours dans une atmosphère de radicalité permanente, au rythme des assemblées générales et des barricades. Le gauchisme étudiant bat son plein, et, dans la mêlée, Foucault semble méconnaissable : « On l’a vu la barre de fer à la main, prêt à en découdre avec les militants communistes, rapporte son biographe Didier Eribon, bien sûr, on l’a vu lancer des cailloux sur les policiers… » Les systèmes aussi peuvent prendre des coups.

Fin 1969, Foucault est élu au Collège de France. Signe des temps, il y est accueilli en même temps que Raymond Aron. Vincennes n’aura duré que quelques mois, mais il n’est finalement pas mécontent de partir : un certain désordre n’était pas pour lui déplaire, seulement le sentiment d’être « entouré par des demi-fous » avait fini par peser. Il inaugure donc une chaire d’« Histoire des systèmes de pensée », et une nouvelle étape dans l’évolution de la sienne propre.

Au même moment, il se lance dans une aventure inédite : il crée en 1971 le Groupe d’information sur les prisons (GIP). « C’est une des régions cachées de notre système social, une des cases noires de notre vie, dit la brochure de lancement. Nous avons droit de savoir. Nous voulons savoir. » Au dos, un court texte dit bien l’ampleur de la mise en cause : « Sont intolérables : les tribunaux, les flics, les hôpitaux, les asiles, l’école, le service militaire, la presse, la télé, l’État. » Redonner la parole à ceux que les institutions font taire semble alors le point commun aux engagements que Foucault multipliera jusqu’à la fin de sa vie. On le verra pétitionner, manifester, monter des actions, se frotter à l’occasion aux forces de l’ordre, en compagnie d’amis aussi divers, selon les causes, que Gilles Deleuze, Claude Mauriac, Jean Daniel, Yves Montand, Simone Signoret, et bientôt Bernard Kouchner ou Pierre Bourdieu. Mieux : on le retrouvera un jour tractant contre le racisme coude à coude avec le vieux Sartre, l’adversaire d’hier.

Redonner la parole à ceux que les institutions font taire semble le point commun aux engagements que Foucault multipliera jusqu’à la fin de sa vie

Foucault jugera les fruits du GIP maigres. L’apparition dans les années à venir d’un discours neuf sur la prison lui devra pourtant beaucoup. Surtout, l’expérience des micro-luttes démultipliées sera le terreau de son étude du pouvoir, marquée en 1975 par la parution retentissante de Surveiller et punir. Du disciplinaire à la biopolitique, en passant par les biopouvoirs, l’analyse ne cessera de se raffiner, le travail théorique se faisant ressaisie d’une expérience vécue.

Au tournant des années 1980, Foucault semble devoir encore dérouter. On le croyait acquis à la cause révolutionnaire ? Il apporte un soutien (parfois peu regardant) au phénomène médiatique des Nouveaux Philosophes, ces repentis du gauchisme pour qui la parution en 1973 de L’Archipel du goulag a sonné la fin de partie. La gauche arrive au pouvoir ? Foucault lui tourne ostensiblement le dos dès son refus de soutenir la lutte des Polonais de Solidarność. Plus troublant, on ne sait quel sens donner à l’apparente fascination qu’il développe dans ses cours pour le néolibéralisme contemporain.

On cherche à le discréditer en l’accusant violemment de naïveté face à l’avènement des mollahs

En réalité, un malentendu se dissipe. Si la révolution et plus largement le politique retiennent son attention, ce n’est pas comme programme d’instauration d’une « société idéale » – « toutes ces généralités fumeuses ne l’intéressaient absolument pas », dira son ami Paul Veyne. C’est en tant qu’événement même, irruption dans l’histoire d’une puissance d’imagination, ouverture d’un espace inattendu de créativité. C’est ce qu’il est allé chercher en Iran, en 1978-1979, en suivant de près pour la presse la chute du shah. Il a voulu se mettre le plus possible à l’écoute d’un soulèvement qui, par sa dimension religieuse, déroutait. Mais très vite, on cherche à le discréditer en l’accusant violemment de naïveté face à l’avènement des mollahs…

Le dégrisement iranien aura de lourdes conséquences sur lui. Est-il possible qu’on le lise si mal ? À cette époque, Foucault s’est embarqué dans un projet monumental : il a publié en 1976 La Volonté de savoir, le premier tome d’une ambitieuse Histoire de la sexualité. Or la suite promise tarde à venir. Il se sent guetté, attendu au tournant par une critique dont il a expérimenté les « monstruosités ». Peinant sous le poids de la tâche, il rêve d’autres horizons.

Ce sera le Japon, où il découvre une spiritualité éloignée de la tradition occidentale ; et surtout les États-Unis, où il séjourne de plus en plus régulièrement depuis les années 1970, en particulier à Berkeley, en Californie. Sa notoriété là-bas croît, on parle de véritable « Foucaultmania », mais il y a plus. À San Francisco, il découvre les milieux gay, où s’inventent avec une détonante liberté des modes de vie inédits ; il explore d’autres rivages de sa sexualité, s’initie à la subculture S/M, qui, en érotisant l’ensemble du corps, refuse l’empire du sexe comme seul organe de jouissance ; la drogue, en vogue depuis l’ouverture par Aldous Huxley des « portes de la perception », l’aide à poursuivre cette quête de désexualisation du plaisir. Dans cette société en ébullition, où la réinvention de soi à laquelle il aspire semble cette fois possible, Foucault connaît, dit son biographe, « la réconciliation avec soi-même enfin réalisée ».

« Tous mes livres sont des petites boîtes à outils »

À Paris, la rumeur enfle. Huit années, déjà, sans publier : le grand Foucault est-il vidé, rincé, dépassé ? Bien plutôt, l’expérience américaine a rebattu les cartes. Il a entrepris de reprendre de fond en comble les tomes II et III de son Histoire de la sexualité. Dans son appartement de la rue de Vaugirard, ses proches le voient travailler d’arrache-pied à ce que son ami Hervé Guibert appelle son « livre infini ». Car Foucault joue contre la montre. Il a fini par admettre que cet étrange « cancer gay », qu’il avait pris pour une légende grotesque, existe bel et bien. Sous l’œil impuissant de son compagnon Daniel, il s’affaiblit de jour en jour sous la morsure du sida, mais tient son état caché. Le virus lui laissera tout juste le temps de faire mentir – et avec quel éclat ! – la rumeur qui le voulait fini, en publiant en 1984 le fruit de ses derniers efforts. Sur son bureau, le manuscrit du quatrième et dernier tome de son Histoire de la sexualité est presque achevé. Seulement, cette année-là, le 15 juin, Michel Foucault meurt à 57 ans.

Reste l’œuvre. Une quinzaine de monographies, quatorze années de cours au Collège de France et des milliers de pages de Dits et écrits – entretiens, conférences et articles –, patiemment édités après son décès. Une œuvre qui, malgré la disparition de son auteur, ne demande pas mieux qu’à se poursuivre à travers d’autres : « Tous mes livres, expliquait Foucault en 1975, […] sont, si vous voulez, des petites boîtes à outils. Si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle phrase, de telle idée, telle analyse comme d’un tournevis ou d’un desserre-boulon, pour court-circuiter, disqualifier, casser les systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux-là mêmes dont mes livres sont issus… eh bien, c’est tant mieux. »

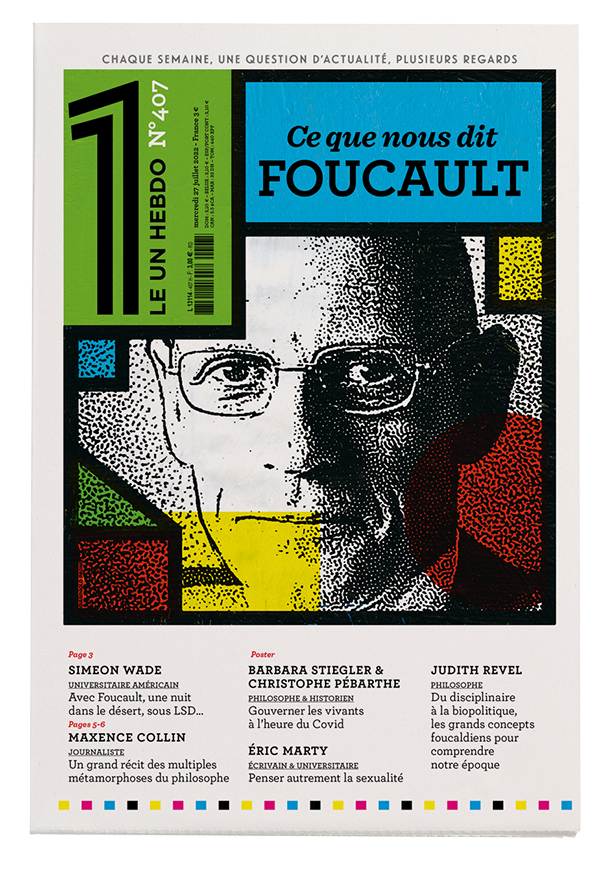

Légende : Photographie prise par son ami Jean-François Miquel à la Maison française d’Uppsala (Suède), vers la fin des années 1950 © Centre Michel Foucault

« Foucault démultiplie les figures du pouvoir »

Judith Revel

La philosophe Judith Revel explique comment Foucault n’a jamais cessé d’affiner son analyse de la question du pouvoir.

« Ne me demandez pas qui je suis »

Maxence Collin

Du normalien brillant mais tourmenté par son homosexualité à l’intellectuel adulé, en lutte avec le sida à la fin de sa vie : le parcours du philosophe Michel Foucault est retracé dans ce grand récit.