Les paradoxes de la question sexuelle

Temps de lecture : 7 minutes

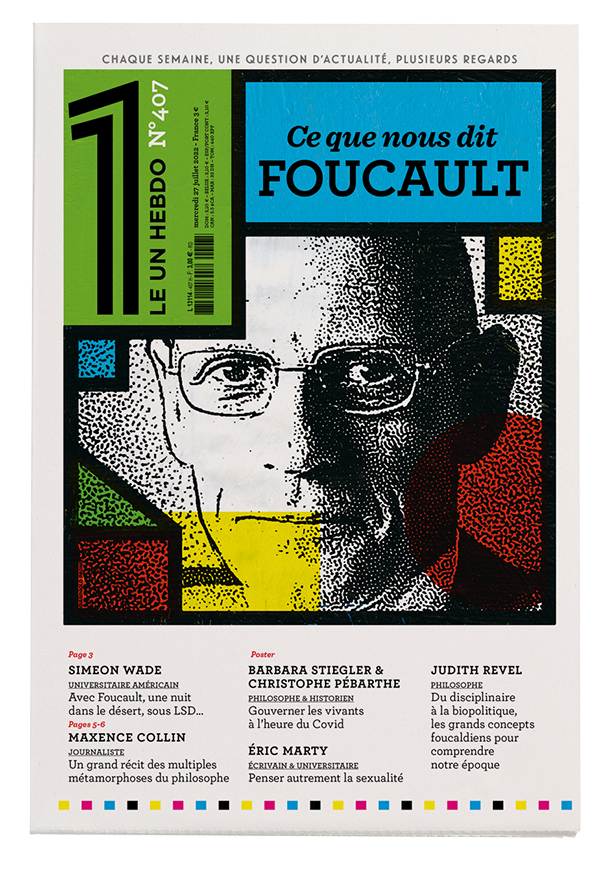

Michel Foucault a sans doute été le plus imprévisible des penseurs de la génération des Modernes. La question sexuelle n’échappe pas au paradoxe foucaldien. Alors que, contrairement à ses contemporains majeurs – Derrida, Barthes, Deleuze… –, il n’avait jamais abordé ce thème, celui-ci devient soudain, avec la parution en 1976 du premier tome de son Histoire de la sexualité, un objet de réflexion capital, mais dans un dispositif déconcertant : d’un côté, un livre dont la conclusion est que le sexe est une invention de l’Occident, qu’il faut oublier son austère monarchie, et se défaire de son rôle surévalué ; de l’autre, presque aussitôt après, une abondance soudaine de textes, d’interventions, d’entretiens dont l’objet est précisément la sexualité : propos où il engage ses pratiques, son orientation sexuelle, ses rapports personnels à la sexualité : homosexualité, relations sadomasochistes (S/M), éloge de la vie créatrice de l’univers « gay ». Et le paradoxe s’accentue encore dans le fait que dans ce discours, qui ne prend jamais la tonalité complaisante de confidences intimes, cette sexualité peut apparaître à certains égards comme un modèle théorique permettant de penser les relations de pouvoir, de domination, de socialisation.

Foucault ne pouvait se contenter de démystifier le dispositif de sexualité occidental, et donc limiter son discours à l’exercice convenu de la critique sociale ordinaire. Une de ses ambitions pendant cette période a été aussi d’explorer les paradoxes auxquels certaines pratiques du corps nous ouvrent, en tant qu’elles échappent au dispositif dominant. Et le premier paradoxe alors, c’est l’hypothèse que les pratiques du corps dont il fait la matière de son propos s’inscrivent dans ce qu’il appellera un processus de « désexualisation ». Pour Foucault, ce n’est pas le sexe qui est premier, mais c’est le dispositif de sexualité qui en fait le centre de nos vies, c’est le biopouvoir qui investit nos corps et qui donne au sexe ce statut de monarque autoritaire de nos existences. Si La Volonté de savoir étudiait les étapes par lesquelles nos corps et notre sexualité étaient génitalisés, réduits à obéir à cette mythologie assujettissante du « sexe », les textes qui suivent vont explorer ces autres pratiques du corps qui échappent à ce modèle, qui échappent à cette centralité imposée par le système des normes. La désexualisation ainsi n’est évidemment pas un renoncement aux plaisirs, c’est au contraire l’accès radical aux plaisirs pour autant précisément que le sexe n’y est plus le centre. Ainsi, le second paradoxe est que le sexe, par la place autoritaire et centrale qui lui est donnée, est en réalité un obstacle aux plaisirs : « C’est de l’instance du sexe qu’il faut s’affranchir si, par un retournement tactique des divers mécanismes de la sexualité, on veut faire valoir contre les prises de pouvoir, les corps, les plaisirs, les savoirs, dans leur multiplicité et leur possibilité de résistance. Contre le dispositif de sexualité, le point d’appui de la contre-attaque ne doit pas être le sexe-désir, mais les corps et les plaisirs » (La Volonté de savoir, p. 208).

Pour Foucault, c’est le biopouvoir qui investit nos corps et qui donne au sexe ce statut de monarque autoritaire de nos existences

L’opposition que Foucault établit ici entre corps et sexe peut mener à une sorte d’art érotique ; l’opposition entre plaisirs et désir, quant à elle, a une fonction qu’on pourrait dire philosophique – art érotique et discours philosophique devenant alors sur ce point indiscernables. Si le désir est ainsi dévalué, c’est parce qu’il modèle le corps en l’orientant du côté du sexe, accentuant encore chez l’homme occidental cette volonté d’être sujet, maître de lui-même (je désire, donc je suis), et qui par cette illusion est en fait assujetti à la loi sociale, homme du biopouvoir. Les plaisirs, eux, sont du côté du corps, ils relèvent des « techniques de vie » décentrées par rapport au conditionnement génital, allant même jusqu’à effacer toute frontière et toute hiérarchie entre les plaisirs, et donc défaire l’étrange monopole que le sexe aurait sur eux. Le corps, émancipé de l’autorité factice que le sexe génital aurait sur nous, nous libère également de l’aspiration du désir-sexe à vouloir être la matière de nos identités : identités de genre, d’orientation sexuelle, identité psychique, parentale… Pour Foucault, l’identité, l’aspiration à être sujet est cette illusion qui nous assujettit en fait à une norme sociale, et s’il y a un principe éthique pour lui, ce n’est pas de découvrir qui l’on est « mais de refuser ce que nous sommes » (« Le sujet et le pouvoir », 1982, Dits et écrits, t. II, p. 1051) : les plaisirs sont précisément le lieu de cette « désidentification » (terme inspiré du foucaldisme qui désigne les pratiques de soi par lesquelles l’individu échappe aux normes identitaires qui le façonnent).

Le fait de substituer progressivement à l’appellation « homosexuel » celle de « gay » témoigne de cette volonté de se défaire d’une assignation qui précisément témoignait de la fonction autoritaire, identificatrice du dispositif de sexualité occidental. Le terme « gay » ouvre à un tout autre paysage mental, celui d’une stylistique de l’existence marquée par l’inventivité, par la plasticité des pratiques du corps, où la sexualité cesse de relever du secret personnel, mais devient une force créatrice, un mode de vie, une culture collective, multiple, qui associe les expérimentations corporelles, les jeux, les façons d’être, les communautés.

Selon Foucault, la relation S/M substitue à la violence et à la soumission le jeu, le défi, un mixte de règles et d’aléas

Parmi ces pratiques du corps que Foucault explore, il donne sans aucun doute une importance particulière à la pratique S/M. Son approche s’éloigne considérablement de celle qu’en avait proposée son ami Gilles Deleuze dans les années 1960 autour de Sacher-Masoch, qui alors était prise dans la mythologie masochiste traditionnelle : mythologie de la Maîtresse (la fameuse « Vénus à la fourrure »), esthétisme, dimension initiatique… L’expérience S/M avec Foucault ne nous débarrasse pas seulement du folklore un peu désuet de la perversion, elle nous ouvre à la pratique d’un jeu que sous-tend une lecture strictement pragmatique de la relation S/M : interaction, fluidité et réversibilité des places, instabilité et imprévisibilité dans le jeu stimulus/réponse des partenaires. Foucault n’aura de cesse de renverser tous les poncifs sur le sadomasochisme en affirmant que dans le S/M, il n’y a ni maître, ni esclave, ni agressivité, ni violence, ni relations de pouvoir (« Sexe, pouvoir et politique de l’identité », Dits et écrits, t. II, p. 1556-1562). Selon lui, la relation S/M substitue à la violence et à la soumission le jeu, le défi, un mixte de règles et d’aléas qui se caractérisent par l’incertitude perpétuelle permettant « une espèce de jeu stratégique ouvert » où les places sont réversibles (ibid., p. 1562). Il s’agit par-là de neutraliser les catégories identitaires traditionnelles (le sadique, le masochiste, le pervers, l’hystérique, etc.) qui sont des catégories construites par le dispositif de sexualité au profit d’une tout autre perspective : désormais, c’est l’acte qui prend la place des personnes et qui doit qualifier le champ sexuel qui devient alors un espace purement relationnel.

Bien entendu, une telle narration n’a pu manquer d’être contredite par d’autres récits bien différents. Le discours foucaldien ne vise jamais à décrire le monde ou les faits sociaux, mais à les transformer selon une logique qu’on pourrait dire performative (un verbe performatif étant, en linguistique, un verbe qui réalise ce qu’il énonce – « M. X est condamné à mort » –, par opposition à un verbe qui décrit un état des choses – « Il pleut ») : penser, pour Foucault, c’est transformer le monde et ne jamais s’y soumettre comme à un état de fait. De sorte que, dans l’analyse que propose Foucault de la sexualité, toute la partie historique où il semble décrire l’évolution du dispositif de sexualité est au service d’une pensée qui vise en réalité à la dépasser, à la transformer : c’est en constituant une sorte d’alternative à la réalité sociale, à ce que Sartre appelait le pratico-inerte – c’est-à-dire à la réalité apparemment figée qui nous détermine – que Foucault nous offre les conditions de possibilité de penser autrement et de nous émanciper des mythologies qui nous emprisonnent.

La sexualité était sans doute à ses yeux le terrain le plus risqué à un tel exercice, et en cela le plus propice.

« Foucault démultiplie les figures du pouvoir »

Judith Revel

La philosophe Judith Revel explique comment Foucault n’a jamais cessé d’affiner son analyse de la question du pouvoir.

« Ne me demandez pas qui je suis »

Maxence Collin

Du normalien brillant mais tourmenté par son homosexualité à l’intellectuel adulé, en lutte avec le sida à la fin de sa vie : le parcours du philosophe Michel Foucault est retracé dans ce grand récit.