Femmes et hommes aiment-ils de la même façon ?

Temps de lecture : 9 minutes

Hommes et Femmes subissent les vicissitudes de l’amour, des passions et du désir. Mais les deux sexes les vivent-ils de la manière ? Les questions qui reviennent en thérapie de couple sont, au fond, les suivantes : m’aime-t-il/elle comme moi je l’aime ? Souffre-t-il/elle autant que moi je souffre ? Peut-il/elle comprendre ce que je traverse ?

Notre inconscient occidental reste empreint du mythe platonicien de l’âme sœur. Dans Le Banquet de Platon, le personnage d’Aristophane décrit l’humain ancestral comme un animal à deux corps fusionnés, fort et courageux, au point de vouloir gravir l’Olympe. Ne pouvant souffrir une telle menace, Zeus les sépare en deux, afin de réduire leur force. Ces deux moitiés, se sentant alors incomplètes, se voient réduites à chercher cet autre, dont elles ont été séparées. Ainsi nos fantasmes occidentaux, dépeints dans la littérature et au cinéma, continuent d’être alimentés par l’idée que l’amour (le vrai) est synonyme de fusion, d’une réciprocité totale et absolue des sentiments.

Mais que disent les neurosciences à ce propos ? Existe-t-il des différences physiologiques de la perception des sentiments et des émotions entre les sexes ?

De grandes similitudes neurobiologiques

Trois molécules, communes aux deux sexes, émergent particulièrement des recherches en neurosciences sur l’amour et le désir : l’ocytocine, la vasopressine et la dopamine.

Premièrement, la dopamine est un neuromodulateur crucial pour le plaisir, les récompenses et les addictions. En effet, la dopamine est sécrétée afin de renforcer la mémorisation d’un stimulus plaisant à la suite d’une action. Par exemple le plaisir ressenti lorsqu’on embrasse l’être désiré est encodé : embrasse = plaisir. Lors de la relation sexuelle, la dopamine est sécrétée au fur et à mesure que l’excitation augmente et il est prouvé que l’orgasme se traduit par une décharge brusque d’une grande quantité de dopamine dans nos cerveaux à tous.

Cette décharge va entraîner, entre autres, la libération d’ocytocine et de vasopressine.

L’ocytocine a été découverte en étudiant des mécanismes d’attachement entre la mère et l’enfant, lors de l’allaitement. De fait, elle a été baptisée l’« hormone du lien ». Mais son rôle est bien plus vaste. En effet, elle peut aussi intervenir lors de douleurs intenses (comme l’accouchement) ou durant des moments d’anxiété. Et elle est sécrétée également par ces messieurs. Il a été prouvé que le rôle de l’ocytocine est de permettre une profonde relaxation des muscles, notamment des « muscles lisses » comme ceux autour de l’utérus pour la femme.

La vasopressine est une neurohormone connue depuis longtemps pour réguler les fonctions rénale et cardiovasculaire. Il a été montré qu’elle aussi est impliquée dans les processus d’attachement amoureux. Les recherches chez l’humain et l’animal démontrent que la sécrétion couplée de vasopressine et d’ocytocine, en présence de l’être aimé, est associée à un sentiment de bien-être et de détente. Des études rapportent que ce duo d’hormones ocytocine-vasopressine semble favoriser la proximité entre les individus, nous désinhibant et facilitant le rapprochement physique. Après l’orgasme ou en présence de notre partenaire, nous sécrétons ces deux hormones, ce qui induit une réduction du rythme cardiaque, une détente musculaire profonde, ainsi qu’une réduction du stress et de l’anxiété. Nous nous sentons bien et en sécurité.

À ces similitudes neurochimiques entre les deux sexes s’ajoutent des similitudes dans les régions cérébrales activées. En effet, des études d’imagerie fonctionnelle ont montré que lorsque des participants voient l’être aimé, des zones spécifiques s’activent.

– Parmi elles, l’insula et le cortex cingulaire antérieur, dont le rôle est d’associer les émotions au contexte environnemental et sensoriel. Ces deux régions nous permettent d’avoir conscience que notre corps est bien (rythme cardiaque adéquat, tension basse, muscles relâchés), par exemple, quand nous rions avec notre partenaire au restaurant.

– S’activent également les structures des ganglions de la base, qui sont parties intégrantes du circuit de la récompense.

– Enfin les amygdales et l’hypothalamus sont aussi impliqués. Ils orchestrent la réponse émotionnelle et hormonale induite par la présence de l’être cher : par exemple, le cœur qui bat la chamade, lors de retrouvailles avec celui ou celle qu’on aime.

Une autre similitude de taille se manifeste lors de l’orgasme. Chez les deux sexes, deux régions se désactivent : le cortex préfrontal, impliqué dans les facultés de raisonnement cognitif complexe (calcul, déduction, induction, etc.) et les amygdales, qui orchestrent le traitement des émotions. Cette désactivation couplée permettrait le lâcher prise ressenti lors de l’orgasme. Ces résultats sont appuyés par le fait que des lésions dans ces deux régions induisent une perturbation des rapports sociaux et une recherche compulsive de plaisir.

Mais aussi des différences de taille

Une des différences principales entre les femmes et les hommes reste l’existence de la testostérone. Cette hormone stéroïde est en moyenne dix fois plus présente chez l’homme que chez la femme. Si la testostérone est connue pour promouvoir les changements lors de la puberté masculine, Mazzarti et Canale ont mis en évidence qu’elle est aussi impliquée lors d’un attachement amoureux. Au début d’une relation, les hommes semblent avoir un niveau réduit de testostérone alors que les femmes présenteraient des taux plus élevés qu’à la normale. La testostérone favorisant la libido, les femmes auraient plus de désir dans les premiers temps. Ce taux de testostérone féminin se réduirait après la première année de relation… Pas de chance, car celui de l’homme, dans le même temps, remonterait à sa valeur normale, créant ainsi un décalage dans le couple.

De plus, les variations hormonales menstruelles des femmes ont un impact sur leurs envies sexuelles. Certaines études rapportent une excitation sexuelle plus intense lors de l’ovulation ; l’augmentation d’œstrogènes atteint un pic, ce qui influe positivement sur la libido. Aussi, de nombreuses femmes témoignent d’importants changements durant la grossesse : pour certaines, c’est une disparition totale d’appétit sexuel, alors que, pour d’autres, il s’agit de la période d’excitation la plus intense de leur vie. À noter que l’utilisation de contraception hormonale ajoute à la complexité de ces phénomènes. Un article publié dans la prestigieuse revue Nature rapporte que certaines pilules diminuent le taux de testostérone, réduisant d’autant plus la libido chez la femme. D’autres études menées sur les macaques montrent qu’après injections de ces mêmes molécules les animaux perdent tout simplement intérêt pour la chose.

Les neurosciences montrent que certains clichés sur les hommes et les femmes se traduisent par des effets mesurables par IRM. Par exemple, les cerveaux des femmes et des hommes répondent différemment aux stimuli érotiques. D’après une étude publiée en 2004, les hommes réagissent plus aux stimuli visuels que les femmes, ce qui se traduit par un niveau d’activation plus élevé dans l’hypothalamus, le thalamus et les amygdales. Les femmes semblent plus sensibles au toucher, ainsi qu’au contexte de l’excitation érotique. Mais attention, ces résultats ne prouvent pas pour autant que ces différences sont innées, juste que ces clichés sont mesurables physiologiquement.

Enfin des différences existent en ce qui concerne la réponse sexuelle. Les sexologues Virginia Johnson et William Masters ont montré qu’un rapport sexuel se déroulait en quatre phases : la phase de montée en excitation, la phase de plateau de l’excitation, l’orgasme, et la phase de résolution. Les deux premières phases peuvent être courtes pour l’homme (de l’ordre de quelques secondes à plusieurs minutes), mais sont souvent plus longues chez les femmes (plusieurs minutes minimum). De plus, après l’éjaculation, l’homme rentre dans une phase de « période réfractaire » pendant laquelle, il ne peut avoir de nouvelle érection. La femme, elle, a la possibilité physiologique d’avoir plusieurs orgasmes à la suite.

En conclusion

Comme nous l’avons vu, il existe de très nombreux points communs entre les sexes, mais les différences, incontournables, portent un coup sévère à l’idéal de fusion absolue. De fait, les neurosciences battent en brèche le mythe évoqué par Platon : vouloir fusionner en une seule et même personne est illusoire. L’art de vivre en couple est d’arriver à équilibrer et à harmoniser nos différences.

Précisons néanmoins que si les neurosciences ont fait des progrès exponentiels ces vingt dernières années, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un champ disciplinaire encore trop jeune pour cristalliser toute certitude. De plus, ces différences entre les sexes représentent des généralités moyennes. Les individus n’étant pas des statistiques, la prudence s’impose quant à la transposition de ces résultats à tout un chacun.

À ces considérations physiologiques s’ajoute aussi une réalité sociologique indéniable : les femmes et les hommes ne sont pas soumis aux mêmes attentes, aux mêmes normes. Si le désir et l’excitation sexuelle sont (relativement) bien acceptés venant des hommes, ils restent suspects quand ils viennent des femmes. Et si cette réalité se retrouve chaque jour en sexologie, l’inconfort culturel que représente l’idée d’un désir féminin distinct de sa fertilité explique en grande partie le peu de recherches existant sur ces questions. Il nous reste donc encore beaucoup à découvrir sur ce sujet passionnant…

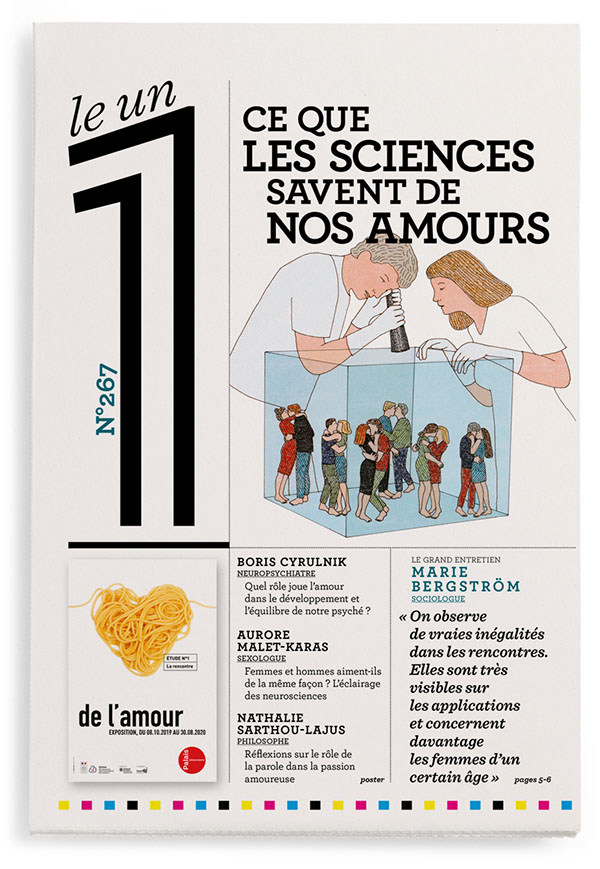

« On n’a jamais autant attendu du couple »

Marie Bergström

Si la technologie facilite les rencontres, les couples restent issus des mêmes milieux et des barrières demeurent, en particulier pour les femmes d’un certain âge et les hommes ayant un faible niveau d’études. Entretien avec la sociologue Marie Bergström.

[Algorithmes]

Robert Solé

Ne réussissant pas à trouver l’âme sœur, au travail, à la piscine ou à la sortie de la messe, je me suis résigné à la rencontrer dans le monde numérique. J’ai exclu les sites du genre Ea…

Construction sociale d’un instinct animal

Philippe Combessie

À certains égards, l’être humain est un animal ordinaire ; mais, en plus d’un domaine, il se distingue de façon manifeste. C’est le cas en matière de désirs sexuels ; leur expression, du moins, se trouve tr&…