Du côté des émotions

Temps de lecture : 8 minutes

Depuis une vingtaine d’années s’est développé dans les universités un nouveau champ académique, celui dit des « sciences affectives ». Ce domaine de recherche et d’enseignement s’intéresse aux émotions et aux autres phénomènes affectifs comme les préférences, les humeurs, les motivations, le bonheur et le bien-être.

Dans ce contexte, les émotions dites « négatives », telles que la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, le mépris, la culpabilité, la honte ou encore la jalousie, sont particulièrement étudiées. Au contraire, certaines émotions sont dites « positives » car elles sont ressenties comme agréables et souvent activement recherchées – par exemple, la joie, l’amusement, la fierté, l’intérêt et l’émerveillement.

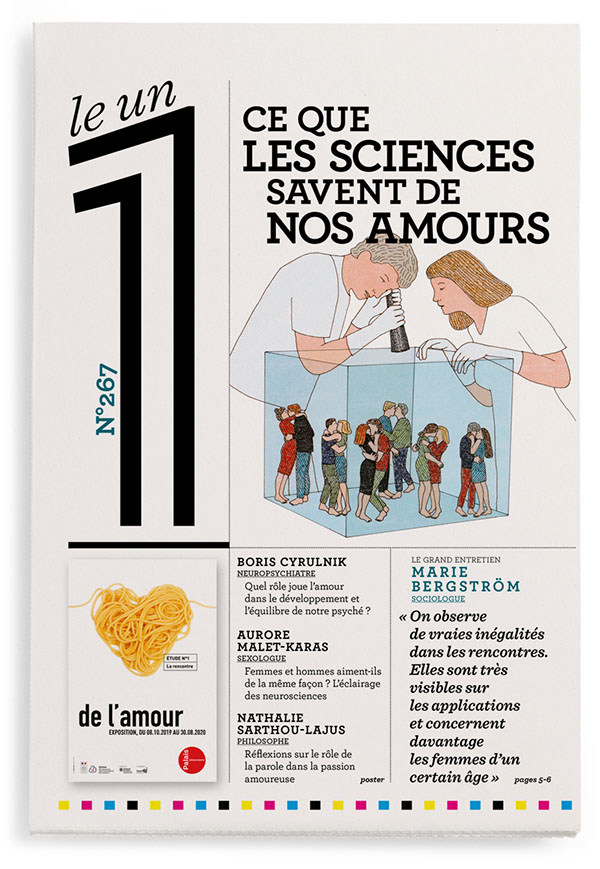

Un débat existe pour savoir si l’amour peut être considéré stricto sensu comme une émotion spécifique, au même niveau que celles mentionnées ci-dessus, ou si l’amour est une sorte de syndrome émotionnel, caractérisé par le fait qu’il nous dispose à ressentir plus probablement et plus intensément toute une palette d’émotions. En tout cas, il a été proposé que toutes les émotions, si différentes soient-elles, ont un mode de fonctionnement commun. Un consensus se développe autour d’une approche que l’on appelle « componentielle ». Chaque émotion serait ainsi constituée de cinq composantes en interaction : 1) l’évaluation cognitive (par exemple, interpréter une phrase comme un compliment) qui va déclencher une réponse composée de : 2) l’expression motrice (faire un sourire) ; 3) la réponse périphérique (une augmentation de la fréquence cardiaque) ; 4) la tendance à l’action (vouloir s’approcher de la personne qui nous complimente) ; et 5) le ressenti (la joie). L’amour expliquerait l’émergence d’une série de réactions affectives et sous-tendrait l’apparition de nombreuses émotions vis-à-vis de la personne qui est digne d’être aimée, par exemple pour ses qualités personnelles ou pour l’unicité de la relation que l’on partage avec elle.

Descartes, dans Les Passions de l’âme, considérait l’amour comme étant l’une des six passions primitives. Notons que le terme « amour » désigne une famille de phénomènes affectifs très variés qui peuvent aller du plaisir à l’émotion intense, en passant par la disposition affective. Lorsque l’on dit : « J’aime le chocolat », on exprime le plaisir particulier que nous procure généralement le chocolat. Lorsque l’on déclare : « Je brûle d’amour pour toi », c’est plus probablement une émotion intense que l’on exprime. Alors que lorsque l’on affirme : « J’aime ma femme et mes enfants », cela pourrait correspondre à une disposition affective. D’autres distinctions de formes d’amours, proposées dès l’Antiquité, restent pertinentes de nos jours : Éros (l’érotisme ou la passion amoureuse), Agapè (l’amour du prochain ou l’amour désintéressé) et Philia (par exemple, l’amitié ou l’amour pour la famille). La recherche actuelle s’intéresse beaucoup à des processus liés à ces notions, notamment ceux qui relèvent de l’amour passionnel – sur lequel nous allons nous concentrer ici –, mais aussi de la tendresse, de la compassion, de la bienveillance ou encore des styles d’attachement.

Pour décrire la relation amoureuse telle qu’elle peut être observée au sein d’un couple, la théorie triangulaire de l’amour a été proposée en psychologie. Selon cette théorie, la relation amoureuse repose sur trois dimensions principales : l’intimité, qui assure une certaine complicité dans le couple ; la passion, qui reflète l’intensité du désir envers le partenaire ; l’engagement, qui correspond à la décision de contribuer à la relation. L’intensité de ces dimensions déterminerait l’intensité de l’amour. Quelles que soient la culture et l’époque, il semblerait que la relation amoureuse au sein d’un couple puisse être décrite comme comportant une composante de passion amoureuse, mais aussi une composante de « compagnonnage amoureux », c’est-à-dire un ensemble d’émotions telles que la tendresse et l’affection que l’on ressent pour ceux qui partagent notre vie.

La passion amoureuse, durant laquelle il y a souvent une activation corporelle forte grâce à l’implication du système nerveux sympathique, a été particulièrement étudiée, y compris au moyen d’études en neurosciences qui se sont intéressées au cerveau amoureux. Ainsi, lors d’études en neuro-imagerie, ont été présentées à des participants des photographies du partenaire duquel ils se déclaraient, sur le moment, passionnément amoureux. De manière générale, ces études ont montré que des régions clés dans le cerveau pour les émotions et leur régulation étaient impliquées. En particulier, elles ont révélé que le circuit de la récompense jouait un rôle lors de la perception de la personne passionnément aimée. Une interprétation est qu’une facette de la passion amoureuse – sans réduire celle-ci à cette seule facette – correspond au fait que notre cerveau apprend que l’être aimé représente une source de plaisir potentiel et développe un mécanisme qui traite cette personne comme une récompense, aux sens psychologique et neurophysiologique du terme. Cela expliquerait à la fois l’attirance pour cette personne et le plaisir ressenti en sa compagnie.

À ce titre, la recherche actuelle distingue deux composantes clés qui sous-tendent le traitement de la récompense : le wanting, le désir qui pousse l’organisme à obtenir la récompense, et le liking, l’expérience de plaisir que l’on éprouve en « consommant » la récompense – par exemple, de la nourriture. Des recherches suggèrent que, dans l’addiction, il pourrait y avoir un dysfonctionnement du wanting plutôt que du liking, dans la mesure où l’énergie dépensée pour rechercher la substance devient disproportionnée par rapport au plaisir ressenti lors de la consommation de la substance. Les métaphores qui associent la passion amoureuse à une forme d’addiction pour l’être aimé trouveraient ici un fondement neurobiologique. La rupture amoureuse pourrait causer un désir, un manque, une souffrance – il existe ainsi d’intenses « chagrins d’amour ».

L’idée que l’amour puisse être un épisode émotionnel (spécifique ou non) ressenti par un individu en présence de l’être aimé est compatible avec l’idée que l’amour nous dispose aussi à ressentir d’autres émotions. En ce sens, le sentiment amoureux vis-à-vis d’une personne est une disposition affective : tout comme l’anxiété sociale nous dispose à avoir peur de parler en public, le sentiment amoureux nous disposerait à ressentir une gamme d’émotions avec une probabilité et une intensité plus marquées. L’amour serait en quelque sorte le fondement de nombreuses émotions. Ainsi, ce qui touche à l’être aimé nous positionne d’emblée en situation de ressentir une émotion, comme la joie de revoir la personne aimée, mais aussi la peur qu’il lui arrive quelque chose, la nostalgie de moments passés avec elle, la tristesse lors de séparations, ou encore la fierté lors de ses réussites.

Qui peut ressentir l’amour ? Étant donné la multitude des phénomènes affectifs qui peuvent être associés au terme « amour », du simple plaisir à la passion amoureuse, en passant par la relation d’attachement et le désir sexuel, il est très probable qu’au-delà des humains, de nombreux autres animaux possèdent certains mécanismes clés pour l’amour. L’étude des émotions pousse également les chercheurs à essayer de les modéliser dans des systèmes artificiels. Comme l’avait écrit un des pères fondateurs de l’intelligence artificielle, Marvin Minsky, « la question n’est pas de savoir si des machines intelligentes peuvent avoir des émotions mais de savoir si des machines peuvent être intelligentes sans émotions ». Peut-être faudrait-il même se poser la question suivante : un robot peut-il être intelligent s’il ne peut pas être amoureux ?

« On n’a jamais autant attendu du couple »

Marie Bergström

Si la technologie facilite les rencontres, les couples restent issus des mêmes milieux et des barrières demeurent, en particulier pour les femmes d’un certain âge et les hommes ayant un faible niveau d’études. Entretien avec la sociologue Marie Bergström.

[Algorithmes]

Robert Solé

Ne réussissant pas à trouver l’âme sœur, au travail, à la piscine ou à la sortie de la messe, je me suis résigné à la rencontrer dans le monde numérique. J’ai exclu les sites du genre Ea…

Construction sociale d’un instinct animal

Philippe Combessie

À certains égards, l’être humain est un animal ordinaire ; mais, en plus d’un domaine, il se distingue de façon manifeste. C’est le cas en matière de désirs sexuels ; leur expression, du moins, se trouve tr&…