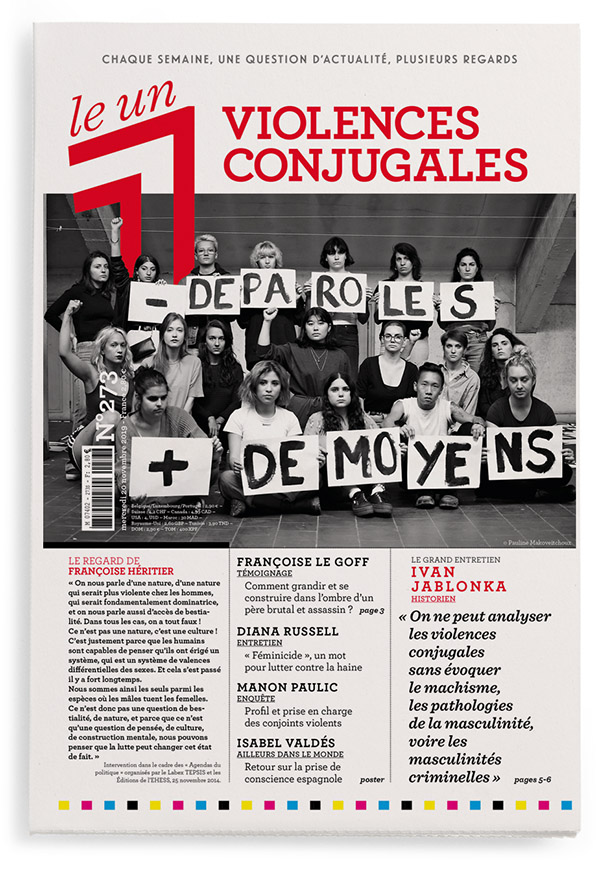

Aux origines de la violence conjugale

Temps de lecture : 13 minutes

CERGY-PONTOISE. Sur leurs visages, difficile de lire cette violence qui souvent les démange. Ils s’appellent Steven, Amadou, Khalid, Jonathan, Sofiane et Younès*. Ils sont ambulancier, électricien, militaire de réserve, déménageur, garagiste et retraité. Ils ont majoritairement entre 30 et 40 ans ; le plus vieux n’a pas loin de 70 ans. Dans les locaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Val-d’Oise, mardi 12 novembre, ces hommes placés sous main de justice sont réunis autour d’une table ovale. Peu fiers, certains regardent leurs pieds. « Si on est là, c’est qu’on a levé la main », résume Steven, qui a gardé son blouson et sa casquette à l’envers.

En 2018, selon un rapport de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, près de 71 000 individus ont été impliqués dans des affaires de violences conjugales. Parmi eux, 17 908 hommes ont été condamnés pour violences entre partenaires, dont 54 pour homicide volontaire, 65 pour viol, 49 pour non-respect d’une ordonnance de protection et 1 662 pour menace et harcèlement. Chaque année, la justice contraint une partie d’entre eux à participer à un stage de responsabilisation. À Cergy-Pontoise, ils se retrouvent, par groupe de dix, maximum, le mardi soir. « D’habitude, on essaye de mixer les âges, les cultures et les quartiers d’origine, précise Françoise Lescoët, la conseillère pénitentiaire en charge d’animer la séance. On a souvent des chefs d’entreprise et des ingénieurs. Un jour, on a même vu passer un psychiatre. »

À ces stages, seuls sont conviés les hommes « rattrapables », c’est-à-dire les plus disposés à évoluer. Tous n’arrivent pas avec le même bagage : certains assument tout de suite les faits commis, tandis que d’autres s’entêtent à les contester. C’est là que l’effet de groupe est censé opérer sa magie. Chez les conseillers pénitentiaires du Val-d’Oise, la frustration est souvent au rendez-vous. Jonathan, jeune déménageur, entame sa sixième séance et s’enfonce dans le déni. Il répète que « c’est à cause de [sa] femme », qu’« elle est malade dans sa tête » et que, chez lui, « c’est pas pareil ».

Pour Linda Tromeleue, psychologue clinicienne qui travaille en étroite collaboration avec le SPIP, la projection de la responsabilité de ses actes sur autrui constitue une grande caractéristique commune aux auteurs de violences conjugales. « Dans leur manière de communiquer, ils nous invitent à penser la responsabilité de la femme, explique la thérapeute. Et par ce renversement, ils légitiment les faits qu’ils ont commis. » Bien souvent, « leur communication est abusive : les termes qu’ils emploient minimisent la violence dont ils ont fait preuve ». L’un parlera de « gifle » pour caractériser un acte ayant entraîné l’explosion du tympan, un autre de « poussette » pour décrire une bousculade violente. « Récemment, un homme m’a parlé d’une "gorgette", poursuit-elle. D’après lui, il s’agissait d’un coup qui, lorsqu’il est bien fait, coupe la respiration. » Ces réunions hebdomadaires sont une occasion de travailler sur le vocabulaire, qui fait souvent défaut aux agresseurs. Ici, certains pensent encore que « dispute » et « violence conjugale » sont synonymes.

D’autres points communs distinguent les agresseurs, à commencer par un narcissisme troublé, allant de pair avec un fort égocentrisme. « Il rend la relation avec l’autre très difficile puisqu’il favorise des phénomènes de domination et de prise de pouvoir », développe la psychologue. Aux yeux d’un homme violent, l’autre, dans son altérité, ne peut exister de manière indépendante. À cela s’ajoutent d’éventuels « aspects dissociatifs de la personnalité » : leur discours et leurs émotions ne concordent pas. « Certains vont vous raconter quelque chose de très grave, avec le regard pétillant ou un léger sourire. »

La prise en charge psychologique

Comment prendre en charge ces personnes ? « La violence est une question d’éducation, d’environnement, de société », rappelle Linda Tromeleue, qui prône une approche globale. De son point de vue de psychologue, il est indispensable d’entamer la thérapie par le biais de la responsabilisation. L’auteur doit avant tout prendre conscience que la violence exercée sur sa compagne résulte d’un choix qu’il a fait parmi d’autres possibles. « Ce n’est qu’une fois ce travail accompli que l’on peut, dans un second temps, s’interroger sur les causes de la violence ; mais certainement pas avant », insiste-t-elle.

Aux origines de la violence conjugale se trouve souvent une enfance traumatique. La thérapeute hésite toujours à en parler en ces termes « parce que cela crée un relâchement : on s’identifie à l’enfant qu’ils ont été et on excuse plus facilement ». Troubles de l’attachement, carences empathiques, angoisses d’abandon, de dépendance, voire d’anéantissement… ces biais transparaissent au cours des stages, notamment à l’occasion d’improvisations théâtrales. Guidés par un synopsis et par une comédienne professionnelle qui incarne le rôle de leur conjointe, les agresseurs jouent des scènes de tension dans le couple. Par exemple : « Votre femme, qui a consacré tout son temps libre à vos enfants ces dix dernières années, vous fait part de son désir de reprendre la zumba, un programme de remise en forme intense. Or, les cours tombent le samedi après-midi, au même moment que votre entraînement de foot. Comment réagissez-vous ? »

Une manière efficace de tester la sincérité des participants. « Avec l’impro, ils ne sont plus en mesure de nous sortir le discours tout fait, qu’ils savent que l’on attend d’eux, explique Françoise Lescoët. Ils se prennent au jeu des émotions et le naturel revient au galop. » Le théâtre permet aux animateurs de « travailler sur du concret ». « Notre difficulté aujourd’hui, poursuit la conseillère, c’est la maigreur des dossiers que l’on reçoit. Parfois, on n’a même pas accès au procès-verbal de la police. » Autrement dit, les conseillers ne sont pas toujours au courant des faits précis pour lesquels les participants ont été condamnés.

Avocate spécialiste des violences conjugales, Isabelle Steyer reproche plus globalement au système judiciaire français « un manque de motivation du jugement », c’est-à-dire un défaut de pédagogie. Elle invite à prendre exemple sur le Canada où, une fois la peine prononcée, « le juge explique à l’agresseur, yeux dans les yeux, humainement et personnellement, les raisons précises de sa condamnation ». Une manière de commencer le processus de responsabilisation en amont et, selon l’avocate, « d’éviter qu’au moment du stage, les hommes n’aient pas réellement compris pourquoi ils se trouvent là ».

Devant l’ensemble du groupe, Françoise Lescoët invite Amadou à partager son ressenti. La semaine précédente, il a joué la scène de la zumba. Il est méfiant. « Quand j’ai vu l’actrice arriver avec son café, là, j’ai tout de suite vu qu’elle voulait m’amadouer pour me demander un truc », lance-t-il spontanément. Ce type de réaction n’étonne plus les animateurs : « Ces hommes n’ont jamais eu l’habitude des marques d’affection, explique Wafa Mokhtari, également conseillère au SPIP. C’est un manque qui remonte à leur enfance et qu’ils ont du mal à gérer à l’âge adulte. »

D’un point de vue psychologique, ces troubles s’expliquent par « des moments de discontinuité, de vide, vécus lorsqu’ils étaient bébés ou très jeunes enfants ; des besoins primaires non assouvis parce qu’il n’y avait personne pour y répondre », commente Linda Tromeleue. En plongeant dans le passé des agresseurs, elle constate que des violences graves ont été subies quasi systématiquement. Elles sont d’ordres physique, psychologique, intrafamilial – « les violences conjugales existaient souvent déjà une génération avant » – ou encore sexuel. « Et aucun de ces hommes n’a reçu, pour ces violences subies, de traitement social ou pénal, observe-t-elle. Ils sont restés avec un sentiment d’injustice très étouffé. Pour certains, cela vaut la peine que leur soit expliqué, à un moment donné, qu’ils ont eux aussi des droits, notamment celui de lancer une procédure pénale. » Ces faits sont néanmoins souvent prescrits.

Traiter la victime derrière l’agresseur

À Limoges, dans le cadre de son dispositif « Mots pour maux », l’Association de réinsertion sociale du Limousin accueille elle aussi des auteurs de violences conjugales placés sous main de justice. En entretien individuel, Magali Barre explore les histoires personnelles des agresseurs « pour les aider à comprendre ce qui les a menés à la violence et réduire les risques de récidive ». L’éducatrice spécialisée assume son rôle particulier. « Quand je les reçois, je suis chaleureuse, bienveillante, aimable et empathique, confie-t-elle. Je veux me distinguer du magistrat, du procureur ou du policier. » Elle traite « la victime en eux, sans complaisance ».

Dans son bureau, il arrive que des agresseurs racontent leur histoire pour la première fois. L’un d’entre eux lui a confié avoir été violé par le demi-frère de sa mère, un autre avoir découvert à l’âge de 30 ans que son oncle était son père. Récemment, elle a reçu un homme de 70 ans qui avait frappé sa femme après que celle-ci l’eut traité de « bâtard ». Or, cet homme n’a jamais su qui était son père. « Dans son village, tout le monde savait sauf lui, raconte-t-elle. Toute son enfance, il s’est fait traiter de bâtard. » Quand son épouse s’y est mise, « il a dégoupillé ».

L’éducatrice, en charge du dispositif depuis près de vingt-cinq ans, ne cache pas la réalité de son association, faite de « beaucoup de violences réciproques, physiques ou psychologiques ». Elle accompagne actuellement 12 femmes auteures de violences conjugales, dont certaines participent à une expérimentation dans le cadre de leur incarcération. Depuis le début de l’année, la maison d’arrêt de Limoges organise des groupes de parole mixtes, une initiative plutôt rare. Magali Barre, épaulée par une psychologue, se charge de l’animation. D’abord dubitative, elle s’est laissé convaincre par la dynamique du groupe hommes-femmes, au sein duquel les langues se délient assez facilement. « Un homme a lâché avoir été battu par sa femme, raconte l’éducatrice. Il n’a jamais porté plainte parce qu’il avait honte, peur de ne pas être cru ou d’être jugé. »

Ces prises en charge sont-elles vraiment efficaces ? À l’heure actuelle, les études officielles manquent cruellement. Et pour cause : elles semblent particulièrement difficiles à mener. Pour la sociologue Natacha Chetcuti-Osorovitz, qui a observé ce type de groupes entre 2013 et 2016, il y a une raison principale : « Il suffit qu’un ancien condamné récidive dans un autre département pour qu’il n’apparaisse pas dans les statistiques. » D’autre part, certains hommes ont de nouveau recours à la violence sans pour autant que leur victime porte plainte. Ils échappent alors aussi au radar. Linda Tromeleue met en garde sur le risque d’interroger l’efficacité de ces dispositifs « à travers des raisonnements trop binaires ». Lorsqu’un homme récidive, dit-elle, cela ne signifie pas nécessairement que la prise en charge a été inefficace. « On sait notamment que l’isolement social à l’issue d’un suivi peut réduire à néant les bienfaits d’une prise en charge qui aura par ailleurs porté ses fruits. »

Une autre question se pose : combien de temps une thérapie doit-elle durer ? « Cela varie mais c’est très long, explique la psychologue. Une année suffit rarement à responsabiliser un auteur de violences. Et ce n’est que la première étape. Voilà pourquoi nous avons besoin de plus de moyens. » Magali Barre a observé que les violences conjugales s’accompagnaient souvent d’addictions. « Lorsque ce problème est réglé, il y a de grandes chances que celui de la violence le soit aussi », dit-elle. L’expérience du commissariat de Trappes en atteste. D’après la commandante Anne Dupond-Taesch, cheffe du groupe local de protection de la famille, il est question d’alcool dans une procédure sur deux. « Certains arrivent ici totalement alcoolisés et, le lendemain, ce ne sont plus les mêmes, explique-t-elle. On en voit parfois se mettre à pleurer. »

Les cas pathologiques

Les thérapeutes, éducateurs et membres de l’administration pénitentiaire interrogés au cours de cette enquête reconnaissent se sentir démunis face à certains profils particulièrement inquiétants. Il s’agit, selon Alain Legrand, psychanalyste et fondateur de la FNACAV (une fédération nationale qui réunit les structures de prise en charge d’auteurs de violences conjugales), de la catégorie des « hommes violents ». Contrairement aux « auteurs de violences », chez qui la violence serait « contextuelle », les « hommes violents » exercent une violence « structurelle », « répétitive et fréquente ». Elle fait partie de leur personnalité et peut s’exprimer sous la forme psychologique, administrative (confisquer ses papiers), économique (la priver de ses ressources, lui interdire de travailler), physique, ou sexuelle, selon le psychanalyste. Chez eux, « la haine des femmes est un primum movens [une impulsion] souvent née de traumatismes d’abus sexuels, de la part d’hommes ou de femmes ». Dans leur esprit, toujours sous l’angle psychanalytique, la femme incarne l’idée de castration : elle est un homme sans attributs.

Ceux-là, les thérapeutes savent qu’ils auront beaucoup de difficulté à les sortir de l’engrenage. Mais, pour ces cas particuliers, Linda Tromeleue insiste sur la nécessité d’une prise en charge qui permettra au moins « de mettre en place des contrepoids ». Et d’éviter que de banales histoires de couple se transforment en féminicide. À l’heure où nous bouclons cet article, 134 femmes sont mortes sous les coups de leur partenaire ou ex-conjoint, depuis le début de l’année 2019. Déjà douze de plus que l’an dernier.

* Les prénoms ont été modifiés.

« Le féminicide est l’échec sanglant du patriarcat »

Ivan Jablonka

En France, au moins 220 000 femmes sont battues par leur conjoint chaque année. Que disent les violences conjugales de notre société ?

Ces violences naissent au croisement d’un parcour…

[Devoir conjugal]

Robert Solé

Depuis 1990, la loi française reconnaît le viol entre époux. Cette « atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » est même sanctionnée plus sévèrement pour un couple, pris …

Aux origines de la violence conjugale

Manon Paulic

CERGY-PONTOISE. Sur leurs visages, difficile de lire cette violence qui souvent les démange. Ils s’appellent Steven, Amadou, Khalid, Jonathan, Sofiane et Younès*. Ils sont ambulancier, électricien, militaire de réserve, d&e…