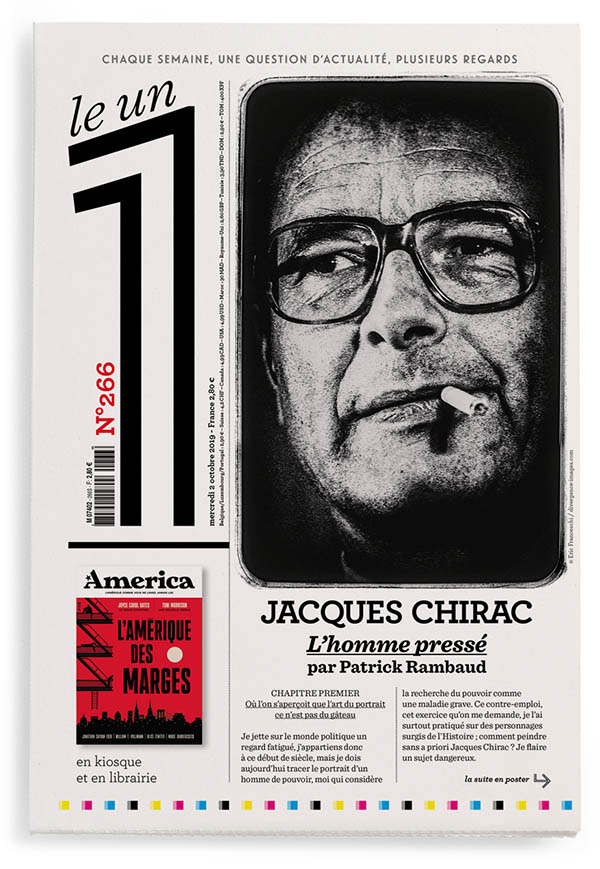

L’homme pressé

Temps de lecture : 26 minutes

CHAPITRE PREMIER

Où l’on s’aperçoit que l’art du portrait ce n’est pas du gâteau

Je jette sur le monde politique un regard fatigué, j’appartiens donc à ce début de siècle, mais je dois aujourd’hui tracer le portrait d’un homme de pouvoir, moi qui considère la recherche du pouvoir comme une maladie grave. Ce contre-emploi, cet exercice qu’on me demande, je l’ai surtout pratiqué sur des personnages surgis de l’Histoire ; comment peindre sans a priori Jacques Chirac ? Je flaire un sujet dangereux.

Nous ne connaissons de cet homme que la surface, des images, des anecdotes recuites, des manigances étalées à la une des journaux, cette batterie de casseroles accrochée à sa ceinture et qu’il trimballe comme une mariée sa traîne. Il ne se livre jamais. Il offre aux péquins que nous sommes une gamme réduite d’expressions, la gravité au front plissé, l’étonnement aux sourcils levés, le sourire large d’un type serein ; les plis de la bouche tombent quand il plaint les rescapés d’une inondation, il pince les lèvres pour retenir sa colère s’il affronte un rival. Des masques. Ses envolées brutales, ses jurons, ses plaisirs personnels et ses rires éclatent en coulisse.

Il bouge tout le temps. Ce n’est pas un modèle docile. Certains observateurs finauds ont remarqué qu’il remuait furieusement les jambes sous la table, l’autre jour, lorsque Poivre d’Arvor l’interrogeait à la télévision sur des pans obscurs de sa vie publique. « Hé hé ! disaient les finauds, il se sent mal à l’aise. » Pas du tout ; il a toujours eu un frelon dans la culotte. Au début des années 1950, il agitait déjà ses longues jambes à la bibliothèque de Sciences Po, ce qu’avait remarqué l’étudiante Bernadette : « Ce grand échalas, pensait-elle, boit trop de café. » Le même tic indisposait Giscard : « Il me donne le tournis ! »

On pourrait croire que cette fébrilité traduit une impatience, qu’il se hâte pour appliquer ses idées. Quelles idées ? Elles bougent dans sa tête comme ses jambes sous la table. Un exemple ? En 1992, maire de Paris, il inaugure une plaque au pied du pont Neuf ; l’Unesco vient d’inscrire les berges de la Seine au patrimoine de l’humanité. Il parle avec des trémolos de ce fleuve « si intimement lié à la ville ». Une vingtaine d’années plus tôt, à l’inverse, il défendait le projet d’une voie express qui aurait bétonné les deux rives, parce que le président Pompidou, son bienfaiteur, voulait sottement adapter la ville à la voiture, couvrir le canal Saint-Martin d’une autoroute, casser la gare d’Orsay, bâtir un Manhattan à l’Opéra. Jacques Chirac menaçait alors les malotrus qui avaient sauvé la rive gauche : « Ils seront considérés par l’Histoire comme des démagogues et des incapables ! »

Ni regrets ni remords, il oublie, il avance, il regarde droit devant. Homme pressé, il faut le saisir à la seconde. Malgré ses costumes Lanvin et ses cheveux lustrés de danseur de tango, sans la plume au chapeau, sans la rapière, je l’imagine volontiers en matamore castillan. Voici le prince de la vie friponne, le don Pablos de Ségovie chanté par Quevedo, ce héros picaresque que les événements traversés suffisent à définir : je vais donc esquisser sa trajectoire au pas de course, enfiler ces événements qui le définissent en essayant, çà et là, de planter une perspective.

CHAPITRE II

Young Mister Jack

C’était un fils unique, bichonné par sa mère et grondé par son père. Il se dissipait à l’école et ses maîtres, déjà, notaient les traits constants de son caractère : « Trop bavard, trop distrait, trop nerveux. Plus spontané que réfléchi. » Quand il préparait une interrogation écrite, à la maison, sa mère obligeait les visiteurs à porter une blouse blanche : si le petit attrapait des microbes, il ne pourrait plus travailler. Distant et volage, cigarette au bec, le père lui lisait à haute voix Baudelaire ou Pagnol pour le cultiver de force. L’ascension sociale de la famille avait été continue et rapide, il ne fallait pas qu’un cancre vienne tout briser : les arrière-grands-pères étaient paysans, les grands-pères instituteurs, et le père, François, d’abord employé de banque à la BNCI, dirigea l’agence de l’avenue Victor-Hugo, à Paris, avant de travailler avec Messieurs Potez et Dassault, ses anciens clients, qui avaient inventé l’hélice Éclair et construisaient des avions. Quand les Allemands envahirent la France, ce fut d’ailleurs chez eux que la mère et le fils se réfugièrent, dans le Var, où le petit Chirac, qui détestait le sport, découvrit une vie presque sauvage dans les collines provençales. Dassault avait été interné par les nazis, Potez se cachait, mais on ne parlait guère de politique avant 1942 et le sabordage de la flotte à Toulon. À l’entrée des ennemis en zone libre, le jeune Chirac entendit le nom de Charles de Gaulle à l’heure de la soupe, sans doute, mais à 10 ans il préférait aller couper les communications de l’occupant, par jeu, car ces fils noirs qui couraient sous les buissons de thym et de lavande faisaient de formidables lassos pour s’amuser au cow-boy.

La guerre finie, Jacques retrouva Paris et un lycée où il s’ennuyait. Il ne réfléchissait pas, il s’emballait. Bohème, glandeur, rêveur, à 15 ans il se passionnait pour l’Inde, fréquentait le musée Guimet, songeait à se convertir à l’hindouisme et voulait apprendre le sanskrit. Ses parents lui dénichèrent un vieux Russe blanc à cravate lavallière, Monsieur Delanovitch, qui faisait profession de tout savoir. Le bouillonnant Jacques abandonna le sanskrit, trop difficile, se lança dans le russe, lisait Tolstoï dans le texte et, le soir, il traduisait Pouchkine en secret. À la même époque il dédaignait les surboums, s’interrogeait sur l’art chinois, collectionnait des reproductions de Picasso, Chirico ou Kandinsky. Loin du programme scolaire, trop assommant, il rêvait du grand large, s’imaginait aventurier. Comme il avait réussi sa première partie du bac, avec la mention « assez bien », son père l’autorisa, pour les grandes vacances, à bourlinguer sur un cargo qui livrait du charbon en Afrique. Dans sa tête, notre lycéen ressemblait à Joseph Conrad, mais au bout de trois mois son père vint le chercher à l’escale du Havre et le ramena par l’oreille à ses études. Plus tard, il présentera cette escapade permise comme une rupture avec son milieu bourgeois. Un stage linguistique aux États-Unis bénéficiera de la même légende.

Jacques rêvait d’entrer à Navale, il entra à Sciences Po. En octobre 1951, il y passait pour un élève modèle, actif, rapide, agité, impatient. Michel Rocard, son condisciple, voulut l’entraîner à la SFIO de Guy Mollet, puisqu’il se déclarait de gauche, mais non : il trouvait les socialistes trop tièdes, pas assez hostiles au colonialisme. Il leur préféra quinze jours les communistes, vendit brièvement L’Huma-dimanche devant Saint-Sulpice mais rompit dès sa première réunion de cellule : le sectarisme des staliniens l’avait épouvanté. Il avait eu le temps de signer l’appel de Stockholm pour dénoncer l’arme atomique, ce qui paraît désormais cocasse puisque, devenu président, il relança les essais nucléaires à Mururoa le jour du cinquantième anniversaire d’Hiroshima.

Sciences Po le conduisit à l’ENA, sans qu’il ait la moindre vocation ni l’ombre d’une culture politique. Arriva le service militaire. Il avait goûté à la camaraderie des marins, il devait sûrement apprécier la vulgarité des chambrées. Le voici élève officier pistonné à Saumur, au 11e régiment des chasseurs d’Afrique. Avant de partir pour l’Algérie en guerre, il épousa une Bernadette séduite à Sciences Po : voyez-le en uniforme de sous-lieutenant sur le perron de Sainte-Clotilde, poursuivant l’ascension sociale des Chirac car il s’introduisait, un peu, chez les Chodron de Courcel. Il aimait les particules, les titres, mais supportait mal les salons et sa belle-mère n’hésitait pas à souligner qu’il restait un intrus, par cette phrase rabâchée dans cent articles et biographies : « N’oubliez pas la chance que vous avez eue d’entrer dans notre famille. »

En Algérie, sur son piton de Souk-el-Arba, il avait 24 ans et ne voyait rien, sinon ses troufions, vérifiant le propos du colonel Lawrence : « Pour des types de l’armée, il n’y a pas d’hommes sur la terre, rien que d’autres types de l’armée… » La politique ? Oubliée. La torture ? Pas connue, pas sue, pas vue. L’Algérie française ? Ah oui ! Il était dorénavant patriote de Dunkerque à Tamanrasset.

Chapitre III

Où notre héros apprend le métierpolitique, sa mécanique et ses ruses

Le jeune Chirac voulait se consacrer à l’armée. Il échoua à la Cour des comptes, ce refuge des énarques pépères, lorsqu’un ami de lycée l’appela du Secrétariat général du Premier ministre, à Matignon : il était débordé et réclamait son aide. Monsieur Chirac accepta illico, entrant ainsi dans la politique par la porte de service et par hasard. Il hérita de dossiers délicats, fonçait, intervenait, abattait du travail comme un forcené, à tel point que le Premier ministre du général de Gaulle, Monsieur Pompidou, finit par remarquer cet énergumène exemplaire dont il parla bientôt en ces termes : « Si je lui demande de creuser dans la nuit un tunnel entre mon domicile et Matignon, Chirac trouvera un moyen de le faire. Demain, à 9 h 15, il sera à la sortie du tunnel, en train de m’attendre, la mission accomplie. »

Alors il rencontra son destin sous l’apparence de Monsieur Juillet. Natif de la Creuse où il élevait des moutons anglais, grand lecteur du Barrès tricolore de la seconde époque, Pierre Juillet avait été surnommé Belvédère quand, à Bruxelles, sous le couvert d’Opera Mundi, il dirigeait notre antenne des services secrets. Petit, pipe éteinte entre les dents, en cape de loden, avec une canne à pommeau parce qu’il avait reçu une vilaine blessure dans le maquis et boitillait, il influençait en sous-main son compère auvergnat le Premier ministre tout en dirigeant une compagnie de taxis. Lui aussi comprenait les aptitudes de l’impétueux Chirac ; il décida de le former, c’est-à-dire de le fabriquer à sa guise.

La stratégie de Monsieur Juillet consistait à rajeunir le personnel autour de Monsieur Pompidou, d’y établir des hommes disciplinés, dévoués et fonceurs pour balayer ces barons du gaullisme qui faisaient de l’ombre au Parti comme à la Chambre. Monsieur Juillet les haïssait et voulait les abattre, car ils le méprisaient comme ils se défiaient de ce Premier ministre qui, pendant la guerre, s’était contenté d’élaborer l’appareil critique d’une édition scolaire de Britannicus. Afin d’appuyer ses théories sur une pratique, Monsieur Juillet marchait en tandem avec Madame Garaud, conseillère à Matignon. Elle portait des tailleurs stricts comme sa mine, laquait ses cheveux dont aucun courant d’air ne parvenait à déranger une mèche ; elle était en dedans ce qu’elle paraissait au-dehors, ayant un gésier à la place du cœur.

Ces deux-là sentaient que Jacques était à la fois doué et malléable, et ils lui enseignèrent les lois de la guerre, qui s’appliquaient à une vie politique faite de batailles et de duperies. Ils appelaient au secours Tacite, pour qui l’essentiel était de maintenir la discorde parmi ses ennemis, ou Machiavel qui expliquait au chapitre xviii du Prince qu’un homme de pouvoir, pour durer, devait éviter de demeurer fidèle à ses engagements, parce que les scrupules entravent, empoisonnent et accélèrent sa chute. Le couple maudit s’activa ainsi dans les antichambres et poussa Monsieur Chirac vers une carrière. Monsieur Juillet préparait le terrain pour son élève ; Madame Garaud le nommait son poussin et l’assistait par ses ruses et ses jets de venin.

Monsieur Chirac découvrit avec bonheur son nouveau métier. Jeté en Corrèze pour y emporter des législatives, dans un bastion marqué à gauche, il se multiplia. Il courait les départementales au volant de sa 403 au moteur gonflé, parlait, fumait, traquait le paysan jusque dans la cour de sa ferme, félicitait les poulets, saluait les vaches, promettait des subventions, des places, des médailles, séduisait, embobinait comme un vendeur d’encyclopédies, proposait de refaire ce chemin cabossé, d’amener l’eau dans ce hameau. Il commençait à voir dans chaque individu une voix supplémentaire au fond de l’urne, et dans les citoyens une clientèle : cette vision ne le quittera plus. Il raffolait du contact, devenait socialiste avec les socialistes, enfant de chœur avec le curé, carnivore avec le boucher, végétarien avec la marchande de laitues. Il serrait des mains, tapotait des crânes de gamins, levait le coude au comptoir cent fois par jour sans devenir saoul ; concret, il avait inventé sa technique : « On porte son verre aux lèvres, on le repose, on reprend le verre vidé par un autre. »

Et le voilà député. Cela lui permit de rencontrer le président de Gaulle dans son bureau, qui lui administra une leçon de familiarité : comme Napoléon, et pour les mêmes raisons, le Général avait ses fiches, cela lui permettait de conquérir son visiteur en donnant l’impression qu’il savait tout de lui et de ses proches. Monsieur Chirac apprenait vite, et il grimpait, il grimpait. Secrétaire d’État à l’Emploi, il se démenait comme un diablotin, créa l’ANPE, releva les allocations du chômage, fixa un minimum pour les indemnités de licenciement. Il était social, tellement social que Monsieur Pompidou, en Mai 68, l’envoya négocier avec la CGT la fin des grèves, sous un nom de code, dans des tanières discrètes, avec un pistolet dans la poche.

Chapitre IV

Ascension, bonheurs et déboiresd’un tueur professionnel

Monsieur Chirac aimait en abondance le cassoulet, les dames et le pouvoir. Pour assouvir ce dernier appétit, il appliqua ce qu’il avait appris. Gaillard à chaque déconvenue, renforçant son blindage dans l’épreuve, il tombait très bas et remontait très haut, méprisait les ragots et les piques, préférait la galopade et l’assaut à la victoire elle-même, où il se sentait plus ramolli, moins stimulé, ce qui lui conféra cette allure cavalière. Il n’avait aucune doctrine mais une ambition, il échafaudait des tactiques pour évincer ces adversaires qui semaient des obstacles sur le chemin du pouvoir suprême : maintenant il savait tuer.

Monsieur Chaban fut sa première victime.

Le Général avait abdiqué à l’issue d’un référendum qui l’avait désavoué, tant mieux, puisque Monsieur Pompidou le remplaça à l’Élysée, et qu’il régna assez pour hisser son protégé dans des ministères où il polit sa renommée, à l’Agriculture surtout, défendant la petite exploitation contre les oukazes de Bruxelles. Puis, mourant de maladie, le président Pompidou laissa une entière liberté au duo maléfique que formaient Monsieur Juillet et Madame Garaud, dont même Newsweek, à l’époque, s’étonnait qu’ils dirigent les affaires d’État. Aux élections pour l’Élysée, en 1974, ils surent conspirer pour monter leur poulain Chirac vers les sommets. Ils vomissaient le candidat naturel des gaullistes, le baron Chaban, qu’ils jugeaient aussi socialiste que le candidat roublard de la gauche, Monsieur Mitterrand. Ils orchestrèrent un lot de calomnies pour le perdre, allant jusqu’à l’accuser par des rumeurs d’avoir assassiné sa femme, n’hésitant pas à partager leur propre mouvement en bandes rivales qui se déchiraient. Grâce à ces manœuvres très noires, Giscard fut élu, apparemment seul à droite ; pour services rendus par sa faction, il nomma Chirac à Matignon et Chaban acheva sa course dans une oubliette.

Monsieur Giscard fut sa deuxième victime.

La guerre fut plus longue, plus riche en rebonds. Tout de suite, Monsieur Chirac réalisa qu’il comptait pour du beurre. Giscard gouvernait avec ses amis. Remaniait-il le gouvernement ? Chirac n’en était pas averti. Le chancelier allemand venait-il à Paris ? Chirac allait le chercher à l’aéroport, le menait à l’Élysée et le laissait en tête-à-tête avec le président ; il n’était même pas invité au dîner officiel. Il ne décidait rien, il servait de potiche, il piaffait ; il avait été giscardien, eh bien il ne l’était plus. Il profita de ses loisirs pour augmenter le salaire minimum, les retraites, les allocations familiales…

Principalement, il reconstitua un parti à sa botte. Sa force ? à Matignon il disposait de fonds secrets pour alimenter le mouvement gaulliste qui mourrait sans lui. Pierre Juillet et Marie-France Garaud œuvraient donc pour qu’il remplace au secrétariat général de leur parti (dont il n’avait pas la carte) un Sanguinetti qui bénéficia en retour de compensations honorifiques et financières. Ce fut un coup de force, appuyé par un vote que bidouilla Charlie Pasqua, l’un de ces Corses qui sévissaient sous de Gaulle, que le président Pompidou avait préservés pour les basses besognes, et dont certains appartenaient au Service d’action civique, ce fameux SAC où se mêlaient des cambrioleurs, des proxénètes, des trafiquants d’héroïne et des amateurs d’armes à feu qui à l’occasion faisaient un carton sur des colleurs d’affiches.

Cependant la gauche progressait et Giscard, qui avait dévalué le franc, lassait. Il avait créé l’UDF pour réunir autour de lui les centristes et contrer les partisans de son allié Chirac, mais celui-ci, pour respirer enfin et agir, démissionna de son poste de Premier ministre : « J’abandonne la politique, dit-il au président, je vais ouvrir une boutique d’antiquités. » Mon œil ! Il s’enferma peu de jours pour méditer à l’abbaye de Solesmes, ramassa les débris du parti gaulliste, s’adjoignit de plus jeunes supporters et fonda le RPR, en 1976, Porte de Versailles dans un pompeux meeting de cinquante mille personnes. Bientôt pourvu de cette machine bien à lui, il prit d’assaut la mairie de Paris, s’appropria ses milliers de fonctionnaires, ses immeubles et ses coffres pleins de finance. Plus puissant qu’un ministre, il allait rivaliser avec ce Giscard dont il espérait la perte et la place.

L’heure n’était pas encore venue. Il commit des bourdes, trop confiant dans le couple Juillet-Garaud qui lui écrivit un discours cocardier et ronflant contre l’Europe. Du coup il sembla démodé et son RPR s’anémia gravement. Il congédia ces conseillers désormais nuisibles et se retrouva désemparé, comme une auto sans pilote.

Au moment de l’échéance présidentielle, en 1981, comment allait-il manœuvrer sans eux ? « Ne vous présentez pas, lui soufflait-on. Si Giscard l’emporte ce sera grâce à votre soutien, s’il perd ce sera de sa faute, et vous en sortirez de toute façon grandi. » Si on l’aidait à perdre, justement, en se présentant contre lui ? Il s’agissait de diviser la droite pour qu’il n’en soit pas l’unique chef. Le programme ? Une baisse d’impôts, comme d’habitude. Pour soutenir le projet, il fit circuler de faux sondages qui prévoyaient au second tour un duel entre Messieurs Chirac et Giscard, ce qui mobilisa la gauche en faveur de son chantre. Chirac se répandait en outre sur les ondes pour dénigrer Giscard et maudire son septennat. Puis on fit courir des rumeurs hostiles : « Ce Giscard, il a voté naguère contre le Général et lui a fait perdre l’Élysée. » Ainsi chambrés, les gaullistes appelèrent en sous-main à voter Mitterrand, qui fut élu. Et Monsieur Giscard tomba aux oubliettes.

Chapitre V

Où les traîtres sont punis mais gardés en réserve

La vie privée de Monsieur Chirac, quoique ressoudée par des malheurs familiaux, était dévorée par sa vie publique. Il se consacrait tout entier à sa stratégie de conquête lorsque l’imprévu Monsieur Balladur se présenta comme une tache. Comment ? Dès 1981, Monsieur Chirac s’apprêtait à rafistoler pour lui la droite battue. Il avait besoin d’un confident, et Monsieur Pasqua accumulait bévues et bavures : sa réputation voyoute devenait une charge. Il se lia à ce moment avec son contraire, cet Édouard Balladur qu’il avait rencontré au temps du président Pompidou. C’était un homme cauteleux, calme, qui ne présentait pas le moindre danger car il affirmait n’avoir que l’ambition de bien faire. Pendant la première cohabitation, Monsieur Chirac plaça ce faux modeste aux Finances ; il s’y plut , aménagea sa résidence du Louvre pour quatre cent soixante-sept millions de francs, imposa une étiquette et prit goût au pouvoir. Lorsque vint la seconde cohabitation avec le retors président socialiste, Monsieur Chirac refusa tout net de rempiler à Matignon, car il s’y était une première fois usé et, en 1988, avait perdu une présidentielle prometteuse contre un Mitterrand mieux aguerri aux joutes et plus subtil dans ses vacheries.

Monsieur Balladur lui parut une doublure idéale : il se fatiguerait dans les hautes responsabilités et les coups fourrés tandis que Monsieur Chirac préparerait sereinement la prochaine échéance ; le redoutable Mitterrand ne serait plus en lice, il n’aurait personne en face, la victoire semblait facile. C’est donc avec malice que Monsieur Chirac suivait les difficultés de sa doublure qui augmentait les taxes sur l’alcool, compliquait le système des retraites, se mettait à dos les étudiants et les marins-pêcheurs. Il convenait de prendre ses distances avec ce Premier ministre de pacotille, quitte à le désavouer au moment opportun, d’autant qu’il frayait avec les centristes.

Cependant, par étrangeté, cet homme fuyant sans cesse devant les problèmes réussissait à ne pas souiller son image neuve. Pire : les sondages le donnèrent bientôt en tête. Tout gonflé de lui-même, Monsieur Balladur osa même demander à son grand ami Chirac d’oublier l’Élysée puisqu’il était le mieux placé. Chirac se trouva une fois de plus isolé, ses proches le trahissaient pour se coller aux basques d’un Monsieur Balladur qui continuait à enfler. Chirac aimait les bourrasques, qui lui redonnaient sa vigueur. Il attaqua. « Préparez-vous au combat décisif ! » lança-t-il aux militants de son RPR, puis, à la moindre avanie, il refusait son soutien à Monsieur Balladur, dont les ratages pouvaient se diffuser : il bradait des entreprises d’État en pleine santé, il augmentait la dette publique d’environ huit cents milliards de francs. En outre, son comportement pisse-froid, son horreur physique du peuple, desservit le candidat Balladur et sa campagne tourna à la bouffonnerie. Chirac reprit vite le dessus et, au dernier sprint, accéda enfin à la présidence, l’objectif de sa vie.

CHAPITRE VI

La solitude d’un coureur de fond

Le soir après le boulot, dans le morne palais de l’Élysée, Monsieur Chirac redevenait Jacques. Il enfilait un jean, un polo confortable, des mocassins ou ces pantoufles Mickey qu’il avait portées à Matignon. Il n’avait presque jamais vécu ailleurs que dans les palais nationaux, sans rien de personnel, sinon quelques bouddhas au bois doré et ce tam-tam qu’il avait posé dans un angle de la salle du Conseil restreint à côté de son bureau. Un homme politique de son niveau vit dans sa bulle. S’il voyageait, il fréquentait des hôtels très chers et sans âme, filait en Concorde faire ses emplettes à New York. Il n’avait jamais établi de différence entre l’argent public et l’argent privé, n’avait aucun billet en poche mais distribuait des récompenses, des appartements, des cadeaux, des médailles, des contrats, les liasses des fonds secrets autrefois empilées dans une armoire de l’Hôtel de Ville.

Il était maintenant seul.

Avait-il de vrais amis ? Le pouvoir l’enfermait. Il y avait des gardes du corps derrière les portes. Il ne pouvait pas avaler une choucroute tranquillement dans une brasserie, flâner le nez au vent sur les boulevards. Il se souvenait du président Pompidou qui souffrait de cet isolement et se faisait promener la nuit par son chauffeur, pour percevoir des rues et des êtres vivants. Chirac avait consacré sa vie à l’action politique, au détriment de tout le reste, mais existait-il en dehors de cette agitation et de ces calculs ? Avait-il du talent, au moins ? Ne menait-il pas une vie banale ? Le dimanche il regardait Drucker à la télé, ou bien il se passait une cassette sur la cérémonie du thé à Kyoto qui ennuyait Bernadette, tant pis s’ils n’avaient pas les mêmes goûts, ni les mêmes horaires, ou tant mieux : comme le protocole le barbait, il se couchait tôt et envoyait Bernadette à ces dîners éprouvants où l’on vous servait des feuilletés aux truffes qui ne tiennent pas au corps. Il avait gâché son septennat en prononçant la dissolution d’une Assemblée qui lui était acquise, parce que Monsieur Juppé, si fidèle, avait échoué à Matignon et qu’il ne voulait pas le remplacer à la tête du gouvernement par l’inévitable Séguin. Ah non ! Ce loustic rêvait de fonder un nouveau parti gaulliste pour l’évincer ! Chirac avait alors choisi le risque. Patatras ! Désavoué, il avait dû supporter cinq ans de gouvernement socialiste, avec, chaque mercredi, le regard fixe et rond de Lionel Jospin au Conseil des ministres. Cinq ans à moisir, cinq ans à observer avant de repartir en campagne, à l’abordage comme un jeune homme. Il étudiait la stratégie ennemie. Pour lui, son Premier ministre était un usurpateur dont le principe était de tuer son adversaire principal avant le combat. On avait voulu liquider le président sortant en mettant à jour, pour l’affaiblir, une ribambelle de vieilles affaires ? Il n’y répondait pas, ou d’un sourire, d’une dérobade, d’un revers de main, mais les temps avaient changé : la vertu et les juges régnaient en Europe. Jusque-là, on étouffait les scandales avant le seuil de l’Élysée. De Gaulle ignorait-il vraiment ceux qui grenouillaient dans son entourage ? Et Pompidou ? Et Giscard ? Et Mitterrand ? Tous, ils avaient eu leur lot d’affaires puantes, non ? Ben Barka, la Garantie foncière, trois ministres disparus de mort violente, Elf, etc.

Avec la remontée d’indélicatesses ou d’embrouilles plus récentes qui le mettaient en cause, Chirac devenait un brin parano. Il voyait un complot pour le torpiller. Qui avait sorti la cassette Méry ? Qui avait rapatrié Schuller des îles ? Et le juge Halphen ? Ce magistrat avait enquêté au départ sur une bête facture dénoncée par un anonyme. Un anonyme ? Un faux frère ? Le ministre du Budget d’alors, Monsieur Sarkozy, n’avait-il pas aidé la justice pour le noircir et faire briller Monsieur Balladur dont il était partisan ? Et puis l’enquête avait dévié de l’Hôtel de Ville vers les Hauts-de-Seine de Charlie Pasqua : pour se défendre, celui-ci monta des pièges qui lui sautèrent au nez. Et si le juge n’avait servi qu’à régler des comptes internes au RPR ? Tout était possible, dans ce milieu. Les socialistes ressortaient-ils des vilenies en vrac ? Il fallut exhumer le passé trotskiste de Monsieur Jospin, qui avait bredouillé, et puis, affaires contre mensonges, mensonges et affaires avaient émoussé rapidement l’attention du public. Quelques insinuations avaient suffi : « Tiens, Schuller n’a plus besoin d’argent ? Tiens, Halphen a rejoint Chevènement ? »

Les mots étant de nos jours dévalués, Monsieur Chirac se consacrait à son image. À la question de son institutrice, une petite fille avait répondu : « Le président de la République habite dans la télé. » C’était exact. Jacques Chirac était un produit. Il le savait depuis des lustres en étudiant les mirobolants jeux de scène de François Mitterrand. Pendant sept ans, avec sa fille Claude pour le guider, il était allé à New York suivre les leçons de Roger Ailes, le conseiller en communication de Reagan et du père Bush. Il avait acheté le même prompteur que Ronald, remplacé ses lunettes par des lentilles, choisi des costumes plus modernes. Il se fit teindre les cheveux en laissant trois fils d’argent aux tempes, comme Stewart Granger, pratiquait la bronzette artificielle et riait en se croisant dans la glace : « Hé ! Jospin a des cheveux blancs et un teint de lavabo ! » L’élection présidentielle allait se jouer sur la mine. Monsieur Chirac avait bon espoir. Il saurait prendre le vent. Il avait toujours su. Il pouvait adopter la devise de Talleyrand, ce renard : « Je respecte les faits. » Cela vous dispensait de vouloir changer les choses. Puis il mit une cassette dans son poste, tandis que Bernadette le représentait dans il ne savait plus quelle soirée. C’était Le Guépard. Il regarda une fois encore la fresque de Visconti, plus pour Claudia Cardinale, ébouriffante, que pour la méditation avec Burt Lancaster sur la fin d’un monde. D’abord, ce Burt Lancaster, il avait l’air vieux, et Monsieur Chirac pétait le feu. Saperlotte ! Que Claudia était belle !

[Cheffer]

Robert Solé

On se souviendra de cette petite phrase de Jacques Chirac : « Un chef, c’est fait pour cheffer. » Dans les années 1970, l’ex-officier de cavalerie ayant servi en Algérie avait le physique de l’emploi : d&eac…

L’être et le faire

Vincent Martigny

La mort de Jacques Chirac génère depuis plusieurs jours une émotion populaire compréhensible. La disparition de cette figure politique dont les qualités humaines ont été unanimement saluées nourrit également une nostalgie i…