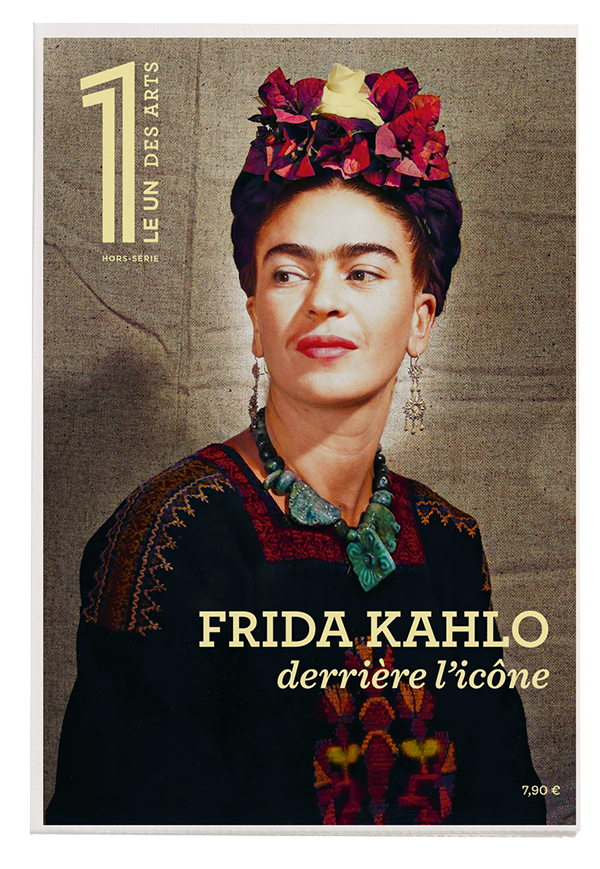

Frida, à la mort, à la vie

Temps de lecture : 18 minutes

Tout était là, à l’abri des regards, du flux de visiteurs que l’adoration ou la curiosité incitent toute l’année à pénétrer dans la Casa Azul, lieu de pèlerinage que constitue la première et dernière demeure de Frida Kahlo, à Coyoacán. Pendant cinquante ans, tout est resté entassé là, derrière la porte de la salle de bains, dans la baignoire. Ses corsets, ses jambes orthopédiques, ses béquilles, ses médicaments, sa blouse d’hôpital. On croyait avoir tout compris de l’artiste, de sa souffrance. Depuis 1983, année de parution d’une merveilleuse biographie par l’historienne de l’art américaine Hayden Herrera, tout semblait avoir été raconté au sujet de celle que l’on appelle familièrement Frida. Une multitude de romans, de thèses, de documentaires, de bandes dessinées, d’essais, avaient fleuri dans son sillage. La vie, la peinture et les amours de l’artiste avaient été disséqués jusque dans les moindres détails.

Frida Kahlo était un tout lumineux, entier, un être qui ne craignait pas le paradoxe

En 2004, pourtant, lorsque la porte de la salle de bains de la Casa Azul – verrouillée à la demande de Diego Rivera après la mort de Frida Kahlo en 1954 – fut finalement ouverte, le monde a pu plonger un peu plus profondément dans le cœur de la Mexicaine devenue, depuis, icône internationale. Un cœur pétri de souffrances autant que de joies immenses, comme en témoignent ses carnets et sa correspondance, conservés dans cette même petite pièce toute carrelée de blanc. Qui était Frida ? Quiconque veut la saisir ne doit pas chercher à démêler la femme du mythe, la peintre de l’amante, la sœur de la fille. Frida Kahlo était un tout lumineux, entier, un être qui ne craignait pas le paradoxe et pour qui imaginaire et réalité ne faisaient qu’un. « Je n’ai jamais peint mes rêves, assura-t-elle, en réponse à ceux qui voulaient à tout prix la rapprocher du mouvement surréaliste. Je peignais ma propre réalité. »

Aux racines de la souffrance

Frida Kahlo naît le 6 juillet 1907, à Coyoacán, un vieux quartier résidentiel au sud de Mexico qu’elle décrit comme un « village » endormi où l’on ne trouve que « des prés et des prés, des Indiens et des Indiens, des huttes et de huttes ».

Elle est la troisième fille de Matilde Calderón y Gonzalez, une Mexicaine issue d’une famille de généraux espagnols, et de Guillermo Kahlo, un immigré allemand d’origine juive, photographe reconnu dans sa patrie d’adoption. Frida – qui, jusqu’à la montée du nazisme, orthographie son prénom à l’allemande, « Frieda » – est décrite alors comme une petite fille espiègle et potelée, au menton creusé d’une fossette et aux yeux d’un noir profond, pleins de malice. Elle est la préférée de son père, avec qui elle passe beaucoup de temps. C’est elle qui porte la lourde responsabilité de l’accompagner lors de ses sorties pour veiller sur lui. Guillermo Kahlo souffre de crises d’épilepsie qui se manifestent à tout moment. Dès son enfance, Frida est formée à maintenir la vie.

La mort ne tarde pas à la narguer, une première fois. À l’âge de 6 ans, Frida contracte la poliomyélite qui la force à garder la chambre pendant neuf mois. La famille Kahlo vit déjà au 247 rue de Londres, à Coyoacán, dans la Casa Azul, une maison typiquement sud-américaine bâtie par son père au début du siècle. Ses murs sont d’un bleu profond et éclatant. Ses fenêtres hautes et étroites, nichées dans un encadrement rouge carmin, sont composées de petits carreaux vert sapin. Pour l’enfant en convalescence qui s’ennuie mortellement, ces fenêtres sont une porte d’entrée sur la vie. Chaque fois que la solitude se fait trop lourde, du bout de son doigt, Frida dessine une porte sur la vitre embuée de son souffle. Elle aime croire que ce passage la mène à l’intérieur de la terre, où vit son amie imaginaire, une sorte de double d’elle-même. Avec elle, Frida partage ses secrets les plus intimes. Cette intense amitié lui inspirera, des décennies plus tard, Les Deux Frida, l’un des tableaux les plus marquants de sa carrière. On y voit deux représentations de l’artiste qui se tiennent par la main. Elles sont unies par un vaisseau sanguin qui relie leurs deux cœurs exposés aux regards.

Frida sort de cette première épreuve de vie abîmée. À l’école, sa jambe atrophiée est un sujet de moqueries. Ses camarades prennent plaisir à l’appeler « pata de palo » – en espagnol, « jambe de bois ». La fillette espiègle et potelée laisse progressivement place à une adolescente maigrichonne, à l’air sombre et renfermé, comme en témoignent certains clichés pris par son père. Lorsqu’il ne la pousse pas à pratiquer la boxe, la natation, la lutte ou le football pour l’aider à recouvrer la santé, Guillermo Kahlo initie Frida à la photographie argentique. Celle-ci aime assister son père dans la chambre noire et se travestir devant son objectif. Déjà, Frida cherche à construire son personnage.

En 1922, elle entre à l’École préparatoire de Mexico, l’institution éducative la plus prestigieuse du pays. Elle a 14 ans. Cette année-là, l’établissement accueille pour la première fois des filles parmi ses étudiants. Frida s’engage alors dans un cursus de cinq ans à l’issue duquel elle envisage des études de médecine.

À l’École préparatoire, la jeune fille s’immerge dans l’effervescence politique et culturelle de son époque. Le Mexique, qui sort de trente années de dictature suivies d’une décennie de révoltes, cherche à reconstruire son identité en se réappropriant sa culture autochtone. Frida est bonne élève, malgré le peu de temps et d’intérêt qu’elle consacre à ses études. Avec ses amis, elle forme un groupe baptisé « Les Cachuchas », du nom des casquettes à visière qu’ils portent en signe de subversion contre la rigidité du code vestimentaire du temps. Amateurs de farces, ils prennent plaisir à piéger leurs enseignants dont ils rejettent l’autorité. Un jour, en plein cours, ils vont jusqu’à briser les vitres de la salle de classe à coup d’explosifs. Les Cachuchas ont peu de considération pour le corps enseignant, pourtant composé de sommités de l’époque. Lorsqu’elle juge un professeur incompétent, Frida n’hésite pas à lancer une pétition pour demander son renvoi auprès de la direction.

Frida Kahlo a 18 ans lorsque la foudre frappe une seconde fois. Le 17 septembre 1925, elle vient de monter à bord d’un autobus censé la ramener de l’école quand un tramway percute le véhicule par le milieu, le brisant en mille morceaux et écrasant de nombreux passagers. Elle est en compagnie de son premier petit ami, Alejandro Gomez Arias, dont elle restera proche toute sa vie. Lui s’en sort indemne, mais une rampe métallique traverse Frida de part en part. C’est un carnage, comme il s’en produit fréquemment dans les rues de Mexico à l’époque. Le choc de l’accident arrache les vêtements de Frida. Une poudre dorée recouvre son corps ensanglanté. Alejandro expliquera plus tard qu’elle devait provenir d’un paquet avec lequel un peintre en bâtiment était monté à bord de l’autobus. En voyant la jeune femme toute parée de doré, des témoins de l’accident se mettent à crier : « La ballerine ! la ballerine ! », la prenant pour une danseuse en costume de scène. Alors que tout le monde la croit condamnée, de ses paillettes, Frida va renaître.

Recoller les fragments de son être

Ses parents, sous le choc, ne trouvent pas le courage de lui rendre visite à l’hôpital de la Croix-Rouge. Seule sa sœur Matilde vient la voir au cours du mois que durera sa convalescence. Sa colonne vertébrale est triplement fracturée, sa clavicule brisée, deux de ses côtes sont cassées. Elle souffre de onze fractures à la jambe droite, son pied droit est broyé, son épaule gauche démise et son bassin cassé à trois endroits. La rampe d’acier a transpercé son abdomen, ressortant au niveau de son vagin. Frida, déjà pleine d’humour, dira que, ce jour-là, elle a perdu sa virginité.

Depuis son lit, elle écrit à Alejandro : « Il y a peu, quelques jours à peine, j’étais une enfant qui évoluait dans un monde de couleurs, de formes dures et tangibles. […] Si tu savais comme c’est terrible de tout savoir brusquement, comme si un éclair illuminait la terre. Maintenant, je vis sur une planète de douleur, transparente comme la glace. […] Je sais qu’il n’y a rien derrière, que s’il y avait quelque chose, je le verrais. »

Cet accident change le cours de sa vie. Handicapée par des souffrances constantes et une fatigue chronique, Frida doit renoncer à ses projets professionnels. Elle ne sera jamais médecin, mais patiente à vie. Au cours de son existence, elle devra subir pas moins de trente-deux opérations chirurgicales et porter vingt-huit corsets pour ralentir la dégradation de son corps. Son ami, l’écrivain et poète Andrés Henestrosa dira d’elle qu’elle « a passé sa vie à mourir ».

Mais, contre la mort, Frida sait se battre. Contrainte de garder le lit une nouvelle fois pendant une année, elle cherche à s’occuper pour détourner son attention de la douleur. Se souvenant que son père possède une boîte de couleurs à l’huile, elle la lui réclame. Sa mère lui fait fabriquer par un menuisier un chevalet fixable à son lit pour lui permettre de peindre allongée, le corset de plâtre qui l’enveloppe l’empêchant de s’asseoir. Au-dessus de son lit, au niveau du baldaquin, un grand miroir est installé pour qu’elle puisse se voir. Son reflet devient sa matière, sa première source d’inspiration, et le restera. « Je me peins parce que je suis souvent seule, parce que le sujet que je connais le mieux, c’est moi-même », dit-elle. La peinture entre dans la vie de Frida comme une nécessité, une condition à sa survie. Dans une lettre de candidature pour une bourse qu’elle n’obtiendra finalement pas, elle écrit : « Comme mes sujets ont toujours été mes sensations, mes états d’âme et les réactions profondes que la vie a produites en moi, j’ai souvent objectivé tout cela dans des représentations de moi-même, qui étaient les choses les plus sincères et les plus vraies que je puisse faire afin d’exprimer ce que je ressentais en moi et hors de moi. »

À travers ses autoportraits, Frida Kahlo se recompose, se recentre, se répare. Sur ses toiles, généralement de petit format car plus rapides et plus commodes à réaliser, elle rassemble les fragments de son identité et de son corps éclatés. Malgré ce rapport intime à son art, une part d’elle-même, et pas des moindres, reste absente de sa peinture : son accident. Jamais Frida ne réussira à le représenter.

Diego, le crapaud-grenouille

Nul ne sait réellement quand eut lieu la rencontre entre Frida Kahlo et Diego Rivera. D’après sa biographe, il est presque certain qu’elle s’est produite en 1928, lors d’une soirée chez l’actrice et activiste Tina Modotti, une amie qu’ils avaient en commun. Mais, selon Frida, qui aimait changer régulièrement de version, elle aurait bavardé pour la première fois avec le grand muraliste quelques mois après sa convalescence, dans l’enceinte de l’École préparatoire. Embauché par le gouvernement mexicain pour orner les murs de l’amphithéâtre, Diego Rivera était en plein travail quand la jeune femme s’est plantée en bas de son échafaudage, lui enjoignant de descendre. Elle souhaitait avoir un avis éclairé sur la qualité de ses tableaux. « Écoutez, lui déclare-t-elle, je ne suis pas venue pour flirter ni rien, même si vous êtes un cavaleur. Je suis venue vous montrer mes peintures. Si vous les trouvez intéressantes, dites-le-moi, sinon, dites-le-moi aussi, pour que j’aille faire autre chose qui aide mes parents. » Diego l’aurait alors encouragée à persévérer, lui promettant de lui rendre visite chez elle pour voir ses œuvres. Ce qu’il fit, plusieurs fois. Il racontera qu’un jour Guillermo Kahlo le prit à part et lui dit :

« Je vois que ma fille vous intéresse, hein ?

– Oui, sinon je ne ferais pas tout ce trajet jusqu’à Coyoacán pour la voir, lui répondit-il.

– C’est un démon.

– Je sais.

– Voilà, je vous aurai prévenu », dit Guillermo. Et il partit.

Lorsque Diego et Frida se marient en 1929, Frida est une jeune femme de 22 ans, petite et fine. Lui, fraîchement divorcé de sa deuxième épouse, Guadalupe Marín, est âgé de 43 ans. Il mesure 1,85 mètre et pèse près de 150 kilos. Le contraste entre les deux époux leur vaudra un surnom : la colombe et l’éléphant. À cause des yeux globuleux de Diego et de son corps disgracieux, Frida se plaisait à l’affubler du doux sobriquet de « crapaud-grenouille ». Elle était folle de lui, et lui, le grand séducteur, l’aimait plus que toute autre femme.

Au cours de leurs premières années de vie commune, Frida délaisse la peinture. Elle préfère se mettre au service de Diego, dont elle fait sa priorité. Pour lui plaire toujours plus, elle transforme son apparence, remisant au placard ses vêtements masculins – pantalon, bottes et veste en cuir – pour adopter la tenue traditionnelle des habitantes de l’isthme de Tehuantepec, dans l’État d’Oaxaca, dont est originaire sa mère. Diego aime peindre ces femmes à l’allure particulièrement mexicaine. Frida se vêt de corsages qu’elle personnalise, de jupes longues avec plusieurs épaisseurs de jupons qu’elle brode de dictons grivois. Elle se pare de nombreux accessoires en or, de rebozos, ces grands châles mexicains. Dans ses cheveux noirs, elle place des peignes et des rubans qui maintiennent ses tresses en couronne. Frida se mue elle-même en œuvre d’art. Jusqu’à son dernier souffle, même lorsqu’elle sera très malade et recevra peu de visites, elle soignera son apparence de la même manière. En plus de l’embellir, ses jupes cachent ses blessures, la protègent. Sa biographe la compare à une piñata, « ce fragile récipient décoré de volants, rempli de bonbons et de petits cadeaux, mais destiné à être brisé ». Brisée, Frida l’était et le sera à nouveau, plusieurs fois. Fragile ? Rien de moins certain.

Longtemps dans l’ombre de son mari, elle ne croit pas tellement en ses dons

Bien que très différents en apparence, les deux époux ont nombre de points communs : des idéaux socialistes, une carte au parti communiste, un humour noir, une vision populaire de l’art, un goût pour l’indépendance et une admiration mutuelle sans borne. Diego a très vite détecté le talent inné de Frida. Sans essayer d’influencer son style ni d’endosser un rôle de professeur, il la guide, l’encourage et fait son éloge auprès des grands noms du monde de l’art qui composent son répertoire. Frida ne cherche pas à fréquenter les mécènes ou les critiques. Elle dit détester les collectionneurs, qu’elle considère comme une bande de « moulins à paroles idiots ». Longtemps dans l’ombre de son mari, elle ne croit pas tellement en ses dons, pense que les sujets de ses tableaux n’intéressent qu’elle-même. Sans l’influence et la pression de Diego, le nom de Frida Kahlo n’aurait peut-être jamais franchi la frontière mexicaine.

Destination Gringolandia

En 1929, une violente répression politique s’abat sur le Mexique. Les communistes sont victimes d’une chasse aux sorcières. Diego et Frida rejoignent les États-Unis, où des commandes attendent le muraliste. Ils y passeront quatre ans, au grand dam de Frida qui, en plus de détester la société américaine, y fait l’expérience d’une nouvelle épreuve traumatisante : sa première fausse couche, immortalisée sur la toile L’Hôpital Henry-Ford, en 1932. On y voit une Frida nue sur un lit métallique, baignant dans une flaque de sang, devant la ligne d’horizon de la ville de Detroit. Dans sa main, six rubans rouges qui ressemblent à des vaisseaux sanguins, au bout desquels flottent des objets-symboles : un fœtus, un escargot qui représente la lenteur de sa fausse couche ou encore une orchidée fanée, comme un utérus arraché. Par la suite, elle essaiera à trois reprises d’enfanter, en vain. Elle qui rêvait d’être mère gardera malgré tout dans sa chambre des ouvrages sur l’accouchement et un fœtus anonyme conservé dans un bocal en formol, cadeau de son très cher ami, le Dr Eloesser.

Diego Rivera incitera Frida à voyager sans lui, pour lancer sa carrière. Probablement aussi pour profiter de sa liberté, des aventures d’une nuit qu’il a toujours multipliées et qui la faisaient tant souffrir. L’une de ses liaisons, en particulier, lui brisa le cœur. En 1933, elle découvrit que Diego fréquentait Cristina Kahlo, sa sœur cadette. À cette époque, Frida produit peu de tableaux. L’un d’entre eux, Quelques petites piqûres, représente un féminicide, qui traduit la douleur qu’elle ressent face à la trahison de son mari. « Quand j’aimais une femme, écrit Diego dans son autobiographie, plus je l’aimais et plus je voulais lui faire du mal. Frida n’a été que la victime la plus évidente de ce trait de caractère dégoûtant. »

Elle finira par pardonner et par prendre, elle aussi, des amants : le photographe américain Nickolas Muray, qu’elle a chéri de tout son cœur ; Léon Trotski, qu’elle appelait « le petit vieux » et par lequel elle était en réalité très peu attirée ; ou encore le designer Isamu Noguchi. Frida Kahlo aima également les femmes, en particulier Jacqueline Lamba, l’épouse d’André Breton. Diego l’encourageait à vivre son homosexualité. Il réservait sa jalousie légendaire aux hommes. Contrairement à lui, Frida devait garder secrètes ces liaisons si elle voulait avoir la paix.

En 1938, elle se rend seule aux États-Unis et présente ses tableaux dans la galerie Julien Levy, à New York. Il s’agit de sa toute première exposition personnelle. La presse lui est globalement favorable. Sur les vingt-cinq œuvres présentées, douze trouvent preneur. Pour André Breton, fan de l’artiste, l’art de Frida Kahlo est « un ruban autour d’une bombe ». L’année suivante, elle gagne Paris, où le fondateur du surréalisme lui a promis une nouvelle exposition. André Breton est convaincu qu’elle a sa place dans son mouvement, bien que la Mexicaine affirme le contraire.

Le séjour laisse à Frida Kahlo un goût amer. L’exposition n’a finalement rien à voir avec la promesse initiale, André Breton ayant en réalité prévu de ne présenter que quelques-unes de ses toiles au milieu de ses propres souvenirs rapportés de voyages. Frida se sent mal accueillie. Pour ne rien arranger, sa santé n’est pas bonne. « J’ai le ventre plein d’anarchistes et chacun d’eux aurait bien mis une bombe dans un coin de mes pauvres intestins », écrit-elle à l’une de ses amies. Elle dit avoir envie « de tout envoyer balader, et de [se] tirer de ce Paris pourri avant de devenir complètement siphonnée ». Elle ne supporte plus cette « bande de cinglés de dingos de fils de putes de surréalistes. »

Elle qui avait tant souffert allongée craignait d’être enterrée dans cette même position

Ce qui l’attend au Mexique n’a pourtant rien de réjouissant. À son retour, sa relation avec Diego s’effondre. Le couple finit par divorcer, avant de se remarier un an plus tard, sous certaines conditions imposées par Frida : la fin de leur intimité sexuelle, et Frida doit rester indépendante financièrement grâce à sa peinture. Cette décision donnera comme un coup d’accélérateur à son art.

Après la mort de Guillermo Kahlo, en 1941, le couple s’installe dans la Casa Azul que Frida prend plaisir à rendre agréable. Les tâches du quotidien n’ont pour elle rien d’une corvée. Elle aime prendre soin. Elle entretient des liens d’amitié avec ses domestiques et vit dans la cuisine, considérant le salon comme une invention bourgeoise. Pour ravir Diego, au moment du déjeuner, Frida prend l’habitude de dresser la table à la manière d’une nature morte.

En parallèle, sa notoriété croît. À partir de 1942, elle enseigne à l’école de peinture et de sculpture du ministère de l’Éducation, plus connue sous le nom de La Esmeralda. Frida se révèle être une professeure « extraordinaire » qui, au dire de ses élèves, ne tente jamais d’interférer dans leur style, ni de les corriger ou de les brider. Elle est leur guide discret et encourageant. Ses cours, totalement antiacadémiques, ont lieu la plupart du temps dans la rue, puis, dès 1944, à la Casa Azul. Le corps de Frida ne lui permet plus de faire le trajet jusqu’à La Esmeralda, ce sont donc ses élèves qui doivent venir à elle. La plupart d’entre eux se découragent et, rapidement, ils ne sont plus que quatre. On les surnomme alors « los Fridos ». Chaque jour, ils peignent la végétation florissante du jardin de Frida, ses cactus, ses plantes grasses, son grand cèdre, sous le regard bienveillant de l’artiste. Mille fois, ils croquent ses singes, ses perroquets et ses chiens.

Crépuscule

Les dix dernières années de Frida sont marquées par une grande souffrance physique. Sa jambe droite lui fait si mal que les médecins prennent la décision d’amputer. Frida accepte, dans l’espoir de retrouver une existence normale. À la suite de l’opération, la douleur disparaît bien, mais elle emporte avec elle une partie de sa joie de vivre. Frida sait que la nuit est en train de tomber sur sa vie, ses amis la sentent partir.

Pour lui rendre hommage de son vivant, son amie Lola Álvarez Bravo organise une exposition qui lui est entièrement dédiée dans sa galerie d’art contemporain, à Mexico. C’est la première fois que Frida fait l’objet d’une telle attention dans son propre pays. Lorsque les médecins lui annoncent qu’elle ne pourra pas se rendre à l’inauguration en raison de son état de santé, elle ne peut s’y résoudre. Quelques heures avant l’événement, elle fait porter son lit vide jusqu’à la galerie, où on l’installe en plein milieu de la salle. En début de soirée, alors qu’une foule immense se presse sur les lieux, la sirène d’une ambulance escortée par des motards résonne au loin : à l’intérieur, Frida Kahlo allongée sur une civière, fait une arrivée en fanfare. Elle passe l’événement dans son lit, au milieu de ses admirateurs et de ses amis. Ces derniers se réuniront à la fin autour de son lit pour lui chanter des ballades mexicaines jusque tard dans la nuit.

Frida vécut la fin de sa vie la plupart du temps alitée ou assise à sa fenêtre. Elle était assistée d’une infirmière dont elle avait fait son amie. Elle haïssait si bien la solitude qu’elle réclamait ses visites. Vers la fin, son tempérament changea sous l’influence des drogues qu’elle prenait désormais en grandes quantités et dont elle ne pouvait plus se passer. Diego, pour qui il était difficile de voir Frida souffrir ainsi, restait la plupart du temps dans son atelier. Elle ne supportait même plus la présence des enfants, qu’elle avait pourtant tant aimés.

Comme certains se rapprochent de Dieu à mesure que la mort se profile, Frida se rapprocha du communisme, affirmant haut et fort son admiration pour Staline, Marx, Mao, Engels et Lénine. Le 2 juillet 1954, contre l’avis de ses médecins, elle se rend en fauteuil roulant à une manifestation à l’issue de laquelle elle est considérablement affaiblie. Dix jours plus tard, elle convoque Diego dans sa chambre. Elle tient à lui offrir son cadeau d’anniversaire de mariage, qu’ils doivent pourtant célébrer le 21 août, lors d’une grande fête à laquelle est invité tout Coyoacán. Elle sent que ses forces sont en train de la quitter. Cette nuit-là, l’âme de Frida s’envola.

Lors de ses funérailles, un cortège de cinq cents personnes se forma pour accompagner son corps jusqu’au crématorium. Elle qui avait tant souffert allongée craignait d’être enterrée dans cette même position. Elle avait émis le souhait d’être incinérée.

Dans son journal intime, ses derniers mots sont les suivants : « J’espère que la sortie sera joyeuse – et j’espère ne jamais revenir – FRIDA. » Soixante-dix ans après sa mort, pourtant, Frida Kahlo semble n’être jamais vraiment partie.

« En explorant l’intime, elle en fait un sujet politique »

Rachel Viné-Krupa

« Frida Kahlo, explique l’hispaniste qui lui a consacré une thèse et deux ouvrages, fait aujourd’hui partie de ces artistes dont beaucoup de gens se disent admiratifs, voire “fans”, sans connaître véritablement son œuvre. Or, par-delà l’icône de mode, Frida Kahlo est d’abord une artiste qui s’est…

Les deux visages de la Fridamania

Margaux Brugvin

« Le mythe autour de l’image de Frida Kahlo est d’abord l’œuvre de l’artiste elle-même », souligne cette diplômée de l’École du Louvre qui, depuis 2021, réalise et met en ligne des portraits vidéo de femmes artistes. Reste que la démarche de la peintre communiste – montrer à travers ses tenues et…

Les deux visages de la Fridamania

Margaux Brugvin

« Le mythe autour de l’image de Frida Kahlo est d’abord l’œuvre de l’artiste elle-même », souligne cette diplômée de l’École du Louvre qui, depuis 2021, réalise et met en ligne des portraits vidéo de femmes artistes. Reste que la démarche de la peintre communiste – montrer à travers ses tenues et…