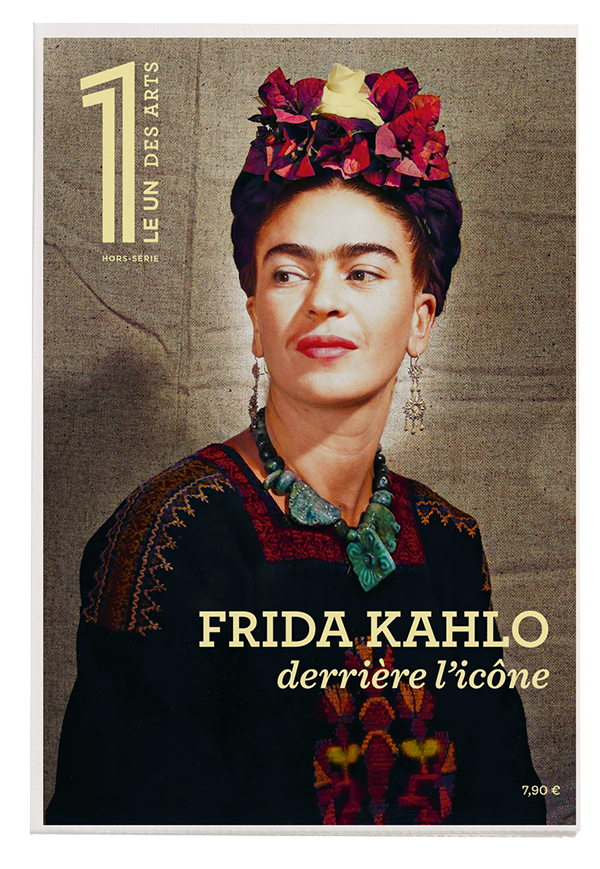

Douleur de vivre, fièvre de peindre

Temps de lecture : 6 minutes

« Je ne suis pas malade. Je suis brisée. Mais je me sens heureuse de continuer à vivre, tant qu’il me sera possible de peindre » : ces quelques mots résument la vie de Frida Kahlo, assassinée par des blessures qui l’ont persécutée et détruite à petit feu. Si les couleurs inondent sa terre, sa maison, sa peinture, celles de sa vie sont ternies par la maladie et le handicap : elle aura subi pas moins de trente-deux interventions chirurgicales et porté, au cours de son existence, vingt-huit corsets orthopédiques en acier, cuir ou plâtre. Aussi apparaît-elle d’emblée comme une conquistadora, tirant sa force de sa vulnérabilité, qui va toujours jusqu’au bout, jusqu’au fond d’elle-même.

La peinture n’est pas chez elle une vocation précoce. Elle jaillit de ses plaies, de son sang, de ses tripes, de son intimité, de ses fantasmes. Elle est une sorte de confession en images, une manière de conjurer la mort : « Toutes ses désillusions, tous ses drames, cette immense souffrance qui se confond avec la vie de Frida, tout est exposé là, dans sa peinture, avec une impudeur tranquille et une indépendance d’esprit exceptionnelles », juge J.M.G. Le Clézio dans Diego et Frida. Plusieurs de ses tableaux contiennent des éléments surréels et fantastiques, mais, dans aucun d’entre eux, elle ne se détache jamais complètement de la réalité et de ses expériences concrètes. L’art est sa seule intégrité, sa révolte, son unique moyen de survivre à la déchéance de son corps, à ses interrogations angoissées. « L’art de Frida, disait André Breton, est un ruban noué autour d’une bombe. » Son œuvre se situe au plus sensible des émotions, celles que l’on n’ose pas montrer à vif : elle crée en arrachant à sa propre chair.

On lit sa douleur d’exister dans son langage pictural, sa façon de résister au désastre personnel qui la ligote dans la douleur, ses relations tumultueuses avec son mari, l’impossibilité d’enfanter, sa représentation du monde, son âme mexicaine. Elle se représente naissant (Ma naissance), image déjà souffrante. Elle creuse son front pour y montrer Diego Rivera, son mari, ou la mort. Elle ouvre son corps, plein de clous, de fer, pour exhiber sa Colonne brisée. Elle paraît si triste, comme l’est Le Petit Cerf blessé ou encore le Sans espoir, où, couchée dans son lit de douleur, impuissante, elle ne peut qu’expulser ses tourments vers le ciel. Ses tableaux ne sont pas pour autant désespérés : ses blessures sont magnifiées par un mélange de grave et de léger, des traits précis et harmonieux, un déploiement de couleurs. S’y ajoutent des élans de férocité sarcastique dans ses productions et ses expressions, une ironie qui corrode tout. Ses déficiences contraignantes créent les conditions pour que son imagination jaillisse dans d’autres directions. Ainsi le livre de Freud, L’Homme Moïse et la religion monothéiste, qui la fascine, lui inspire une magnifique peinture, Moïse ou le moyen de la création.

Une souffrance s’ajoute à ses souffrances : elle ne peut faire le deuil de son désir d’être mère, qui devient une véritable hantise, mêlée de répulsion et d’horreur. Les séquelles laissées par l’accident au cours duquel elle a été éventrée à l’âge de 18 ans lui valent plusieurs fausses couches et au moins trois avortements thérapeutiques. Sa colonne vertébrale et son bassin endommagés, peut-être aussi une malformation congénitale et une syphilis, contractée durant sa jeunesse, l’empêchent de porter un enfant jusqu’à terme. Elle n’aura jamais le petit Diego, tant désiré : sa stérilité est la plus cruelle déception de son existence. À aucun moment, elle ne l’oublie. « C’est la peinture qui a complété ma vie. J’ai raté trois grossesses et bien d’autres choses qui auraient pu remplir ma vie exécrable. La peinture a alors pris toute la place. Je crois que travailler, c’est ce qu’il y a de mieux à faire ».

En 1932, durant un séjour à Detroit, elle fait une fausse couche dans de terribles souffrances, qu’elle représente dans L’Hôpital Henry-Ford, où elle se peint nue, couchée sur un lit maculé de sang. Six fils rouges relient son ventre à des images en évolution : une vue en coupe d’un abdomen, un embryon, un escargot géant, une machine métallique, une orchidée et les os déformés d’un bassin. La date et le lieu, écrits en capitales, en accentuent le caractère d’ex-voto. Elle commence alors, selon Diego, à réaliser des chefs-d’œuvre sans précédent, « des peintures qui exaltaient les qualités féminines d’endurance face à la vérité, la réalité, la cruauté et la souffrance. Aucune femme n’avait su mettre tant de poésie torturée sur une toile comme Frida l’a fait à ce moment-là à Detroit ».

Le combat de cette femme audacieuse, fière, opiniâtre, supportant stoïquement son martyre, émeut. Sa force de caractère, trempée depuis l’enfance aux malheurs et à la souffrance, subjugue. Elle poursuit le but qu’elle se fixe sans jamais s’en détourner. À bout de forces mais jamais à bout d’énergie. Dans les plus douloureux de ses autoportraits, ni sensiblerie, ni apitoiement, ni complaisance à l’égard d’elle-même. Elle joue à être heureuse, usant de son goût singulier de la théâtralisation, afin de préserver son intimité et sa dignité d’être humain : « Elle affichait son alegria comme un paon fait la roue. C’est ainsi qu’elle masquait sa profonde tristesse, son introversion, voire son égocentrisme », affirme sa biographe, Hayden Herrera. Cela dit, vivant toujours avec son double, cette autre Frida qui doit vivre, briller, parader, éblouir tous ceux qui l’approchent, oscille constamment entre des déclarations euphoriques et un registre diamétralement opposé : « Ce truc de se sentir un tel déchet de la tête aux pieds me monte parfois au cerveau », avoue-t-elle en 1941 au Dr Eloesser.

Le soleil et la lune symbolisent la dualité de son être, le duel titanesque qui se livre en elle. Le tableau Arbre de l’espérance, reste ferme est divisé en deux parties : l’une représente le jour, l’autre la nuit. Le corps mutilé est attribué au soleil, nourri par des offrandes de sang humain, selon la tradition aztèque. La Frida fortifiée et pleine d’espoir correspond à la lune, symbole de la féminité. Elle puise dans la mythologie mexicaine ce principe, qui a son parallèle dans le yin et le yang de la philosophie chinoise. Jour et nuit, soleil et lune, spiritualité lumineuse et matière ténébreuse s’interpénètrent. Et si la mort, « importante et silencieuse issue », habite constamment ses mots et ses peintures, elle choisit la vie, malgré le travail usant qu’elle lui impose. Avec le squelette reproduit au bas du tableau intitulé Portrait de Luther Burbank, où ce célèbre phytogénéticien apparaît comme un hybride, mi-homme mi-arbre, elle traite son thème préféré : la formation d’une nouvelle vie par la mort, conçue comme processus, chemin ou passage.

Elle laisse l’image de l’impossible délivrance d’une âme captive, corsetée dans des souffrances hors de la commune mesure, dont coule une œuvre autobiographique qui ne dissimule rien et brave tout interdit. Peindre, pour elle, signifie survivre. Ses tableaux ne s’affichent pas, comme ceux de Diego, sur les façades des musées, des églises, des ministères, des pulquerias où l’on débite le jus fermenté de l’agave. Tout intérieure, son œuvre exorcise son mal, sublime la plaie béante au centre de son corps.

Elle symbolise la féminité blessée, harcelée par la mort qu’elle défiait constamment, habitée par une inflexible volonté de vivre. Au-delà, elle braque les projecteurs sur notre condition humaine : désemparés et vulnérables par essence, nous avons mal de vivre dans un corps éphémère, emblème de notre impossible éternité, qui nous emprisonne comme la chrysalide enferme le papillon.

« En explorant l’intime, elle en fait un sujet politique »

Rachel Viné-Krupa

« Frida Kahlo, explique l’hispaniste qui lui a consacré une thèse et deux ouvrages, fait aujourd’hui partie de ces artistes dont beaucoup de gens se disent admiratifs, voire “fans”, sans connaître véritablement son œuvre. Or, par-delà l’icône de mode, Frida Kahlo est d’abord une artiste qui s’est…

Les deux visages de la Fridamania

Margaux Brugvin

« Le mythe autour de l’image de Frida Kahlo est d’abord l’œuvre de l’artiste elle-même », souligne cette diplômée de l’École du Louvre qui, depuis 2021, réalise et met en ligne des portraits vidéo de femmes artistes. Reste que la démarche de la peintre communiste – montrer à travers ses tenues et…

Les deux visages de la Fridamania

Margaux Brugvin

« Le mythe autour de l’image de Frida Kahlo est d’abord l’œuvre de l’artiste elle-même », souligne cette diplômée de l’École du Louvre qui, depuis 2021, réalise et met en ligne des portraits vidéo de femmes artistes. Reste que la démarche de la peintre communiste – montrer à travers ses tenues et…