Corps-à-corps

Temps de lecture : 16 minutes

La légende familiale veut que je sois née un soir de match et ma mère raconte qu’elle a dû attendre la fin des prolongations pour que mon père accepte de l’accompagner à l’hôpital. Ancien président de la fédération de football du Maroc, vainqueur de la Coupe d’Afrique en 1976, mon père était un passionné, un fanatique du ballon rond. Mais il n’entrait chez lui aucun esprit de revanche, aucun accent bêtement nationaliste. Il ne supportait pas qu’on harangue les foules, qu’on les manipule, qu’on attende des athlètes qu’ils se comportent en soldats et jouent comme on part au combat. Il aimait le beau jeu, le joga bonito, et s’il s’enthousiasmait, c’était pour le talent, le panache, la part d’enfance que comporte le jeu. Il n’y a qu’une seule configuration qui pouvait provoquer un certain malaise. Dans la maison, nous étions tous tendus, silencieux, quand les Lions de l’Atlas rencontraient l’équipe de France.

Je me demande comment il est possible que ces mondes, si étrangers l’un à l’autre, se soient rencontrés, aimés, combattus.

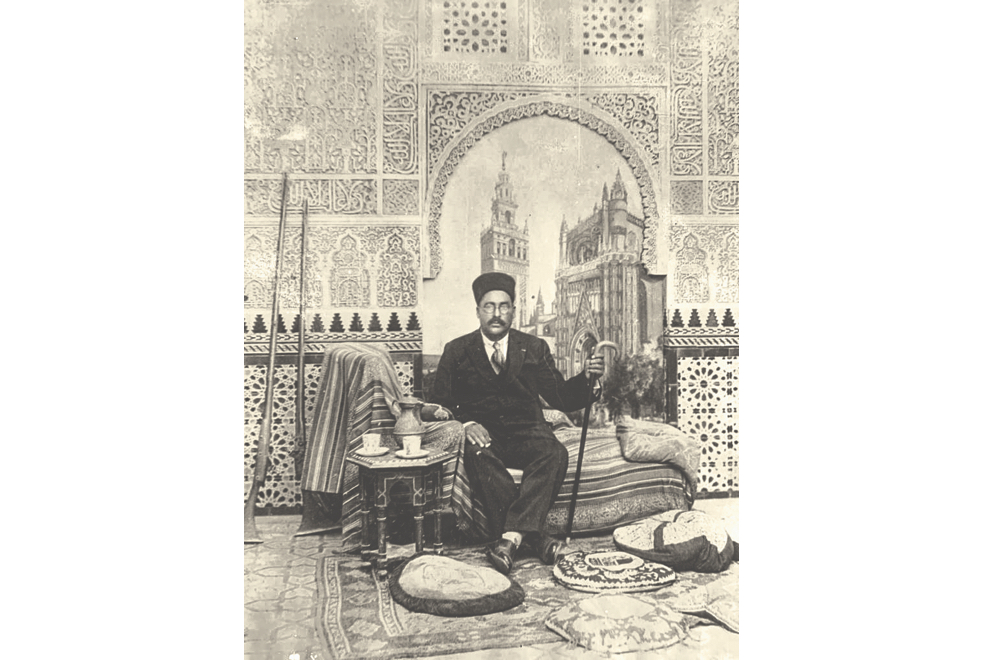

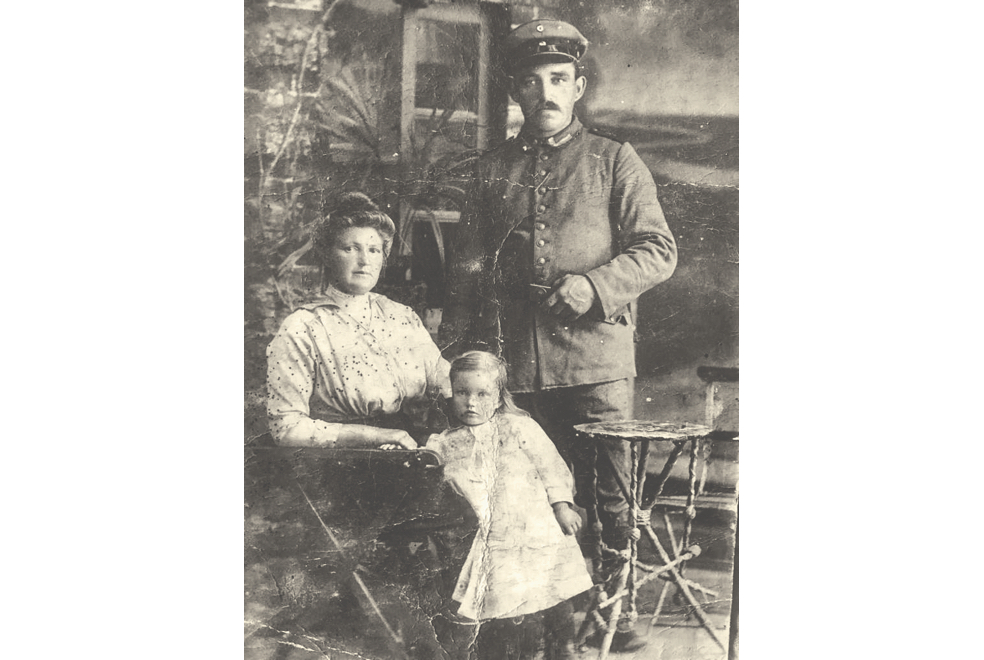

Ces rencontres-là me plongent toujours dans l’inquiétude, dans une sorte de déchirement. Comme si ce corps-à-corps ne pouvait manquer de résonner avec mon histoire personnelle et celle de mes deux pays. Et que je me trouvais accablée par la nécessité de faire un choix ou de prendre parti. « Demi-frère » titrait le journal L’Équipe à la veille de la demi-finale de Coupe du monde, en décembre 2022. Des frères, d’indéfectibles amis, un couple passionnel. Si elles sont incomplètes, toutes ces métaphores touchent à quelque chose de juste. Elles disent ce que cette relation contient à la fois d’intimité et de violence, de fascination réciproque et de domination. Elles évoquent ce lien charnel qu’incarnent les sept cent mille Franco-Marocains dont je fais partie. C’est étrange mais quand je repense à ce match, à ces corps qui courent et s’affrontent, me viennent à l’esprit les photographies de mes arrière-grands-parents. D’un côté, mes ancêtres alsaciens, lui en uniforme de la Première Guerre mondiale, elle dans une robe austère et, au milieu, ma jolie grand-mère blonde. Et de l’autre côté, mon arrière-grand-père arabe, en costume occidental et tarbouche, dans un studio à la décoration orientaliste. Encore aujourd’hui, je ne peux m’empêcher d’être saisie en regardant ces photographies en noir et blanc prises dans les années 1920. Je me demande comment il est possible que ces mondes, si étrangers l’un à l’autre, se soient rencontrés, aimés, combattus, comment ils sont devenus par la force de l’Histoire les membres d’une même famille.

À la veille du match, j’avais des sentiments mêlés. Une certaine fierté peut-être, ou en tout cas un contentement, en entendant tous ces Franco-Marocains dire leur amour égal pour leurs deux patries et déjouer ainsi, à travers le sport, un discours qui culpabilise ceux qui ont deux appartenances. Mais je sentais bien qu’il y avait derrière ce fair-play, derrière cette politesse de façade à laquelle je tentais moi aussi de correspondre, des émotions plus ambiguës. Bien sûr, j’entendais ceux qui prédisaient déjà des violences d’après-match, réactivant l’image d’un indigène à jamais sauvage. Et je priais pour qu’elles n’aient pas lieu, car je ne voulais pas qu’on fournisse des arguments à ceux qui pourfendaient les Français d’origine marocaine brandissant le drapeau rouge à étoile verte. Je redoutais les sifflets et les ratonnades auxquelles l’extrême droite se préparait. Oui, il y avait dans ce match plus que de la fraternité ou du beau jeu. J’avais beau tenter d’être la plus mesurée possible, j’avais beau essayer de me persuader que n’importe quel résultat me conviendrait, une sorte de colère montait en moi. Ou, en tout cas, le goût de la revanche quand j’entendais mes amis français me dire que « c’était déjà bien » que les Marocains soient arrivés jusque-là. Comme s’il ne fallait pas trop espérer. Comme si nous devions rester à notre place. Et que si nous étions des frères, la France était l’éternel aîné, plus grand et plus puissant, plus accompli, et les Marocains des benjamins, à la fois admiratifs et jaloux.

J’avais conscience que ces quatre-vingt-dix minutes de match France-Maroc concentraient un siècle d’histoire

Vivre ce match c’était sentir, dans mon propre corps, l’immense complexité de la relation entre mes deux pays. J’ai choisi de le voir dans un bar marocain et je criais en arabe avec les supporters. Pendant quelques instants, je me suis demandé si j’étais une traître, une Française déloyale et si je n’aurais pas dû assister au match dans un endroit plus neutre. Mais les cris me portaient, m’exaltaient. Debout, les mains serrées, le corps tendu, j’avais conscience que ces quatre-vingt-dix minutes concentraient un siècle d’histoire. Se racontaient, devant mes yeux, les plaies de la « parenthèse coloniale » comme les méandres de l’histoire migratoire. Et, dans mon choix de faire corps avec les Marocains, s’exprimait sans doute le secret désir que s’affirme enfin une forme d’égalité, une estime de soi retrouvée, qu’éclatent aux yeux du monde les aspirations d’un pays, le Maroc, qui ne veut plus être le petit frère de personne.

Le protectorat fonctionnait sur la base d’une ségrégation qui ne disait pas son nom. « Pour vivre heureux, vivons séparés » était le credo de Lyautey

Sur toutes les plages du Maroc, dans chaque terrain vague, sur les trottoirs de toutes les villes, des enfants jouent au football. Ce sport est arrivé dans le royaume chérifien avec la colonisation, qui dura de 1912 à 1956. Dans les années 1920, les équipes ne sont pas mixtes et les Européens affrontent les musulmans. On le sait peu, mais le protectorat fonctionnait sur la base d’une ségrégation qui ne disait pas son nom. « Pour vivre heureux, vivons séparés » était en quelque sorte le credo de Lyautey. Comme l’a très bien montré l’historien Daniel Rivet, dans les médinas – les villes arabes –, les Marocains pouvaient continuer à vivre selon leurs traditions, se rendre dans des mosquées où, aujourd’hui encore, les non-musulmans n’ont pas le droit d’entrer. De l’autre côté des murailles, dans les centres-villes européens, certaines piscines ou certains clubs de loisirs refusaient les indigènes. Dans les immeubles Art déco du centre de Rabat ou de Casablanca, il pouvait arriver de voir, affiché sur l’ascenseur, « interdit aux musulmans » et dans les cars de la CTM, tout le monde savait que les places à l’avant étaient réservées aux Européens. Mais dès les années 1930, la passion du football permet de traverser ces frontières et des musulmans intègrent les équipes françaises, le plus célèbre d’entre eux étant Larbi Ben Barek, « la Perle noire », orphelin originaire de Tata qui joua pendant plus de quinze ans en équipe de France. Le football devient aussi un sport prisé des bourgeois citadins et des premiers nationalistes qui y trouvent un moyen de renforcer un sentiment d’appartenance.

L'arrière-grand-père paternel de Leïla Slimani, au Maroc, dans les années 1920.

L'arrière-grand-père paternel de Leïla Slimani, au Maroc, dans les années 1920.

© Collection privée de Leïla Slimani

J’ai du mal à croire que les sifflets qui ont pu couvrir La Marseillaise pendant le match France-Maroc soient directement liés à l’histoire coloniale. Non pas que le traumatisme soit inexistant, mais il me semble que faire le parallèle avec les matchs qui opposent la France à l’Algérie est un contresens. Un contresens qui se répète sans cesse tant l’immense blessure algérienne a tendance à faire écran à une compréhension subtile et précise de la trajectoire marocaine. Je suis d’ailleurs souvent surprise que l’on continue à nous qualifier d’immigrés d’« origine maghrébine », comme on parlait autrefois, à l’époque où mes parents étaient étudiants, d’immigrés d’Afrique du Nord. Le Maroc a une histoire singulière et il a développé son propre récit de la colonisation. Contrairement à son voisin de l’est, le royaume n’a pas construit un discours de repentance et de réparation ni érigé la France au rang d’ennemi. Évidemment, la situation des deux pays est incomparable. Le Maroc n’était pas une colonie de peuplement, il n’y eut pas de guerre de libération sanglante ni cent trente ans de domination. « Nous pourrions rappeler les crimes commis sous le protectorat, la guerre du Rif, la sanglante répression des manifestations de Casablanca en décembre 1952, les morts et les torturés de l’Armée de libération. Mais culpabiliser la France et faire son procès ne nous intéresse pas. Nous sommes une monarchie multiséculaire et l’occupation n’était qu’une parenthèse dans notre histoire », confiait il y a quelque temps un ministre marocain au journal Jeune Afrique. Le personnage principal de ce récit colonial marocain est le maréchal Lyautey, dont j’ai souvent entendu les Marocains louer l’intelligence et la compréhension subtile des traditions du pays. Royaliste convaincu, Lyautey exècre la méritocratie à la française et il trouve dans le royaume malékite un laboratoire exceptionnel pour appliquer ses principes. Fasciné par les fastes de la monarchie, il rétablit la splendeur du trône alaouite, et se définit lui-même comme le « premier serviteur de Sidna » (Sa Majesté). Il a laissé de lui l’image d’un homme qui méprisait « la muflerie des colons » et voulait se faire aimer du peuple marocain. Ces derniers sont sans doute flattés qu’il ait reconnu l’exceptionnalité de leur système politique, qu’il ait été impressionné par les mœurs raffinées des bourgeois citadins ou l’extraordinaire courage des tribus guerrières.

La veille de la demi-finale, une journaliste allemande à qui je racontais cela m’a demandé si on pouvait parler à propos du Maroc de « colonisation heureuse ». Je me suis empressée de la contredire et de lui rappeler que c’était une contradiction dans les termes, une impossibilité existentielle. Mais cette illusion est intéressante car elle révèle la façon dont une espèce d’utopie, une illusion de fraternité, a modelé les relations entre les deux pays. Pendant des décennies après l’Indépendance, la culture française a continué d’infuser dans cette élite dont Lyautey avait fait son alliée et à laquelle il a permis de se reproduire, d’abord dans les écoles de notables qu’il a créées puis dans ce que seront ensuite les « missions françaises », où j’ai moi-même étudié.

« Le Maroc, disait Hassan II, est un arbre qui a ses racines en Afrique et dont les feuilles sont en Europe. »

Ce qu’il y a de compliqué avec le football, c’est qu’il faut choisir. Qui on soutient. Quel maillot on porte. Quelle couleur on s’applique sur les joues et le front. On pourrait penser que le football est cet instant où il est impossible d’être deux choses à la fois. Et pourtant, s’il y a une chose qu’incarne cette jeune équipe marocaine – dont quatorze membres sur vingt-six sont nés en Europe ou au Canada –, c’est une certaine modernité identitaire, un cosmopolitisme qu’on associe rarement à des pays arabes. Walid Regragui, l’entraîneur de l’équipe, devenu une véritable icône nationale, est né à Corbeil-Essonnes et se vit comme pleinement franco-marocain. Comme le joueur Sofiane Boufal, il ne parle pas parfaitement arabe et préfère en rire. À propos de cette équipe, la réalisatrice marocaine Leïla Kilani parlait d’une « schizophrénie heureuse, décomplexée, où l’assignation identitaire n’a pas lieu d’être ». J’ai alors repensé à une vieille interview de Hassan II de la fin des années 1980. Le monarque chérifien est égal à lui-même : il fume des cigarettes, porte un élégant costume de facture italienne et s’exprime dans un français précieux. Au journaliste qui lui demande comment il a réussi à traverser les turbulences de la guerre froide, le monarque répond : « J’ai la chance d’avoir une double culture. Une culture bipolaire, solide des deux côtés. » Et il ajoute : « Nous sommes tous des schizophrènes mais nous pouvons trouver l’équilibre si nos passions n’arrivent pas à l’exacerbation. » Hassan II, ce roi qui aimait citer Montesquieu, Bossuet et Pascal, et avait pour ami proche l’académicien Maurice Druon. Ce monarque arabe, fils de sultan, qui recevait les caméras de télévision française dans son fastueux palais de Rabat et donnait des leçons de sémantique aux journalistes fascinés. « Le Maroc, disait-il alors, est un arbre qui a ses racines en Afrique et dont les feuilles sont en Europe. » À cette époque, il semble penser que le royaume chérifien pourrait jouer un rôle de pont entre la civilisation occidentale et les pays du Sud. Hassan II se vantait d’expliquer le monde arabe à Reagan et l’islam à Mitterrand. Cette utopie de la double culture est d’une certaine façon une revanche sur la colonisation et sur la façon dont on a pu enfermer les indigènes dans une irréductible étrangeté.

Paradoxalement, c’est parce que le protectorat n’a pas rempli les objectifs qu’il s’était assignés – éduquer et développer – que le Maroc a eu terriblement besoin de la France pendant les vingt premières années de l’indépendance. À partir des années 1960 et jusqu’à aujourd’hui, près de trente mille Marocains viennent chaque année étudier en France et, parmi eux, beaucoup retourneront au pays avec une femme française. Dans les années 1970, le royaume devient, selon la revue Lamalif, le « plus grand importateur de coopérants au monde ». Pendant vingt ans, ces enseignants français vont former toute une génération de Marocains. Roland Barthes est professeur à Rabat en 1969-1970. Dans les cafés de Casablanca, on joue au PMU pour des chevaux qui courent en France. La classe moyenne lit Le Monde. On va écouter des concerts de Brel à Casablanca ou à Meknès et danser sur les tubes de Sylvie Vartan. Bien sûr, une partie des intellectuels de gauche dénoncent cet impérialisme culturel. Dans la presse marocaine, on se moque de l’« écrivain africain parisianisé » qui, façonné par la culture occidentale, professe l’universel pour mieux dévaloriser sa propre culture. On reproche à Barthes de venir enseigner Proust et Poe alors que le pays se débat avec des questions identitaires. C’est ce qu’écrit le poète Abdellatif Laâbi :

Ya bon Molière Shakespeare Montesquieu Calderon Mallarmé Sartre

Mananga est le V. Hugo de l’Afrique

Hamidallah est le Baudelaire arabe

Il a fallu attendre Mohammed VI pour que les autorités marocaines comprennent l’avantage de la binationalité

Pour en être moi-même le fruit, j’ai compris que cet idéal de double culture assumée par le Makhzen – l’appareil d’État marocain – repose bien plus sur une connivence de classe que sur une réelle fraternité culturelle. S’il compte sur ses élites et sur les étudiants marocains pour nourrir la relation avec la France, Hassan II se montre beaucoup plus mesuré sur la question de l’intégration des immigrés qui ont commencé à s’installer dans l’Hexagone dans les années 1970-1980. Pour la plupart issus des régions rurales déshéritées, ils quittent un Maroc appauvri par la sécheresse et les programmes d’ajustement structurel. Mais pour le roi, ils ne sont pas destinés à devenir français. « Ils ne s’intégreront jamais complètement, affirme-t-il lors d’un entretien télévisé avec la journaliste Anne Sinclair en 1993. On ne peut avoir deux drapeaux. Ce serait immoral. Car on ne peut pas oublier l’ancien et on n’a pas tout à fait acquis le nouveau. Il vaut mieux laisser chacun chez soi. » L’extrême droite écoute, ravie, les propos de ce roi pour qui les immigrés sont encore ses sujets. C’est d’ailleurs Hassan II qui intercédera quand éclatera l’affaire du voile en 1989, en envoyant son ambassadeur parler à la famille des deux jeunes filles. C’est lui encore qui fera connaître sa colère pendant l’affaire Omar Raddad et aidera en sous-main le jardinier marocain. Il a fallu attendre l’avènement au pouvoir de Mohammed VI pour que les autorités marocaines comprennent l’avantage de la binationalité dans le contexte de la mondialisation. En créant le nouveau statut de Marocain résidant à l’étranger (MRE), le royaume affiche un double objectif : garder sa diaspora proche de lui tout en accompagnant son intégration en France, permettre l’émergence de figures de la méritocratie et les ramener dans le giron marocain. Faire des Jamel Debbouze, des Rachida Dati, des Najat Vallaud-Belkacem des courroies de transmission entre les deux pays.

La grand-mère et les arrières-grands-parents maternels de Leïla Slimani, en Alsace, dans les années 1920. © Collection privée de Leïla Slimani

La veille du match, un de mes amis qui vit à Dubaï, m’a envoyé un message : « Comme je suis heureux. Est-ce que tu te rends compte que c’est la première fois, en vingt ans, qu’une bonne nouvelle est associée aux musulmans ? » Cet ami a fait ses études avec moi, au lycée français de Rabat, dans les années 1990. Comme moi, il a été élevé par des parents qui pensaient qu’on pouvait être pleinement et sereinement de deux lieux à la fois. Selon eux, la double identité, marocaine et française, pouvait se vivre sans conflit et nous étions chanceux de grandir à cheval entre ces deux pays, ces deux cultures, ces deux langues. J’appartenais à la fois à une monarchie multiséculaire, où le roi est commandeur des croyants, et à une république laïque. J’avais pour devises « Dieu, la patrie et le roi » et « Liberté, Égalité, Fraternité ». Et puis le 11-Septembre est arrivé. Nous avions vingt ans et progressivement notre utopie s’écroulait. Les feuilles européennes étaient tombées de l’arbre et s’installait l’idée d’un choc inéluctable entre les civilisations. De part et d’autre de la Méditerranée s’est mise à résonner une petite musique désagréable. En France, on se questionnait sur la compatibilité de l’islam avec la République et sur la loyauté de ces immigrés marocains, accusés d’être trop attachés à leurs pays d’origine. Au Maroc, les islamistes ont commencé à tenir un discours antifrançais et à revenir sur les pages les plus sombres de la colonisation pour opposer l’élite occidentalisée à un peuple humilié, avide de renouer avec ses traditions. Dans les deux pays, l’idée d’une « ubiquité culturelle » n’était plus désirable, et cela a d’une certaine façon culminé dans la proposition de François Hollande et de Manuel Valls sur la déchéance de nationalité après les attentats du Bataclan.

Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les islamistes ou les conservateurs qui tiennent un discours critique, mais toute une frange de la société marocaine qui perçoit la France comme un pays islamophobe, arrogant, refermé sur lui-même.

J’aimerais croire que cette équipe du Maroc est une réponse à ces deux crispations. Que si le football est l’expression d’un rapport de force, il est aussi un moyen de le dépasser. Albert Camus disait qu’il avait appris la morale sur un terrain et je me surprends à espérer que nos hommes politiques apprennent aussi quelque chose de ce match historique. Oui, il y avait dans ce match un désir de revanche, une soif de conquérir sa dignité. Après avoir écrasé l’Espagne et le Portugal – réactivant le traumatisme de la Reconquista –, les Marocains rêvaient de battre l’ancienne puissance coloniale. C’était le match de David contre Goliath, de l’outsider contre le favori, une manière d’infliger un camouflet à une France dont l’image s’est beaucoup détériorée au cours des dernières années. Les crises diplomatiques, sous François Hollande et aujourd’hui Emmanuel Macron, ont contribué à abîmer un lien qui reposait à la fois sur la bonne entente entre président et monarque et sur une élite acquise, mais vieillissante. Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les islamistes ou les conservateurs qui tiennent un discours critique, mais toute une frange de la société marocaine qui perçoit la France comme un pays islamophobe, arrogant, refermé sur lui-même. Si j’ai grandi à une époque où la France apparaissait comme un horizon indépassable, et la langue française comme faisant partie de notre histoire, les jeunes générations de Marocains sont beaucoup plus mondialisées. Ils s’installent à Dubaï, à Toronto ou à Hong Kong et je suis toujours surprise, lorsque je les observe, de les entendre parler en anglais.

À quelques heures du match, le coach Walid Regragui a dit une chose étrange : « J’espère que la France ne nous respectera pas. » C’était ironique évidemment mais ce qu’il signifiait, c’est qu’il espérait pouvoir compter sur la condescendance de son adversaire pour le surprendre et le prendre à revers. Si ce match a prouvé quelque chose, c’est précisément ce désir de respect et la fin d’une logique éculée selon laquelle le Maroc serait l’obligé de la France. Il n’y eut pas de condescendance mais du football, du vrai, et un grand moment de sport. Oublions un instant les commentaires des uns et des autres, les appels à la haine, tout ce qui pourrait nous détourner du beau jeu qu’aimait tant mon père. Considérons ce match pour ce qu’il a aussi été : une promesse d’égalité. Un stade, des règles du jeu qui s’appliquent à tous et de chaque côté du terrain, onze joueurs qui veulent marquer l’histoire. Le football, c’est aussi cette promesse, cette possibilité de corriger le présent et peut-être même d’anticiper notre récit de l’avenir. Car, à bien y regarder, ces deux équipes se ressemblent, elles fonctionnent en miroir et emportent avec elle l’histoire de la colonisation et des migrations. Elles charrient des douleurs et des espoirs infinis. C’est de ce regard-là que nous aurons besoin à l’avenir, un regard sans surplomb, où personne n’est l’obligé de l’autre. Oui, c’est cela que j’aurais voulu dire à mes amis français et même à la Française que je suis. Peut-être que le Maroc n’a pas gagné, seulement cette équipe a réussi un exploit. Elle nous a forcés à la voir, à la considérer et à reconnaître qu’elle ne parle pas seulement du Maroc aujourd’hui mais aussi un peu de la France et de sa relation au monde. Le temps où l’on traçait une frontière entre Eux et Nous est heureusement révolu. Nous, c’est Vous.

« Il faut redéfinir la relation de la France au Maroc et à l’Algérie »

Khadija Mohsen-Finan

Pour la politiste Khadija Mohsen-Finan, la France, l’Algérie et le Maroc forment comme un ménage à trois, l’ancienne puissance coloniale privilégiant au gré de ses intérêts à court terme l’un ou l’autre de ces deux pays maghrébins entre lesquels la question du Sahara occidental fait figure de sem…

[Rire ensemble]

Robert Solé

Créé en 2011 par Jamel Debbouze, le Marrakech du rire réunit chaque année des humoristes, pour la plupart français, marocains ou binationaux, au cœur de la médina.

La culture, un pont entre deux rives

Maryam Touzani

La cinéaste Maryam Touzani déplore l’impact sur le quotidien des artistes de la crise diplomatique entre la France et le Maroc et de la limi…