« J’ai découvert chez Arendt une vraie philosophie de l’actualité »

Temps de lecture : 9 minutes

Qu’est-ce qui vous a attirée vers la pensée d’Hannah Arendt ?

Pour moi, la lecture de Condition de l’homme moderne et des Origines du totalitarisme a été déterminante. Son analyse du totalitarisme, qui nous invite notamment à penser les résidus, les tendances totalitaires qui peuvent resurgir à n’importe quelle époque, m’a paru particulièrement lumineuse. En fait, j’ai découvert chez elle une vraie philosophie de l’actualité. Dans tous ses textes, elle nous invite à penser notre temps. Et chaque relecture apporte quelque chose de nouveau, en fonction des échos du moment, de l’état de notre société. Depuis que je l’ai découverte au lycée, ses concepts m’accompagnent, tout comme sa manière d’envisager le monde.

Elle se définit elle-même comme « quelque chose entre un historien et un journaliste politique ». Arendt est-elle une philosophe ?

Arendt est bien évidemment philosophe, car elle pense en philosophe. Mais le fait qu’elle se définisse autrement, parfois aussi comme « une sorte de phénoménologue de la politique », cela veut dire quelque chose. Déjà parce qu’elle a effectivement toutes ces casquettes, mais surtout parce qu’elle n’est pas une philosophe « classique », elle n’est pas une philosophe de « système ». C’est sa grande particularité. Elle ne cherche pas à élaborer de théorie. Elle ne fige pas le réel dans un système conceptuel, bien au contraire. Elle se démarque de la tradition philosophique en rejetant cette position de surplomb par rapport au réel et en refusant de forger des concepts qui se veulent éternels et totalisants.

« Elle-même disait que la pensée était sa réponse à l’angoisse. C’est une pensée qui console »

La pensée, selon elle, n’a de sens que si elle est en mouvement, dynamique, nourrie par l’expérience. Elle-même a vécu les sombres temps, l’exil, la condition de réfugié. Et c’est précisément face à l’expérience du totalitarisme, au choc de cet « enfer devenu réalité » qui a mis en crise toutes nos catégories de pensée, qu’elle définit cette urgence de la compréhension. Elle-même disait que la pensée était sa réponse à l’angoisse. C’est une pensée qui console. Non pas parce qu’elle donnerait de la cohérence ou de l’harmonie, mais parce qu’elle est une recherche, un mouvement constant de réconciliation avec le monde après que l’impensable s’est produit. Plus qu’une méthode, la pensée d’Arendt est en fait une injonction à comprendre.

Quelles sont ses principales influences ?

Il y a Heidegger et Jaspers, ses deux grands professeurs. Jaspers, qui deviendra l’un de ses plus proches amis, incarne pour elle une manière de garantie morale ; il est celui qui ne sombre pas dans la démesure. De Heidegger, elle conserve une sorte de positionnement existentiel constant, le thème de l’habitation du monde. Saint Augustin, à qui elle a consacré sa thèse, est toujours présent, comme en filigrane.

Mais si je devais ne citer que deux repères, deux sources d’inspiration, ce serait Aristote et Kant. Le sens aristotélicien de la pluralité des modes de vie travaille toute sa pensée, et c’est à la philosophie kantienne du jugement qu’elle consacre ses derniers écrits avant sa mort. Cela étant dit, on ne peut pas rattacher Arendt à une « école », à proprement parler. Chez tous ces philosophes, elle va d’ailleurs écarter les systèmes, la théorisation, la spéculation, et conserver ce qui relève de la pensée. En se déprenant de la tradition, elle s’ouvre au passé. Ça, c’est un acte de grande liberté.

Comment Arendt pense-t-elle la liberté ?

La liberté est vraiment au cœur de sa réflexion, notamment en réponse au moment totalitaire. Pour Arendt, la liberté n’a rien à voir avec la possibilité pour un individu d’exercer sa volonté, sa souveraineté. Non, elle se comprend avant tout dans un rapport à l’autre. C’est une liberté politique, collective, qui à la fois implique d’accepter la pluralité et la diversité des expériences humaines, et permet d’agir ensemble, de commencer quelque chose. En ce sens, la liberté est indissociable de l’action politique. Être effectivement libre, c’est créer quelque chose de nouveau à plusieurs.

En quoi consiste sa critique de la modernité ?

Pour Arendt, les deux grands marqueurs de la modernité, qu’elle explore notamment dans Condition de l’homme moderne, paru en 1958, et qui sont encore très parlants aujourd’hui, sont l’univocité et le sentiment d’impuissance politique et intellectuelle. L’univocité se retrouve avant tout dans le domaine du travail. Le « travail », pour Arendt, c’est l’activité de labeur qui vise à nous maintenir en vie. Il se différencie de l’œuvre ou de l’ouvrage, la confection des objets du monde voués à durer dans le temps, à être transmis. À l’époque moderne, toutes les activités humaines, qu’elles soient artisanales, intellectuelles, artistiques… et tous les ouvrages sont réduits au seul terme de « travail ».

« En se déprenant de la tradition, elle s’ouvre au passé »

Cette univocité se retrouve également dans l’avènement de ce qu’elle appelle le « domaine social », c’est-à-dire une sorte de domaine intermédiaire, sans limite, animé de son propre mouvement, qui brouille la frontière entre le domaine privé et le domaine public.

En conséquence, l’individu, dans tout ce qu’il dit et tout ce qu’il fait, se retrouve pris dans cet espace intermédiaire, dont il n’est plus qu’un rouage. Tout cela nourrit le sentiment d’impuissance des individus. Pourquoi ? Justement parce que si toute activité est travail et si tout individu est pris dans un système qui le dépasse et qui se reproduit lui-même, alors il ne peut pas agir et ne peut pas être libre. Il est, en quelque sorte, aliéné.

Arendt se montre également méfiante envers les avancées technologiques…

Elle n’est ni technophobe ni technolâtre, mais il est vrai qu’elle met en garde contre certains aspects de la technique moderne. Dès la fin des années 1950, elle remarque que nous construisons désormais des machines capables de faire non seulement ce que nous ne savons pas faire, mais aussi ce que nous ne pouvons pas comprendre. Or, quand on commence à avoir des activités importantes dans l’organisation de la vie sociale qui dépassent la compréhension, c’est problématique. L’humanité se met en décalage par rapport à ses propres moyens. Le monde s’instrumentalise et échappe à notre compréhension. Que fait-on alors ? On délègue des pans entiers du savoir aux experts, y compris dans des domaines qui ne sont pas des domaines d’expertise, comme la politique. Déléguer le politique à des experts contrevient totalement à son idée du politique, qui implique la délibération et la mise en commun. Et ça, pour Arendt, c’est particulièrement dangereux. C’est aussi particulièrement d’actualité.

Est-ce en raison de sa critique de la modernité qu’on prête souvent à Arendt un certain conservatisme ?

Je précise que si Arendt propose une critique de la modernité et s’appuie souvent sur des exemples anciens, notamment issus de la démocratie grecque, ce n’est absolument pas par nostalgie. Bien au contraire, elle dénonce souvent le « pathos de l’ancien ». Si elle regarde en arrière, c’est par souci d’analyser ce qui s’est passé, pour montrer la pluralité des expériences humaines et leur contingence. La grande diversité dans le temps de la condition humaine. Par ailleurs, les moments historiques qu’elle admire, comme la révolution américaine, la Résistance ou l’insurrection hongroise de 1956, sont tout sauf conservateurs.

En revanche, on peut dire qu’Arendt défend la conservation. Pour elle, il est important de conserver, c’est-à-dire de se souvenir et de transmettre. Cela transparaît notamment dans son texte consacré à l’éducation dans la Crise de la culture. Pour Arendt, éduquer, c’est conserver et transmettre notre monde, afin de préserver le « ferment de nouveauté » ou le « ferment révolutionnaire » qui se trouve en chaque enfant, en chaque « nouveau venu ». C’est pourquoi elle critique les « nouvelles pédagogies » animées par le « pathos du nouveau » : au nom des théories du développement les plus en pointe, on va complètement changer le système éducatif et chercher à « reconfigurer » les enfants, pour qu’ils deviennent de meilleurs adultes et améliorent le monde. Pour Arendt, c’est le signe d’un désengagement des parents et des éducateurs. En rendant les enfants responsables du monde futur, les adultes abandonnent complètement leur propre responsabilité, celle du monde dans lequel ils ont fait entrer ces enfants. Ça aussi, c’est une problématique très actuelle.

La plus grande controverse autour de son œuvre concerne le concept de « banalité du mal ». S’agit-il d’un malentendu ?

La « banalité du mal » est vraiment devenue un cliché qu’on utilise encore aujourd’hui à tort et à travers. Évidemment, Arendt n’a jamais voulu dire que le mal était banal. Lorsqu’elle publie Eichmann à Jérusalem, sous-titré « la banalité du mal » en 1963, elle veut montrer à travers la figure d’Eichmann, responsable de la logistique de la « Solution finale », que le mal le plus grand peut surgir de l’intention la plus plate, d’une certaine forme de bêtise. On le voit bien dans les articles qu’écrit Arendt lorsqu’elle couvre le procès pour le New Yorker : elle est profondément marquée par l’absence totale de pensée de l’ancien dignitaire nazi. Alors qu’elle s’attendait, comme tout le monde, à trouver en lui un monstre sanguinaire, elle découvre quelqu’un qui n’est pas particulièrement animé d’intentions malveillantes, mais qui est incapable de parler autrement que par lieux communs – il utilise des expressions à mauvais escient, se trompe sur l’impératif kantien. Il ne comprend pas que la désobéissance peut être un devoir moral, et qu’un adulte qui obéit consent. Bref, il est marqué par une forme particulière de bêtise qu’elle qualifie d’« incapacité à penser », et en particulier d’incapacité à avoir une « mentalité élargie », à faire cet effort intellectuel qui consiste à se mettre à la place des autres. Cette « banalité du mal », en fait, c’est aussi une mise en garde contre ces mécanismes psychiques et institutionnels qui font entrer les individus dans des systèmes criminels et peuvent resurgir à n’importe quelle époque.

Le camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques. Ouvert en 1939, on y interne d’abord des réfugiés espagnols. à partir du 22 octobre 1940, en conséquence de l’armistice, de nombreux Juifs étrangers y seront conduits, dont 7 500 déportés de Bade et du Palatinat. © ullstein bild / akg

Quelles sont les conditions qui permettraient à ces tendances totalitaires de refaire surface ?

Une des conditions principales, c’est qu’il y ait un grand nombre de personnes, qu’Arendt appelle une masse, qui désirent la reconnaissance politique sans l’obtenir. Ces masses ne sont pas habitées par l’écart, la différence et le lien, conditions de l’activité politique, mais par un sentiment d’impuissance et de déconsidération, préalable à la désolation, qui prépare les esprits à accueillir n’importe quelle fiction, n’importe quel récit qui donnerait un semblant de sens.

Les dynamiques nihilistes de notre époque s’inscrivent en partie dans ce mouvement. Il faut une réelle aspiration collective pour pouvoir résister à l’envie de tout détruire sans savoir ce qu’on va mettre à la place. Nos sociétés néolibérales, dans une combinaison d’uniformisation, de singularisation et d’épuisement des individus, entravent à la racine l’émergence d’espaces de délibération et d’action. Notre effort doit tendre vers leur invention.

Qu’est-ce qui vous a le plus touchée dans son œuvre ?

Ce que je trouve très beau dans son œuvre, c’est ce qu’elle dit de tous les penseurs, morts ou vivants, des artistes et des amis qu’elle croise sur son chemin, au fil de ses réflexions. Elle les appelle des « compagnons de pensée ». J’aime particulièrement cette idée de compagnonnage, qui montre aussi sa grande curiosité pour les autres et son appétit pour toutes les formes d’écriture et d’art qui puissent l’aider à comprendre. Un peu comme les « alliés substantiels » de René Char, qu’elle aimait beaucoup. Elle ouvre d’ailleurs la Crise de la culture sur cette belle phrase du poète : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament. »

Par quel livre conseilleriez-vous de commencer la lecture d’Arendt ?

Pour une première lecture, je conseillerais ses Considérations morales, ce petit ouvrage qu’elle a écrit en 1970, dans le prolongement d’Eichmann à Jérusalem. Un très beau texte, dont Socrate est un personnage, et qui interroge l’activité même de penser et les ressources intimes de notre moralité.

Propos recueillis par LOU HÉLIOT

« J’ai découvert chez Arendt une vraie philosophie de l’actualité »

Carole Widmaier

Selon la philosophe Carole Widmaier, les analyses sur la liberté et le totalitarisme de Hannah Arendt nous offrent encore des clés pour penser notre époque.

« Elle avait des idées fulgurantes »

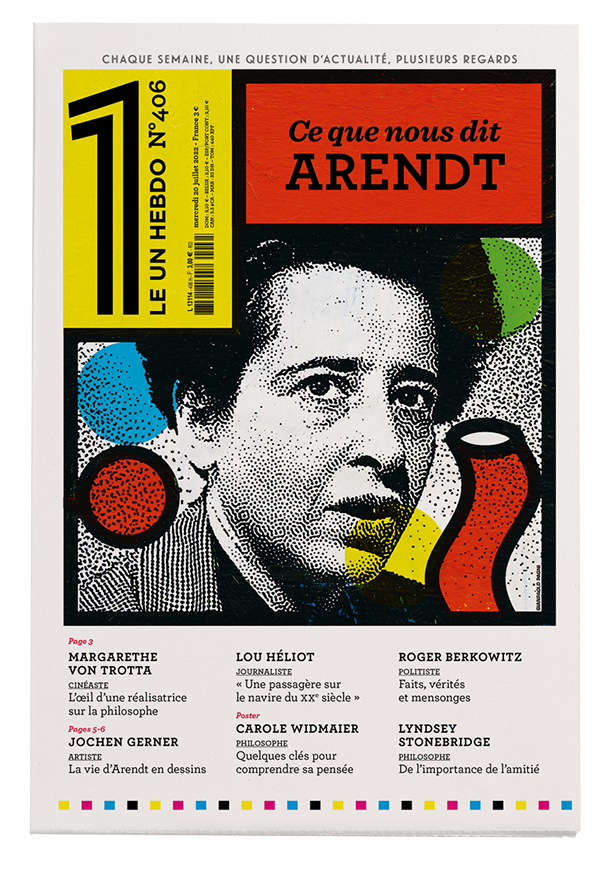

Lou Héliot

De Hanovre à New York, en passant par Königsberg, Berlin et Paris, la journaliste Lou Héliot retrace le parcours de la philosophe Hannah Arendt et la construction de sa pensée face aux tourments qui ont secoué le XXe siècle.