Deux siècles d’histoire

Temps de lecture : 13 minutes

Ecoutez le podcast du 1 en lien avec cet article :

C’est essentiellement pour ouvrir une nouvelle route des Indes que Bonaparte part à la conquête de l’Égypte en 1798. Le Directoire l’a chargé de détruire les comptoirs anglais de la mer Rouge et de percer l’isthme de Suez qui sépare celle-ci de la Méditerranée. Un canal de quelque 160 km éviterait de contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance et réduirait considérablement le trajet de l’Europe à Bombay.

Les deux mers ont été reliées à plusieurs reprises au cours de l’histoire : du temps des pharaons, puis sous les Perses et les Ptolémées, enfin au début de la conquête arabe. Mais il ne s’agissait alors que d’un parcours indirect, réservé à de modestes embarcations. La mer Rouge était raccordée au Nil par un ou plusieurs canaux, et c’était une branche du fleuve qui faisait le lien avec la Méditerranée. Le « canal des Pharaons », appelé par la suite « fleuve de Trajan » et finalement baptisé « canal du Prince des fidèles » par les Arabes, devait être comblé en 762 pour priver de ressources la ville de Médine qui s’était révoltée contre le calife. Et il a cessé définitivement d’exister.

Chargés de concevoir un canal entre les deux mers, les ingénieurs de Bonaparte travaillent dans des conditions difficiles et arrivent à une conclusion erronée : la mer Rouge, estiment-ils, est plus haute d’une dizaine de mètres que la Méditerranée ; si on perce l’isthme de Suez, l’Égypte sera inondée ; seul un canal à écluses conviendrait. Bonaparte, devenu Napoléon, n’a pas le temps d’approfondir un tel projet, qui va rester dans les cartons.

En 1832, un jeune diplomate français, Ferdinand de Lesseps, arrive en Égypte pour y occuper le poste de vice-consul. Soumis à une quarantaine à Alexandrie en raison d’un cas suspect de choléra, il tue le temps en se plongeant dans le mémoire des ingénieurs. L’idée d’un canal reliant les deux mers le fascine. Elle ne le quittera plus.

L’année suivante, Lesseps, devenu consul, voit débarquer à Alexandrie les saint-simoniens. Leur chef, Prosper Enfantin, est un disciple du comte de Saint-Simon qui professait un socialisme fondé sur le développement de l’industrie. Mais, de cette école de pensée, il a fait une Église, avec des idées assez farfelues : ce polytechnicien se fait appeler « le Père » ; il doit rencontrer en Égypte « la Mère », une femme-Messie, pour former avec elle « l’association universelle des peuples ». Et c’est un canal, reliant la mer Rouge à la Méditerranée, qui marierait physiquement l’Europe à l’Orient.

Mohamed (ou Méhémet) Ali, le maître de l’Égypte, ne veut pas en entendre parler. Il invite les ingénieurs saint-simoniens à participer plutôt à la construction d’un barrage sur le Nil, vite abandonnée en raison d’une épidémie de choléra. De retour à Paris après avoir accumulé les déceptions, Enfantin crée en 1846 la Société d’études pour le canal de Suez. On sait désormais que les deux mers sont au même niveau. Cela n’empêchera pas les saint-simoniens de concevoir un projet de canal compliqué, enjambant le Nil, qui, de toute façon, n’aboutira pas.

Après avoir été consul en Égypte, Ferdinand de Lesseps a exercé d’autres fonctions diplomatiques avec succès. Il a cependant dû quitter la carrière en 1849 après avoir fait les frais des incohérences de la politique française à l’égard de la République romaine, et s’est retiré dans ses terres du Berry.

En 1854, il apprend que le prince Saïd pacha, qu’il a connu adolescent, est devenu le gouverneur de l’Égypte. Raison suffisante pour prendre le premier bateau et lui demander une audience. Le nouveau vice-roi l’invite à le rejoindre dans le désert, où il dirige des manœuvres de son armée. Lesseps est un excellent cavalier, qui va se faire bien voir des généraux présents. Mais ceux-ci ouvriront des yeux ronds quand le Français leur exposera son projet, dont il a su convaincre Saïd pacha. « Tous les grands hommes qui ont gouverné l’Égypte, depuis les pharaons, ont voulu relier la Méditerranée à la mer Rouge, lui a-t-il dit. Le prince qui réalisera un vrai canal maritime restera dans la postérité, plus encore que les bâtisseurs des pyramides. »

Saïd pacha est conquis par l’idée. Le canal de Suez peut lui permettre de commencer son règne par une entreprise pharaonique. Et les deux hommes décident, ensemble, de modifier la carte du monde. Ils ne pèsent pourtant pas bien lourd l’un et l’autre : ni ingénieur ni financier, Lesseps est un diplomate sur la touche, tandis que Saïd n’est qu’un vassal du sultan de Constantinople, l’Égypte faisant partie de l’Empire ottoman depuis le xvie siècle.

Avec des pelles et des pioches

Le canal sera entrepris à l’initiative d’une compagnie internationale d’actionnaires, sous la seule autorité du gouvernement égyptien. On ne cherchera pas l’accord préalable des grandes puissances européennes ni celui des dirigeants ottomans, qui seront mis devant le fait accompli.

La Sublime Porte ne veut pas d’un canal au sein de l’empire, qui risquerait de rendre l’Égypte plus indépendante et d’installer des étrangers dans l’isthme de Suez. L’Angleterre, elle, dénonce haut et fort le projet de Ferdinand de Lesseps, en affirmant que le canal est techniquement irréalisable et ne serait d’ailleurs pas rentable ; il s’agit donc d’une opération politique destinée à lui ravir la route des Indes et à faire de l’Égypte une colonie française.

Saïd pacha et Lesseps ne peuvent même pas compter sur un appui public de Napoléon III, qui craint de mécontenter les Britanniques. Ils feront le canal tout seuls. C’est un énorme pari, car, compte tenu des vents et des courants, cette voie d’eau ne pourrait convenir qu’à la marine à moteur. Or, 95 % des navires anglais et français sont encore à voiles.

Comment financer l’entreprise ? Il n’est pas facile de convaincre des Européens d’investir dans le sable, pour un projet aussi risqué. Les 21 000 souscripteurs sont presque tous français. L’argent recueilli étant insuffisant, Saïd pacha se voit contraint par Lesseps d’acquérir 44 % du capital de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez.

Les travaux commencent en 1859. Il faut beaucoup d’audace et de volonté pour créer un port sur la Méditerranée, dans une zone aride, balayée par les vents. Un autre canal doit être creusé en plein désert pour apporter l’eau douce du Nil sur les chantiers. On va recourir à la corvée, pratiquée en Égypte depuis des siècles, c’est-à-dire à la mobilisation forcée de milliers de paysans, arrachés à leurs terres pour entreprendre des travaux d’intérêt public.

L’Orient se fond dans l’Occident

Saïd meurt en 1863. Son neveu Ismaïl, qui lui succède, s’oppose à la corvée. Faut-il y voir un geste en direction de la Porte, qui n’a toujours pas ratifié l’entreprise ? Une bonne manière faite à la Grande-Bretagne ? Ou l’embarras provoqué par cette mobilisation de milliers de bras, détournés de l’agriculture ? Ismaïl invoque des raisons humanitaires, pas très convaincantes, quand on sait comment il utilise la corvée sur ses propres terres. À Ferdinand de Lesseps, président de la Compagnie, il a lancé une jolie formule : « Personne n’est plus canaliste que moi, mais je veux que le canal soit à l’Égypte, et non l’Égypte au canal. »

L’affaire s’envenime. Une médiation est demandée à Napoléon III, qui n’est sans doute pas le mieux placé pour trancher un conflit franco-égyptien. L’empereur rend sa sentence le 6 juillet 1864 : la Compagnie renoncera à la corvée, rétrocédera à l’Égypte le canal d’eau douce ainsi que 60 000 hectares de terrains en partie irrigués. En compensation, elle recevra la somme colossale de 84 millions de francs. Cela va encore alourdir la dette égyptienne. Mais l’arbitrage impérial donne à l’entreprise une caution officielle qui lui permettra d’obtenir enfin l’accord des autorités ottomanes.

Combien de malheureux paysans, armés de pelles, de pioches et de paniers, sont-ils morts à la tâche ? Très peu, selon les chiffres de la Compagnie. Plus de cent mille, apprendront les écoliers d’Égypte à partir des années 1950. La célébration du génie français cédera la place à celle du martyre égyptien… Toujours est-il qu’en 1864 la corvée est remplacée par des ouvriers recrutés dans toute la Méditerranée, actionnant d’énormes dragues à vapeur, spécialement conçues pour ces travaux inédits dans le désert.

Ismaïl pacha, qui a acheté entre-temps le titre de khédive à son suzerain, veut faire de l’inauguration du canal un événement mondial. Près de mille invités sont accueillis en Égypte de manière fastueuse en 1869. Eugénie, l’épouse de Napoléon III, ravit la vedette à François-Joseph, l’empereur d’Autriche. Le 16 novembre, son navire fait une entrée triomphale dans la rade de Port-Saïd, sous des salves d’artillerie. Dans l’après-midi est célébrée une cérémonie religieuse inédite, à la fois chrétienne et musulmane. Mgr Bauer, aumônier des Tuileries, y délivre un sermon emphatique. « L’heure qui vient de sonner, déclare-t-il, est l’une des plus grandes et des plus décisives qu’ait vues l’humanité […]. Ô Occident ! ô Orient ! rapprochez, regardez, reconnaissez, saluez, étreignez-vous ! » Mais c’est l’Orient qui se fond en quelque sorte dans l’Occident, comme l’illustre cette phrase étonnante du khédive Ismaïl : « Mon pays n’est plus en Afrique, nous faisons partie de l’Europe. »

Pari gagné

Les promoteurs du canal de Suez avaient parié sur le développement de la marine à vapeur. Pari gagné : dès les années 1870, on assiste à une transformation accélérée des transports maritimes. Après des débuts très difficiles, le canal connaît un nombre grandissant de clients. Les petits actionnaires se frottent les mains après avoir eu très peur. La valeur du titre, qui s’était effondrée pendant les travaux, ne cesse d’augmenter. « Le Suez » sera un trésor des familles.

Paradoxalement, l’Angleterre s’affirme comme la principale utilisatrice de cette voie d’eau à laquelle elle s’était tant opposée. Puis, en 1875, elle devient le plus gros actionnaire de la compagnie. L’Égypte est au bord de la faillite. Le Premier ministre britannique, Disraeli, réussit à convaincre Ismaïl de vendre les actions égyptiennes pour 100 millions de francs. L’opération se fait au nez et à la barbe des Français. L’Angleterre cogère désormais la Compagnie de Suez avec ces derniers. Elle finira par occuper l’Égypte à partir de 1882, et ce sera alors comme si le canal lui appartenait…

La convention de Constantinople de 1888, signée par les principaux États, stipule que le canal sera « libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon ». Cela n’empêchera pas la Grande-Bretagne d’en interdire l’accès aux navires ennemis lors des deux guerres mondiales.

Ville d’ingénieurs, créée au cœur de l’isthme de Suez, Ismaïlia ressemble à une sous-préfecture française. C’est là que naît en 1928 le mouvement des Frères musulmans, en réaction à une certaine européanisation de l’Égypte. C’est également à Ismaïlia qu’en octobre 1951 des commandos armés harcèlent les troupes anglaises, qui ripostent en prenant d’assaut une caserne de la police auxiliaire. Cela va provoquer une flambée de violences dans la capitale contre les enseignes étrangères. Le Caire brûle… Ce « samedi noir » précède de quelques mois le renversement de la monarchie, le 23 juillet 1952, par un groupe d’officiers sous la conduite de Gamal Abdel Nasser.

Un coup de poker

L’Égypte, dont la population ne cesse de croître, a besoin d’eau et d’électricité. Nasser envisage donc de faire construire un nouveau et très grand barrage sur le Nil, en amont d’Assouan. La Banque mondiale devait financer ce projet, mais les États-Unis s’y opposent en 1956 parce que le raïs a refusé d’adhérer au pacte de Bagdad dirigé contre l’URSS et a acheté des armes à l’Est.

Nasser réagit à ce camouflet par un coup de poker. Le 26 juillet 1956, dans un discours sur la principale place d’Alexandrie, alors que les dernières troupes britanniques ont évacué leurs bases dans l’isthme de Suez, il annonce la nationalisation de la Compagnie. « La plus grande partie des recettes du canal [qui devait revenir à l’Égypte en 1968, au terme d’un bail de 99 ans] ne profite qu’aux Britanniques et aux Français, clame-t-il. Nous financerons le barrage avec les revenus du canal. »

L’instant de surprise passé, c’est du délire. Le train qui ramène le raïs au Caire est arrêté à toutes les gares par des foules enthousiastes. Mais à Londres comme à Paris, on n’entend pas s’incliner. Guy Mollet, président du Conseil français, veut briser ce « dictateur » qui s’empare du canal et fournit des armes aux rebelles algériens. Une intervention militaire franco-britannique est décidée en grand secret, en accord avec Israël, qui attaquera le premier. L’opération se solde cependant par un fiasco. « L’agression tripartite » ou la « triple et lâche », comme on dit en Égypte, est stoppée par les États-Unis, après une menace de l’URSS qui cherche à s’implanter au Moyen-Orient et à faire oublier que ses chars ont envahi les rues de Budapest.

La statue de Ferdinand de Lesseps, qui trônait à l’entrée du canal à Port-Saïd, est déboulonnée. Les Français sont expulsés d’Égypte et leurs établissements nationalisés. Paradoxalement, le canal, cette grande œuvre franco-égyptienne, provoque une rupture entre les deux pays.

Huit années de fermeture

Nasser, devenu un héros du monde arabe, ne se prive pas de s’ingérer dans les affaires de ses voisins. En 1967, sous la pression des Palestiniens et des baasistes, il est entraîné dans un nouveau conflit armé avec l’ennemi sioniste. C’est Israël qui déclenche les hostilités, le 5 juin, neutralisant l’aviation égyptienne en une demi-journée. La guerre dite « des Six Jours » aura fait plier l’Égypte en six heures… Les Israéliens s’emparent du Sinaï et de la bande de Gaza. Ils installent une ligne de défense considérée comme infranchissable sur la rive orientale du canal de Suez, lequel est fermé à la circulation pour une durée indéterminée. L’Égypte a perdu des recettes représentant un quart de son PNB. Désormais, les armateurs emprunteront la route du Cap en se dotant de supertankers pour compenser les coûts du transport.

C’est Anouar al-Sadate, le successeur de Nasser, qui, à son tour, va créer la surprise. Le 6 octobre 1973, en plein ramadan et alors que les juifs célèbrent Kippour, des commandos égyptiens, appuyés par un déluge de feu, réussissent à traverser le canal et à prendre pied sur la rive occupée. Les Syriens, qui étaient dans le secret, lancent au même moment trois divisions à la reconquête du Golan. À Tel-Aviv, c’est la panique, tandis qu’au Caire Sadate est sacré batal al-oubour (« héros de la traversée).

Les Israéliens se ressaisissent et déclenchent une contre-offensive. Chacun des deux camps ayant gagné du terrain, un cessez-le-feu est décrété. Sadate n’imaginait pas détruire l’État sioniste : il n’a fait la guerre que pour faire la paix. En attendant un traité en bonne et due forme, le canal de Suez est rouvert à la circulation en juin 1975 grâce à une médiation américaine. Mais, au cours de cette interruption de huit ans, la voie d’eau s’est ensablée, des berges se sont effondrées ; d’importants travaux doivent être entrepris pour s’adapter à la flotte pétrolière dont les deux tiers sont désormais trop gros pour entrer dans le canal. Et il faut tenir compte de la concurrence du Cap, de Panama et des oléoducs.

Fierté nationale

Un « nouveau canal » est annoncé en 2014 par le président Sissi. Il s’agit en réalité de doubler la voie d’eau sur 35 km, de l’élargir et de l’approfondir sur 37 autres. Cela permettra d’accueillir des porte-conteneurs géants, d’un tonnage cent fois supérieur à celui des plus gros navires de 1869, mais aussi de réduire la durée du parcours et le temps d’attente à l’entrée. L’armée égyptienne est mobilisée pour ces grands travaux, qui sont réalisés plus rapidement que prévu. L’inauguration solennelle a lieu le 6 août 2015, avec François Hollande comme invité d’honneur. On efface le mauvais souvenir de 1956. Les avions Rafale français, que l’Égypte vient de commander, serviront notamment à la défense de cette zone hautement stratégique.

« Nouveau canal » signifie aussi développement des deux rives pour créer un immense complexe logistique, industriel et commercial, comprenant des arsenaux, des tunnels, des ports et des aéroports. Avec la nouvelle capitale prévue au nord-est du Caire se dessine ainsi le futur centre politique et économique du pays.

Appelés en 1974 à participer au financement du projet, les Égyptiens ont répondu massivement : quelque 6 milliards de dollars ont été réunis en huit jours. Plus qu’un investissement, c’était un acte patriotique. Il faut dire que les descendants des pharaons sont aussi fiers de leur canal que de leurs pyramides.

« L’axe principal des échanges entre l’Europe et l’Asie »

Michel Foucher

Si les câbles sous-marins furent et restent le vecteur de la mondialisation financière (entre Brest et Cape Cod aux États-Unis en 1869 ; entre Londres, Hong Kong et l’Australie en 1871), les canaux de Suez puis de Panama ont accéléré la mondialisation commerciale.

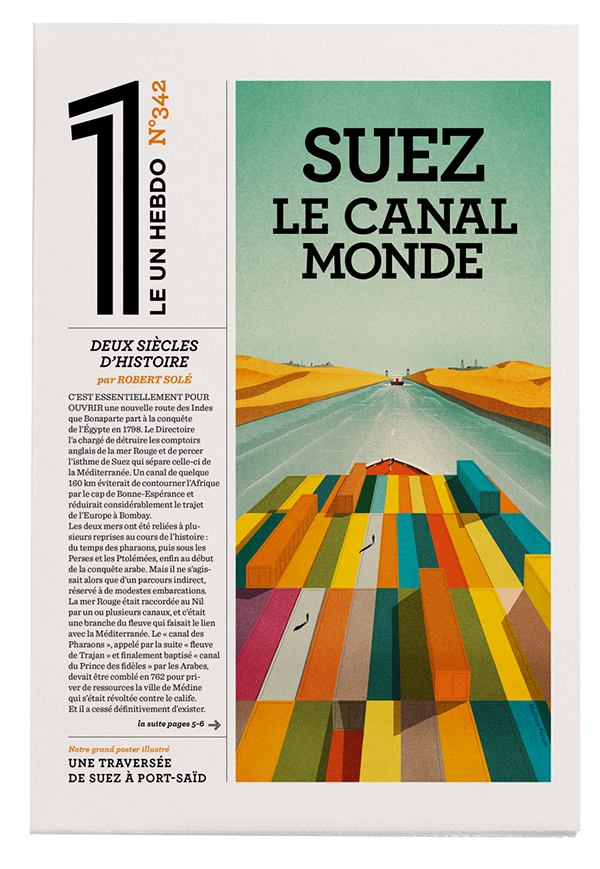

Le canal de Suez

En poster, un grand dessin, accompagné de notices explicatives illustrées, présente une traversée du canal, de Suez à Port-Saïd. Une façon claire, synthétique et esthétique de revenir sur sa construction, le trafic commercial qu’il voit défiler, mais aussi les enjeux économiques, écologiques et s…