Du mauvais souvenir au sophisme politique

Temps de lecture : 10 minutes

Combien de temps un mauvais souvenir doit-il hanter une culture politique ? Telle est la question posée par l’antagonisme entre le noble outil de participation démocratique qu’est le référendum et son odieux dévoiement autoritaire qu’est le plébiscite.

Alors que le député Malouet s’était attiré les foudres de ses collègues pour avoir proposé de faire ratifier la Constitution de 1791 par le peuple, ce procédé a été utilisé pour la Constitution de l’an I (1793). Suspendu en raison des nécessités du gouvernement révolutionnaire, puis balayé par les Thermidoriens, ce texte d’inspiration rousseauiste a posé les jalons de la crainte qu’inspirent les procédés de démocratie directe (référendum, initiative populaire, mandat impératif, etc.). L’épopée napoléonienne n’a fait qu’accentuer ce sentiment. À l’occasion de plébiscites dont la sincérité est douteuse, Bonaparte a obtenu du peuple la ratification grégaire de l’accroissement de son pouvoir : en l’an VIII lors de l’adoption de la Constitution qui faisait suite au coup d’État du 18 brumaire, en l’an X afin de faire de Bonaparte un Consul à vie, en l’an XII afin de mettre en place l’Empire, en 1815 afin de tenter un ultime retour. Le procédé ne retrouva une certaine vigueur que pour se décrédibiliser un peu plus avec la seconde aventure napoléonienne. Faute de pouvoir se faire réélire immédiatement ou de parvenir à modifier la Constitution, le président de la IIe République se résolut au coup d’État. Les 21 et 22 décembre 1851, à la proposition « le Peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution », 7 481 231 « oui » triomphèrent de 647 292 « non ». Moins d’un an après, la dignité impériale fut rétablie, le peuple acquiesçant au retour de l’autoritarisme. Un dernier plébiscite, en 1870, consacra la mise en place d’un Second Empire plus libéral et plus parlementaire, que la défaite de Sedan emporta. Dès lors, le républicanisme politique conçut une solide détestation à l’égard de tout procédé de démocratie directe et de tout dispositif concentrant sur un individu le soutien de la Nation. Aussi le paradigme représentatif reprit-il ses droits, la souveraineté de la Nation se muant en souveraineté des parlementaires. Adossé à l’impossibilité pratique pour plusieurs millions de personnes de délibérer collectivement, le régime représentatif est rehaussé du filtrage opéré par l’opération électorale. En confiant la décision aux plus capables, le système gagne en rationalité par rapport aux humeurs de la foule et à sa propension à se laisser séduire, à l’occasion de consultations simplistes.

Le référendum ne refit surface dans un contexte démocratique qu’après sept décennies, afin de confirmer le rejet de la IIIe République et d’assurer la mise en place de la IVe République. Une fois celle-ci emportée par son inefficacité, ce fut encore par référendum que le peuple français se donna la Constitution actuelle. Mais à la différence du référendum de 1945, qui ouvrait la voie à une assemblée constituante, et de ceux de 1946, qui venaient sanctionner son ouvrage, l’adoption de la Constitution de 1958 a mis de côté les représentants traditionnels. Contrairement à l’habitude républicaine, c’est au gouvernement de De Gaulle qu’il incombait de préparer un projet. Les parlementaires étaient tout au plus consultés, tandis qu’il revenait au peuple de prendre la décision finale. Aux termes de l’article 3 de la nouvelle Constitution, le peuple est appelé à exercer la souveraineté nationale « par ses représentants et par la voie du référendum ». À la logique de délégation, mise en valeur depuis Sieyès et, au fond, accentuée par l’abandon à la figure du chef auquel conduisaient les plébiscites, s’ajoute la possibilité d’une véritable présence politique du peuple.

Celle-ci est évidente dans la période, fondatrice, du principat gaullien. Les nouveaux outils mis à la disposition du chef de l’État sont sollicités : pouvoirs exceptionnels (art. 16), droit de dissolution (art. 12), désignation du Premier ministre (art. 8) et faculté de « soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord de Communauté, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » (art. 11, version originale). C’est ainsi qu’en 1961 est approuvée la politique d’autodétermination en Algérie. En 1962, 90,81 % de « oui » autorisent le président de la République à mettre en œuvre des accords d’Évian. Cette pratique fut rendue possible par la légitimité personnelle de De Gaulle, auquel la classe politique consentait à se remettre afin de régler les questions brûlantes de l’heure, convaincue qu’après son départ, la vie politique traditionnelle reprendrait ses droits. De Gaulle annonçait la réponse souhaitée et ne faisait pas mystère des conséquences d’une éventuelle déconvenue. La coloration plébiscitaire de l’opération prenait ainsi corps, à travers la double réponse qui était recherchée : l’une sur la politique envisagée, l’autre sur la pérennité du pouvoir du chef de l’État.

Cette ambiguïté s’est accentuée en novembre 1962. L’usage plébiscitaire du référendum se double alors d’une utilisation en vue d’une révision constitutionnelle. Or, l’article 89 de la Constitution semble définir à cette fin une procédure spécifique, qui suppose l’assentiment des deux chambres. Le recours au référendum de l’article 11 afin de faire avaliser par le peuple l’élection du président de la République au suffrage universel direct, sous la menace d’un départ immédiat du Général, ravive le souvenir de pratiques autoritaires. Le 27 avril 1969, le président sollicite à nouveau l’article 11 en vue d’une révision affectant la régionalisation et le Sénat. Pour la deuxième fois dans l’histoire de France, le « non » l’emporte, et de Gaulle quitte le pouvoir.

De cette trajectoire est née une forme de mythologie. Aucun critère ne permet de distinguer nettement le référendum, dispositif pur permettant au peuple souverain de faire connaître sa volonté sans intermédiaire, et le plébiscite, artifice dévoyé permettant au chef d’asseoir sa domination. Outre la volatilité du vocabulaire à travers l’histoire et au gré de la géographie, bien naïf qui peut penser que celui qui organise un référendum est indifférent à la réponse à la question posée. D’ailleurs, ne serait-ce pas inquiétant de la part d’une autorité politique ? La critique du référendum au motif qu’il conduit parfois à des résultats qui n’ont pas l’heur de plaire (rejet du traité établissant une constitution pour l’Europe, Brexit, rejet d’un accord de paix en Colombie, etc.) ne mérite guère que l’on s’y attarde, à moins qu’elle soit en mesure d’articuler une forme d’élitisme qui démontrerait l’impossibilité de reproduire au niveau populaire une délibération de qualité équivalente à celle qu’offrent les assemblées représentatives.

La distinction a avant tout pour fonction de permettre de désapprouver une consultation qui dissimulerait une tentation plébiscitaire. La question du référendum mérite d’être posée au-delà de cette crainte, par ailleurs légitime. Les procédés de démocratie directe ne sont-ils pas d’autant plus fantasmés – soit pour en décrier les travers, soit pour en magnifier la capacité à redonner la parole au peuple – qu’ils sont trop rares ? Seuls neuf référendums ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la Constitution. N’est-il pas temps d’en faciliter l’usage, tout en l’assortissant de garanties dont les linéaments sont connus (définition d’un champ d’intervention, clarté de la question posée, qualité du débat, définition d’un quorum d’initiative et d’un quorum de décision, etc.) ? On peut douter que la gêne vienne de la possible duplicité du référendum, entre fonction démocratique manifeste et fonction autoritaire latente. Ne résulte-t-elle pas davantage, paradoxalement, de l’incomplétude de la logique plébiscitaire, c’est-à-dire de ce que l’éthique politique s’est tellement effilochée qu’elle ne conduit plus à envisager le départ de l’auteur d’un référendum raté ? L’assouplissement de l’initiative populaire, au-delà du corset que l’article 11 révisé en 2008 impose à l’initiative partagée entre un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs, ne permettrait-il pas, d’ailleurs, de dissiper le risque de surinvestissement sur la personne du président, puisque précisément l’initiative ne viendrait pas de lui ? Ne serait-il pas nécessaire de dédramatiser ce qui, sur le strict plan juridique, n’est qu’un mode de production des normes ? Le peuple français ne serait-il pas mûr et devrait-on craindre qu’il use de la démocratie directe afin de laisser s’exprimer les passions les plus délétères ? Ce serait peut-être confondre l’effet avec la cause : en suscitant un débat, en poussant à s’informer et à réfléchir en vue de se former une opinion, l’initiative populaire et le référendum peuvent tout autant se révéler des facteurs de maturation politique. L’ensemble pourrait accroître la conscience des difficultés de la décision collective et l’acceptation du résultat, tout en légitimant des institutions dotées d’une capacité d’inclusion renouvelée.

Afin d’en discuter sereinement, peut-être faut-il en finir avec une mauvaise conscience dont l’invocation a toute sa place au rang des sophismes politiques.

« Ce n’est pas un remède miracle, mais une réponse possible »

Yves Sintomer

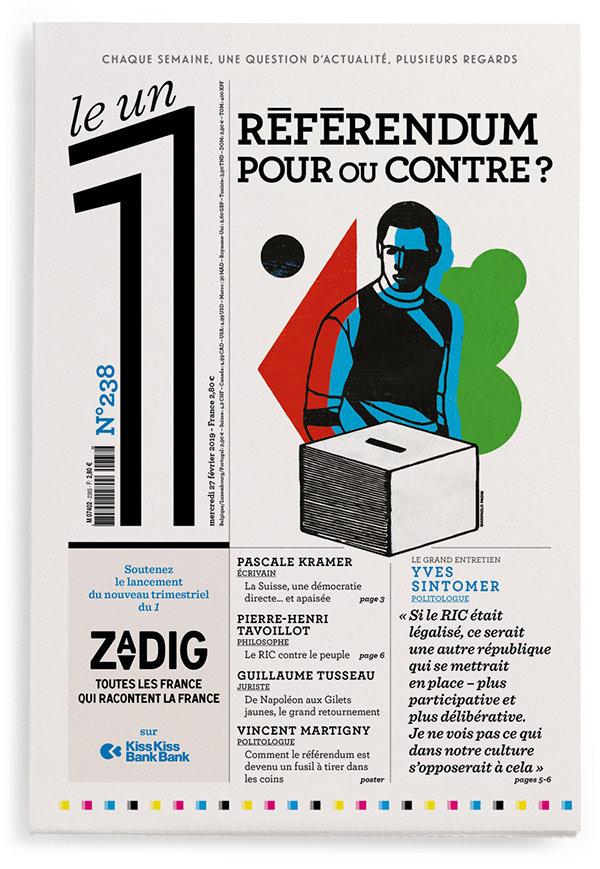

Le RIC, référendum d’initiative citoyenne, est mis en avant par les Gilets jaunes. Comment analysez-vous cette revendication ?

Ce qui a longtemps fait tenir le système, c’étaient des partis politiques qui fonctionnaient, qui organisaient la société e…

[Ouais]

Robert Solé

Tout le monde est d’accord pour dire qu’un référendum ne supporte pas l’ambiguïté : la question posée aux électeurs doit être clairement formulée. Mais se préoccupe-t-on de la validité de la …

Le RIC ou le peuple illusoire

Pierre-Henri Tavoillot

Comment peut-on être contre le RIC ? Ce sigle contient trois mots magiques : référendum, initiative, citoyenne. Pour ses partisans, il est la panacée contre le mal qui ronge la démocratie : la dépossession du pouv…