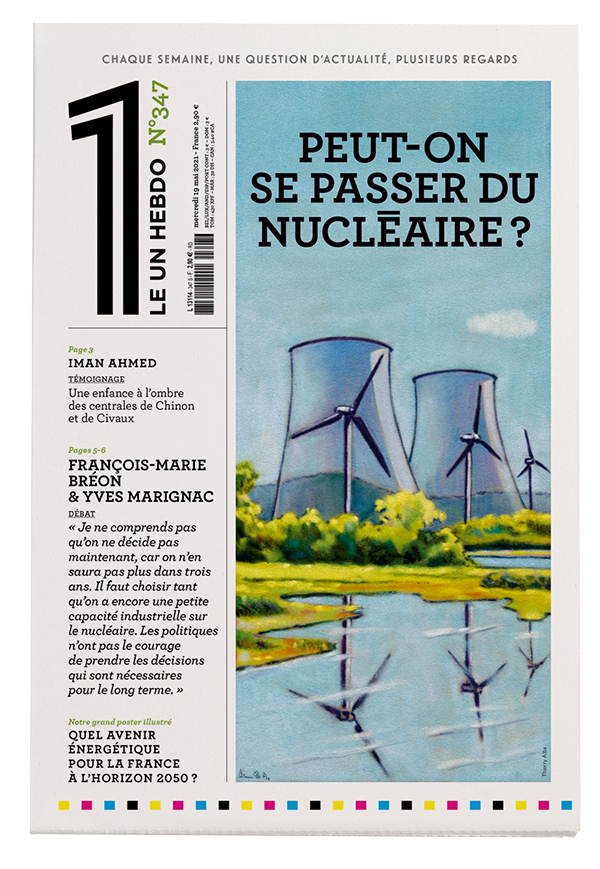

Une france sans nucléaire ?

Comment la France peut-elle relever le défi de la sortie des énergies fossiles, pour avoir une chance de limiter le changement climatique ? Partisans de l’atome et des renouvelables s’affrontent, comparant les performances respectives des différentes sources d’énergie, mais aussi leur impact sur l’environnement ou leurs coûts de production. Fortement concentrée et productive, l’énergie nucléaire pâtit de projections encore très incertaines relativement à la gestion des déchets et au démantèlement des centrales obsolètes. Les énergies renouvelables, elles, gagnent en performance au fil des progrès technologiques – leur production primaire a augmenté de plus de 70 % depuis 2005. Mais les techniques permettant de stocker le solaire ou l’éolien doivent encore faire leurs preuves avant d’être commercialisées. Autre question majeure : quelles économies d’énergie la société française sera-t-elle prête à accepter pour respecter l’objectif d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 ?Temps de lecture : 8 minutes

Le nucléaire

La production d’électricité nucléaire repose sur la fission d’un atome d’uranium en deux noyaux plus légers, ce qui émet de l’énergie (dans la bombe atomique, cette réaction est déclenchée de manière incontrôlée, et en utilisant de l’uranium enrichi). Le nucléaire civil fournit environ 70 % de l’électricité française, proportion amenée à descendre à 50 % à l’horizon 2035. Le futur fleuron de l’industrie nucléaire française devrait être le réacteur pressurisé européen (EPR), présenté comme plus sûr et plus performant. Des prototypes sont en opération en Chine et en construction en Finlande, mais en France l’EPR de Flamanville a connu de nombreux retards et son coût de construction a flambé. L’Europe est divisée face à l’atome. L’Allemagne a choisi d’abandonner la filière depuis l’accident de Fukushima en 2011. D’autres pays, comme la Pologne ou la Hongrie, se lancent dans l’aventure pour remplacer des sources plus émettrices de gaz à effet de serre comme le charbon.

Contrairement aux énergies intermittentes, le nucléaire fonctionne la plupart du temps – 75 % environ – et produit ainsi des volumes plus importants d’électricité. Mais il n’est pas sans conséquence pour l’environnement. Le refroidissement des réacteurs recourt à l’eau – généralement des rivières –, qui est donc constamment réchauffée. Ce procédé peut poser problème en cas de canicule. Par ailleurs, du tritium – une substance dont les conséquences sur l’environnement et la santé font l’objet de recherches – est rejeté dans cette eau. L’électricité nucléaire se veut bon marché mais ce prix ne tient pas compte de tous les coûts futurs, tels que ceux du démantèlement des centrales ou de la gestion des déchets radioactifs. Environ 90 % sont des déchets à vie courte (ferraille, matériaux de construction…) : ils perdent leur réactivité au bout d’une trentaine d’années. Les 10 % restants, en revanche, restent radioactifs bien plus longtemps. Après un « retraitement » dans l’usine de La Hague, une partie peut potentiellement redevenir du combustible. Les déchets ultimes doivent être stockés en « couche géologique profonde » pour des centaines, voire des milliers d’années.

Les réacteurs, eux, ont été imaginés pour durer quarante ans lors de leur conception. L’Autorité de sûreté nucléaire vient de les autoriser à fonctionner dix ans de plus. Ensuite, le processus de fin de vie est complexe et coûteux : selon EDF, le démantèlement de Fessenheim coûtera au moins 500 millions d’euros.

Deux scénarios

EN 2050 – Objectif : - 75 % de gaz à effet de serre (par rapport à 1990)

Prérequis des scénarios d’avenir :

– efficacité : diminuer les pertes d’énergie (isolation thermique des logements, électroménager plus économe…) ;

– sobriété : adapter sa consommation (le vélo au lieu de la voiture, un logement plus petit pour chauffer moins…) ;

– stockage de l’électricité solaire et éolienne (batteries lithium-ion, pompage dans les centrales hydroélectriques, transformation en gaz par électrolyse de l’eau…) ;

– réseaux intelligents, pour équilibrer la demande et l’offre d’électricité (par exemple, stopper les appareils la nuit, lorsque le photovoltaïque ne produit pas).

Les énergies renouvelables

L’éolien

Pour produire autant qu’un réacteur moyen actuel, il faut environ 850 éoliennes terrestres de

dernière génération (selon les chiffres du parc éolien du mont des Quatre-Faux).

En 2020, la production d’électricité éolienne a dépassé pour la première fois celle des centrales à gaz. Avec environ 9 000 mâts installés et une capacité qui a triplé en dix ans, le parc français est le quatrième d’Europe, derrière l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni. Du fait de son intermittence, l’éolien a fourni, en 2020, 27 % de ce qu’il aurait produit si les éoliennes avaient tourné en continu toute l’année. Côté impact, certains riverains se plaignent de pollution visuelle, quand d’autres se sont habitués à ces moulins aériens. Chaque parc éolien fait l’objet d’un suivi environnemental, notamment pour limiter l’impact sur les oiseaux ou les chauves-souris.

En fin de vie, soit le socle de béton et d’acier accueille un nouveau mât, soit il doit être excavé pour la remise en état du site. Les composants du tronc, du moteur ou encore de la nacelle partent dans des filières de réutilisation : acier, aluminium, béton, cuivre… Les pales en composite carbone ne sont, en revanche, pas réutilisables à ce jour. Chacune représente environ 6,5 tonnes de rebuts, soit le poids moyen de cinq voitures. Les toutes dernières éoliennes affichent une puissance 75 % supérieure aux modèles les plus répandus (plus de 3,5 MW contre 2 MW). Les projets d’éolien offshore, sur les côtes nord et ouest du pays, promettent des productions importantes, mais font face à d’importants retards et à des résistances locales. Des pêcheurs ont ainsi encerclé un site en baie de Saint-Brieuc, dénonçant une menace pour la biodiversité marine et le risque de pollution des eaux à l’aluminium.

Le photovoltaïque

Pour produire autant qu’un réacteur moyen actuel, il faut environ 64 km2 de panneaux dernière génération (selon les chiffres du parc photovoltaïque de Marville). La France compte 8 500 km2 de surfaces bâties.

Lorsque les rayons du soleil servent à chauffer l’eau de radiateurs ou de ballons d’eau chaude, on parle de « solaire thermique ». On parle de « photovoltaïque » lorsque l’énergie solaire produit de l’électricité. Cette énergie reste très minoritaire en France – moins de 4 % de l’énergie consommée – mais de nombreux projets sont en cours. Comme l’éolien, elle est intermittente : en 2020, elle a produit 14,5 % de l’énergie qu’elle aurait fournie si elle avait fonctionné à plein régime toute l’année.Les panneaux peuvent s’installer sur les toits de logements, avec un coût relativement élevé, mais aussi sur des toitures d’écoles, d’usines, d’entrepôts… Les fermes solaires, elles, s’étendent sur des friches industrielles ou d’anciens sites militaires, avec une rentabilité plus élevée. Les cas d’artificialisation des sols – comme cette ferme solaire qui doit faire disparaître 1 000 hectares de pins dans les Landes – restent exceptionnels. Autre piste d’avenir : l’agrivoltaïsme, qui fait cohabiter, par exemple, vignes et panneaux solaires pilotables, pour contrôler l’ombrage.

Un éco-organisme ad hoc gère la collecte et le recyclage des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Verre, plastique et aluminium, qui représentent plus de 90 % de la masse, ont leurs filières de recyclage, de même que le silicium, l’argent ou le cuivre. Reste la question des panneaux « à couches minces », minoritaires dans le parc, mais qui peuvent contenir des matériaux toxiques comme le cadmium.

La géothermie

L’énergie géothermique est fournie par la chaleur de la Terre. En pompant de l’eau souterraine naturellement chauffée ou en faisant circuler de l’eau dans le sol chaud, la géothermie fait remonter des calories à la surface. Elle permet ensuite de chauffer logements, piscines ou entreprises, avec l’aide ou non d’une pompe à chaleur. Si la température récupérée dépasse 150 °C, comme près du volcan de La Soufrière en Guadeloupe, la géothermie génère de l’électricité.

En métropole, les bassins parisien et aquitain détiennent les principales ressources géothermales. La solution séduit de plus en plus le logement collectif et le secteur tertiaire. La limite tient plus du budget que de la technique : il faut disposer d’un terrain, financer un forage, s’équiper… Une dépense à mettre en regard des économies de chauffage à moyen et long terme.

L’hydroélectrique

Installés notamment dans les zones de montagne, les barrages hydroélectriques représentent la première source d’électricité renouvelable en France, avec l’avantage de ne pas être intermittente. Les barrages servent de variable d’ajustement au moment des pics de consommation, en complément des autres énergies. Certaines installations hydroélectriques, dites STEP, ont un rôle de stockage de l’électricité : composées de deux bassins, elles utilisent le courant injecté dans le réseau aux heures creuses pour faire monter l’eau dans le bassin supérieur. Lors des pics de consommation, l’eau est relâchée vers le bas et fait tourner des turbines, ce qui restitue l’énergie emmagasinée.

Le potentiel de la « grande » hydroélectricité est déjà fortement exploité dans l’Hexagone, et la société n’est sans doute plus prête à voir des vallées noyées en raison d’immenses barrages. La microhydraulique, en revanche, est encouragée sur des cours d’eau de moindre importance – par exemple, sur les emplacements d’anciens moulins à eau –, mais ne pourra répondre qu’à un besoin local.

La biomasse

L’énergie biomasse, qui tire parti de la matière vivante, est la première énergie renouvelable de France. Le bois, par exemple, chauffe un quart des ménages et fournit certaines industries en chaleur ou en vapeur d’eau. Défi important : remplacer les vieilles cheminées individuelles, dont l’utilisation est source de pollution de l’air.

Les agrocarburants relèvent aussi de la biomasse, tout comme l’incinération des déchets, qui génère soit de l’électricité, soit de la chaleur, pour chauffer des villes comme Lyon ou Dijon. L’enjeu consiste à filtrer correctement les fumées d’incinération. La méthanisation, enfin, fait fermenter des déchets végétaux ou animaux et en tire du méthane. Ce puissant gaz à effet de serre est ainsi séquestré, en plus de fournir de l’énergie.

Le développement de la biomasse doit respecter le bon sens : ne pas brûler plus de bois que la vitesse de croissance des forêts, utiliser des combustibles locaux… La méthanisation aussi a ses dérives : certaines terres agricoles ne sont plus cultivées pour nourrir hommes ou bêtes, mais pour alimenter les méthaniseurs.

D’autres pistes

Côté nucléaire

– La fusion est l’union de deux noyaux d’atomes. Elle a lieu en permanence au sein du Soleil et délivre une énergie bien supérieure à celle de la fission. Projet pionnier : ITER.

– Les small modular reactors, bien plus petits que les réacteurs actuels, doivent être fabriqués en série pour offrir des économies d’échelle. Projet pionnier : Nuward.

La pile à combustible permet de stocker, par exemple, de l’hydrogène à bord d’un véhicule et de le faire rouler.

Côté renouvelables

– Les énergies marines : les hydroliennes (à pales ou ondulantes comme des serpents de mer) utilisent les courants marins ou le mouvement des vagues. L’énergie marémotrice, exploitée à l’usine de la Rance, met à profit la différence de niveau entre deux bassins en raison de la marée.

– La séquestration de carbone : le CO2, émis par exemple lors de la production d’hydrogène, peut être capturé dans le sous-sol et peut devenir de la résine plastique ou de l’engrais.

Avec ou sans nucléaire ? Il est urgent de choisir

François-Marie Bréon

Yves Marignac

Dans cet entretien, les deux spécialistes interrogés s'accordent sur un point fondamental : « l’urgence de rompre avec la politique des petits pas » pour engager fermement le pays dans une voie qui lui permette de tenir ses objectifs climatiques.

[Antonymes]

Robert Solé

ATOMIQUE ou nucléaire ? Les deux adjectifs sont parfaitement synonymes, mais le second s’est imposé, comme pour faire oublier les vilaines bombes A larguées en août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Ce qualificatif est même devenu un nom : on se dispute sur « le nucléaire », alors qu’il ne viendrai…

Une france sans nucléaire ?

Comment la France peut-elle relever le défi de la sortie des énergies fossiles ? Partisans de l’atome et des renouvelables s’affrontent, comparant les performances respectives des différentes sources d’énergie, mais aussi leur impact sur l’environnement ou leurs coûts de production. Notre poster …