La valeur du mythe

Temps de lecture : 5 minutes

Il y a deux livres dans chaque volume, et maintenant que les six sont devant nous, la très grande qualité architecturale de l’œuvre romanesque est enfin révélée. […] D’un côté, le monde entier part en guerre ; l’histoire résonne de sabots galopants, de trompettes, d’acier heurtant l’acier. De l’autre, bien plus loin, de pauvres silhouettes se faufilent (comme des souris sur un terril) dans le crépuscule du Mordor. Et tout ce temps, nous savons que le destin du monde dépend bien plus de cette petite manœuvre que de la grande. Il s’agit là d’une invention structurelle de premier ordre : elle ajoute énormément au pathos, à l’ironie et à la grandeur du récit. […]

On n’en finirait pas de citer les grands moments (comme le chant du coq lors du siège du Gondor) ; je ne mentionnerai que deux marques (totalement différentes) d’excellence. La première, étonnamment, est le réalisme. Cette guerre est faite de la même étoffe que celle que ma génération a connue. Tout y est : le mouvement d’ensemble sans fin et inintelligible, le calme sinistre du front lorsque « tout est prêt », les civils en fuite, les vives amitiés, le désespoir à l’arrière-plan et la joie au premier, et ces quelques trésors tombés du ciel, tels qu’une cache de bon tabac « sauvé » d’une ruine. […] L’autre marque d’excellence est qu’aucun individu, aucune espèce, ne semble être là que pour les besoins de l’intrigue. Tous existent de plein droit et auraient mérité d’être créés pour leur simple saveur, même s’ils avaient été incongrus. Sylvebarbe aurait pu se voir dédier un livre entier par n’importe quel autre auteur (si n’importe quel autre auteur avait pu le concevoir). […] Son regard est « rempli de siècles de souvenirs et d’une longue, lente et solide réflexion ». Au fil des ans, son nom a grandi avec lui, si bien qu’il ne peut plus le prononcer, car cela lui prendrait trop de temps. Lorsqu’il apprend que ce sur quoi ils se trouvent est une colline, il se plaint que ce n’est qu’un « mot bien hâtif » pour une chose qui a tant d’histoire.

Des coups de marteau, mais avec compassion

Il n’est pas certain que l’on puisse voir dans Sylvebarbe un autoportrait de l’auteur. Mais si celui-ci venait à savoir que certains veulent identifier l’Anneau à la bombe à hydrogène et le Mordor à la Russie, je pense qu’il parlerait aussi d’un propos « bien hâtif ». […] À l’époque où le professeur Tolkien a commencé, la fission nucléaire n’existait probablement pas, et l’incarnation contemporaine du Mordor était bien plus proche de nos côtes […]. Mais le texte lui-même nous enseigne que Sauron est éternel ; la guerre de l’Anneau n’est qu’une des mille guerres menées contre lui. Chaque fois, nous serons bien avisés de craindre sa victoire finale, après laquelle il n’y aura « plus de chansons ». Encore et encore, nous aurons la preuve qu’« un vent d’Est s’installe, et peut-être tous les bois viendront-ils bientôt à se faner ». Chaque fois que nous gagnerons, nous saurons que notre victoire n’est pas durable. Et si l’on veut absolument avoir la morale de l’histoire, la voici : il faut renoncer à l’optimisme facile comme au pessimisme plaintif, et embrasser cette vision difficile, mais pas entièrement désespérée, de la condition humaine, qui fut celle des temps héroïques. C’est ici que l’affinité nordique est la plus forte : des coups de marteau, mais avec compassion.

« Mais pourquoi, demandent certains, pourquoi, s’il faut avoir un commentaire sérieux à faire sur la vraie vie des hommes, faut-il le faire en parlant d’un pays fantasmagorique de votre création ? » Parce que, je suppose, l’un des propos essentiels de l’auteur est que la vraie vie des hommes est de nature mythique et héroïque. On peut voir cette idée à l’œuvre dans la façon dont il crée des personnages. Une grande part de ce qui, dans une œuvre réaliste, serait assumé par le « détourage du personnage » est ici atteinte simplement en en faisant un Elfe, un Nain ou un Hobbit. Les êtres ainsi imaginés voient leur intériorité extériorisée ; ce sont des âmes visibles. Et l’Homme dans son ensemble, l’Homme s’affrontant à l’univers, l’avons-nous vraiment vu tant que nous ne réalisons pas qu’il est semblable à un héros de conte de fées ? Dans le livre, Éomer oppose imprudemment « la terre verte » aux « légendes ». Aragorn lui répond que la terre verte elle-même est « une puissante matière de légende ».

La valeur du mythe est qu’il s’empare de tout ce que nous connaissons pour en restaurer la richesse de signification que le « voile de la familiarité » a dissimulée. L’enfant se régale de sa viande froide (autrement insipide pour lui) en prétendant qu’il s’agit d’un buffle qu’il vient de tuer avec son arc et ses propres flèches. Et l’enfant est un sage. La vraie viande lui revient plus savoureuse après avoir été trempée dans une histoire ; on pourrait même dire qu’elle n’est qu’à ce moment-là de la vraie viande. Si vous en avez assez du paysage réel, regardez-le dans un miroir. En mettant du pain, de l’or, un cheval, une pomme ou les routes elles-mêmes dans un mythe, nous ne nous éloignons pas de la réalité, nous la redécouvrons. Tant que l’histoire reste dans notre esprit, les choses réelles gagnent en présence. Ce livre applique ce traitement non seulement au pain ou à la pomme, mais aussi au bien et au mal, à nos périls sans fin, à nos angoisses et à nos joies. En les plongeant dans le mythe, nous les voyons plus clairement. Je ne pense pas qu’il aurait pu le faire autrement.

Traduit de l’anglais par JULIEN BISSON

« The dethronement of power », recension parue à la Time and Tide, vol. 36, 22 octobre 1955,© CS Lewis Pte Ltd 1955. Reprinted with permission

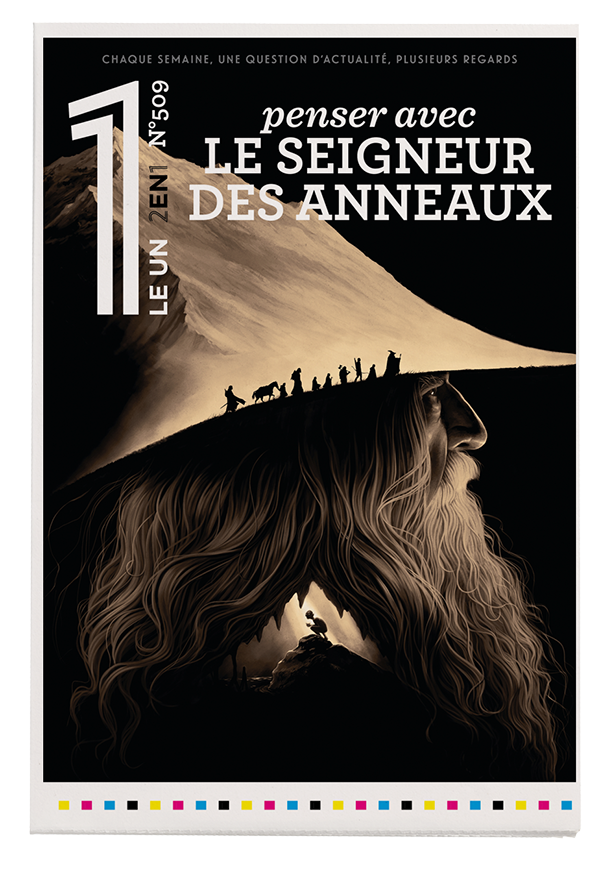

Illustration Stéphane Trapier

« Tolkien exalte la capacité des êtres à choisir la lumière à chaque pas »

Anne Besson

La professeure de littérature Anne Besson, pour qui « personne n’a égalé l’écrivain pour l’inventivité linguistique », retrace la genèse de l’œuvre, sa réception et en souligne la profonde originalité.

Le roman des langues

Damien Bador

Un zoom sur l’importance des langues dans l’univers de Tolkien, par le tolkiénophile Damien Bador.

Le roman des langues

Damien Bador

Un zoom sur l’importance des langues dans l’univers de Tolkien, par le tolkiénophile Damien Bador.