La saga de l’égyptologie

Temps de lecture : 23 minutes

Le fameux « eurêka » de Jean-François Champollion date du 14 septembre 1822. Ce jour-là, à Paris, le chercheur, âgé de 32 ans, fait irruption dans le bureau de son frère aîné, à l’Institut, pour lui crier dans un souffle : « Je tiens l’affaire ! » Et, paraît-il, il perd connaissance… Champollion vient de comprendre que l’écriture hiéroglyphique peint « tantôt les idées, tantôt les sons d’une langue ». Ce trait de génie donne naissance à une nouvelle discipline scientifique : l’égyptologie.

La redécouverte de l’Égypte ancienne a commencé trois ou quatre siècles plus tôt. À la Renaissance, les Européens se tournent vers l’Antiquité qui leur apparaît comme la source de la sagesse et de la vérité. Et qui y a-t-il de plus antique que la civilisation pharaonique ? Grâce à l’imprimerie, on se replonge dans les récits des auteurs grecs et latins : Hérodote, Strabon, Plutarque, Diodore de Sicile… Aucun d’eux ne savait lire les hiéroglyphes. Et, à la Renaissance, on n’est pas plus avancé. Personne dans le monde n’est capable de déchiffrer cette écriture, pourtant très imagée, dont les règles se sont perdues au IVe siècle de notre ère quand l’Égypte est devenue chrétienne. On ne comprend donc à peu près rien à cette civilisation aussi mystérieuse que fascinante.

En effet, comment ne pas être attiré par ces merveilleux vestiges, si bien conservés dans le sable ? Et que dire des momies, ces « corps confits », comme l’écrivait un voyageur français du XVIe siècle ? En France, des apothicaires commercialisent une pâte ou une poudre noirâtre supposée provenir de leur combustion, appelée mummia, à laquelle on attribue toutes sortes de vertus médicinales.

À défaut de comprendre l’écriture égyptienne et tout ce qu’elle recouvre, on fantasme. L’ésotérisme est alimenté par des documents douteux, censés donner la clé des hiéroglyphes. Un jésuite allemand, Athanase Kircher (1602-1680), auteur de plusieurs découvertes, contribue à enfumer les esprits en publiant de prétendues traductions des textes gravés sur des obélisques. Cela ne fait qu’entretenir l’idée d’une langue mystérieuse, renfermant des doctrines occultes, qui aurait été réservée à quelques initiés. Pourtant, avant de dériver vers l’ésotérisme, Kircher a eu une excellente intuition : il a étudié le copte qui, à son époque, n’est déjà plus utilisé que dans la liturgie des chrétiens d’Égypte. Or, il s’agit du dernier avatar de la langue des pharaons. La difficulté, c’est que le copte s’écrit pour l’essentiel avec les lettres de l’alphabet grec.

Après Kircher, on va assister pendant près de deux siècles à quelques légères avancées. En 1738, l’évêque anglican de Gloucester, William Warburton subodore que les hiéroglyphes pourraient avoir une signification phonétique. Quelques décennies plus tard, un numismate danois, Georg Zoëga, possédant bien le copte, arrive à une conclusion similaire. Pour sa part, l’abbé Barthélemy, conservateur au Cabinet des médailles, à Paris, a compris que les ovales qui entourent certains groupes de hiéroglyphes (les cartouches) renferment des noms royaux.

L’Égypte est la terre de la curiosité par excellence. Des pèlerins chrétiens qui se rendent à Jérusalem font un détour par Le Caire, sur les traces présumées de la Sainte Famille, ou dans le Sinaï, pour prier sainte Catherine et recueillir des reliques de cette martyre. Ils ne s’intéressent pas aux pharaons. Les grandes pyramides passent alors pour d’anciens silos à grains, les « greniers de Joseph ». Les monuments pharaoniques déroutent complètement ces Européens parce qu’ils ne correspondent en rien aux canons de l’art grec.

Les grandes pyramides passaient pour d’anciens silos à grains

L’Égypte assiste par la suite à l’arrivée d’un nouveau type de voyageurs : non plus des pèlerins, mais des explorateurs, souvent mandatés par leur gouvernement. Ils sont chargés de recueillir des objets destinés à enrichir les collections royales, mais aussi de décrire les monuments et de copier les inscriptions qu’ils pourraient y trouver. Ces voyageurs professionnels, auxquels s’ajoutent des missionnaires, font progresser les connaissances historiques, géographiques et ethnographiques des Occidentaux, malgré de grossières erreurs contenues dans leurs rapports. Les ouvrages du Danois Frédéric Norden ou de l’Anglais Richard Pococke, publiés à leur retour, connaissent un grand succès.

La pierre de Rosette

L’exploration de l’Égypte prend une tout autre ampleur en 1798 quand Napoléon Bonaparte part à la conquête de ce pays, avec l’intention de couper la route des Indes aux Anglais. À la tête de quelque 50 000 hommes, il emmène aussi 167 civils de toutes les disciplines : ingénieurs, architectes, orientalistes, astronomes, chimistes, naturalistes… Grâce au travail minutieux de ces « savants et artistes », rassemblé dans une monumentale Description de l’Égypte, le pays des pharaons sera révélé au reste du monde.

En juillet 1799, c’est de manière tout à fait fortuite que les Français ont découvert une stèle d’un peu plus d’un mètre de hauteur, dans une forteresse arabe de la ville de Rosette. Ils en comprennent tout de suite l’importance. Sur l’une des faces, bien polie, sont gravés trois textes : en grec, en hiéroglyphes et dans une écriture cursive inconnue dont on découvrira plus tard qu’il s’agit d’une simplification des hiéroglyphes, le démotique. Le texte grec indique que ce document doit être affiché dans tous les temples d’Égypte, en grec, dans la langue sacrée (c’est-à-dire les hiéroglyphes) et dans la langue locale. Autrement dit, pour la première fois, on dispose d’un document trilingue. Ou, plus exactement bilingue – grec/égyptien – en trois écritures. Ne va-t-on pas enfin percer le mystère ? Mais, après des jours et des nuits de travail, les savants de Bonaparte déclarent forfait : ils n’ont même pas réussi à repérer les signes qui correspondent aux noms propres gravés en grec. La stèle est mise de côté, tandis que des estampages sont envoyés à diverses universités d’Europe.

Lors de la défaite de l’armée française, en 1801, la pierre de Rosette est saisie par les Anglais, qui s’empressent de la transporter à Londres. Dans les années suivantes, quelques grands esprits de l’époque vont se servir de ce document pour tenter de déchiffrer les hiéroglyphes. Parmi eux, le diplomate suédois Johan David Åkerblad, le médecin anglais Thomas Young et deux Français : le linguiste Antoine Silvestre de Sacy et le jeune Jean-François Champollion.

Ce dernier, né en 1790, est un surdoué qui a manifesté dès son plus jeune âge un goût prononcé pour les langues et pour l’histoire. Attiré par l’Égypte, il est activement soutenu par son frère aîné, Jacques-Joseph, qui va le conseiller, financer ses études et l’aider à rédiger le résultat de ses travaux.

Thomas Young ou Champollion ?

Tous les chercheurs se posent la même question : l’écriture des anciens Égyptiens était-elle idéographique (chaque signe exprimant une idée) ou phonétique (chaque signe exprimant un son) ? Silvestre de Sacy a isolé dans l’inscription cursive des groupes de signes qui correspondent aux noms propres grecs et Åkerblad a réussi à leur donner une valeur phonétique en établissant un début d’alphabet. Jean-François Champollion, lui, se penche sur les hiéroglyphes : pour transcrire des noms grecs, ne devaient-ils pas nécessairement produire des sons ? En 1813, il progresse encore d’un pas : grâce à son étude approfondie du copte, il peut affirmer que les Égyptiens négligeaient beaucoup les voyelles et très souvent ne les écrivaient pas.

À Londres, Thomas Young ne chôme pas non plus. Ce brillant médecin et physicien anglais avance même plus vite que le Français : dans un article publié en 1819, il pressent l’existence de hiéroglyphes phonétiques et la parenté des trois écritures égyptiennes.

L’écriture des anciens Égyptiens était-elle idéographique ou phonétique ?

Mais Champollion ne va plus cesser de marquer des points. En août 1821, il démontre que le hiératique et le démotique sont des simplifications des hiéroglyphes ; il présente des tables de correspondance entre ces trois écritures qui procèdent donc d’un seul et même système. Nouvelle avancée en décembre 1821 : en réexaminant la pierre de Rosette, il constate que le nombre des hiéroglyphes (1419) excède celui des mots grecs du texte (486). Ce qui l’amène à conclure que chaque hiéroglyphe ne peut pas représenter une idée, sans pour autant correspondre à un son.

Dès lors, plus rien ne l’arrête. Étudiant la copie d’un cartouche de Cléopâtre, il comprend que ce nom grec a été transcrit en hiéroglyphes phonétiques. L’examen des cartouches de deux pharaons lui permet ensuite de déduire que des signes phonétiques sont associés à des signes idéographiques. Il rédige alors, avec l’aide de Jacques-Joseph, la fameuse Lettre à M. Dacier, qu’il lira le 27 septembre 1821 devant l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Cet exposé fait sensation.

Mais Champollion n’a présenté qu’une partie de sa découverte : la manière dont les noms des souverains grecs et des empereurs romains étaient transcrits dans la langue égyptienne. Pour tirer des conclusions plus générales, il a encore besoin de procéder à certaines vérifications. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il pourra enfin publier un Précis du système hiéroglyphique et le résumer ainsi : « C’est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans le même mot. »

Champollion démontre de manière magistrale que cette écriture comporte, en réalité, trois sortes de signes : les premiers sont des idéogrammes, ou signes-images ; les deuxièmes, des phonogrammes, ou signes-sons ; et les troisièmes des déterminatifs, qui ne se lisent pas, mais permettent de fixer la catégorie des mots qui les précèdent. Grâce à sa découverte, le déchiffreur va pouvoir explorer peu à peu toutes les dimensions de cette écriture, qui omet les voyelles, ne sépare ni les mots ni les phrases, mais compte des masculins et des féminins, des singuliers et des pluriels, des pronoms, des suffixes, des adjectifs qui s’accordent en genre et en nombre… De quoi occuper toute une existence de chercheur.

Champollion ne connaît l’Égypte qu’à distance. En juillet 1828, à la tête d’une mission franco-toscane, il se rend enfin au pays de ses rêves, muni de la clé qu’il a trouvée. Elle fonctionne parfaitement, malgré les dires de ses derniers détracteurs. « J’ai amassé du travail pour une vie entière », affirme-t-il vingt mois plus tard, à l’issue de son voyage. Une chaire d’archéologie est créée pour lui au Collège de France : l’égyptologie accède ainsi à la dignité de discipline scientifique. Mais ce séjour sur les bords du Nil a épuisé le chercheur, qui souffre du foie, des poumons, de diabète, de la goutte, de migraines incessantes… Il meurt le 4 mars 1832, à 41 ans, sans avoir eu le temps d’achever son œuvre. On s’affole : l’égyptologie serait-elle mort-née ? En réalité, l’Égypte ancienne, que Champollion a sortie de son mutisme, ne cessera plus de parler.

Un Allemand prend la relève

En 1837, à 27 ans, un Allemand, Karl Richard Lepsius, fait une entrée fracassante sur la scène égyptologique avec une étude sur l’alphabet hiéroglyphique. Il y démontre la pertinence de la grammaire mise au point par Champollion, mais la rectifie légèrement et la complète.

Cinq ans plus tard, Lepsius se distingue à nouveau en publiant Le Livre des morts des anciens Égyptiens, à partir d’un papyrus de la période ptolémaïque, long de 19 mètres, qu’il a étudié au musée de Turin. Il s’agit d’un recueil de formules magico-religieuses destinées à aider le défunt à cheminer dans l’au-delà et à accéder à la vie éternelle.

Comme Champollion, il veut explorer minutieusement la vallée du Nil. Le roi de Prusse accepte de financer une expédition en Égypte et au Soudan. Dirigée par Lepsius, elle disposera d’un budget considérable. Le vice-roi d’Égypte, Méhémet-Ali, lui accorde non seulement toutes les autorisations nécessaires pour fouiller, mais aussi le droit d’emporter des Antiquités.

Sur le site de Gizeh, près du Caire, la mission découvre quelque 130 tombes privées et réalise un relevé topographique de la nécropole. Elle explore également la grande pyramide. En entrant dans la chambre du roi, Lepsius et ses collaborateurs entonnent l’hymne prussien.

Champollion s’était arrêté à Ouadi-Halfa, dans le nord du Soudan. Lepsius fait reculer la frontière de l’égyptologie : le 28 janvier 1844, il atteint la capitale du royaume antique de Méroé. L’inventaire remarquablement précis des monuments, des bas-reliefs et des inscriptions que réalise son équipe sera pendant des décennies l’ouvrage de référence de l’archéologie soudanaise.

Il revient en Europe avec un immense butin : quelque 15 000 objets, dont des chambres funéraires, un obélisque, une colonne d’un temple de Philae, un sphinx, des statues, des bijoux, des papyrus… Dans le Nouveau Musée de Berlin, ces pièces constitueront l’une des collections égyptiennes les plus riches d’Europe.

En 1846, la première chaire d’égyptologie allemande est confiée à Lepsius. La documentation que sa mission a effectuée en Égypte donne naissance, entre 1849 et 1859, à une publication gigantesque, les Monuments d’Égypte et d’Éthiopie (comme on appelle alors le Soudan). Ses douze volumes et neuf cents planches offrent une vision historique complète de l’art égyptien.

Dans les années qui suivent, Lepsius va publier un nombre impressionnant d’ouvrages et d’articles, former toute une génération de savants. Il apparaît bel et bien comme le deuxième fondateur de l’égyptologie.

Mariette pacha

C’est un Français qui se distingue à son tour au milieu du XIXe siècle. Auguste Mariette occupe un modeste poste au musée égyptien du Louvre. En 1850, âgé de 29 ans, il est chargé de recueillir des manuscrits coptes dans des monastères de la vallée du Nil, mais il trouve porte close. Que faire ? Regagner la France ? Fasciné par Le Caire, il décide de rester sur place.

Un texte de Strabon, datant du Ier siècle avant Jésus-Christ et concernant le désert proche de la capitale, lui trotte dans la tête : « Le Serapeum, précisait le voyageur grec, est bâti en un lieu tellement envahi par le sable qu’il s’y est formé, par l’effet du vent, de véritables dunes. Lorsque nous le visitâmes, les sphinx étaient déjà ensevelis, les uns jusqu’à la tête, les autres jusqu’à mi-corps seulement… » Mariette se rend dans un village près de Saqqarah, embauche une trentaine d’ouvriers et commence à déblayer le site. Cent quarante et un sphinx surgissent de terre ! Peu à peu, un immense complexe funéraire consacré au taureau Apis est mis au jour, avec des temples, des sarcophages de pierre, des momies, de fabuleux bijoux…

Les fouilles en Égypte ne sont pas alors réglementées. Plusieurs Européens travaillent pour leur propre compte et emportent ce qu’ils trouvent. C’est ainsi que Mariette envoie en France, plus ou moins clandestinement, des centaines de caisses. Au total, plus de six mille objets découverts à Saqqarah iront enrichir le musée du Louvre.

Mais le Français change complètement de perspective en 1858 quand le vice-roi d’Égypte, Saïd pacha, crée la charge de directeur des Antiquités et la lui confie. Le fouilleur devient alors le défenseur implacable du patrimoine égyptien. Il ouvre des chantiers dans toute la vallée du Nil, fait déblayer les temples d’Edfou et d’Abydos, découvre des merveilles… En 1863, il fonde un petit musée à Boulac, dans la banlieue du Caire. Ce ne sont pour le moment que cinq ou six pièces, mal éclairées, aménagées dans un hangar au bord du Nil.

Le khédive Ismaïl charge Mariette de reconstituer un temple égyptien sur le Champ-de-Mars, à Paris, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1867. Il lui demande également de concevoir un opéra égyptisant pour l’inauguration du canal de Suez deux ans plus tard : ce sera Aïda, mis en musique par Verdi.

En 1880, âgé de 58 ans, Mariette, qui a obtenu le titre de pacha, est épuisé par la maladie, les deuils familiaux, les problèmes d’argent et les difficultés de toutes sortes. À Paris, on s’inquiète : s’il mourait, la direction du service des Antiquités pourrait échapper à la France. L’intéressé n’a pas préparé sa succession. Or, deux autres pays sont susceptibles de revendiquer le poste : la Grande-Bretagne qui est, avec la France, la principale créancière d’une Égypte en faillite, et l’Allemagne, dont le poids s’est beaucoup affirmé sur la scène internationale. Ne faut-il pas envisager l’établissement d’une mission permanente en Égypte, sur le modèle des Écoles de Rome et d’Athènes ? Si, à la mort de Mariette, le service des Antiquités venait à lui échapper, la France aurait au moins un outil pour poursuivre des recherches indépendantes dans la vallée du Nil.

Un homme paraît tout désigné pour mettre en place une telle institution. Il s’appelle Gaston Maspero, n’a que 31 ans, mais occupe déjà la chaire de philologie et d’Antiquités égyptiennes du Collège de France. Ce brillant normalien s’était mis aux hiéroglyphes en étudiant les stèles du Louvre et les inscriptions de l’obélisque de la Concorde, parallèlement à l’apprentissage de l’arabe et du sanscrit.

En juillet 1881, une véritable caverne d’Ali Baba est déterrée près de Louxor

Mariette meurt le 18 janvier 1881 et a droit à des funérailles officielles. Les démarches diplomatiques françaises ont été efficaces : Maspero est nommé par le khédive Tewfik directeur des Antiquités et du musée de Boulac. Alors que les Anglais ont encore du mal à digérer le « match » Champollion-Young, à Paris on se persuade que l’égyptologie est « une science française ».

Maspero va s’affirmer comme un grand administrateur, mais aussi comme l’un des meilleurs égyptologues du siècle. Il commence son mandat par une découverte spectaculaire : en juillet 1881, une véritable caverne d’Ali Baba est déterrée près de Louxor, dans la vallée des Rois. S’y trouvent trente-six cercueils, contenant notamment les momies de Ramsès II et de huit autres pharaons du Nouvel Empire.

Parallèlement au service des Antiquités et au musée, Maspero fonde l’École du Caire, qui deviendra en 1898 l’Institut français d’archéologie orientale, l’IFAO, dotée d’une prestigieuse bibliothèque et d’une imprimerie exceptionnelle. Ni le gouvernement de Berlin ni celui de Londres ne cherchent à créer au Caire un organisme de ce genre.

Une Anglaise chez les pharaons

Du côté anglais, c’est une entreprise privée qui va voir le jour, à l’initiative d’une personne qu’on n’attendait pas : Amelia Edwards. Une femme fera ainsi son entrée dans ce monde exclusivement masculin.

Romancière à succès, Amelia Edwards a fait en 1873, à l’aube de la quarantaine, un voyage en Égypte qui a changé son existence. Conquise par les pharaons, elle a décidé de se consacrer à l’égyptologie. Elle propose à Maspero d’apporter une aide financière au service des Antiquités, qui en a bien besoin, avec la participation de plusieurs musées d’Europe et d’Amérique : ceux-ci enrichiront leurs collections en parrainant des missions de fouilles en Égypte. Maspero encourage Amelia Edwards à créer l’Egypt Exploration Fund (EEF) en 1882. Du temps de Mariette, qui régnait en maître dans la vallée du Nil, le service des Antiquités avait l’exclusivité de toutes les fouilles. Maspero, lui, accorde des permis à des équipes étrangères et les autorise à emporter la moitié de leurs trouvailles.

L’Egypt Exploration Fund emploie un jeune Britannique, William Flinders Petrie, appelé à devenir l’un des géants de l’égyptologie. Il est le premier chercheur de cette discipline à se servir de la stratigraphie, qui consiste à creuser le sol par couches successives et à les passer au peigne fin. Au cours de sa brillante carrière, Petrie va explorer une quarantaine de sites et publier plus d’un millier d’écrits (livres, articles, rapports de fouilles…) Il détient la première chaire anglaise d’égyptologie, dont Amelia Edwards a financé la création.

Depuis septembre 1882, les Britanniques occupent l’Égypte. Après une période de forte tension, Londres et Paris signent le 8 avril 1904 les accords dits de l’Entente cordiale pour régler leurs conflits coloniaux. L’article 1er précise que « la Direction générale des Antiquités continuera d’être, comme par le passé, confiée à un savant français ». L’égyptologie figure ainsi dans un traité entre deux États, ce qui montre l’importance qu’on lui attache. Les compatriotes de Champollion se consolent en quelque sorte de la perte de l’Égypte contemporaine en « possédant » l’Égypte ancienne.

Le caractère international de la discipline ne cesse de se développer. Au début du XXe siècle, les Britanniques, les Français et les Allemands ont été rejoints par des Américains et des Italiens, tandis que d’autres pays comme la Suisse, la Belgique ou les Pays-Bas sont également représentés dans cette discipline. Reste une grande absente… l’Égypte.

Il faut dire que les descendants des pharaons ont mis du temps à se pencher sur cette civilisation préislamique et préchrétienne, jugée païenne. Les vestiges antiques ne semblaient les intéresser que comme matériau de construction ou source de revenus. Ce sont des Européens qui les recherchaient, les préservaient… et souvent les emportaient.

Mais tout est en train de changer. En 1922, à quelques mois d’intervalle, surviennent deux événements qui incitent les Égyptiens à revendiquer avec fierté leurs lointains ancêtres : la proclamation de l’indépendance du pays (28 février) et la découverte de la tombe de Toutankhamon (2 novembre). L’Égypte est alors traversée par un vent de pharaonisme qui n’épargne aucun domaine : politique, architecture, sculpture, peinture, littérature… En célébrant sa grandeur passée, le pays affirme sa spécificité et se distingue du monde arabo-musulman. En puisant dans la civilisation pharaonique, il met en avant une esthétique dégagée de toute influence étrangère.

Toutankhamon ne se partage pas

C’est un Britannique, Howard Carter, soutenu par son compatriote et mécène, Lord Carnarvon, qui fait la découverte égyptologique la plus spectaculaire de l’histoire. Depuis des années, il fouille une zone bien précise de la vallée des Rois, sur la rive occidentale de Louxor, à la recherche de la tombe de Toutankhamon, fils présumé de l’hérétique Akhénaton. Et, soudain, le 4 novembre, c’est le miracle.

Quelques jours plus tard, en présence de son mécène accouru en Égypte, Carter découvre toute une salle remplie d’objets, empilés les uns sur les autres. Deux statues en bois du pharaon grandeur nature, chaussées de sandales d’or, armées d’une massue et d’une longue canne, ont l’air de monter la garde. C’est la première fois depuis 3 200 ans que quelqu’un croise leur regard… Trente-six mois de déblaiement avec d’infinies précautions seront nécessaires pour accéder au saint des saints. On découvre finalement un cercueil en or massif dans lequel gît la momie noircie du jeune pharaon, coiffé d’un masque somptueux.

La plus grande découverte de l’égyptologie va donner lieu au plus grand conflit égyptologique de l’histoire. À qui appartiennent les quelque 2 100 pièces qui se trouvaient dans la tombe de Toutankhamon ? Lord Carnarvon et Howard Carter en réclament une partie. Le Français Pierre Lacau, qui a succédé en 1914 à Gaston Maspero à la tête du service des Antiquités, y est absolument opposé : pour lui, ces trésors sont la propriété de l’Égypte. Pas question de les disperser. Avant cette découverte, il avait fait savoir à l’ensemble des archéologues qu’on ne diviserait plus les trouvailles en deux lots de valeur égale. Et, en effet, après une âpre bataille juridique, tout le trésor sera acheminé au musée du Caire.

C’est donc un Anglais qui a réalisé cet exploit. On assiste à Paris à des sursauts de fierté nationale teintés d’amertume. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, l’égyptologue Alexandre Moret affirme : « Cette découverte a été préparée, amorcée, annoncée même par Champollion et Maspero. » Si l’on veut…

En mars 1939, un égyptologue français, Pierre Montet, remporte à son tour un succès spectaculaire à Tanis, dans le delta du Nil : il met au jour la nécropole des pharaons libyens qui ont régné en Égypte entre 1069 et 715 avant Jésus-Christ. S’y trouve, entre autres, la momie de Psousennès Ier, tout habillée d’or, qui repose sur une planche d’argent, avec un magnifique masque funéraire, des doigtiers et des sandales en or… Une page mal connue de l’histoire égyptienne est ainsi révélée. On constate que cette Troisième Période intermédiaire, considérée comme une époque de désordre et de décadence, avait également produit des chefs-d’œuvre. Cette découverte sensationnelle est cependant intervenue quelques jours après l’entrée des troupes allemandes en Tchécoslovaquie. La Seconde Guerre mondiale va la faire quasiment passer sous silence.

Abou Simbel et Philae sauvés des eaux

En 1952, des officiers dirigés par Gamal Abdel Nasser renversent le roi Farouk et prennent le pouvoir. Le service des Antiquités n’aura plus un Français à sa tête, comme c’était le cas depuis un siècle, mais un Égyptien. Il était temps… Le quatrième anniversaire de ce coup d’État, qualifié de « révolution », est marqué par une heureuse surprise : en mai 1954, Kamal al-Mallakh, un architecte égyptien de 36 ans, titulaire d’une maîtrise d’égyptologie, met au jour une magnifique « barque solaire », qui était enfouie au pied de la pyramide de Khéops. Il s’agit plus exactement de 1 224 pièces de bois, pour l’essentiel en cèdre du Liban, appartenant à une embarcation qui avait été entièrement démontée 4 600 ans plus tôt. Tout indique qu’elle a navigué une fois. Avait-elle servi à conduire Khéops jusqu’à sa dernière demeure ou devait-elle seulement permettre au défunt d’accomplir sa course quotidienne ? Vingt-huit années seront nécessaires pour reconstituer cette « barque solaire » de plus de 43 mètres de longueur, dotée d’une élégante proue papyriforme et ne comptant pas un seul clou.

Au milieu des années 1950, l’Égypte a une vingtaine de millions d’habitants, soit deux fois plus qu’au début du siècle, et tout indique que la croissance démographique va s’accentuer. Les besoins du pays en eau et en électricité augmentant constamment, il est décidé de construire un barrage géant sur le Nil en amont d’Assouan. Déjà, en 1898, la nécessité de réguler les eaux du fleuve avait conduit à édifier un premier barrage dans cette région de Haute-Égypte, qui a eu pour conséquence de noyer, neuf mois de l’année, l’île de Philae, « la perle de l’Égypte », dédiée à la déesse Isis.

Cette fois, la menace est d’une autre ampleur. Avec le haut barrage d’Assouan, les eaux atteindront 182 mètres au-dessus du niveau de la mer (au lieu de 121), donnant naissance à un lac artificiel de quelque 5 000 kilomètres carrés. De quoi engloutir toute la Nubie, cette énorme étendue désertique, qui commence au sud d’Assouan et se partage entre l’Égypte et le Soudan.

Le haut barrage doit être construit en amont de l’île de Philae, mais celle-ci souffrira des contrecoups violents provoqués par le niveau des flots. D’autres monuments, situés beaucoup plus au sud, seront condamnés à une inexorable noyade. C’est le cas notamment des deux splendides temples d’Abou Simbel, perchés à 125 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui avaient échappé aux conséquences du premier barrage.

Le 8 mars 1960, un appel est solennellement lancé par le directeur général de l’Unesco, Vittorino Veronese : « Des édifices prodigieux, qui comptent parmi les plus admirables de la planète, sont menacés d’être submergés par les eaux… » C’est le coup d’envoi d’une opération sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Pour sauver les deux temples d’Abou Simbel, creusés dans une falaise, diverses solutions sont proposées et longuement débattues. On décide finalement de les découper et de les transporter en pièces détachées, pour les reconstituer à l’identique sur une hauteur voisine. Les quatre statues colossales de Ramsès II retrouveront ainsi leur place à l’entrée du grand temple qui aura la même orientation que précédemment. Deux fois par an, en février et en octobre, aux équinoxes, un rayon de soleil continuera à pénétrer par la porte, traversera les ténèbres des deux salles hypostyles et viendra se poser, dans le sanctuaire, sur une petite statue du pharaon pour lui réinsuffler l’énergie divine… Une solution similaire est ensuite adoptée pour les temples de Philae, dont les travaux seront achevés en août 1979 avec le même succès qu’à Abou Simbel.

Cependant, si les principaux monuments antiques ont été sauvés, la grande victime du haut barrage a été le peuple nubien. Du côté égyptien, plus de 55 000 personnes dont les villages allaient être engloutis ont été transférées dans les environs de Kôm-Ombo, à 70 kilomètres au nord d’Assouan, tandis que 36 000 Soudanais se sont vus contraints de refaire leur vie à quelque 600 kilomètres de chez eux.

Dans le silence des laboratoires

Paradoxalement, c’est une science très jeune, l’égyptologie, qui tente de déchiffrer les périodes les plus anciennes de l’Antiquité. Outre l’informatique sous toutes ses formes, elle fait appel aux techniques les plus modernes : microgravimétrie, étude des pollens, images satellite, thermoluminescence, ADN, carbone 14… Elle s’est spécialisée – par domaine, par époque ou par site – mais s’est aussi décloisonnée en s’assurant la collaboration d’autres disciplines, comme la médecine, la biologie et la chimie.

Le sous-sol égyptien est loin d’avoir dit son dernier mot

Le sous-sol égyptien est loin d’avoir dit son dernier mot. Il ne se passe pas de mois sans qu’une nouvelle trouvaille ne vienne relancer l’intérêt pour l’Égypte pharaonique. Cela dit, les découvertes les plus spectaculaires – et les plus médiatisées – ne sont pas forcément les plus importantes. C’est souvent dans le silence d’un laboratoire, par l’étude de documents, que la science progresse. S’il n’est jamais désagréable de déterrer un trésor, les égyptologues ne sont plus, comme les fouilleurs de jadis, obsédés par la recherche du bel objet. Ils savent que des fragments de poterie ou l’analyse minutieuse des couches de terrain peuvent leur en apprendre beaucoup plus. Une étude inlassable des textes a permis peu à peu d’entrer dans cet univers lointain, même si de multiples zones d’ombre demeurent.

On peut dire que les égyptologues ont de la chance. Non seulement la matière sur laquelle ils travaillent est passionnante, mais – contrairement à d’autres disciplines – elle passionne les foules. Chaque découverte relance l’intérêt du public pour l’Égypte ancienne ; et, à l’inverse, cet intérêt du public procure aux égyptologues des soutiens et des moyens. Égyptologie et égyptophilie se nourrissent en quelque sorte l’une de l’autre. Que de chemin parcouru depuis le déchiffrement des hiéroglyphes ! La civilisation pharaonique n’a pas fini de nous surprendre et de nous enchanter.

« C’était une civilisation éminemment optimiste »

Nicolas Grimal

L'égyptologue Nicolas Grimal évoque la passion paradoxale et un peu aveugle des Français pour l’Égypte antique, en regrettant la surmédiatisation de certaines informations superficielles.

Le plus grand musée du monde

Florence Quentin

La journaliste et spécialiste de l’Égypte ancienne Florence Quentin nous offre un aperçu de l’architecture et des collections du GEM, gigantesque musée égyptologique.

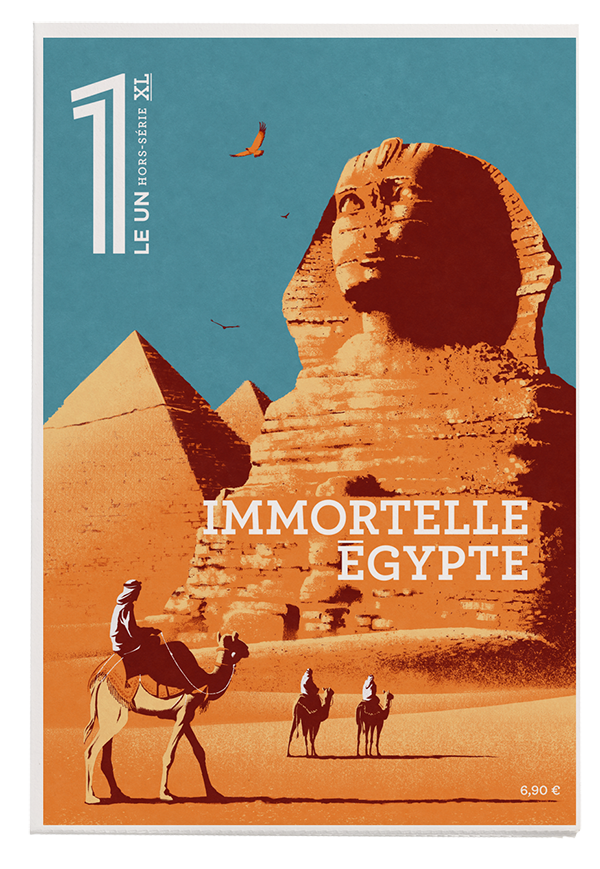

L'affiche du 1

Une affiche grand format reproduisant une représentation de Ramsès II relevée par l’expédition de Jean-François Champollion lors de sa visite du grand temple d’Abou Simbel, en 1829.