Une épidémie d’accusations

Temps de lecture : 6 minutes

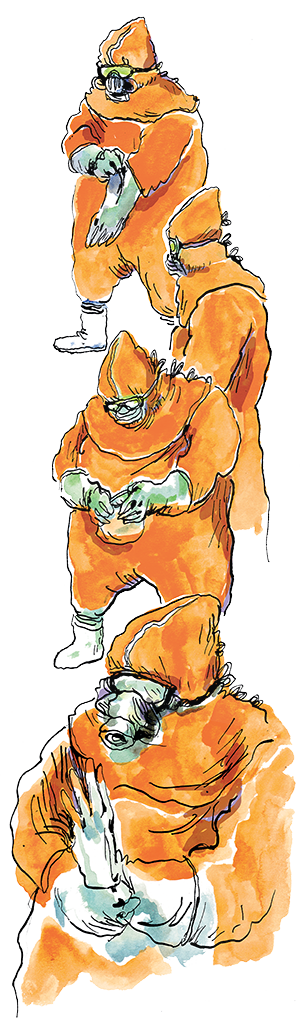

« L’épidémie d’Ebola a été fabriquée de toutes pièces », disait un médecin libérien fin septembre 2014. Il accusait la start-up canadienne Tekmira d’avoir lancé les essais cliniques de son médicament contre Ebola quelques semaines à peine avant la détection des premiers cas – étrange coïncidence. Les rumeurs se sont multipliées dans les régions touchées. Les équipes médicales, les ONG, les autorités locales se sont vues accusées de propager le virus qu’elles essayaient de combattre. Des théories du complot voient dans Ebola un acte bioterroriste de l’Occident pour stopper l’émergence économique de l’Afrique. Les récits circulent, mutent et leurs variantes se recombinent sur un mode viral.

Il ne faut pas traiter cette épidémie d’accusations sur un mode anecdotique : la défiance entre populations et professionnels de santé a des conséquences gravissimes. Comment comprendre ces rumeurs sans s’arrêter à leur apparence irrationnelle, surnaturelle ou exotique, comme souvent lorsqu’il est question de l’Afrique ?

Donner sens par la rumeur à une épidémie n’est pas une spécificité africaine. Loin d’être des « croyances » populaires qui s’opposeraient à la « science », les récits qui imputent la maladie à une faute morale, à une manœuvre politique ou à l’étranger participent d’une forme fondamentale de savoir épidémiologique.

Car la narration est une manière de mettre en ordre une crise. Profanes autant que scientifiques y ont recours, en puisant dans un genre structuré et ancien. L’histoire du -célèbre « patient zéro » de l’épidémie de sida aux États-Unis, un steward canadien nommé Gaëtan Dugas, en donne un bon exemple. Il fut identifié comme celui qui avait introduit le virus aux États-Unis par les experts du Center for Disease Control (CDC) d’Atlanta, après un long travail de détective. Décrit comme un consommateur sexuel pathologique, sa désignation a été décisive pour convaincre la communauté scientifique et les pouvoirs publics américains de la nature sexuellement transmissible du sida, et a permis de réorienter et d’accélérer les efforts de prévention. En donnant un visage à l’épidémie – celui de l’étranger et de la déviance morale, en l’occurrence –, le steward canadien l’a paradoxalement rendue normale, en l’inscrivant dans les schémas classiques de l’histoire de la santé publique américaine. Le temps du « cancer gay », maladie mystérieuse émanant du cœur même de l’Amérique, était révolu : le sida était devenu une menace infectieuse (de plus) venue d’ailleurs. Le point capital est que l’on sait aujourd’hui que les analyses des chercheurs étaient fondées sur des hypothèses complètement fausses, qui sous-estimaient la durée de la phase asymptomatique du sida – le « véritable » patient zéro américain est sans doute décédé à la fin des années 1970. On sait aussi que les portraits de Dugas puisaient dans les pires fantaisies homophobes. Bref, le récit du CDC, même s’il améliora la compréhension et la gestion de l’épidémie aux États-Unis, n’avait rien à envier aux légendes urbaines de l’époque. Un cas d’école, qui rappelle que les Africains n’ont pas le monopole des « croyances » – et que celles-ci peuvent même se révéler très efficaces en matière de santé publique. Joli paradoxe.

Les rumeurs et incidents rapportés récemment mettent la médecine occidentale en procès. « MSF = Ebola », disait-on fin juillet dans certains villages de Guinée. Ce type d’accusations est documenté en Afrique depuis la période coloniale. En Afrique de l’Est, une série de récits circule depuis des décennies sur des étrangers blancs (appelés par exemple les kachinja en pays luo au Kenya) qui volent le sang des Africains pour le vendre ou le transformer en médicaments ; au Congo belge, les médecins coloniaux étaient accusés de cannibalisme et l’on se méfiait de leurs gants en plastique, de leurs insecticides et de leurs seringues ; aujourd’hui encore, il n’est pas rare de voir un village entier détaler à l’arrivée du 4 × 4 d’une institution de recherche médicale. Les rumeurs sur le vol de sang ne procèdent pas simplement de la peur suscitée par des techniques médicales comme la transfusion sanguine. En insistant sur la transgression, l’échange, l’exploitation des uns et l’enrichissement des autres, elles mettent en correspondance expériences corporelles et transformations sociales. Elles tentent de résoudre à leur manière l’énigme de la relation coloniale (puis postcoloniale) : ces Blancs qui tout à la fois apportent maladies et dégradations écologiques, prétendent venir aider et en tirent des bénéfices évidents. Soigner pour voler le sang, pour s’enrichir : difficile de ne pas y lire une interprétation métaphorique, mais rationnelle, des rapports politiques et économiques de l’Europe avec l’Afrique.

Les rumeurs sont enfin une forme de mémoire. L’expérience des campagnes militaires de lutte contre la maladie du sommeil menées à partir des années 1920 dans toute l’Afrique resurgit explicitement dans les histoires de kachinja du lac Victoria, comme dans les peurs qui s’expriment dans les zones touchées par Ebola – à l’époque, le contrôle de l’épidémie passait par des séances d’injections obligatoires et par l’internement forcé des patients incurables dans des camps. Au-delà de leur portée symbolique, les accusations renvoient aussi à de vrais événements historiques – expérimentations, accidents thérapeutiques, racisme médical, voire projets exterminateurs comme dans le cas de l’Afrique du Sud de l’apartheid. Les historiens auraient tort de les prendre de haut. Elles ne manquent pas de perspicacité pour replacer la santé internationale et l’humanitaire dans une histoire politique que les praticiens d’aujourd’hui semblent ignorer. En ce sens, l’épidémie d’Ebola, conséquence d’une destruction programmée des systèmes de santé africains par les politiques néolibérales, est bien « fabriquée de toutes pièces » – même si la start-up canadienne n’y est pour rien. Le médecin libérien avait tort et raison en même temps.

« Les pandémies sont le visage sombre de la mondialisation »

Frédéric Keck

Nous sommes confrontés à bien des formes de catastrophes naturelles (tempêtes, inondations…). Peut-on dire que les épidémies d’origine virale sont des catastrophes comme les autres ?

Ce qui me frappe surtout, c’est la nou-veauté. Le thème des pandémies perçues et gérées com…

Quarantaine

Robert Solé

C’était la hantise des voyageurs d’antan. Revenant d’une contrée où sévissait une épidémie, ils avaient toutes les chances de subir une quarantaine, même s’ils ne présentaient aucun symptôme de la contagion. Plus…

Ebola mental

Ollivier Pourriol

– N’ayez pas peur. Surtout n’ayez pas peur.

– Pourquoi j’aurais peur ?

– Pas besoin de raison d’avoir peur. D’abord on a peur, après on trouve toujours une bonne raison.

– Oui mais l&agra…