L’esthétique du détournement

Temps de lecture : 7 minutes

Dans l’infernal bruit de fond des temps, une voix s’est élevée, un ton d’apocalypse visionnaire. Celle de Guy Debord, froide et distincte, comme une arme acérée, vive et mouvante. Elle se décrète sans prophéties, s’affirme comme ce qui vient, ce qui nous arrive, elle nous déborde de sa conscience historique. Sa pensée est toujours « en situation », situationniste parce que située dans le cours éphémère du temps.

Une révolte, une émeute, un feu qui embrase le feu lui-même.

Celui qu’Asger Jorn – peintre, situationniste, et ami parmi les amis – décrivait comme ceci : « Guy Debord n’est pas mal connu, il est connu comme le mal » aura transformé radicalement le plan anthropologique de notre société. C’est cette profondeur qui reste incomprise. Il faudrait décrire, nommer, instruire à charge et à décharge la vie et l’œuvre de Guy Debord. Il débute dans le désœuvrement, la décréation, le nihilisme critique, le sillage des avant-gardes. De ces débuts, seule demeure une revue ronéotypée, Potlatch, qui va jeter les bases de rien de moins qu’une nouvelle civilisation, pour destituer tout pouvoir, même démocratique. Une révolte, une émeute, un feu qui embrase le feu lui-même.

Guy Debord va enclencher une « logique des foudres », comme on parle d’une « logique des avalanches ». Il impulse une série de concepts nouveaux, inédits. En un mot, une révolution totale, qui tiendra du jeu, de la guerre, de la fête perpétuelle, de l’insoumission (dont il signe la « Déclaration », contre la guerre d’Algérie). D’autres avaient entrevu ces bouleversements, mais jamais comme changement radical des conditions de la vie vécue avec une telle intensité.

Pour Guy Debord et ses compagnons situationnistes (1957-1972), tout doit se déployer sur tous les fronts et à grande vitesse. Venus de l’Europe entière, ils créent des « urbanismes unitaires », c’est-à-dire des villes utopiques. Comme la New Babylon, maquette arachnéenne de l’architecte et peintre Constant, construite de 1954 à 1974 avec les visions de Debord, une ville futuriste qui inspirera les architectes pour les décennies à venir. Comme Rem Koolhaas qui reprend partout dans le monde cette influence qu’il revendique et prolonge, de Taipei à Pékin, en passant par le Qatar, Dubaï et New York. Comme le groupe d’architectes « Stalker », « laboratoire » basé à Rome, qui met en œuvre les thèses de Debord se focalisant sur la « dérive » – ce concept expérimental reconfigure l’espace urbain, par des traversées physiques, des passages sous influences psycho-géographiques, à savoir la capacité de contestation d’un urbanisme fonctionnaliste.

Il dépose en 1965 le brevet d’un jeu de plateau mettant en scène deux armées

Très tôt marqué par Homo ludens, le livre de l’historien Johan Huizinga (1938), Debord va pousser loin l’exploration du jeu et de ses rapports fondamentaux avec la critique politique du monde existant. À un tel degré qu’il dépose en 1965 le brevet d’un jeu de plateau mettant en scène deux armées antagonistes : ce sera Kriegspiel (« Le Jeu de la guerre »). Véritable machine infernale qui resserre les plus grands ensembles de puissances possibles du détournement. En 1977, Guy Debord fonde avec le mécène et magnat du cinéma Gérard Lebovici la Société des jeux stratégiques et historiques. Ne s’est-il pas lui-même défini comme « stratège » et non comme philosophe ? Il fait éditer le jeu dans le but de le commercialiser, d’en faire une école militaire de la subversion. C’est en ce sens qu’il peut affirmer : « On peut dire du Jeu de la guerre qu’il reproduit exactement la totalité des facteurs qui agissent à la guerre, et plus généralement la dialectique de tous les conflits. » Debord ne cache pas sa pratique des plus grands stratèges dont Sun Tzu, Clausewitz, Jomini.

La sphère stratégique détourne des auteurs qui ne semblent pas en relever directement, tels Gracián et d’autres représentants du Siècle d’or espagnol, l’historien du baroque Eugenio d’Ors, des chroniqueurs médiévaux comme Philippe de Commynes ; ici, la conscience historique des enjeux et des rapports de force guide la flèche du temps, lui sert de boussole universelle. Mais, ruse de la raison, une version numérique du jeu de Guy Debord se trouve mise en ligne en 2008. Simple adaptation dans l’univers de l’Internet ou détournement détourné ? Alignement sur la mode des wargames à télécharger qui prolifèrent sur la Toile ? Rien n’est moins sûr.

Le détournement est la forme d’art la plus pillée, reprise, retournée à des fins de marketing publicitaire, de management, de manipulation des masses, de propagande des médias.

Le détournement est la forme d’art la plus pillée, reprise, retournée à des fins de marketing publicitaire, de management, de manipulation des masses, de propagande des médias : Michel Hazanavicius a réalisé Le Grand Détournement pour Canal +, uniquement monté avec des images de récupération préexistantes, du found footage ; Debord diffusera sa dernière œuvre, Guy Debord, son art et son temps, sur cette même chaîne, en 1995. Cette forme du détournement a envahi l’art contemporain, à l’instar du ready-made de Marcel Duchamp. Le grand marchand d’art Leo Castelli rapporte aux États-Unis les phylactères détournés des bandes dessinées situationnistes : Lichtenstein, Andy Warhol et le pop art en feront des icônes.

Pour le dire sans détour : le détournement est devenu majoritaire. Le philosophe Jean Baudrillard (1929-2007), qui se disait situationniste en Mai 68, avait fait le constat clinique de ces appropriations sauvages ou lettrées – on pense au mouvement punk, aux graffitis, aux lettrages d’insurrection – pour substituer « une société du simulacre » à la société du spectacle. Un miroir inversé de l’apport théorique de Guy Debord. Il faut toujours garder à l’esprit Le Mode d’emploi du détournement écrit par Debord et Gil Wolman en 1956. Ce texte fondamental ne laisse aucune ombre au tableau : « Non seulement le détournement conduit à la découverte de nouveaux aspects du talent, mais encore, se heurtant de front à toutes les conventions mondaines et juridiques, il ne peut manquer d’apparaître un puissant instrument culturel au service d’une lutte des classes bien comprise. »

« Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne, qui n’exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. »

Le versant révolutionnaire du détournement reste une vigie, un phare dans la nuit des vaincus, tous feux éteints. Tous « les éléments préfabriqués » retirés à l’ennemi, ces maximes de moralistes, ces images tirées de films héroïques peuvent renaître dans les films de Debord (Orson Welles, Nicholas Ray, Josef von Sternberg, Jean Cocteau) comme dans ses livres (Pascal, Montaigne, Cervantès, Hemingway, Dante, la Bible). Ces extraits viennent témoigner de la misère d’une époque et de la vraie vie poursuivie. Ils perpétuent Lautréamont et sa manière de prendre « une idée fausse, de la corriger », son affirmation selon laquelle « le plagiat est nécessaire, le progrès l’implique ». De même, l’usage du graffiti détourné aura une grande descendance ascendante dans les mouvements de créateurs de « situations », de « formes de vie ». Le détournement implique aussi la prison (comme dans l’affaire dite de « Tarnac », en 2008), son explosif interne, concentré, dynamite ce que Debord décrit ainsi : « Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne, qui n’exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. » Voilà un détournement de Freud intégré par Debord à La Société du spectacle.

Godard continuateur de Debord ? Certainement pas

Le cinéaste Jean-Luc Godard s’est tenu au plus près de cet art de la généalogie longue, d’une profonde mémoire du refus. Godard continuateur de Debord ? Certainement pas. Les couleurs vives, tranchantes, le vitalisme de Pierrot le fou vont à l’encontre du noir et blanc des films de Debord. Même le ton funèbre de son film Le Livre d’image (Palme d’or spéciale au Festival de Cannes en 2018) ne rejoint pas la célébration abrasive du temps de Debord. Godard l’absorbe, la fait disparaître, mais sans profit autre qu’un lyrisme panthéiste, aux antipodes de celui qui faisait de la « grande ivresse » un moyen d’atteindre le « vrai goût du passage du temps » comme irréversibilité du temps sensible. Leurs messianismes se croisent, mais ne se confondent pas.

Si Godard utilise le détournement, c’est pour montrer là où le cinéma a failli devant l’histoire, en croyant à l’« image rédemptrice » (Jacques Rancière). Debord ne croit en rien à cette « poussière d’images » – au passage un détournement du discours de Saint-Just à la Convention. Son regard se tourne vers une « monarchie ouvrière », un « prolétariat féodal », là où le potlatch règne, le don et le contre-don ouvrent à un « communisme des rois ».

« Guy Debord saisit l’émergence de la société de consommation »

Vincent Kaufmann

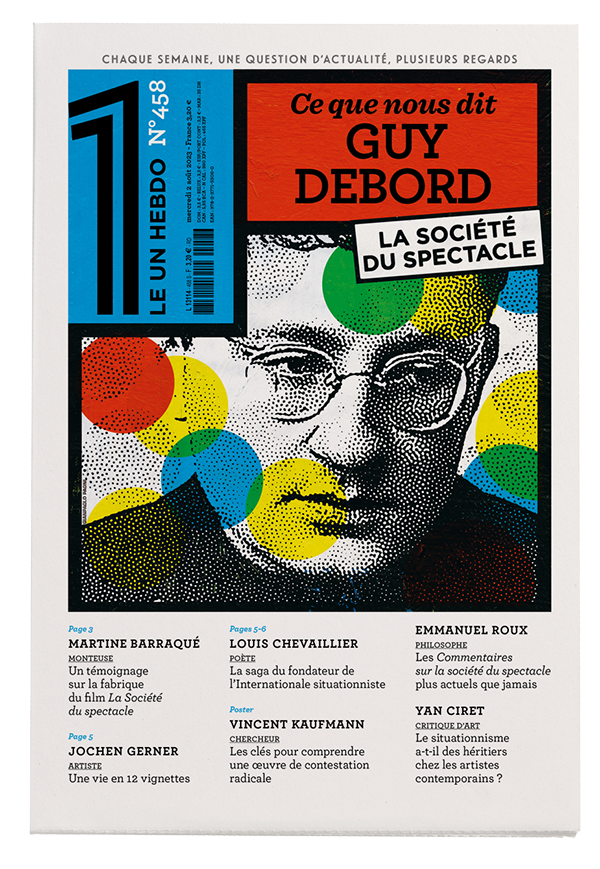

Le sociologue Vincent Kaufman nous donne les clés pour entrer dans la pensée de Debord et comprendre ses concepts clés. Il revient également sur les grandes étapes de son parcours et sur sa postérité.

L’itinéraire d’un insoumis

Louis Chevaillier

« De sa biographie, il a fait une arme contre le règne de la marchandise et la société du spectacle. » Poète, éditeur et membre du comité de rédaction du 1 hebdo, Louis Chevaillier retrace la vie de cet intellectuel subversif et montre comment il s’est très tôt employé à sculpter sa lége…