Portrait d’un sultan orgueilleux

Temps de lecture : 10 minutes

IStaNbul. Au tournant des années 2000, la Turquie en avait fait son homme providentiel. Celui qui allait enfin débarrasser le pays de ses vieux démons militaires et rompre pour de bon avec un régime autoritaire confit dans l’idéologie kémaliste depuis la fondation de la république en 1923. Celui qui allait concilier l’islam turc avec les valeurs européennes, réconcilier Turcs et Kurdes. Mais après treize années à la tête du pays, comme Premier ministre puis, depuis 2014, comme président de la République, Recep Tayyip Erdogan a enterré tous les espoirs de démocratie et de paix que nourrissaient ses compatriotes.

Il a préféré provoquer de nouvelles élections législatives, le 1er novembre, pour effacer la déconvenue que lui ont infligée les électeurs lors de celles du 7 juin. Il n’a pas hésité à replonger la Turquie dans une atmosphère de guerre civile, de tensions interethniques et religieuses, de répression tous azimuts, pour renforcer son pouvoir et masquer son propre déclin. La société est plus polarisée que jamais, entre ceux qui continuent à le soutenir et ceux qui le haïssent. Le président Erdogan qui s’était hissé au pouvoir en rassembleur, gouverne seul, lâché par ses compagnons de route historiques, sourd à toutes les mises en garde, ivre de son propre pouvoir. Au risque d’entraîner avec lui la Turquie dans le chaos.

Pour le romancier Ahmet Altan, ancien rédacteur en chef du quotidien libéral Taraf et chef de file du courant intellectuel qui a soutenu Erdogan durant sa période réformatrice, le président turc incarne désormais « un kémalisme vert » : la synthèse entre le kémalisme et l’islamisme néo-ottoman. Loin de rompre avec le fondateur de la Turquie, il se place dans son sillage. Le culte de la personnalité d’Atatürk, le « père des Turcs », se double aujourd’hui d’un culte du reis Erdogan, père d’une « nouvelle Turquie ». Les ambitions démesurées du chef de l’État, de son parti et de son pays se résument à un slogan, « objectif 2023 ». Porter la Turquie au sommet pour le centenaire de la république.

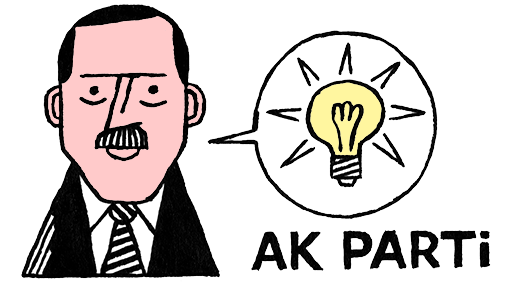

Elle semble bien loin, l’euphorie des premières années, de l’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union européenne avec Bruxelles, en 2004, et des réformes démocratiques. La Turquie place alors tous ses espoirs dans un nouveau parti créé en 2002, l’AKP (Parti de la justice et du développement), qui se déclare « musulman démocrate » et se compare aux « chrétiens-démocrates » allemands. Exit les dirigeants corrompus et les coalitions instables, l’AKP impose un style moderne, promet de libéraliser l’économie, de soutenir les réformes démocratiques réclamées par l’Union européenne et de rassembler, du centre gauche à la droite.

Son charismatique leader, Recep Tayyip Erdogan, n’est pas un inconnu. Il a déjà fait ses preuves dans les années 1990, à la tête de la mairie de l’agglomération d’Istanbul (1994-1998). C’est à ce poste qu’il a gagné ses galons en donnant un grand coup de balai sur la mégapole. Erdogan se fait l’écho du petit peuple conservateur exaspéré par la mauvaise gestion de la ville. Il développe les services à ses administrés, à commencer par les plus pauvres. Istanbul inaugure une spectaculaire transformation, se couvre d’équipements publics, rase ses bidonvilles et les remplace par de grands ensembles urbains. Une nouvelle classe moyenne émerge. Elle constituera le socle de son électorat tout au long de ses mandats de Premier ministre et fait encore sa force aujourd’hui.

La proximité d’Erdogan avec le peuple n’est pas feinte. Né en 1954, il grandit dans les rues escarpées de Kasimpacha, un quartier populaire d’Istanbul situé sur la Corne d’Or, peuplé de Roms et d’immigrés venus des régions riveraines de la mer Noire. Élevé par un père tyrannique, capitaine d’un vapur, les bateaux qui traversent le Bosphore, il passe son temps libre entre la mosquée et le terrain de football et gagne un surnom : « imam Beckenbauer ». À la mosquée, perché sur une estrade, il politise tout le quartier dans les années 1970. Au football, il excelle et rêve de devenir professionnel. Mais son père ne veut pas en entendre parler et Tayyip cache ses crampons à la cave, dans les sacs de charbon. Il poursuit des études au lycée religieux où il obtient un prix d’éloquence. « Ici tout le monde l’aime parce qu’il vient du peuple », explique Hayri Göz, le coiffeur, ami de vingt ans du président. Au-dessus de son grand miroir, trône un portrait du leader. Il arrive encore qu’Erdogan vienne à Kasimpacha saluer un ancien voisin ou adresser des condoléances à une famille endeuillée.

Mais au fil des années, Erdogan a changé de train de vie et son image de leader populaire s’est ternie. Il a même été rattrapé par de retentissantes affaires de corruption, révélées en décembre 2013, avant d’être totalement étouffées. Des boîtes à chaussures remplies de billets de banque, des fils de ministres pris la main dans le sac et des enregistrements téléphoniques dans lesquels on enjoignait à Bilal Erdogan, son fils, de mettre quelques millions à l’abri avant d’éventuelles perquisitions. Ces affaires ont révélé à quel point, au fur et à mesure de ses réélections, à chaque fois avec un score plus large, Erdogan a été saisi par la folie des grandeurs.

Tel un sultan en fin de règne, il s’est fait construire une mosquée monumentale qui surplombe le Bosphore. Et une fois élu président, il a emménagé dans un nouveau palais, le « Palais blanc », bâti à Ankara. Un complexe de 1 200 pièces avec, dans les cuisines, une armée de goûteurs chargés de vérifier que personne ne tente d’empoisonner le président-sultan.

« Erdogan a totalement changé. Ce qui le caractérise le mieux aujourd’hui ? Sa paranoïa. » Celui qui pose la question et qui répond s’appelle Dengir Mir Mehmet Firat. C’est un député kurde de 72 ans, ancien pilier du parti du président. « En 2006, Erdogan était protégé par deux policiers, aujourd’hui il dispose de 500 gardes du corps », fait-il remarquer. Ce vétéran de la politique turque figurait parmi les fondateurs de l’AKP en 2002. Il en était même le vice-président avant de démissionner en 2011, écœuré par la dérive du pouvoir. « Sur la question kurde et sur les droits de l’homme, il a adopté une politique qui ne correspondait plus aux engagements initiaux. En 2007, nous avions préparé une nouvelle Constitution, mais elle a été abandonnée. Et quand j’ai compris qu’il cherchait à instaurer un régime présidentiel, j’ai tiré la sonnette d’alarme », poursuit Mehmet Firat. « En fait, c’est quand la pression des militaires s’est relâchée qu’Erdogan, plutôt que de réformer les institutions, a repris les méthodes de l’État autoritaire à son compte », analyse-t-il.

Le tournant liberticide date de 2008. La réélection d’Erdogan, l’année précédente, avec 47 % des voix, l’a gonflé d’orgueil. Plébiscité par le peuple, il affronte encore une forte résistance des militaires, dont la tutelle s’exerce toujours sur la bureaucratie et la justice. Ces derniers s’opposent à ce que le leader de l’AKP se présente à l’élection présidentielle, au motif que sa femme porte le voile islamique. Le Premier ministre turc brave un interdit en autorisant le port du foulard dans les universités, satisfaisant là une revendication ancienne de son électorat.

Il n’en faut pas plus pour déclencher l’ouverture d’une enquête par le procureur de la Cour constitutionnelle. L’AKP est finalement jugé coupable d’activités anti-laïques et frôle la dissolution à une voix près. Un avertissement sans frais. Erdogan tient là une bonne occasion de prendre sa revanche. Épaulé par le prédicateur Fethullah Gülen, à la tête d’une puissante confrérie influente dans la police et la justice, il déclenche les opérations Ergenekon et Balyoz pour mettre l’armée hors d’état de nuire. Sous prétexte de démanteler les réseaux de l’État profond, une nébuleuse militaro-nationaliste nichée au cœur de l’appareil d’État, plus de 300 officiers militaires sont arrêtés et incarcérés.

C’est le début d’une chasse aux sorcières qui n’en finit plus de s’étendre. Après l’armée, Erdogan s’attaque aux journalistes trop critiques, aux militants kurdes, emprisonnés par milliers… Son discours se durcit. Cette répression redouble après 2013. La révolte du parc Gezi, près de la place Taksim à Istanbul, a été matée à coups de grenades lacrymogènes. D’influents dirigeants – comme le président de la République de l’époque, Abdullah Gül, et le vice-Premier ministre Bülent Arinç –, ont mis en garde leur leader sur les dangers d’une telle dérive autoritaire. Durant les premières années du règne d’Erdogan, c’est l’Union européenne qui jouait le rôle de garde-fou. Mais aujourd’hui ? Les négociations avec l’UE, gelées de fait depuis 2008, ne sont plus un objectif pour Erdogan. N’avait-il pas déclaré, dès 1996 : « La démocratie pour nous n’est pas un but mais un moyen. C’est comme le tramway. Lorsqu’il est arrivé à destination, on en descend. » ?

Les treize ans de pouvoir d’Erdogan se résument finalement à une série d’occasions manquées. Outre l’Europe, il a échoué à réconcilier la société turque et notamment à résoudre « la question kurde » malgré des pourparlers de paix avec la guérilla du PKK. Il n’est pas parvenu à profiter des années de forte croissance pour consolider l’économie qui reste une économie de faible valeur ajoutée. La diplomatie est sans doute son échec le plus cuisant. La Turquie qui prétendait pacifier le Moyen-Orient et devenir un acteur mondial de premier plan a été contaminée par la guerre en Syrie et s’est brouillée avec tous ses voisins. Erdogan, incarnation du « modèle turc » qui devait servir de référence aux nations arabes après leur Printemps, est en bout de course.

« Les ennemis d’Erdogan sont imaginaires »

Hamit Bozarslan

La Turquie contemporaine souffre-t-elle d’une nostalgie de l’Empire ottoman ?

Absolument, on peut même parler d’une nostalgie violente. Elle est ressentie à la fois par le pouvoir, mais aussi par une partie de la société turque. Ce sentiment naît dès le xixe s…

[Sultan]

Robert Solé

Sire,

On s’est permis de reprocher à Votre Majesté le palais qu’elle a daigné se faire construire à Ankara. Laissez-moi lui dire toute la honte que m’inspirent de telles remarques. Elles ne sauraient venir que de faibles d’esprit ou de r…

Réflexions sur « l’État profond »

Dorothée Schmid

L’attentat qui a coûté la vie à plus de cent manifestants pro-paix, le 10 octobre à Ankara, témoigne d’une dégradation dramatique du climat politique turc. Faute de revendication, les autorités ont avancé une liste de suspect…