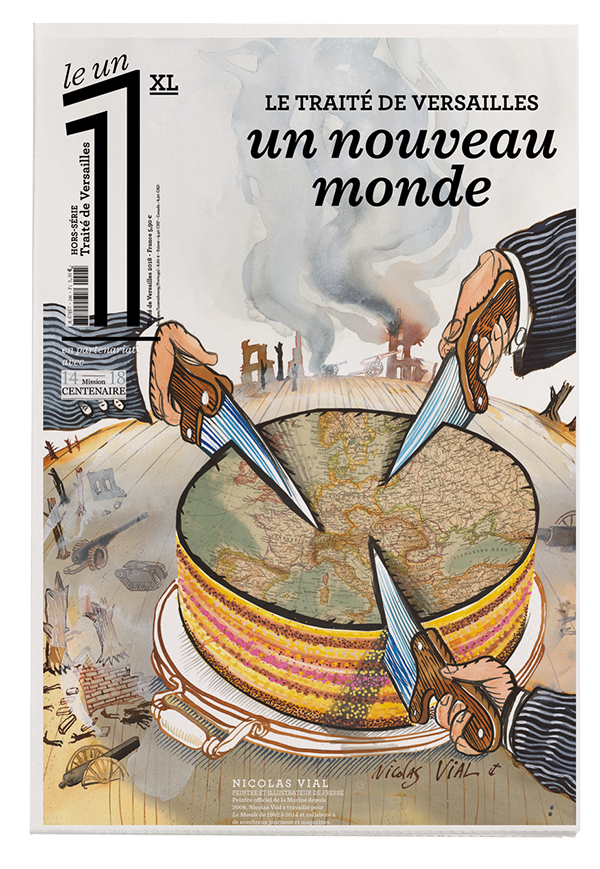

Un nouveau siècle commence

Temps de lecture : 8 minutes

L’historien peut diagnostiquer à coup sûr ce qui va se produire, puisque c’est arrivé. Il est donc tenté par « l’illusion rétrospective de la fatalité » (Raymond Aron). L’idée d’une guerre de trente ans en est un bel exemple : 1939 serait la conséquence logique de 1919, et le traité de Versailles aurait rendu inévitable une revanche allemande, comme si la crise économique et Hitler n’étaient pour rien dans la Seconde Guerre mondiale. Pour apprécier les traités de 1919-1920, mieux vaut les replacer dans leur contexte. Les « Quatre Grands », qui ont pris l’essentiel des décisions, étaient contraints par la situation. Les trois alliés – Clemenceau, obsédé par la sécurité future du pays ; le Britannique Lloyd George, aux opinions changeantes, soucieux de l’équilibre des puissances outre-Manche ; Orlando, porteur insatisfait des revendications territoriales italiennes – devaient compter avec l’indépendance jalouse de leur associé américain, Wilson, qui voulait avant tout soumettre les relations internationales à la justice et à la morale.

Les Alliés subissaient une forte pression de leurs opinions publiques. Depuis 1917, les populations épuisées et les soldats, écœurés par tant de massacres inutiles, n’avaient qu’un cri : « Plus jamais ça ! » Et la question montait : « Pourquoi continuer cette guerre sans fin ? Quels buts les gouvernements poursuivent-ils ? » Leur refus de les formuler publiquement ébranlait leur légitimité. L’immense popularité de Wilson tenait à ce qu’il les proclamait, et plus encore à ce qu’ils étaient. Ses Quatorze Points (janvier 1918) indiquaient les voies d’une paix durable : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, une paix sans annexions ni indemnités, la fin de la diplomatie secrète et la création d’une Ligue des nations pour garantir l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de tous les États (voir ci-dessous).

Or c’est à Wilson, et non à Foch, Clemenceau ou Lloyd George, que les Allemands ont écrit le 3 octobre 1918, et pas pour demander un armistice : pour accepter des négociations de paix sur la base des Quatorze Points. Wilson, en accord avec les alliés, a discuté avec eux les conditions d’un armistice, exigeant qu’il soit signé par des représentants du peuple allemand, et donc que le régime impérial soit remplacé par une démocratie, ce qui leur laissait l’espoir d’être traités en égaux malgré la défaite. Clemenceau et Foch n’ont pas voulu marcher sur Berlin pour ne pas faire tuer un soldat de plus dès lors que les Allemands acceptaient leur défaite ; ils ont conclu l’armistice.

Celui-ci créait une situation nouvelle. Les soldats allemands n’étaient pas faits prisonniers ; ils rentraient chez eux, défilant en ordre et accueillis comme des héros vainqueurs qui avaient interdit le sol national à l’envahisseur. À l’exception de la Rhénanie et du pays de Bade, l’Allemagne n’était pas occupée. Elle n’avait pas le sentiment d’avoir été vaincue. C’est le socle sur lequel s’édifie la légende du coup de poignard dans le dos. Les Alliés commencent à démobiliser : les soldats veulent rentrer chez eux puisqu’on ne se bat plus. La France en a prudemment conservé une moitié sous les armes jusqu’à la signature du traité de Versailles (28 juin 1919).

Pendant ces huit mois, la Conférence de la paix, réunie à Paris en janvier 1919, a commencé par créer la Société des nations. Le pacte qui la fonde est adopté en février : son Assemblée générale et son Conseil se réunissent dès janvier 1920. Le sort de l’Allemagne est décidé par les Quatre Grands sans aucune négociation avec elle, alors qu’elle avait discuté la paix de 1871 avec la France : le traité de paix devient un diktat. L’Alsace-Lorraine retourne à la France, l’armée allemande est réduite à 100 000 hommes et privée d’armes lourdes, la rive gauche du Rhin est démilitarisée. L’Allemagne perd ses colonies et des territoires à l’est, mais elle reste une grande puissance pour l’avenir.

La question qui fâche est celle des réparations. L’Allemagne n’avait pas connu de destructions ; il allait de soi qu’elle devrait financer en grande partie la reconstruction des pays qu’elle avait envahis, d’autant que certains dommages, comme l’inondation des mines, ne répondaient pas à une nécessité militaire. Elle s’attendait à devoir une indemnité substantielle : n’avait-elle pas exigé en 1871 cinq milliards de la France ? Mais le moralisme wilsonien rejetait une indemnité arbitraire : pour être juste, le paiement devait réparer des dommages. Cette conception suscita une inflation de demandes ; aux destructions, certains ajoutaient les pensions aux victimes, invalides et veuves, de tous les Alliés. La Conférence ne put s’entendre sur un montant raisonnable et chargea une commission de le déterminer. La spectaculaire dénonciation des réparations par le grand économiste de Cambridge, Keynes, en 1919, était donc prématurée ; elle était en outre mal fondée, l’historiographie récente montrant que l’Allemagne pouvait payer. Mais Keynes fit autorité et les réparations passèrent pour abusives. Elles s’accompagnaient en outre d’une condamnation morale, l’article 231 affirmant que l’Allemagne était responsable de la guerre. Les Allemands avaient accepté de payer comme vaincus, pas d’être punis comme coupables.

Cela rendait-il inévitable une guerre de revanche ? La France, profondément humiliée en 1871, avait connu une forte volonté de revanche : pensons aux bataillons scolaires et au général Boulanger. Mais, avec les conquêtes coloniales, le temps avait fait son œuvre. À la Belle Époque, si la nostalgie subsistait, les instituteurs enseignaient la paix et personne n’envisageait de reconquérir l’Alsace-Lorraine par les armes, même si, une fois la guerre déclenchée, ce fut un but de guerre essentiel. En 1914, les élections se déroulèrent pour ou contre la loi qui renforçait l’armée en portant à trois ans la durée du service militaire, et les contre l’emportèrent. Une évolution analogue avait commencé en Allemagne. Elle signa en 1925 les traités de Locarno qui entérinaient ses frontières ; elle entra à la SDN ; elle signa en 1928 le pacte Briand-Kellogg condamnant le recours à la guerre. La paix semblait alors assurée et Versailles avait réussi. Personne ne peut dire comment l’Allemagne aurait évolué sans la crise économique et l’arrivée au pouvoir de Hitler. Il n’y a pas de déterminisme en histoire.

La question allemande était centrale pour les Français. Mais la Conférence de la paix entreprenait de rendre la guerre impossible en organisant un monde d’États libéraux, respectant les droits de leurs propres citoyens et garantissant mutuellement ceux des autres États. L’idéal était beau, et il répondait aux aspirations populaires. Cependant, combattue par des nationalistes ou des corps francs, la révolution des soviets avait essaimé en Finlande, dans les pays baltes, en Ukraine, et, avec la fin des combats, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie. C’était un danger pour les Alliés. Ils n’avaient pas invité la Russie à la Conférence et ils soutenaient les armées « blanches » qui tentaient de la reconquérir. La guerre civile faisait rage. D’autre part, l’effondrement des empires austro-hongrois et ottoman laissait le champ libre à de nouveaux États décidés à créer le fait accompli : pour agrandir le plus possible leur territoire, Polonais et Ukrainiens, Polonais et Tchécoslovaques, Roumains et Hongrois, Grecs et Bulgares, Grecs et Turcs se livrent des guerres sans merci, s’entretuent sans pitié et commettent d’effroyables atrocités sur les civils. L’Europe centrale et orientale est à feu et à sang.

Face à ces déchaînements, la Conférence était plutôt désarmée. Après la signature de Versailles, la démobilisation des Alliés – parfois leurs désaccords – ne lui laissaient plus, ainsi qu’à la SDN qui prenait son relais, qu’une autorité morale. Il était d’autre part impossible de faire coïncider dans ces territoires les frontières historiques, linguistiques, ethniques et religieuses. Les référendums décidés ici et là pour que les populations choisissent leur nationalité relançaient les violences. Malgré le travail de plus d’une cinquantaine de comités d’experts, malgré des déplacements de millions de personnes, les nouveaux États entérinés par les traités successifs – Saint-Germain et Neuilly (1919) avec l’Autriche et la Bulgarie, Trianon et Sèvres (1920) avec la Hongrie et la Turquie – laissèrent d’amères déceptions. Tous contenaient des minorités – allemandes en Tchécoslovaquie et en Pologne, hongroises en Roumanie et en Serbie, polonaise en Allemagne, bulgare en Grèce et grecque en Bulgarie, juives dans plusieurs États – et ils n’acceptèrent de garantir leurs droits que sous la menace de ne pas être reconnus comme États souverains.

La carte de l’Europe fut remodelée. Deux nouveaux États se formèrent : la Tchécoslovaquie et la Pologne. D’autres conquirent leur indépendance : la Finlande, les pays baltes. D’anciens États s’agrandirent considérablement, la Roumanie, aux dépens de la Hongrie, de l’Ukraine et de la Bulgarie, et la Serbie, devenue royaume des Serbes, Croates et Slovènes, future Yougoslavie. La Hongrie perdit les deux tiers de sa population et ce qui restait de l’Autriche se vit refuser de rejoindre l’Allemagne. Le traité de Sèvres donnait à la Grèce une partie du plateau anatolien mais les troupes de Mustafa Kemal l’en chassèrent, non sans massacres, et le traité de Lausanne (1923) entérina l’existence d’une grande Turquie, déplaçant un million de Grecs et 300 000 Turcs. Enfin au Moyen-Orient, la France et le Royaume-Uni se firent accorder par la SDN des mandats qui ruinaient les espoirs d’États souverains qu’ils avaient suscités.

Les traités et la SDN ont eu d’autres conséquences qu’on ne peut ici détailler. Le Japon était substitué à l’Allemagne dans la presqu’île chinoise de Shandong. Les dominions britanniques devenaient des États souverains, puisqu’ils ratifiaient les traités. L’idée de confier par mandat de la SDN l’administration de territoires comme la Syrie ou la Palestine à la France ou au Royaume-Uni, ou les îles Marshall au Japon, impliquait que, contrairement à leurs vœux, la colonisation eût un terme, puisque la SDN conservait le pouvoir de retirer un jour le mandat.

Au total, un nouveau siècle commence en 1919-1920 ; un nouvel ordre du monde émerge. La grande idée d’une Société des nations où les États régleraient pacifiquement leurs conflits par l’arbitrage d’une instance internationale, et où chacun respecterait les droits de l’homme – ce sont d’abord ceux des minorités juives ou autres – est née des horreurs de la Grande Guerre. Elle a été portée par les grandes puissances, qui l’ont ensuite plus ou moins abandonnée. Elle est sortie renforcée de la Seconde Guerre mondiale, aux horreurs pires encore : ce fut l’ONU et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Son recul actuel marque-t-il la fin d’un siècle ?

« La paix ne se décrète pas, c’est un processus lent »

John Horne

Après les dix millions de morts militaires de la Grande Guerre et la signature de l’armistice avec l’Allemagne le 11 novembre 1918, la paix semble se dérober. Pourquoi ?

Durant les années 1918-1923, les populations vivent même une apoth…

Les 14 Points du président Thomas Woodrow Wilson

Dans un message au Congrès américain du 8 janvier 1918, alors que la Première Guerre mondiale semble devoir encore durer un an ou deux, le président des États-Unis rend publique sa vision du monde de l’après-guerre. Ce texte, dont nous publions ici un large extrait, est rest…