« Le Liban a encore un atout indéniable, celui de surprendre »

Temps de lecture : 9 minutes

Comment décririez-vous l’état d’esprit des Libanais ?

Ce qui se passe actuellement est de l’ordre de l’inimaginable. La diversité des états d’esprit au Liban est inversement proportionnelle à la petitesse du territoire. Il faut se figurer une construction dont toutes les soudures auraient sauté mais qui, pour des raisons qui échappent à la raison, tient encore. Il y a des zones du pays où les gens mènent en apparence une vie normale ; d’autres – frappées par les bombardements – où les populations sont réduites à une misère physique et mentale sans nom. Dans les deux cas, la vie est borderline, au sens pathologique du terme. C’est-à-dire impulsive et instable.

Qu’y reste-t-il de commun ?

Le seul sentiment partagé par l’ensemble des Libanais, c’est celui que tout peut basculer d’une seconde à l’autre. Pour le reste, c’est la fragmentation qui domine. Le pays n’a certes jamais été homogène, mais il n’a jamais connu un tel degré de cassure intérieure. J’irais jusqu’à dire que les mêmes individus peuvent se trouver dans un état de désespoir absolu à midi et pris d’un brusque élan d’optimisme deux heures plus tard. Disons que la dominante est à la sidération, à la peur, à l’ignorance du lendemain, à l’effondrement.

Comment allait le Liban avant le 1er octobre et l’entrée des premières troupes israéliennes sur son sol ?

Extrêmement mal sur tous les plans. L’impasse politique se doublait d’une terrible crise économique et financière, due aux comportements mafieux de la classe dirigeante. Les foules qui se sont soulevées contre elle, en octobre 2019, se sont heurtées à leur propre impuissance à se transformer en force de changement et à la totale surdité des gouvernants. Les deux plaies du pays que sont le confessionnalisme et le clientélisme l’ont emporté sans l’once d’une concession. L’explosion du port et d’une partie de la ville, le 4 août 2020, a achevé d’anéantir le peu d’énergie qui restait. Il y a un degré d’immaturité civique au Liban – je dirais même d’analphabétisme – qui n’a d’égal que le degré de débrouillardise et de courage des individus.

Le Liban est-il une nouvelle fois l’otage de conflits régionaux ?

Nous vivons, comme partout ailleurs au Proche-Orient, l’aboutissement d’un long processus de décomposition. Au Liban, cette catastrophe se lit à la loupe. Toutes les données de cette désintégration s’y trouvent mêlées, avec un niveau de saturation maximal, à l’échelle d’un mouchoir de poche. Il n’est pas de conflit dans la région qui n’ait eu de répercussions sur le pays, pas une guerre qui ne s’y soit en partie jouée : la guerre israélo-palestinienne, pour commencer, puis les guerres du Golfe, la guerre de Syrie… Les habitants du Liban sont presque pour moitié des réfugiés : Palestiniens, Syriens, Irakiens.

Et l’offensive israélienne a encore aggravé la situation…

Un million trois cent mille personnes ont été expulsées de chez elles : près d’un Libanais sur cinq est déplacé, avec zéro visibilité sur le lendemain. La population a considérablement changé depuis le dernier recensement – qui date de 1932 ! On ne sait pas combien de personnes vivent entassées sur ces 10 400 kilomètres carrés, ni qui elles sont. On ne sait pas quel sera l’avenir du Sud que le régime israélien est en train de brûler, un village après l’autre. On ne sait presque rien, sinon que la force de l’appartenance libanaise tient plus au caractère unique de son vécu qu’à un clair projet commun. Le potentiel de chaos et d’insécurité est alarmant. L’expérience libanaise tient de plus en plus de l’expérience métaphysique. Les réseaux de solidarité continuent à fonctionner, parfois avec une grande générosité, parfois avec méfiance. La répétition et la promiscuité sont en train d’user la raison d’être de ce pays, qui reposait précisément sur l’extrême diversité des populations et leur sens partagé de l’hospitalité.

Comment le Liban a-t-il vécu le 7 octobre puis la guerre à Gaza ?

Là encore, les réactions ont été très diverses. Il faut se souvenir de ce que tout le monde a envie d’oublier : l’histoire récente du Liban et de la Syrie est jonchée de massacres. Pour beaucoup, celui du 7 octobre s’est inscrit dans le cadre sinistre d’une longue suite barbare. C’est en cela que la perception de cette horreur varie beaucoup selon qu’on se trouve en Occident ou au Moyen-Orient. Une part des Libanais y a vu une catastrophe, certains pour une raison humaine évidente, d’autres par peur des représailles, d’autres encore par lucidité politique. Certains autres s’en sont réjouis comme d’une revanche sur l’ennemi. La mémoire du pogrom est occidentale, elle n’est pas présente dans l’imaginaire arabe. Il est toujours extrêmement difficile et douloureux d’introduire de la nuance à l’endroit où se joue l’horreur.

Qui est susceptible d’y parvenir ?

Les romanciers mieux que les intellectuels. Je pense à deux auteurs situés aux deux extrêmes d’un même pays, la Russie : Vassili Grossman et Dostoïevski. Ils dérangent. Ils éclairent dans le noir, ils universalisent la douleur. Avec eux, l’histoire de la nature humaine ne cesse d’imprégner l’histoire des événements.

Personnellement, comment avez-vous vécu ces tragédies ?

J’ai été horrifiée par le massacre du 7 octobre. Et je suis horrifiée, jour après jour, par le massacre de Gaza, la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, la tombée des bombes sur la banlieue de Beyrouth et sur les villages du Sud et de la Bekaa au Liban. Non que je minimise la dangerosité des islamistes qui tiennent des langages incendiaires, ou que je sois inconsciente de la main basse du Hezbollah sur le Liban.

C’est-à-dire ?

Au fil des ans, ce parti a pris une tournure de plus en plus arrogante et méprisante pour le reste de la population. Son chef, Hassan Nasrallah, qui fut incontestablement l’une des figures les plus charismatiques de l’histoire arabe contemporaine et qui a réussi une percée militaire importante en 2006, est progressivement tombé dans des pièges mortels. Outre les assassinats politiques, son engagement militaire auprès du régime d’Assad en Syrie fut une calamité. Pour autant, je ne peux ignorer la part insoutenable d’injustice et d’humiliation infligée aux populations civiles qui se trouvent être plus ou moins proches géographiquement ou politiquement du Hezbollah. Il ne faut pas oublier que le sentiment d’insécurité dont souffrent les populations au nord d’Israël fut aussi, de longue date, celui éprouvé par les populations du Liban du Sud, occupées par Tsahal durant dix-huit ans. Comment ne pas anticiper les retombées désastreuses de leur punition collective en termes de regain de violence et de chaos ?

Israël pouvait-il se défendre contre les attaques du Hezbollah ?

C’est la guerre, me dit-on, mais j’observe que c’est une guerre de plus en faveur de la guerre et non de la paix. On ne fait pas la paix en semant la haine mais en désamorçant les raisons dont celle-ci se nourrit. Beaucoup de Libanais souhaitaient l’affaiblissement, voire la disparition du Hezbollah. Mais pas de cette manière.

« Beaucoup de Libanais souhaitaient l’affaiblissement, voire la disparition du Hezbollah. Mais pas de cette manière »

Comment la société libanaise fait-elle face à la situation actuelle ?

Il y a ceux qui se mobilisent, ouvrent leur porte, se rendent utiles aux blessés. Et il y a ceux qui, exaspérés par le Hezbollah, disent : « Ils ont récolté ce qu’ils ont semé. Qu’ils se débrouillent. » Cette mort lente de l’empathie est en train de saper les fondations du pays, qui est sur le point de s’écrouler. Elle est, de mon point de vue, l’un des résultats souhaités par le régime israélien. Tant qu’Israël n’aura pas repensé sa propre existence, sa propre survie dans un esprit d’ouverture, tant que ce pays s’entêtera à s’isoler plutôt qu’à s’ouvrir, tout projet de coexistence communautaire, à ses portes, sera une menace à ses yeux.

Craignez-vous un retour de la guerre civile ?

Compte tenu de leur épuisement, je ne sais si les Libanais auront encore la force de s’entretuer. Je crains néanmoins que des jeunes de tous bords, en panne d’avenir et moins inhibés que leurs aînés par leur mémoire, ne choisissent de prendre les armes. Il y a aussi la misère. Le terrain est miné de tous côtés. Mais si le Liban a encore un atout indéniable, c’est celui de surprendre.

L’affaiblissement du Hezbollah peut-il être un atout pour le Liban ?

Oui et non. Oui, parce qu’il n’était plus possible d’envisager un retour à l’État et à la réunification du pays en la présence de ce parti invasif et armé, en lieu et place de l’armée libanaise. Cependant, ses combattants appauvris, défaits mais disposant encore de leur équipement, peuvent être très dangereux pour eux-mêmes et pour le reste de la population : ils sont orphelins de leur chef adoré qui était, quoi qu’on veuille en penser, un interlocuteur de poids, et ils sont plus que jamais manipulés par l’Iran. J’ajoute un motif d’inquiétude, pour l’instant difficile à évaluer : le surgissement possible, derrière cette force chiite affaiblie, de groupuscules islamistes sunnites. Les frontières avec la Syrie sont poreuses. On ignore le nombre de fondamentalistes islamistes qui se sont infiltrés dans le pays, formant des cellules dormantes.

Les accords de paix de Taëf de 1989 avaient pourtant entériné la présence du Hezbollah…

C’était une grave erreur de l’avoir implicitement maintenu tel quel, armé jusqu’aux dents, prenant en charge à lui seul la résistance à Israël. On a entendu qu’on ne pouvait pas faire autrement. Ce mot d’excuse à répétition des Arabes dit bien à lui seul la reconduction interminable de l’impasse dans laquelle ils s’enferment. Les pays du Golfe ont cru pouvoir en finir en confiant la paix à l’amnésie et au pouvoir de l’argent. Ils ont conclu en 2020 avec Israël des accords d’Abraham fondés sur l’oubli de la Palestine. Le moins que l’on puisse dire est que ça n’a pas marché. Ni l’amnésie, ni l’argent, ni l’usage de la force ne peuvent acheter la paix.

Le Liban peut-il disparaître ?

En tout cas, il est en salle de réanimation, et il ne pourra s’en sortir que si une solution vivante est appliquée à tous les pays de la région : je veux dire une vraie solution de paix. Or, à observer le paysage apocalyptique de Gaza, le ravage progressif de la Cisjordanie et maintenant du Liban du Sud, je ne vois pas de paix possible avec l’actuel régime criminel en Israël.

Le modèle libanais multiconfessionnel peut-il et doit-il évoluer ?

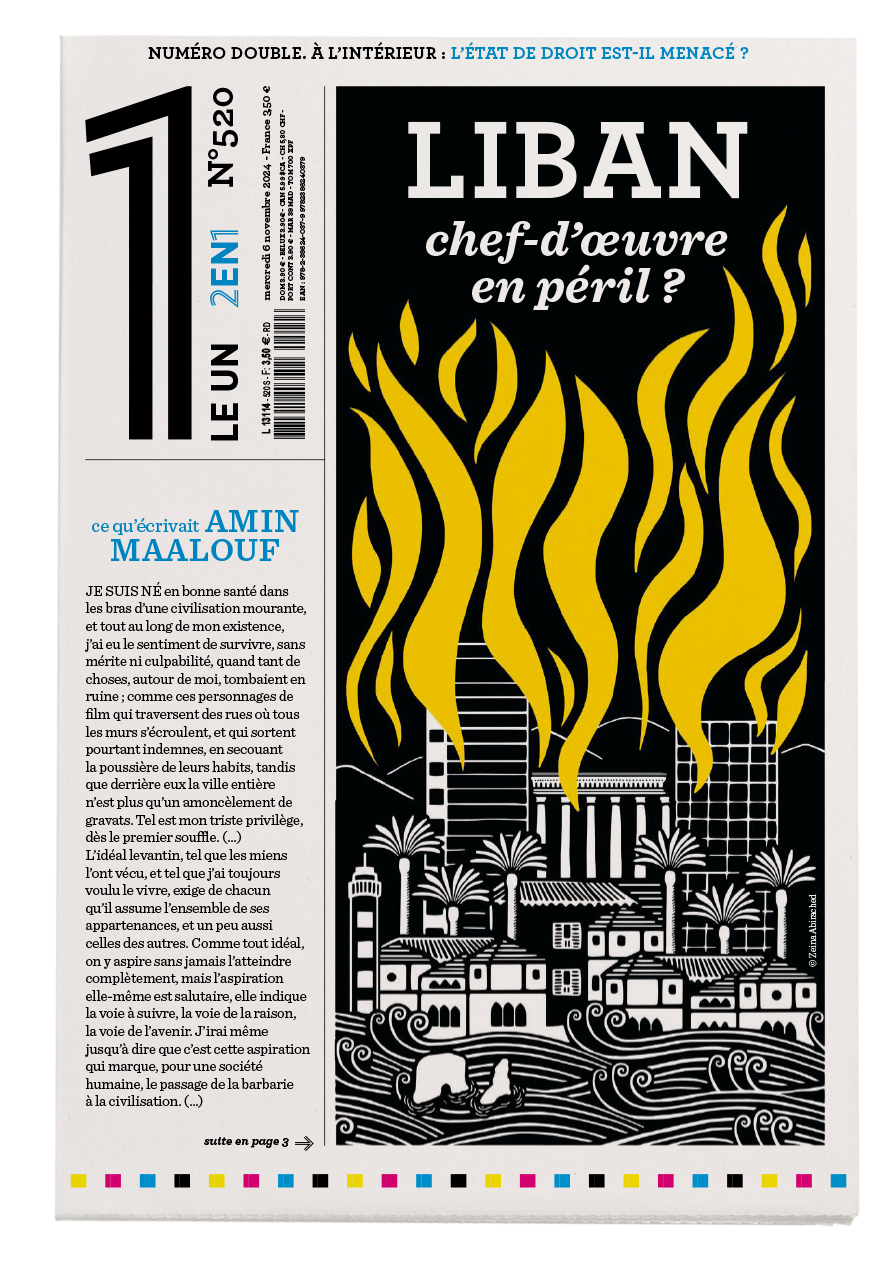

C’est indispensable. D’une manière générale, l’accouplement du religieux et du politique est un désastre. Quelle que soit la religion ou la communauté. Tant que la citoyenneté ne prendra pas le pas sur l’identité confessionnelle, je ne vois pas comment on pourra s’en tirer. Tant au Liban qu’ailleurs, y compris en Israël ! Mettre les populations à l’abri, dans cette partie du monde, c’est aussi les mettre à l’abri de leurs propres délires. Toutes réunies, elles ont de quoi faire un chef-d’œuvre. Montées les unes contre les autres, elles donnent à voir le spectacle infernal du présent.

Propos recueillis par PATRICE TRAPIER

« Le Liban a encore un atout indéniable, celui de surprendre »

Dominique Eddé

« Cette mort lente de l’empathie est en train de saper les fondations du pays, qui est sur le point de s’écrouler. Elle est, de mon point de vue, l’un des résultats souhaités par le régime israélien. Tant qu’Israël n’aura pas repensé sa propre existence, sa propre survie dans un esprit d’ouvertur…

[C’est Beyrouth !]

Robert Solé

LES LIBANAIS sont les premiers à constater les dérives de leur système confessionnel, et souvent à en rire. Parmi les innombrables blagues qui s’inventent à Beyrouth depuis des décennies, il y a par exemple ce dialogue :

« Es-tu chrétien ou musulman ?

– Je suis athée.

– Ah…

Anatomie d’une chute

Claire Alet

Le drame de l'économie libanaise, par la journaliste Claire Alet