« Le bonheur est devenu une norme religieuse »

Temps de lecture : 9 minutes

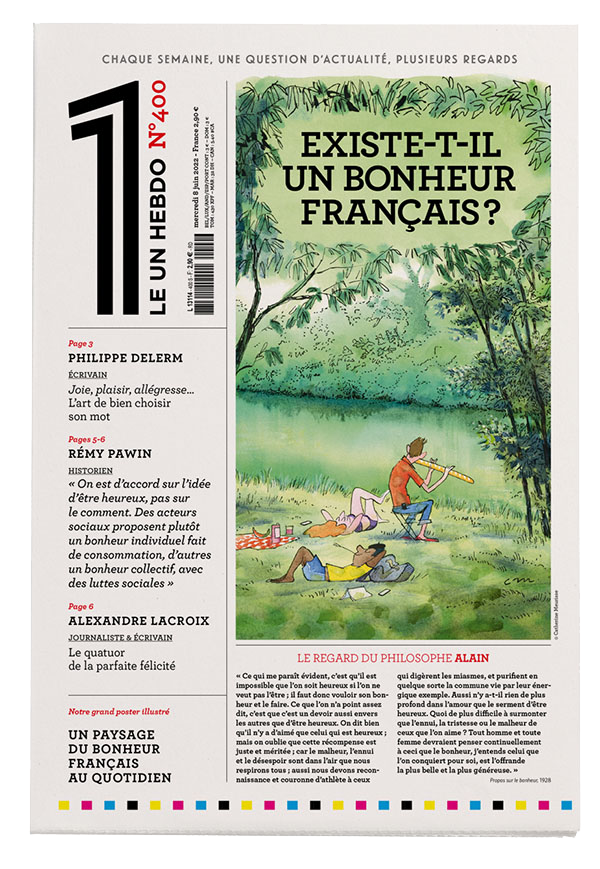

En quoi existe-t-il un bonheur français spécifique ?

Le bonheur français est très largement un bonheur occidental. Dans sa conception, il est proche de celui de l’Allemagne, de l’Italie, de la Belgique, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. C’est d’abord un bonheur qui se pense d’un point de vue individuel, constitué d’être, d’avoir et de faire, avec une dimension consumériste importante.

Si on observe les sondages sur le bien-être, en tenant compte des biais, les gens évoquent la famille, le travail, les amis, comme ailleurs en Occident, mais, plus que les autres, le fait de vivre dans un pays libre. Cette dimension politique est plus affirmée chez nous. Le bien-être subjectif est devenu depuis 1945 un objet d’étude. On a vu émerger une « science du bonheur » – une expression à nuancer, car il s’agit d’une science autoproclamée, d’un label – dont se sont revendiqués certains psychosociologues, sociologues ou économistes. Ils travaillent sur ce qu’ils appellent, pour l’objectiver, un bien-être subjectif. Essentiellement des sondages. Par exemple, ceux qui demandent aux individus de se situer sur une échelle entre zéro à dix en leur demandant : êtes-vous heureux ? En France, les variations en fonction des événements politiques sont très marquées. L’Observatoire du bien-être souligne aussi que ce bonheur subjectif des Français est plus dépendant du niveau de richesse.

Quand le bonheur est-il apparu dans le champ public ?

Les Lumières parlent du bonheur. Une thèse de Robert Mauzi l’analyse dans les années 1960, à travers les écrits de Rousseau et d’autres intellectuels aujourd’hui oubliés, qu’il appelle « les Rousseau du ruisseau ». On assiste à une profusion du bonheur dans cette période, marquée aussi par la déclaration de Saint-Just, en 1794, selon laquelle « le bonheur est une idée neuve en Europe ».

« "Le bonheur est comme la vérole", écrit Flaubert »

Au XIXe siècle, la porte du bonheur se referme. Le bonheur devient même négatif et suspect, égoïste. Nul ne peut dire à titre personnel qu’il cherche à être heureux. On retrouve chez les moralistes et les écrivains de cette époque des propos acerbes. Le bonheur nous rendrait faibles. « Le bonheur est comme la vérole », écrit Flaubert. « La bêtise, c’est l’aptitude au bonheur », dira plus tard Anatole France. On retrouve cette critique ailleurs en Europe. Freud estime ainsi que le bonheur n’est pas une valeur culturelle. C’est une valeur de seconde zone, qui ne prétend pas régir le domaine public, et qu’on réserve éventuellement aux femmes : « La gloire est le deuil éclatant du bonheur », juge Mme de Staël.

Le religieux et le politique sont-ils des obstacles à cette reconnaissance du bonheur ?

La morale religieuse ne propose pas de recette du bonheur ici-bas. On sera heureux au paradis, si on a respecté dans sa vie terrestre les préceptes de l’Église. Quant à la morale républicaine, elle n’accorde pas non plus une grande place au bonheur. Après la défaite de 1870 et la perte de l’Alsace-Lorraine, la IIIe République aspire à une revanche contre l’Allemagne. Elle vante la force, la puissance, le devoir. Si de grands hommes vont au Panthéon, c’est qu’ils ont sacrifié leur bonheur pour la patrie. On ne vante pas la vie heureuse ici et maintenant. Sans doute que le Front populaire a rouvert la porte du bonheur au XXe siècle, mais l’expérience finit mal avec la défaite de 1940 puis l’Occupation.

Le bonheur commence en 1945 ?

Non. Le programme du CNR, adopté en mars 1944, est intitulé Les Jours heureux, mais on est alors dans des jours malheureux et on pense aux jours à venir. C’est le bonheur différé, renvoyé à demain, quand on aura battu les Allemands. À la Libération, de Gaulle n’est pas non plus le chantre du bonheur. Il a en tête une morale productiviste que partagent les communistes. En 1944, le secrétaire général de la CGT Benoît Frachon lance : « Retroussons nos manches ! » Il faut travailler. Pour le PCF, qui est alors le premier parti de France, le bonheur est une morale bourgeoise et même petite-bourgeoise, emplie d’égoïsme. Les communistes, pour susciter l’engagement, ont besoin de labourer la terre de la souffrance. À ce moment, les récits heureux n’existent pas. Leur structure narrative est celle du malheur dont on va se défaire progressivement, comme dans les contes, pour vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants à la fin…

De la droite à l’extrême gauche, il y a ainsi un large consensus pour dire que le bonheur n’est pas désirable. Pareil chez les intellectuels comme Sartre et Beauvoir. Celle-ci en parle beaucoup, mais elle ne s’autorise pas à être heureuse ni à rechercher le bonheur. Pour Sartre, l’écrivain doit s’engager, ce n’est pas une éthique du bonheur. Si Camus dit que ce n’est pas une honte d’être heureux, c’est Sartre et Beauvoir qui ont le dessus.

Quand le bonheur va-t-il devenir une norme ?

Cela commence dans les années 1960. Au sein de la gauche alternative, certains vont revendiquer un bonheur plus immédiat. C’est aussi le cas de mouvements de jeunes, les Yéyé et la culture Salut les copains, qui construisent un bonheur individuel et consumériste. Le cinéma grand public reflète d’ailleurs cette quête. Dans leurs films, Louis de Funès ou Jean-Paul Belmondo – en tout cas, celui de Cartouche et de L’Homme de Rio – cherchent à être heureux. En 1968, la revendication de l’autogestion par la CFDT marque, elle aussi, une volonté d’être heureux. Dans ce tournant des années 1960-1970, le bonheur devient désirable, ce qu’on retrouve au niveau gouvernemental avec la création en 1972 du Centre de recherche sur le bien-être. Ces indicateurs témoignent d’une modification de la hiérarchie des normes.

Il s’agit d’un bonheur individuel ?

Oui, essentiellement. Mais comme il devient une norme validée, des conflits surgissent. On est d’accord sur l’idée d’être heureux, pas sur le comment. Des acteurs sociaux proposent plutôt un bonheur individuel fait de consommation ; d’autres un bonheur collectif, avec des luttes sociales, par exemple le bonheur des Lip dans leur combat pour reprendre et gérer eux-mêmes leur usine, de manière plus libre et démocratique. C’est toutefois le bonheur individuel qui domine, une déclinaison de la vie heureuse, avec ces pavillons baptisés « les chalandonnettes », en 1974.

Le bonheur n’est-il pas instrumentalisé ?

Pour une partie de la population, être heureux, c’est consommer. Toute l’économie du bien-être – la beauté, les cosmétiques… – a intégré les critiques qui leur étaient adressées en vue de proposer des produits qui ne vont pas seulement nous rendre beaux, mais vont nous faire aller mieux. Dans les années 1930, les magazines dits féminins conseillaient aux femmes de se maquiller pour plaire. Aujourd’hui, on leur conseille de se maquiller pour se plaire et pour se rendre heureuses.

« Pour une partie de la population, être heureux, c’est consommer »

La pratique est la même, mais le marketing a complètement changé, ce qui montre la conversion au bonheur de la société. Maintenant, c’est la norme suprême qui a réagencé l’ensemble de la morale et des pratiques.

Vous citez Edgar Morin : « Le bonheur est une religion de l’individu moderne. » Une religion ?

C’est une croyance commune qui donne du sens à la vie. Une des causes de ce sacre, c’est que le bonheur est une transcendance dans l’immanence. Il est immanent, donc il est là et pas au-dessus de nous, mais il nous dépasse. On va le rechercher, donc il nous transcende. C’est une sorte de norme religieuse. C’est pourquoi il est devenu une injonction. Il faut être heureux. Sinon on a raté la direction cardinale qu’on nous assigne. On subit une double peine : non seulement on n’est pas heureux, mais on est coupable de ne pas l’être.

Aux « Trente Glorieuses » (1962-1975), vous préférez « Treize Heureuses », qui sonnent aussi comme « très heureuses ». Pourquoi ?

Je me bats pour supprimer toute référence aux Trente Glorieuses. C’est un chrononyme, un nom d’époque, créé par l’économiste Jean Fourastié en 1979. Il tentait alors de démontrer qu’on sortait de trente années exceptionnelles, avec l’augmentation de l’espérance de vie, l’extension de la scolarité. Mais les arguments qu’il avance s’enracinent dans un temps très antérieur et plus long. La période 1962-1975 a plus d’unité. Sur le plan politique, elle marque le vrai début de la Ve République avec l’élection du président au suffrage universel direct. C’est aussi la paix en Algérie. La crainte d’une guerre mondiale diminue après la crise de Cuba. Le taux d’équipement des ménages monte en flèche. Sans dire que le bonheur, c’est d’avoir un réfrigérateur, une télé ou une machine à laver, ce n’est pas rien. L’automobile aussi se démocratise : les gens parlent de leur première « bagnole » dans leurs journaux intimes ; ils partent en vacances, mettent leur tente dans le coffre. Ils ont un sentiment de liberté. De larges pans de la société française accèdent à la consommation dont ils étaient exclus jusqu’ici.

« Les désenchantements viendront au milieu des années 1970, avec le constat qu’il est plus difficile que prévu de changer la société ou de vivre en Ardèche »

Pour les plus aisés, qui y avaient déjà accès, le bien-être offert par la conso ne dure pas – pas d’extase du frigo ! La société leur offre des perspectives de déconstruction des normes, ce qu’on a appelé la contre-culture, qui touche d’abord les gens aisés, les étudiants qui sont une minorité dans une France où environ 15 % des jeunes ont le bac. Ils peuvent participer à des mouvements sociaux et culturels qui les rendent heureux. Les désenchantements viendront au milieu des années 1970, avec le constat qu’il est plus difficile que prévu de changer la société ou de vivre en Ardèche.

Cette période est en outre favorable aux travailleurs : les luttes sociales et politiques sont fructueuses, avec des hausses de salaire. On assiste à des grèves offensives et victorieuses. C’est du bonheur collectif, et beaucoup ont l’impression qu’on peut changer la vie. L’optimisme et la confiance dans l’avenir se répandent dans de larges pans de la population. Le bonheur est devenu un but social. La période se referme en 1975, avec des blocages politiques, le chômage de masse, la vague de désenchantement à l’égard de l’idéal communiste. La société de consommation montre aussi ses limites et la question sociale dans les banlieues commence à se faire jour. On assiste alors à une baisse des courbes du bonheur subjectif, au minimum en 1979.

Qu’est-ce qui fait le bonheur des Français aujourd’hui ?

Les ingrédients du bonheur n’ont pas fondamentalement changé. Les gens cherchent des liens avec les autres, des liens amoureux, conjugaux, amicaux. De l’argent pour faire ce qu’ils veulent. Un travail qui leur plaît. Une difficulté à se dire heureux vient de l’influence des grands récits peu optimistes. L’extrême droite propose un récit craintif et haineux. La sobriété ne fait pas rêver. Le récit de la mondialisation heureuse n’est plus crédible. Il est difficile de croire à un récit joyeux qui nous accroche.

« Il faut peut-être chercher la cause de ce pessimisme dans la valorisation d’une certaine lucidité qui remonte aux traditions philosophiques françaises »

Si les gens sont plutôt heureux sur le plan personnel et ont confiance en leur propre avenir, ce pessimisme à l’égard de la situation collective des Français perdure depuis 1975. Il faut peut-être en chercher la cause dans la valorisation d’une certaine lucidité qui remonte aux traditions philosophiques françaises. Il existe une opposition en France au sujet de l’espoir : certains philosophes affirment que, pour être heureux, il faut avoir de l’espoir. D’autres, comme Jules Lagneau, qui était le professeur d’Alain, ou aujourd’hui André Comte-Sponville, auteur du Gai désespoir, valorisent un regard pénétrant sur le monde qui amène à penser : « Moi, je vais bien, mais je ne me laisse pas berner, la France va mal… »

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO

« Le bonheur est devenu une norme religieuse »

Rémy Pawin

L’historien Rémi Pawin, qui a publié en 2013 une Histoire du bonheur en France depuis 1945, nous explique comment l’idéal d’une vie heureuse ici-bas a fait son chemin en France.

[Philo]

Robert Solé

Le bonheur figure parmi les notions retenues en 2022 pour l’enseignement de la philo en terminale. Robert Solé imagine des sujets autour de ce thème... à partir de la vie politique française.

Alors, heureux ?

Quel paysage du bonheur dessinent les enquêtes statistiques réalisées dans notre pays ? Quel art de vivre les Français cultivent-ils ? À quel idéal de vie aspirent-ils ? Notre réponse en images.