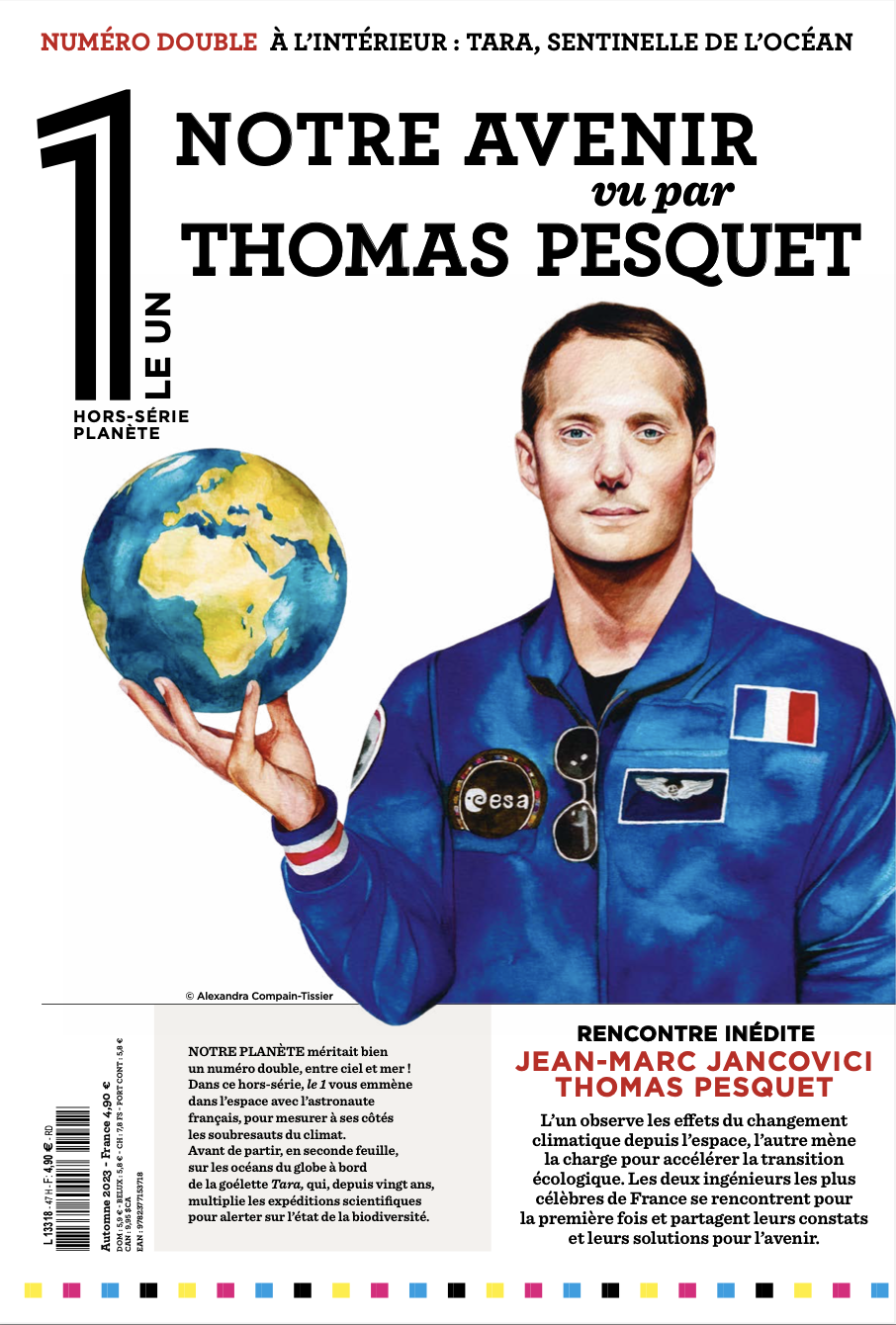

Jancovici-Pesquet : dialogue au sommet

Ils ne s’étaient jamais rencontrés. Mais lorsqu’on a demandé à Thomas Pesquet avec qui il souhaitait parler d’environnement, le nom de Jean-Marc Jancovici s’est tout de suite imposé. Créateur du bilan carbone, le cofondateur du Shift Project est devenu célèbre depuis qu’il a été croqué par Christophe Blain dans la bande dessinée Le Monde sans fin (Dargaud). Le temps d’un long petit-déjeuner dans les locaux du 1, les deux ingénieurs ont confronté leurs vues sur l’avenir de la planète et de nos modes de vie. Un dialogue aussi lucide que passionnant.Temps de lecture : 30 minutes

Thomas Pesquet, pourquoi souhaitiez-vous rencontrer Jean-Marc Jancovici et vous entretenir avec lui ?

T.P. : Je suis un scientifique assez rationnel, à tendance logique. Je m’inscris donc assez mal dans le débat passionné. Ce que j’aime, c’est le débat factuel. Or c’est justement le créneau de Jean-Marc Jancovici, qui possède une expertise que je n’ai pas sur les sujets environnementaux. Pour ma part, j’ai eu la chance de contempler notre planète depuis l’espace, et je suis souvent placé depuis dans la position de parler d’environnement, mais sans avoir nécessairement les chiffres, les données, la formation dont disposent les meilleurs experts. J’essaie de m’informer, bien sûr, à mon niveau, d’autant qu’une partie des questions climatiques se trouve dans le giron des agences spatiales, comme l’observation de la Terre. Mais je souhaitais aller plus loin et partager une conversation fondée sur les faits et les chiffres. Le choix de Jean-Marc s’est alors imposé de façon naturelle.

Jean-Marc Jancovici, vous-même aviez un jour qualifié Thomas Pesquet de « salarié le plus irradié de France »…

J.M.J. : Mais c’est vrai ! Un millisievert par jour, environ, n’est-ce pas ?

T.P. : Oui, c’est cela, environ 200 millisieverts lors d’une mission de six mois…

J.M.J. : C’est une blague que j’ai faite il y a quelques années pour donner de la hauteur de vue (sans mauvais jeu de mots) quand le débat public – j’entends par là le débat médiatique tel qu’on peut le suivre au 20 heures de TF1 – peine à donner des ordres de grandeur. En l’occurrence, l’idée était de mettre en perspective les radiations subies par certains personnels de l’industrie nucléaire, pour laquelle l’exposition maximale autorisée est de 20 millisieverts par an. Or, en matière d’exposition naturelle aux rayonnements ionisants, un facteur significatif est l’altitude : plus on va haut, plus on en reçoit. D’où l’exemple de Thomas. Mais, même au sein des compagnies aériennes, le personnel navigant qui tourne régulièrement ne doit pas être très loin de la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire… Cela dit, j’ai suivi, comme tout le monde, les aventures de Thomas dans l’espace.

Vous semblez tous les deux captiver la population, mais pour des raisons différentes : l’un parce qu’il la fait rêver, l’autre parce qu’il lui fait peur. Êtes-vous d’accord avec cette répartition des rôles ?

T.P. : Je crois quand même que Jean-Marc essaie de faire réfléchir les gens, plutôt que de leur faire peur ! Mais c’est vrai que cette question de la peur est primordiale aujourd’hui, et que c’est justement pour cela qu’il faut parler de la question environnementale. Notre angoisse commune vient du fait que tout le monde a à peu près compris qu’il y avait un problème, mais que personne n’est en mesure d’y apporter une solution qui serait simple, tangible, et qui ne nécessiterait pas d’effort. Alors, pour ne pas se laisser dévorer par cette angoisse, on essaie de se raccrocher à quelque chose. Mes aventures spatiales ont permis, certainement, de faire rêver des gens, de leur offrir autre chose pendant un certain temps, mais ça ne résout rien. Alors ils se tournent vers des personnes qui les aident à mieux vivre, à un peu mieux vivre ce stress qui les ronge, sans pour autant être dans le déni. Et je crois que Jean-Marc en fait partie.

J.M.J. : Je me suis souvent demandé pourquoi les gens viennent à mes conférences. Je leur dis quand même qu’on va tous mourir ! Et je crois que j’ai compris, avec le temps, que je leur apporte paradoxalement une forme de sécurité relativement au fait qu’ils ne se trompent pas quand ils comprennent qu’il y a des choses qui ne vont pas comme elles devraient aller. Je leur donne une trame globale, qui leur paraît crédible, là où ils manquaient justement d’explications, ou bien d’un récit qui remette en cohérence des éléments épars qu’ils ne faisaient jusqu’ici que percevoir. Personne n’aime l’incertitude. Le fait de donner de la certitude, d’apporter de la cohérence, même si l’explication représente une mauvaise nouvelle, peut procurer une forme de réconfort. Du moins est-ce ainsi que je m’explique l’appétence du public pour les horreurs que j’ai à lui raconter !

Vous expliquez dans votre livre, Thomas, que la Terre est « une incroyable oasis au milieu du plus hostile et immense des déserts, grâce à une bulle de savon qui semble pouvoir exploser en un rien ». A-t-il fallu observer notre planète de l’espace pour avoir cette épiphanie ?

T.P. : C’est une déclaration qui peut avoir l’air d’un lieu commun. Mais, moi aussi, je me suis interrogé sur l’intérêt que je suscite, comme Jean-Marc, mais à l’autre bout du spectre : pourquoi les gens s’intéressent-ils tellement aux photos que je prends dans l’espace ? Tout le monde désormais a Google Maps chez soi, donc si vous voulez regarder les Bahamas vus de l’espace, ce n’est pas très compliqué ! Alors pourquoi une telle curiosité ? En réalité, je crois que nous ne sommes pas câblés, pas équipés pour appréhender les sujets qui nous dépassent. À notre échelle humaine, individuelle, nous sommes en mesure d’avoir des interactions avec les autres, nous avons en nous une part animale, sensible, qui ne nous permet d’appréhender certaines notions que d’une manière limitée. L’espèce humaine a créé les mathématiques, la philosophie, pour jouer avec des concepts qui nous dépassent, mais nous n’en avons pas la pleine mesure. Quelle est la différence entre un million ou un milliard de secondes ? Ça ne nous parle pas, on peut juste se dire que c’est beaucoup. Mais un million de secondes, c’est onze jours ; un milliard, c’est trente et un ans. Ce n’est pas du tout la même chose. Le réchauffement climatique, c’est pareil, ça se passe à des échelles globales qui nous dépassent, qu’elles soient temporelles ou géographiques. Autant que je puisse en juger personnellement, l’océan est infini. Je sais intellectuellement qu’il ne l’est pas, mais c’est ainsi que je le ressens. Alors aller dans l’espace m’a permis d’avoir un recul physique véritable, ça m’a offert la possibilité de mettre notre planète à mon échelle, avec mes propres sens. Et ça change beaucoup de choses. Je ne dirais pas que c’est une vraie épiphanie, parce que j’avais déjà conscience de la fragilité de notre existence dans l’espace, mais cela m’a donné le sentiment qu’elle était tangible. Et je crois que c’est aussi à ça que servent mes photos : elles sont une manière de donner une représentation sensible à des problèmes qui, généralement, sont essentiellement intellectuels. Plus ou moins deux degrés, c’est d’abord une question d’ordre intellectuel, qui ensuite prend forme dans notre quotidien. En versant ces problèmes dans le domaine du sentiment, on peut en changer la perception.

J.M.J. : On établit souvent un lien entre les premières photos de la Terre vue de l’espace, liées aux missions Apollo, et l’émergence du mouvement environnemental sur Terre. Il se trouve en effet que les dates concordent et qu’il y a donc peut-être un lien ? Je suis tout à fait d’accord avec Thomas quant au fait que nous restons des êtres humains pilotés par nos sens. Le fait de pouvoir ramener à l’échelle de nos sens des concepts que nous sommes capables d’aborder analytiquement mais qui ne parlent pas à nos émotions, c’est essentiel. Pour passer à l’action, il faut des émotions, on ne peut pas se contenter d’une vue analytique.

T.P. : L’observation de la Terre depuis l’espace, c’est le symbole même de la finitude. Tu comprends bien qu’il n’y a pas d’échappatoire, qu’on est tous sur le même bateau et qu’on ne peut compter que sur nous-mêmes. Dans cette immensité vide, la Terre a l’air d’un radeau de sauvetage, d’un petit esquif au milieu du Pacifique.

Vous ne croyez pas, depuis l’espace, à une survie de l’humanité hors de notre planète ?

T.P. : Non, pas du tout ! Quand vous êtes dans l’espace, vous voyez bien qu’il n’y a rien de plus accueillant que la Terre. Mais il y a aussi un parallèle assez évident entre notre planète et le vaisseau spatial dans lequel on évolue. Nous aussi composons avec des ressources limitées, une cohabitation précaire et un besoin vital de s’entraider si l’on veut survivre.

Le dérèglement climatique, justement, est-il observable depuis l’espace ?

T.P. : Oui, hélas, et pas seulement dans l’objectif de mon appareil photo ! Ce qu’on connaît du dérèglement climatique depuis l’espace est observé à 99 % par des satellites, grâce à une observation répétitive, dans les mêmes conditions, tous les jours, sur le temps long. L’essentiel des variables du changement climatique sont d’ailleurs mesurées depuis l’espace, de la température des océans à la force des ouragans. Et ces données, qui sont collectées et généralement transmises gratuitement – c’est l’un des rôles qui incombe à une agence spatiale comme l’Agence spatiale européenne –, permettent de nourrir les travaux des experts du climat. Au sein de la Station spatiale internationale, nos travaux de recherche ne sont pas forcément centrés sur l’environnement et couvrent d’autres sujets – la médecine, les matériaux, etc. Mais il se trouve que nous sommes les témoins privilégiés de ces changements climatiques. Alors, il faut aussi se méfier de ses propres observations, toujours partielles et incomplètes. On a voulu me faire dire qu’entre ma première et ma deuxième mission, mes photos montraient une aggravation des phénomènes – alors que des dizaines d’autres facteurs pouvaient entrer en compte, notamment le fait que la première avait eu lieu en hiver et la seconde en été. Ces photos ont du moins permis de nourrir le débat, lequel a pu s’appuyer ensuite sur des données satellites, qui, elles, sont sans appel. J’ai vu des phénomènes météorologiques violents, j’ai vu les mégafeux qui rythment désormais tous nos étés. Ce ne sont que des clichés, qui ne prouvent rien à eux seuls, mais ils documentent les manifestations d’une dégradation scientifiquement attestée.

A-t-on besoin, Jean-Marc, de passer par l’image pour mobiliser les imaginations, et donc les consciences ?

J.M.J. : Oui, moi-même en regardant des photos de la Terre vue de l’espace, il m’est arrivé de me dire que ce n’était pas bien gros ! Je suis frappé, notamment, par la finesse de l’épaisseur de l’atmosphère : si l’on ramène la Terre à la taille d’une pomme, alors l’atmosphère n’est pas plus épaisse que la pelure. C’est le genre de prise de conscience qui m’angoisse un peu, tant elle me renvoie à notre fragilité… Thomas a raison de rappeler à quel point l’accès à l’espace a été un facteur de progrès extrêmement important dans la compréhension du changement climatique. Avant les satellites, on ne pouvait pas mesurer la température en tout point du globe, pas plus que l’étendue de la banquise à tout moment. La photosynthèse elle-même est observable depuis l’espace ! C’est comme ça que l’on sait que ce phénomène, qui avait tendance à augmenter d’une année sur l’autre jusqu’à l’an 2000, est désormais en régression. C’est un signal qui montre la souffrance des écosystèmes, y compris en France où les puits forestiers ont beaucoup baissé en raison du stress hydrique et thermique… Idem pour la hausse du niveau des océans, l’altitude du sommet des calottes polaires ou la quantité de chlorophylle dans les océans. Tout cela est désormais mesuré depuis l’espace.

Cela a accru notre compréhension, et donc notre inquiétude…

J.M.J. : L’observation depuis l’espace ne permet pas de prédire ce qui va se passer, mais seulement de calibrer les modèles. On a désormais plusieurs décennies de mesures, puisqu’elles ont débuté dans les années 1970. Cela permet de conforter la fiabilité de ce qui est envisagé pour plus tard. Cela dit, ces dernières années, et en particulier cette année, on a eu énormément de mauvaises surprises par rapport aux modèles de prévision existants. En ce moment même, les océans connaissent une canicule marine qui a largement battu le record de chaleur précédent. Même chose pour l’étendue de la banquise antarctique, qui a été très basse cette année. Si bien que de nombreux experts se demandent s’ils n’ont pas raté quelque chose qui expliquerait que le système part en vrille beaucoup plus rapidement qu’on ne le présumait. Charge justement aux satellites d’observer ce qui s’est déjà passé pour nous permettre de calibrer les modèles pour l’avenir. Mais ce ne sont pas ces modèles qui vont intéresser les gens. C’est le grand drame dont parlait Thomas : avoir peur d’une construction intellectuelle, ce n’est pas dans notre nature. On ne sait pas faire ça. Or, depuis l’origine, le changement climatique, c’est avoir peur d’un truc qui ne s’est jamais vu et tout faire pour qu’il ne se produise jamais. Il nous reste un espoir, car au moment où nous allons prendre les premières baffes, nous serons suffisamment peu avancés dans l’irrémédiable pour être encore capables de faire ce qu’il faut pour que ça ne s’aggrave pas trop. C’est le seul cahier des charges qui nous soit accessible. Je ne sais pas si l’on va arriver à le tenir, parce qu’on commence déjà à prendre des baffes. Mais il y a un autre sujet qui se pose, qui concerne nos élites.

C’est-à-dire ?

J.M.J. : Ceux qui pilotent le système sont des gens que leur patrimoine ou leur statut protègent de l’adversité. Si l’on se place au niveau du locataire de l’Élysée ou d’un PDG d’entreprise, leurs sens leur disent que pour l’instant tout va bien. Leurs sens ne leur diront autre chose qu’au moment où ce sera devenu infernal pour presque tous les autres. C’est quelque chose qui m’inquiète beaucoup. La dégradation de la situation touchera en dernier ceux qui doivent prendre les décisions structurantes. C’est pour cela que je m’agite autant, pour qu’ils prennent conscience de l’urgence le plus vite possible.

T.P. : Mais si la majorité des citoyens est touchée, est-ce que ça ne va pas avoir une répercussion politique sur les élections, même avec un temps de retard ?

J.M.J. : Si, mais avec un risque qui a été très bien défini, qui est qu’au moment où ça commence à barder, on se mette à chercher des boucs émissaires, plutôt que des solutions aux problèmes en question.

T.P. : Ou bien que, par dépit ou par colère, on change de politique à chaque élection pour finir par se retrouver incapables de mener des changements véritables…

Michel Serres regrettait il y a quelques années dans Zadig l’absence de culture scientifique au sein des élites politiques et économiques françaises. Vous qui êtes sans doute les deux ingénieurs les plus célèbres du pays, avez-vous le sentiment d’être suffisamment écoutés ?

T.P. : Est-ce que nos dirigeants sont assez éduqués scientifiquement ? Je ne le pense pas, quitte à me faire mal voir. J’en entends certains qui veulent prendre aujourd’hui des décisions sur l’intelligence artificielle sans avoir aucune connaissance informatique. Pour ma part, je préfère toujours prendre des décisions une fois que je maîtrise le sujet, une fois dépassé le stade des fantasmes, c’est la base de l’approche scientifique. On va me dire qu’ils sont entourés, conseillés, mais cela reste parfois limité, et ils doivent s’en remettre aux conseils de tiers. Ensuite, sommes-nous assez écoutés ? Le problème, à un moment, c’est que l’on voit en nous des spécialistes en tout, capables de parler de n’importe quel sujet. Que pensez-vous de telle chose ? Va-t-on gagner la Coupe du monde de rugby ? Je fais attention à cela, j’essaie de rester le plus possible dans mon domaine de compétences. Mais la question de l’éducation scientifique est primordiale aujourd’hui. Notre monde n’a jamais été aussi dépendant des questions techniques, on n’a jamais eu à notre disposition des outils aussi complexes, et il faut donc un peu de bagage scientifique pour les comprendre. Sans quoi on laisse de la place à ces forces du mal que sont le complotisme, la fausse information et la fausse science, qui ont micro ouvert sur les réseaux sociaux.

J.M.J. : Pour moi, la chanson n’est pas du tout la même entre les élites politiques et celles de la société civile. Du côté des élites politiques, c’est un plus s’ils savent faire une règle de trois, mais leurs critères de décision ne dépendent pas, le plus souvent, de l’aspect analytique d’un dossier. Mes pérégrinations dans le monde politique m’ont appris qu’il ne fait qu’arbitrer des rapports de force. Pour que les politiques prennent des décisions susceptibles de modifier l’existant, il faut qu’ils soient confrontés à des rapports de force qui les conduisent à le faire. Ce n’est pas nécessairement une affaire de compréhension scientifique. Et, de toute façon, nous vivons dans un monde où, à part Thomas, qui sait changer chaque boulon de la station spatiale, personne ne comprend plus les outils techniques qu’on utilise aujourd’hui. On se sert tous de téléphones portables ; absolument personne n’est capable d’expliquer comment ça fonctionne. J’ai fait un peu de traitement du signal plus jeune, je comprends le principe général, mais je ne saurais pas dire comment marche un écran tactile ! Donc même quelqu’un qui a une formation scientifique a aujourd’hui besoin de tiers de confiance. Le vrai sujet est donc de savoir de qui l’on s’entoure. Dans la société civile, on gagne du temps au sein de toute entreprise avec des gens qui ont reçu un minimum de formation scientifique. Mais ils sont encore trop rares ! Notre système de sélection scolaire n’encourage pas cette formation scientifique pour tous, et a même tendance à décourager des sciences ceux qui ont des difficultés en mathématiques. Et puis, il y a aussi un phénomène psychologique très français : est-ce que pour toi aussi, Thomas, dans tes conférences, le premier rang est toujours le dernier à se remplir ?

« Il faut revoir notre système éducatif, en privilégiant l’expérience »

Jean-Marc Jancovici

T.P. : C’est vrai ! C’est toujours très surprenant d’ailleurs. Mais est-ce que ce n’est pas vrai dans tous les pays du monde ?

J.M.J. : En France, en tout cas, c’est marquant. Il y a une phobie du premier rang qui renvoie, je pense, aux années d’école. Au cinéma, une salle se remplit par le milieu. Dans une conférence, elle se remplit par le fond. Les seuls à venir spontanément au premier rang, ce sont de vieux ingénieurs retraités qui n’ont pas peur de poser des questions… Il me semble qu’il faut revoir notre système éducatif, en privilégiant l’expérience, en montrant des phénomènes ou des outils, en utilisant d’abord nos sens donc, pour qu’ensuite on ait envie de comprendre comment ça marche, et qu’on s’intéresse à la théorie. Du reste, les grands scientifiques, contrairement à ce qu’on peut penser, n’arrivent pas aux découvertes qu’ils font de manière totalement analytique, mais en ayant d’abord des intuitions, nées de l’observation, qu’ils vont ensuite vérifier. Eh bien, on devrait avoir la même approche au niveau de l’éducation aux sciences : ne plus penser cet enseignement à partir de ceux qui ont déjà compris, mais en pensant aux gens qui n’ont pas encore compris. Mais, pour en revenir à la question des élites, je reste convaincu que quelqu’un qui a fait l’ENA, par exemple, est tout à fait capable de comprendre un sujet technique s’il en a envie. Mais il ne le fait généralement pas parce que, selon son logiciel, ce n’est pas comme ça qu’on apprend à raisonner, ni comme ça que fonctionne une démocratie.

C’est d’ailleurs une critique qui est parfois adressée aux scientifiques, notamment au Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : ils iraient à l’encontre du débat démocratique en prétendant dicter les politiques à suivre…

J.M.J. : Sauf que le Giec ne dit pas ce qu’il faut faire ! Son mandat, depuis l’origine, est d’informer le politique, pas de l’orienter. Il n’y a que le groupe trois, qui étudie les solutions au changement climatique, dont le rôle est un peu plus ambivalent quand il évalue leur efficacité. Mais, globalement, le Giec n’a pas pour mandat de dire ce qu’il faut faire. Après, il peut y avoir des scientifiques qui, à titre personnel, expriment des positions sur ce qu’on doit faire dans la société. Et là, je rejoins Thomas sur le risque, quand on est un peu exposé médiatiquement, de devenir une sorte de « toutologue », amené à donner son avis sur tous les sujets. Mais c’est, je crois, la faute de vos confrères, qui par paresse ou par manque de temps, finissent par rappeler toujours les mêmes, pour leur demander de s’exprimer sur tout et n’importe quoi, du constat scientifique initial à la fameuse question : « Si vous étiez à la place de Macron, vous feriez quoi ? » Il faut faire preuve d’un peu de force de caractère pour refuser de sortir de son domaine de compétences…

Dans votre cas, Thomas, comment faites-vous pour mesurer votre parole ?

T.P. : Cela se fait assez naturellement. En tant que membre de l’Agence spatiale européenne, je parle au nom de l’institution, je ne peux évidemment pas donner mon point de vue sur certains sujets politiques ou sociétaux. J’ai comme tout le monde une opinion de citoyen, que j’exprime dans les urnes, mais je ne vais pas me prononcer sur l’abaya en tant qu’astronaute ! Et pourtant, de manière vraiment étonnante, certaines personnes sollicitent mon avis à tout propos, surtout sur les réseaux sociaux ! J’évite de lire les réponses ou les commentaires sous mes messages, histoire de protéger ma santé mentale, mais je suis quand même souvent apostrophé sur des sujets qui n’ont rien à voir avec ma mission : « Quelle honte que vous ne donniez pas votre opinion sur telle question ! Il faut soutenir tel ou tel camp ! » Non, j’essaie de me tenir un peu éloigné de tout ça et de garder ma réserve. Mais, malgré ces limites, j’ai réussi à développer une certaine liberté, je ne m’interdis pas de m’exprimer sur certains sujets connexes s’ils me tiennent vraiment à cœur, l’environnement en particulier. Ce n’est pas une demande de l’Agence spatiale. D’ailleurs, après que les États-Unis sont sortis de l’accord de Paris, j’ai posté un message en ligne, une simple photo de l’accord signé par le président Hollande flottant dans la station. C’était une manière d’illustrer l’impact de ce retrait qui me paraissait assez consensuel ! Et pourtant, on a pu me dire à ce moment-là que ça allait être utilisé par les partenaires de Trump pour montrer que les Européens n’étaient pas des partenaires fiables dans le domaine spatial… Bref, j’essaie de ne pas me disperser, de parler de sujets que je connais, que je défends – la recherche, l’exploration spatiale, l’éducation, l’Europe, l’environnement. En tâchant de conserver cette humilité nécessaire, comme disait Jean-Marc. Quand on vient me demander, dès la descente de la fusée, ce qu’il faut faire pour sauver la Terre, que répondre sinon : « Je vais déjà essayer de ne pas vomir et on pourra s’en reparler… » (Rires.)

Il y a quelques mois, vous aviez marqué les esprits, Jean-Marc Jancovici, en expliquant qu’un individu ne devrait pouvoir accomplir que quatre vols dans sa vie. Pourquoi une telle proposition ?

J.M.J. : Ce n’est pas vraiment une proposition, même si ça pourrait le devenir ; c’est d’abord un calcul pour savoir ce qui adviendrait si le secteur aérien prenait sa part dans les accords de Paris. La réponse, c’est que dans un monde parfaitement égalitaire, un Terrien ne pourrait pas prendre l’avion plus de quatre fois dans sa vie. C’est un ordre de grandeur pour faire comprendre de quoi l’on parle si l’on se conforme à nos limites physiques. Et j’ajoute que le transport aérien de masse est né avec le pétrole et mourra avec lui. La physique est ainsi faite que l’avion à hydrogène existe déjà, ça s’appelle la fusée Ariane ! Ce n’est pas le même coût ni le même nombre de passagers. Quant aux substituts possibles au kérosène, il y a bien des agrocarburants, mais les surfaces nécessaires à leur culture seraient gigantesques. Aujourd’hui déjà, les Américains préfèrent nourrir leurs SUV que le reste de la planète, en consacrant 40 % de leur maïs, donc 14 % du maïs mondial, à faire de l’éthanol pour leurs bagnoles. Donc penser qu’on pourra utiliser des agrocarburants pour les avions, c’est accepter l’idée d’affamer la planète. Nous avons travaillé, au Shift Project, avec des anciens de Supaéro pour imaginer une aviation décarbonée, et nos conclusions sont que, quel que soit l’optimisme qu’on puisse nourrir en matière d’innovations techniques, le transport aérien ne peut pas respecter les objectifs de l’accord de Paris sans une baisse progressive du trafic. C’est juste impossible.

Qu’en pense l’ancien pilote de ligne que vous êtes, Thomas Pesquet ?

T.P. : Je suis moi-même diplômé de Supaéro, où j’ai étudié de 1998 à 2001. À l’époque, les sujets environnementaux et climatiques intéressaient très peu de personnes. Mais je me souviens qu’un professeur nous avait dit dans un amphi : « La dernière goutte de pétrole de cette planète sera bue par un avion. »J.M.J. : … De chasse, compléteraient certains. Un avion de chasse !T.P. : Et ils n’auraient sans doute pas tort ! Il n’y a pas la même pression environnementale au niveau de l’aéronautique civile et de l’aéronautique militaire… Mais c’est vrai que j’ai vu cette inquiétude concernant les carburants fossiles grimper dans notre milieu. J’ai beau baigner dans cet univers aéronautique, être sensible à des questions comme celle du poids de ce secteur en matière d’emplois, je sais aussi faire une règle de trois et voir où tout cela nous mène…

« Je ne crois pas à la baguette magique scientifique et technique »

Thomas Pesquet

En tant que scientifiques, que répondez-vous à ceux qui renvoient à l’innovation technique pour trouver des solutions face au dérèglement climatique ?

T.P. : Je ne crois pas à la baguette magique scientifique et technique. L’expérience nous a appris que plus on optimise l’utilisation d’une ressource, plus on l’utilise : les économies d’énergie sont ainsi vite absorbées par un surcroît de consommation. Il n’y a que les plus riches – pour le dire assez clairement – pour croire qu’on sauvera le monde grâce à une application pour iPhone. Et le pire, c’est qu’ils sont sans doute de bonne foi… Ils y croient sincèrement depuis leur Silicon Valley. Mais la réalité du monde, ce n’est pas ça ! Les solutions fondées sur la technologie ne sont faites que pour les pays développés. Une voiture électrique Tesla, quoi qu’on en pense, ne peut rouler que dans un pays disposant d’infrastructures et d’électricité suffisantes. Même chose, dans le spatial, avec le système Starlink d’Elon Musk, censé, grâce à ses satellites, fournir Internet à l’échelle mondiale, y compris aux populations isolées du Sahel, pour les aider. Sauf que peu de personnes là-bas peuvent payer les 80 dollars d’abonnement par mois. Résultat : les antennes de Starlink se trouvent sur des jets privés, des bateaux de croisière ou dans des ranchs du Montana et du Wyoming servant de résidences secondaires… La technologie n’est pas inutile, bien sûr. Mais croire qu’elle suffira à tout résoudre est une vue de l’esprit qu’on ne retrouve que chez des gens relativement aisés et protégés.

J.M.J. : Je suis largement d’accord avec ce que Thomas vient de dire. Historiquement, la technologie, c’est 5 % d’allègement des pressions sur les ressources, de manière très ciblée, et 95 % d’augmentation des usages. Sa fonction est avant tout de nous permettre de faire des trucs qu’on ne pouvait pas faire avant, et absolument pas de régler les problèmes nés de ce qu’on faisait précédemment. Si on prend l’exemple du numérique, qui est vendu par certains comme étant un moyen de baisser la pression environnementale avec le télétravail ou les visioconférences, on voit que c’est doublement démenti par les faits. D’abord, parce que depuis un siècle et demi, les courbes de circulation de l’information et des marchandises sont corrélées : plus on échange d’informations, plus on échange de marchandises. Ensuite, parce que si, demain, je supprimais le réseau Internet pour trois mois, alors le système bancaire s’effondrerait, suivi par le système industriel, par les trafics aérien, ferroviaire, maritime, donc par le monde entier. Si le système productif – qui engendre la pollution – s’effondre sans le numérique, c’est bien que celui-ci ne soulage pas la pression, mais l’augmente ! C’est un raisonnement par l’absurde très simple. En outre, les trois quarts du trafic digital, c’est de la vidéo : YouTube, Netflix, du porno, et la vidéo du petit dernier dont tout le monde se fiche à part ses parents ! Je ne vois pas en quoi ces usages allègent la pression environnementale ailleurs… L’argument du solutionnisme technologique est un argument de conservateur. C’est le discours de quelqu’un qui ne veut rien changer à son mode de vie et reporte donc le travail sur les autres, en l’occurrence les ingénieurs. Cela signifie, en creux, qu’on estime que ceux-ci n’ont pas été capables jusqu’ici de faire leur travail, mais qu’ils devraient finir par sortir la solution de leur chapeau si on les fouette un peu. Sauf que si l’on veut faire confiance à la science, il faudrait commencer par faire confiance aux calculs qui décrivent les limites physiques auxquelles nous sommes confrontés, lesquels nous disent avec clarté que ça ne passera pas.

T.P. : Il y a quelques années, alors que la situation commençait à me préoccuper, j’avais demandé à des représentants d’un célèbre groupe pétrolier de combien de temps nous disposions, au vu de notre consommation et de l’état des réserves pétrolières. On m’avait alors répondu qu’il y en avait pour plus de soixante ans, que, dans ce laps de temps, on aurait trouvé une alternative technologique et que la question n’avait donc même pas à être posée. C’était une autre manière de tout renvoyer au coup de baguette technologique, à la voiture électrique, à l’avion à hydrogène – toutes ces bonnes choses qui sont censées nous permettre de continuer nos vies sans aucun souci…

Croyez-vous néanmoins encore au progrès ? Et quel sens donnez-vous à ce mot ?

T.P. : C’est une vaste question ! Je crois évidemment au progrès scientifique, technologique, qui ne s’arrête jamais. Mais il doit forcément s’accompagner d’un progrès sociétal. Il n’y a pas de vrai progrès qui ne concerne d’abord les gens, la manière de vivre ensemble, les règles de société. Les outils scientifiques sont importants, mais ils ne le sont que s’ils sont mis au service de la population et inscrits dans un projet de société.

« Le vrai progrès est davantage une affaire de schémas mentaux et d’organisation sociétale que de vis et de boulons »

Jean-Marc Jancovici

J.M.J. : Je le dirais un peu autrement. Si l’on entend par ce mot le fait de faire des choses qu’on ne faisait pas hier, alors oui, ce progrès-là va se poursuivre. Mais si le progrès, cela veut dire que la technologie va permettre de laisser la consommation inchangée tout en résolvant nos problèmes d’environnement, alors je n’y crois pas. Le véritable progrès doit avoir quelque chose à voir avec la régulation de notre envie insatiable d’avoir toujours plus. Il faut qu’on arrive à loger le progrès dans la nécessaire modification de nos priorités, dans le regard porté sur le statut social, dans l’évaluation des défis qu’on se lance. Le progrès qui nous serait vraiment utile est davantage une affaire de schémas mentaux et d’organisation sociétale que de vis et de boulons.

Avant de conclure, avez-vous une question à vous poser l’un à l’autre ?

J.M.J. : J’aimerais demander malicieusement à Thomas comment il vit la contradiction de se préoccuper de l’environnement tout en étant sans doute, dans le même temps, le Français qui a l’empreinte carbone personnelle la plus élevée ? Est-ce un problème pour vous ?

T.P. : C’est une bonne question, que je me pose moi-même souvent, notamment quand je commence à regarder une conférence de Jean-Marc Jancovici ! Comme tout un chacun, je m’interroge sur mes propres actes, sur ma position – est-ce que je fais partie des gentils ou des méchants ? La grande tragédie de l’environnement, c’est que personne n’a envie d’être dans le camp des méchants, mais que tout le monde se trouve une bonne raison de se classer parmi les gentils – je fais du vélo, je mets le thermostat à 18 °C, donc j’ai fait ma part, je peux prendre l’avion, etc. Quand on a une activité comme la mienne, avec un impact environnemental certain, on en vient forcément à douter, en se demandant si c’est acceptable. Parce que tous les bilans carbone ne se valent pas – ce n’est pas la même chose de brancher un lit d’hôpital ou une piscine chauffée –, j’ai tendance à me sauver moi-même, comme le font sans doute beaucoup de gens, en me disant que mon activité sert au plus grand nombre. On mène des recherches, on fait des découvertes qui vont aider la vie sur Terre, on essaie d’accomplir des choses positives et d’inspirer les gens, donc je me dis que c’est acceptable. Mais je me rends bien compte que je m’autodécerne ce brevet de vertu environnementale et que tout le monde a tendance à faire de même ! Je crois surtout que cela signifie qu’il va falloir à l’avenir tracer des lignes entre les activités utiles et celles qui sont futiles, les activités nécessaires, dont le bilan carbone se justifie, et celles dont on pourrait sans mal se passer.

Et vous-même, Thomas, avez-vous une question pour Jean-Marc Jancovici ?

T.P. : La plupart des gens peuvent se réfugier derrière le masque de l’ignorance pour éviter de sombrer dans l’angoisse climatique. Vous qui connaissez tous les chiffres, qui connaissez tous les scénarios, comment faites-vous pour supporter cette angoisse de l’avenir ?

J.M.J. : Je bénéficie d’une double protection. D’abord, je fais partie de facto de l’élite bourgeoise dont je parlais tout à l’heure, et je suis protégé dans l’immédiat, par ma situation sociale et par mon patrimoine, des premières difficultés qui commencent à toucher nos concitoyens. Et ensuite, sur un versant plus psychologique, je ne suis entouré dans ma profession que de gens qui ont envie d’avancer sur le sujet. Il y a quelque chose d’absolument essentiel quand on veut avancer, c’est de ne pas le faire seul. Nous sommes des animaux sociaux qui avons besoin d’être dans des collectifs. Et moi, avec le Shift Project ou Carbone 4, j’ai coconstruit des collectifs qui sont autant de facteurs de résilience. Je ne suis pas dans une activité qui me confronterait tous les jours à mes propres contradictions. Mon style de vie personnel n’en est pas totalement exempt, mais, au niveau professionnel au moins, je suis épargné. Beaucoup de gens frappés par la « grâce », prenant conscience de l’urgence climatique, se trouvent pendant un temps plus ou moins long dans une situation dans laquelle ce qui les nourrit est en décalage par rapport à ce qu’ils ont compris. Et ça, c’est une situation qui n’est pas facile à vivre. J’ai ce luxe de ne plus y être confronté. Je comprends votre réponse à ma question, ce besoin de cohérence, qu’on peut trouver dans l’utilité sociale de son activité. Paradoxalement, on n’est pas très loin de ce que peuvent exprimer ceux qu’on a coutume d’appeler les climatosceptiques, soit des gens qui manifestent pour l’essentiel un désarroi parce qu’ils ne voient pas leur place dans un monde qui devrait s’occuper sérieusement du problème. La solution au climatoscepticisme, pour moi, ce n’est pas de combattre les gens qui disent n’importe quoi, mais d’attaquer le mal à la racine et de fournir des plans articulés dans lesquels les gens se reconnaissent et peuvent trouver de l’espoir. Et moi, j’arrive déjà à trouver de l’espoir par ce biais, puisque je suis dans des activités organisées qui traitent de ces problèmes et parviennent même à enregistrer de petits succès.

T.P. : Personne n’a jamais fait changer quelqu’un d’avis en débattant sur Internet et en assénant à ses interlocuteurs des vérités, même incontestables. C’est encore plus vrai quand on essaie de s’adresser aux climatosceptiques ! L’enjeu, c’est plutôt la minorité silencieuse qui assiste aux débats et hésite. Elle doit être exposée aux opinions scientifiques étayées. Le risque est sinon qu’elle se laisse séduire par des arguments spécieux, faute de contradiction de ceux qui les exposent. Mais ces gens qui se font les apôtres des complots, ce sont d’abord des personnes qui ont envie d’exister. Dans le fond, et quelle que soit leur véhémence, ils se fichent totalement de savoir si la terre est ronde ou plate. Je pense qu’ils savent même au fond d’eux qu’elle est ronde. En revanche, ce qu’ils veulent, c’est exister, c’est affirmer que leur opinion a autant droit de cité que celle de Thomas Pesquet ou de Jean-Marc Jancovici. Ça ne sert à rien de leur expliquer les choses en s’appuyant sur des calculs scientifiques, puisqu’ils ont simplement la sensation d’être niés en tant que personne, d’être sermonnés comme, sans doute, ils ont déjà eu l’impression de l’être sur les bancs de l’école. Il faut donc d’autres moyens pour lutter contre le complotisme et le climatoscepticisme, ce qui passe d’abord par une meilleure approche de l’éducation.

La coopération spatiale, qui réunit de nombreux pays autour d’un projet pacifique commun, est-elle un modèle de la façon dont on peut s’unir pour lutter contre la crise écologique ?

T.P. : Il y a une dizaine d’années, on avait proposé la Station spatiale internationale pour le prix Nobel de la paix, ce qui me paraissait une belle idée. Derrière, ce n’est pas la machine qu’on allait récompenser, mais l’organisation qui la rendait possible, cette coopération unique entre des puissances longtemps antagonistes – les États-Unis, la Russie, le Japon, les pays européens… –, désormais embarquées dans un programme commun, qui n’est pourtant pas sans lien avec le militaire, puisque derrière le spatial il y a toujours l’idée de missiles et de fusées. Aujourd’hui, ce modèle est remis en cause par la guerre en Ukraine, mais je pense qu’il subsiste les germes d’un élan positif dans l’objectif de réaliser une prouesse collective, dès lors qu’on a compris que l’énormité du défi est telle que l’on ne peut pas y arriver tout seul. La question climatique devrait nous amener à imaginer le même genre de dispositif. J’ai aimé récemment le roman Le Ministère du futur, de Kim Stanley Robinson. L’auteur décrit ce que pourrait être la réaction mondiale aux premières baffes évoquées par Jean-Marc. Voilà ce vers quoi nous devons tendre, une coopération, certes contrainte au début, comme toutes les coopérations, mais qui finalement sera capable d’apporter des solutions.

Propos recueillis par JULIEN BISSON & ÉRIC FOTTORINO

« L’inconnu de l’espace nous renvoie à notre propre mystère »

Thomas Pesquet

Comment devient-on Thomas Pesquet ?

Avec beaucoup de chance. Ce n’est pas pour faire le modeste, mais c’est vrai. Ne serait-ce que parce qu’être en bonne santé ou avoir une bonne vue, c’est déjà le résultat d’une loterie génétique. Et j’ai grandi dans une famille modeste,…

[Elle aussi]

Robert Solé

Courageux, intelligent, compétent, cultivé, pédagogue, sportif, chaleureux… et beau gosse de surcroît : Thomas Pesquet est régulièrement qualifié de « gendre idéal ». Nul ne s’étonne de le voir figurer parmi les personnalités préférées des Français. Il a même dix fois plus de raisons de faire rêv…