Du mandat français à la chute des Assad, un siècle d’histoire syrienne

Temps de lecture : 12 minutes

JOSEPH KESSEL rentre de reportage en 1926 avec le vertige. « Nul pays, écrit-il, n’est plus complexe, plus difficile, plus révolté par nature que la Syrie. » Complexe, certainement, car cette terre du Levant qui a vu prospérer tant de schismes et d’hérésies allie une diversité ethnique (Arabes, Kurdes, Yézidis, Turcs, Circassiens, Arméniens…) à une impressionnante mosaïque confessionnelle où presque toutes les branches et sous-branches de l’islam et du christianisme sont représentées. Kessel a compté « vingt-sept religions », et chacune d’elles, constate-t-il, « tient lieu de nationalité ».

Au cours de son histoire, ce pays n’a cessé d’être conquis par des puissances étrangères. Il rêve maintenant de quelque chose de plus qu’une simple indépendance : les Syriens ne vont pas tarder à s’affirmer comme les champions de l’unité arabe, en écho à un passé glorieux où Damas était, aux viie et viiie siècles, la capitale du premier grand empire arabe, celui des Omeyyades.

Le pays que découvre Kessel est officiellement « sous mandat français » depuis 1922. Il ne s’agit pas d’un colonialisme de peuplement comme en Afrique du Nord, mais d’une mission, sans limite de date, confiée à la France par la Société des Nations : la Syrie fait partie des « peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes » et qui ont provisoirement besoin de « la tutelle d’une nation développée ». En réalité, l’Angleterre et la France n’ont pas attendu ce « mandat » pour se partager les dépouilles d’un Empire ottoman moribond. Avant même la fin de la Première Guerre mondiale, il était entendu que la Mésopotamie et la Palestine reviendraient à Londres, tandis que la France exercerait son influence sur la Syrie. Mais cela a été plus compliqué que prévu, les Anglais ayant également promis un « foyer national » aux Juifs et un royaume aux Arabes. En juillet 1920, c’est à coups de canon que les forces françaises ont délogé de Damas le prince Fayçal, fils du chérif de la Mecque, qu’un « congrès national syrien » avait proclamé roi. Le mandat, au cours duquel douze hauts-commissaires français vont se succéder, ne pouvait plus mal commencer !

L’Angleterre et la France n’ont pas attendu ce « mandat » pour se partager les dépouilles d’un Empire ottoman moribond

Paris a choisi de créer deux États, le Liban et la Syrie, celle-ci étant elle-même divisée en trois parties autonomes : le gouvernement de Damas, celui d’Alep et le territoire des Alaouites dans la région de Lattaquié. Mais la plupart des Syriens rejettent ce découpage, comme d’ailleurs la tutelle française. La structure politique du pays sera modifiée à plusieurs reprises au cours du mandat, ce qui ne manquera jamais d’attiser la colère d’un segment ou l’autre de la population. En 1925, le djebel Druze se soulève contre le pouvoir central, et l’insurrection se propage dans l’ensemble du territoire. Les Français mettront près de deux ans pour en venir à bout, au prix de nombreuses victimes.

Désastre politique, le mandat est néanmoins une réussite administrative. La Syrie bénéficie de routes, de ponts, d’écoles, de clubs sportifs, d’un meilleur cadastre, de progrès dans l’irrigation, d’un service de santé publique… La société se modernise. Mais l’indépendance, proclamée en septembre 1942, ne sera finalement obtenue qu’en avril 1946 après d’autres affrontements, dont un bombardement de Damas par les forces françaises.

La Syrie compte alors 3,5 millions d’habitants. Elle va connaître un semblant de vie parlementaire et démocratique, avec cependant une grande instabilité. Pas moins de trois coups d’État au cours de la seule année 1949 ! Un parti politique commence à s’imposer : le Baas (« renaissance »). Fondé par un chrétien et un sunnite, s’appuyant sur la minorité alaouite, il prône un nationalisme arabe laïque et le non-alignement à l’égard des blocs soviétique et occidental. Mais, depuis la crise de Suez, c’est Nasser qui fascine les foules. En 1958, la Syrie se jette dans les bras de l’Égypte pour former la République arabe unie. Elle va vite déchanter : le régime policier nassérien soumet la « province nord » à sa loi et dérègle son économie. En 1961, à Damas, un coup d’État met fin à cette union ratée. Un autre putsch, deux ans plus tard, installe au pouvoir des militaires baasistes, appartenant pour la plupart à des confessions minoritaires (alaouites, chrétiens, druzes, ismaéliens). Parmi eux, Hafez Al-Assad qui commande l’armée de l’air. Putschs et contre-putschs finissent par donner la victoire, en 1966, à un triumvirat alaouite, avec Assad comme ministre de la Défense.

Pas moins de trois coups d’État au cours de la seule année 1949 !

Le radicalisme des dirigeants de Damas entraîne Nasser dans la guerre israélo-arabe de juin 1967 aux effets catastrophiques : si l’Égypte perd le Sinaï, la Syrie, elle, est amputée du Golan. Trois ans plus tard, à la faveur d’un énième coup d’État, Assad (dont le nom signifie « lion » en arabe) élimine ses acolytes alaouites et devient le seul maître du pays. Avançant à petits pas, aussi cynique que pragmatique, il s’emploie, tout à la fois, à diviser les sunnites, installer ses coreligionnaires aux postes clés de l’État et se poser en défenseur des autres minorités. Une consultation électorale bien contrôlée par les moukhabarat (services de renseignement) fait de lui le premier président alaouite de la République en 1971. L’un de ses frères, Rifaat, corrompu notoire, commande un corps d’élite chargé de la protection du régime et sera l’homme des basses œuvres répressives. Mais on n’est jamais assez prudent : le président se dote d’une quinzaine d’officines différentes qui peuvent se surveiller les unes les autres…

Avec Assad, la Syrie devient une puissance régionale, sans pour autant s’ouvrir sur le monde extérieur. Le tourisme, qui n’était guère favorisé par l’instabilité politique, peine à se développer malgré la richesse du patrimoine. Alors que la lutte pour l’indépendance avait fait éclore un mouvement littéraire nationaliste, la vie culturelle se trouve bridée par la censure. Et nombre d’artistes choisissent l’exil, comme l’avait fait dès 1956 le grand poète Adonis, pseudonyme de Ali Ahmed Saïd.

Une guerre civile éclate au Liban en 1975. L’année suivante, Hafez Al-Assad s’y invite pour venir en aide aux formations chrétiennes qui sont en difficulté face aux « islamo-progressistes ». Mais, deux ans plus tard, le « lion » change de camp et occupe une partie de Beyrouth, d’où ses forces seront chassées en 1982 par les Israéliens. Ce n’est qu’un repli dans la plaine libanaise de la Bekaa, en attendant des jours meilleurs.

En Syrie, les Frères musulmans ne supportent pas la domination d’une minorité qu’ils estiment athée et ennemie de l’islam. Le 16 juin 1979, des officiers tirent en pleine classe sur des cadets à l’École d’artillerie d’Alep. 83 élèves, en majorité alaouite, sont tués. Ce massacre donne lieu à 6 000 arrestations. L’année suivante, après un attentat manqué contre Hafez Al-Assad, plusieurs centaines de prisonniers politiques sont froidement exécutés.

C’est la ville de Hama, bastion islamiste, qui va être le théâtre des affrontements les plus violents. En 1982, après une véritable insurrection, les forces du régime en reprennent le contrôle, maison par maison, faisant des milliers de morts. La cité n’est plus qu’un immense cimetière et un champ de ruines.

La guerre civile libanaise se conclut en octobre 1989 par les accords de Taëf, officialisant la « présence temporaire » de la Syrie au pays du Cèdre, c’est-à-dire une occupation à durée indéfinie. Damas exploite sans vergogne les richesses de son voisin, tandis que ses barbouzes y font la loi.

Le régime est devenu un narco-État, produisant à échelle industrielle du captagon

Hafez Al-Assad n’est pas pour autant un paria en Occident. En 1991, les États-Unis lui savent gré de s’associer à la libération du Koweït qui a été envahi par un autre dictateur, l’Irakien Saddam Hussein. La Syrie apparaît désormais comme un pays stable, que de mauvaises langues ont surnommé joumloukeyya, contraction des mots arabes joumhoureyya (république) et mouloukeyya (monarchie). Le fils aîné de Hafez Al-Assad, Bassel, qui commande la garde présidentielle, fait figure de dauphin. Mais cet amateur de voitures de sport se tue dans un accident de la route le 21 janvier 1994. Dans un climat de deuil national, son frère cadet, Bachar, 28 ans, qui poursuivait des études d’ophtalmologie à Londres et paraissait à mille lieues des machinations politiques moyen-orientales, est aussitôt rappelé. Il n’a ni l’aisance ni la prestance de l’aîné. Cet héritier par accident sera un président par défaut.

Hafez Al-Assad meurt d’une crise cardiaque le 10 juin 2000. Il a eu le temps de préparer son fils à l’exercice du pouvoir. La Syrie, sur laquelle il a régné trente ans, a vu sa population tripler, passant de 6 à 18 millions d’habitants.

Les premiers pas de Bachar laissent espérer une nouvelle ère. Des prisonniers islamistes ou communistes sont libérés, l’économie de marché est favorisée, des banques et des universités privées ouvrent leurs portes… Des intellectuels se risquent même à réclamer la levée de l’état d’urgence et l’instauration d’un État de droit. Bachar accentuera son image d’homme moderne en épousant une jeune banquière sunnite à l’allure de mannequin, Asma Al-Akhrass, rencontrée à Londres quelques années plus tôt.

Le « printemps de Damas » ne dure cependant que l’espace d’une rose… La joumloukeyya reprend vite le dessus. Le pouvoir syrien continue aussi d’exploiter le Liban et de le contrôler d’une main de fer. Mais, en février 2005, l’assassinat à Beyrouth de l’ancien Premier ministre libanais (sunnite), Rafic Harriri, lui est aussitôt attribué. L’émotion provoquée par cet attentat spectaculaire qui a fait 22 victimes l’obligera à évacuer piteusement le pays du Cèdre.

En mai 2007, Bachar Al-Assad, seul candidat à la présidence, est réélu sans surprise avec… 97,62 % des voix. Il doit cependant faire face à une situation intérieure préoccupante, la transition vers une économie de marché étant entravée par la bureaucratie, la corruption, un manque de confiance des investisseurs étrangers et plusieurs années de sécheresse. Mais il réussit à atténuer l’isolement de son pays, en se rapprochant de la Turquie sunnite, tout en conservant des liens étroits avec l’Iran chiite. Même l’Arabie saoudite commence à le considérer comme un interlocuteur incontournable. En 2008, il est invité par Nicolas Sarkozy à assister au défilé du 14 Juillet à Paris et à participer à un sommet pour la Méditerranée. En avril 2010, le secrétaire d’État américain, John Kerry qualifie la Syrie d’« acteur essentiel de la paix et de la stabilité au Proche-Orient ».

Huit mois plus tard, la Tunisie se soulève, puis l’Égypte. Ben Ali et Moubarak sont chassés du pouvoir. Mais la Syrie paraît bien loin de ce prétendu « printemps arabe ». C’est un « voyage en amoureux » que vient de célébrer Paris Match à l’occasion d’une visite à Paris de Bachar et de son épouse, l’élégante Asma. Laquelle a eu droit parallèlement à la couverture de Vogue, qui l’a qualifiée de « rose du désert »…

L’étincelle survient à Deraa, une ville située à 150 kilomètres au sud de Damas. « C’est ton tour, docteur », ont inscrit sur un mur des adolescents effrontés. Ils sont arrêtés et maltraités aussi violemment qu’on le fait avec « des terroristes à la solde du sionisme et de l’impérialisme », selon la formule consacrée. Quand des pères viennent demander leur libération, ils sont moqués et insultés. « Envoyez-nous vos femmes », leur lance-t-on. Toute la ville se sent giflée par ces propos orduriers. Et, très vite, la révolte fait tache d’huile dans les territoires sunnites du pays, prenant un tour communautaire, à la différence de ce qui s’est produit en Tunisie et en Égypte.

Et l’engrenage de la violence s’est mis en marche

Il a été conseillé à Bachar Al-Assad de se rendre à Deraa pour calmer le jeu. Mais il y a renoncé pour ne pas apparaître comme un homme faible aux yeux des membres de son clan. Et l’engrenage de la violence s’est mis en marche. Malheur à ceux qui tombent entre les mains des forces du régime ! Dans les prisons, les bourreaux ont carte blanche…

En août 2013, au risque de sa vie, Farid Al-Mazhan, alias « César », chef du bureau des preuves judiciaires à la police militaire de Damas, s’enfuit à l’étranger avec quelque 55 000 photos de détenus politiques assassinés, morts de faim, de maladie ou des supplices subis. Le témoignage accablant de ce photographe légiste, originaire de Deraa, pousse plusieurs pays à prendre des sanctions contre le régime syrien.

Si Assad a pour alliés l’Iran et le Hezbollah libanais, l’insurrection, elle, se partage entre une branche nationaliste, soutenue par des gouvernements occidentaux, et des groupes islamistes, financés et armés par les pays du Golfe et la Turquie. Parmi ces groupes figure Al-Nosra, une branche d’Al-Qaïda, qui attire des combattants étrangers. Puis surgit l’État islamique (Daech), qui s’implante dans le nord et l’est de la Syrie. Les atrocités qu’il commet sont mises en scène et médiatisées. En 2014, son chef, Abou Bakr Al-Baghdadi se proclame calife et fait de Raqqa sa capitale. Il va contrôler progressivement près de la moitié du territoire syrien, mais aussi une partie de l’Irak, effaçant la frontière dessinée par les Britanniques et les Français au lendemain de la Première Guerre mondiale…

Bachar Al-Assad, en mauvaise posture, appelle à la rescousse Vladimir Poutine. Le dirigeant russe, qui avait été pris de court par les Occidentaux en Libye lors du renversement de Kadhafi, y trouve une revanche. Son aviation entre en action à partir de l’automne 2015, sans faire de quartier.

Barack Obama, lui, a renoncé à intervenir militairement contre le régime syrien après le bombardement au gaz sarin d’une zone rebelle à la périphérie de Damas ayant fait plusieurs centaines de morts. Au grand regret de François Hollande, qui était sur le point de s’associer à une action américaine. C’est seulement pour combattre l’État islamique qu’une coalition internationale se met en place sous la direction des États-Unis, avec la participation des Kurdes. Raqqa est reconquise en 2017. De Daech ne resteront plus que quelques cellules qui continueront d’opérer dans le désert syrien.

Pour contourner les sanctions internationales et continuer à entretenir ses réseaux, le régime est devenu un narco-État

Au cours de l’été 2018, l’entrée des troupes gouvernementales à Deraa, où tout avait commencé sept ans plus tôt, semble marquer la fin de la guerre civile. Celle-ci a fait quelque 350 000 morts et un million et demi d’invalides. Un quart de la population a dû déménager, un autre quart s’est réfugié à l’étranger, notamment en Turquie et au Liban. La monnaie s’est effondrée, le taux de pauvreté atteint des chiffres inimaginables. Pour contourner les sanctions internationales et continuer à entretenir ses réseaux, le régime est devenu un narco-État, produisant à échelle industrielle du captagon, une amphétamine exportée principalement dans les pays du Golfe, qui lui rapporte des sommes supérieures au PIB syrien. Mais il ne contrôle que 70 % du territoire : les islamistes de Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) gouvernent la région d’Idlib ; le nord-est est aux mains des Kurdes ; la Turquie est chez elle dans le nord, tandis qu’Israël, qui n’a aucune intention de restituer le Golan, intervient où il veut.

En novembre 2024, Tahrir Al-Cham part à l’assaut du pouvoir avec l’appui de la Turquie, sans rencontrer de véritable résistance. Les grandes villes sont conquises l’une après l’autre : Alep, Hama, Homs, Damas… Aucun des alliés d’Assad (l’Iran, le Hezbollah ou la Russie) n’a estimé utile de voler à son secours. Ils avaient d’ailleurs déjà réduit leur assistance, ne croyant plus en lui ou ayant d’autres priorités. En douze jours, la messe est dite. Le régime tombe comme un fruit mûr. S’ouvre une nouvelle page, très incertaine, dans une Syrie que Kessel jugerait encore plus « complexe » qu’en 1926.

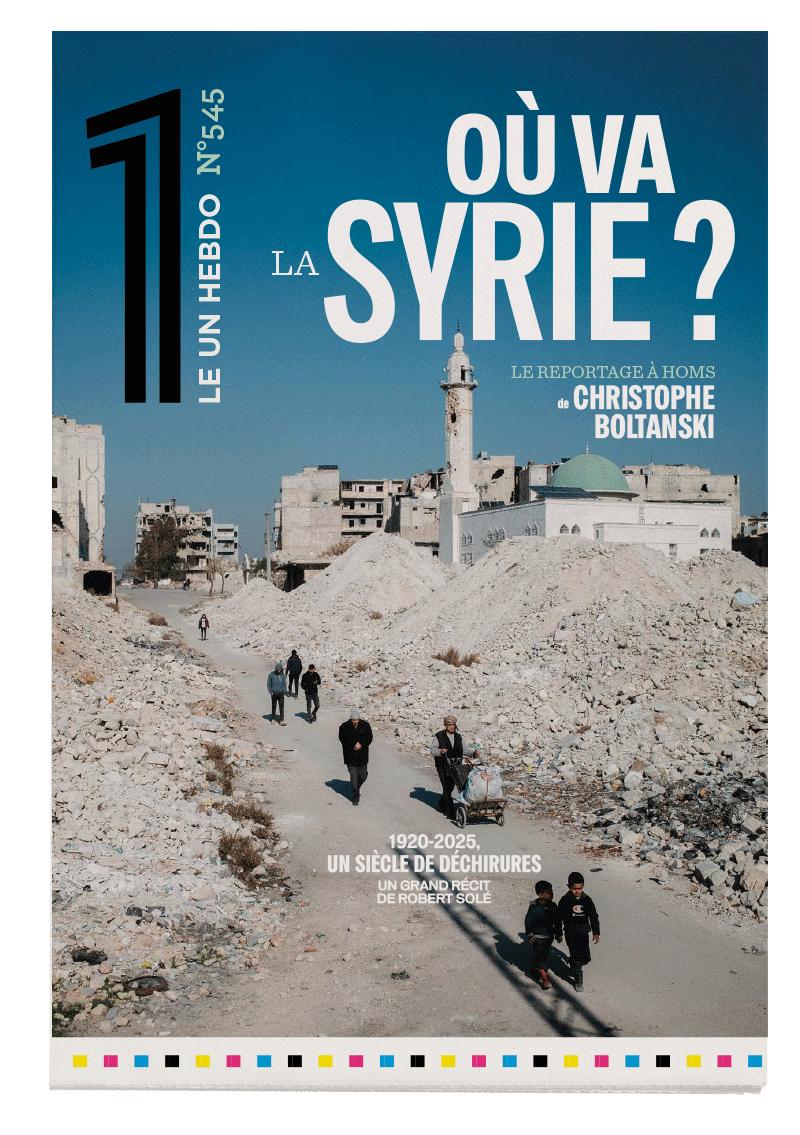

Homs, la déchirée

Christophe Boltanski

Le journaliste et écrivain Christophe Boltanski s’est rendu pour le 1 hebdo dans la ville de Homs, sorte de Syrie en miniature, meurtrie par les affrontements et les représailles communautaires.

[Palmyre]

Robert Solé

Pour les archéologues et les touristes, la Syrie c’était d’abord et avant tout Palmyre : les vestiges magnifiques d’une cité vieille comme le monde, surgie au milieu des sables...

Homs, la déchirée

Christophe Boltanski

Le journaliste et écrivain Christophe Boltanski s’est rendu pour le 1 hebdo dans la ville de Homs, sorte de Syrie en miniature, meurtrie par les affrontements et les représailles communautaires.