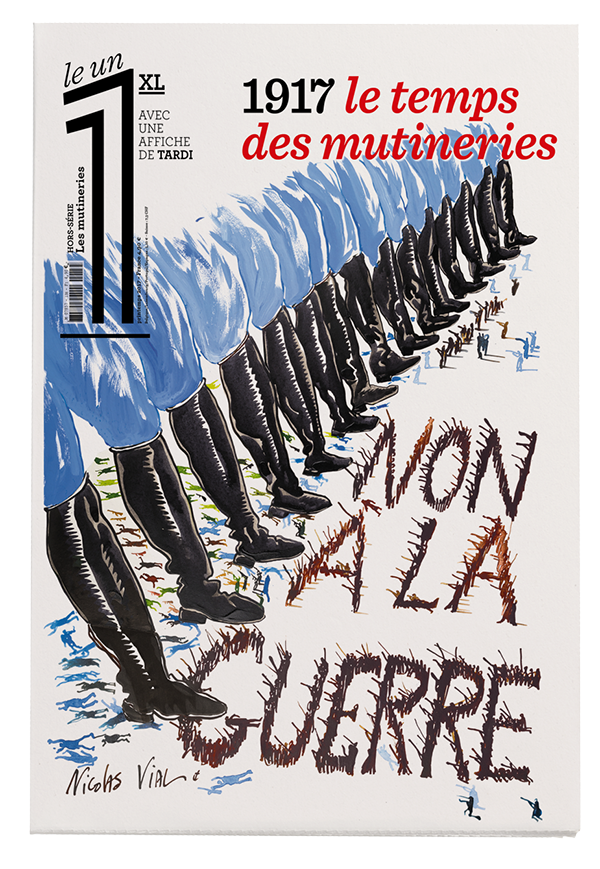

Hier & aujourd’hui

Si les soldats en uniforme se ressemblent tous, les mutins ne se ressemblent pas. Les uns s’expriment pacifiquement, les autres brandissent leurs armes. Les uns rédigent des pétitions, les autres crient des slogans. C’est cette diversité qu’Elsa Delaunay, Alexandre Lafon, André Loez et Nicolas Offenstadt présentent ci-dessous, dans une dizaine de portraits.Temps de lecture : 14 minutes

Envoyé au bagne

Sylvain Poitrenaud, 313e régiment d’infanterie

Certains mutins condamnés pour indiscipline étaient envoyés à Biribi. Biribi ? C’est le terme qui désigne l’ensemble des pénitenciers militaires en Afrique du Nord. La discipline y est des plus rudes. On y pratique allègrement comme punition la « crapaudine » : le supplicié, ligoté pieds et mains rejetés en arrière, doit rester dans cette position sous un soleil brûlant.

Sylvain Poitrenaud, un garçon laitier de 22 ans, s’y trouve relégué. Ce soldat du 313e régiment d’infanterie est accusé de « s’être livré à des violences et d’avoir refusé de rentrer dans l’ordre à la voix de ses supérieurs » le 28 mai 1917, à Brouilles dans la Marne, avec sept autres militaires, lit-on dans le rapport du conseil de guerre. À la suite de ce « refus de monter en ligne », il sera condamné le 8 juin 1917 à dix ans de travaux publics au bagne de Douéra, en Algérie. ELSA DELAUNAY

Condamné à mort

André Vasse, 274e régiment d’infanterie

Cela ne se passe pas au Chemin des Dames. La scène a lieu plus tard, en juin 1917. André Vasse, soldat valeureux, refuse de monter en ligne. Ce clairon du 274e régiment d’infanterie a été plusieurs fois blessé : à la tête par un éclat d’obus en 1914, par balle au bras gauche en 1915, et à la cuisse en 1916. Il est âgé de 24 ans. Avant la guerre, il était tôlier et vivait au Havre.

Sa division connaît un premier épisode de mutinerie très important fin mai 1917. Le 6 juin, menant un groupe de mutins, il s’écrie à son tour : « Allez les gars, n’écoutez pas l’officier qui a l’air de faire des discours ! » Pour juguler l’indiscipline, quatre soldats passent en conseil de guerre le 16 juin, parmi lesquels André Vasse. Le rapport du conseil donne de lui cette description sommaire : « Taille de un mètre et soixante centimètres, cheveux et sourcils châtains, front fuyant, yeux gris-bleu, nez rectiligne, visage long. » Il est jugé coupable de crime de révolte en réunion et d’être l’un des instigateurs de ce crime.

Deux soldats seront condamnés à la peine de mort, mais seul Vasse sera fusillé. Son recours en révision est rejeté et l’exécution a lieu le 2 juillet 1917 à Paars dans l’Aisne. E.D

La veuve et l’orphelin

Arthur Renauld, 70e bataillon de chasseurs à pied

Arthur Renauld, 25 ans, était soldat de 2e classe du 70e bataillon de chasseurs à pied, une unité connue pour la mutinerie de la 7e division. Il est fusillé le 12 juin 1917, à Ventelay, dans l’Aisne. Il laisse derrière lui une femme qu’il a épousée six ans plus tôt dans sa ville natale de Saint-Amand-les-Eaux. à partir de 1932, soit dix-huiat ans après la fin du conflit, celle-ci adresse plusieurs courriers au ministre de la Guerre pour demander la révision du jugement et la réhabilitation de son mari. Elle écrit dans l’une de ses requêtes : « J’ai l’honneur de vous demander que le Jugement par lequel le conseil de guerre de la 47e division d’infanterie a condamné le 6 juin 1917 mon mari le soldat Renauld “Arthur Nicolas” soit déféré à la Cour spéciale de Justice militaire. » Sa demande a notamment pour but d’obtenir le versement d’une pension de veuve de guerre. Démarche appuyée par son fils. La requête sera déclarée irrecevable le 12 mai 1934.

Malgré l’absence de réhabilitation, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a inscrit le nom du soldat Renauld sur son monument aux morts. E.D

Peloton d’exécution

Le sergent Poinsot témoigne

4 heures du matin, Chacrise (Aisne). Sept bataillons de la 77e division sont réunis pour participer à la parade d’exécution de quatre condamnés à mort. Dans un champ non loin du dépôt divisionnaire, quatre pelotons de douze hommes sont chargés de fusiller les condamnés. Le rituel peut commencer. Le sergent Poinsot du 159e régiment d’infanterie raconte : « Alors s’amènent, escortés d’une vingtaine de poilus, baïonnette au canon, quatre militaires. On leur lit le jugement du conseil de guerre : nom, prénom, classe, coupable d’abandon de poste en face de l’ennemi, refus d’obéissance, sont condamnés à la peine de mort avec dégradation militaire conformément aux articles du code de justice militaire et aux frais de jugement, puis l’on passe au suivant. »

Après une sonnerie de clairon, les condamnés sont dégradés. Un supérieur leur ôte boutons et écussons. Nouveau coup de clairon, des soldats leur bandent les yeux. Ils sont escortés jusqu’au poteau d’exécution par les aumôniers, dernier instant de grâce avant que les soldats ne tirent. Le sergent Poinsot témoigne que ces épisodes d’une rare violence se révèlent traumatisants pour certains soldats qui sortent meurtris de cette expérience : « En même temps que les quatre fusillés, sont tombés trois types dont un avait une crise de nerfs suivie d’une crise cardiaque. »

Loin d’être des exécuteurs d’ordres au sang-froid, les soldats sont parfois hantés par un sentiment de culpabilité. C’est ce que souligne le soldat Semon du 97e régiment d’infanterie dans son témoignage : « Il y en a un qui faisait partie du peloton qui est tombé en tirant son coup de fusil et qui est resté malade. Il ne voulait pas qu’on lui parle. Il disait : “Laissez-moi, je suis un assassin.” » E.D.

Ministre de la Guerre

Paul Painlevé (1863-1933)

Ce mathématicien de formation entre en politique par le biais de ses travaux sur l’aéronautique. Il rejoint le gouvernement d’union nationale d’Aristide Briand en 1915 avec le portefeuille de l’Instruction publique. Nommé ministre de la Guerre dans le gouvernement Ribot de mars 1917, Paul Painlevé hérite du projet d’offensives en Artois et dans l’Aisne, sur le Chemin des Dames, qu’il n’a pas choisi. Il ne croit pas en la stratégie du général Nivelle, commandant en chef des armées françaises. Une offensive de printemps est pourtant jugée nécessaire pour mobiliser la troupe, la société française et les alliés. D’autant que Nivelle a foi en la percée enfin décisive. Lors de la réunion du 6 avril 1917 qui rassemble le président de la République Poincaré, une partie du gouvernement et les principaux généraux impliqués dans l’opération, Painlevé s’oppose à la démission que Nivelle met dans la balance.

Le général Nivelle, qui n’a pas tenu sa promesse d’arrêter l’offensive au bout de 48 heures, est sanctionné et relevé de son commandement le 15 mai 1917 au profit du général Pétain, auréolé de ses succès de l’année précédente à Verdun. La responsabilité de Robert Nivelle et de son collaborateur le général Mangin dans les terribles revers des armées françaises lors de l’offensive du Chemin des Dames ne fait aucun doute pour le ministre de la Guerre Painlevé. Entendu par la commission de l’Armée à la fin du mois de mai 1917, il critique la méthode Mangin-Nivelle. Quant aux mutineries, Paul Painlevé s’emploie à promouvoir le pouvoir civil face au pouvoir militaire qui demande le retour des conseils de guerre spéciaux pour contrecarrer la multiplication des actes collectifs de désobéissance. Maniant une rhétorique de compromis, il exprime ainsi devant la commission de l’Armée de l’Assemblée nationale « la douleur qu’il éprouve à la pensée de la répression que le général Pétain considère comme indispensable d’exercer ».

Dans l’entre-deux-guerres, l’ancien ministre et président du Conseil (il occupa cette fonction entre septembre et novembre 1917) justifie sa politique et son attitude face au pouvoir militaire dans Comment j’ai nommé Foch et Pétain (1923). ALEXANDRE LAFON

Mutin violent

Fernand Denison, 85e régiment d’infanterie

Le 16 avril, le 85e R.I [régiment d’infanterie] avait été violemment engagé dans le secteur de Moronvilliers où il avait perdu vingt officiers et quatre cents soldats. Après vingt jours de repos, l’ordre de monter en ligne est donné. Dans la soirée du 25 juin, une cinquantaine de militaires se rassemble sur le pont de Noncourt pour protester en poussant des cris de révolte. L’intervention du lieutenant-colonel Sallé semble rétablir l’ordre, mais le soldat Denison entraîne une vingtaine d’hommes vers le cantonnement de Poissons. Il fait un croc-en-jambe au sous-lieutenant Lepoutre alors que celui-ci s’efforce d’arrêter le groupe. Dans le cantonnement, les révoltés obligent leurs camarades à se lever, quelquefois par la violence. Le groupe de mutins, qui a notablement grossi, retourne ensuite à Noncourt. Il arrête un convoi automobile, brise les phares, insulte et moleste les chauffeurs. Le sous-lieutenant Thomas tente de s’opposer aux manifestants. Denison le menace de son fusil et appuie le canon de l’arme sur le menton de l’officier qui détourne l’arme. Le coup part mais fort heureusement le manque. Plusieurs coups de feu sont tirés au cours de la nuit. Des officiers sont pris à partie et menacés. Un groupe d’artilleurs tient tête aux révoltés pour les empêcher d’investir leur cantonnement. Le sergent Vernet qui vient de s’interposer est blessé à la main d’un coup de poinçon.

Denison est arrêté avec sept autres soldats. Selon le général Hély d’Oissel, c’était un anarchiste militant connu qui bénéficiait de solides appuis politiques. Il venait d’être incorporé et avait endoctriné les hommes de sa compagnie. « Il prêchait la grève les bras croisés, assurant qu’en continuant de refuser de se battre, l’armée française forcerait l’Allemagne à faire une paix immédiate. »

Denison est jugé le 4 juillet et condamné à mort. Son recours en grâce ayant été rejeté, il se suicide en prison le 27 novembre.

Extrait de Denis Rolland, La Grève des tranchées, Imago, 2005.

Le haut commandement

Philippe Pétain (1856-1951)

Au début de l’année 1917, Philippe Pétain commande le groupe d’armées Centre après avoir été remplacé sur le front de Verdun par le général Robert Nivelle. Pétain s’oppose au plan mis en œuvre par ce dernier. Le 15 mai 1917, à la suite de l’échec de l’offensive du Chemin des Dames, il devient général en chef. Au front, il s’emploie à maintenir les maigres portions de terrain conquis. En effet, s’il a bien décidé de mettre un terme, le 19 mai, aux attaques « en profondeur », il ordonne le même jour de mener des « attaques à objectifs limités […] déchaînées brusquement ».

Pétain doit faire face après sa nomination au gros des mutineries, et penche d’abord pour la répression. Il souhaite en premier lieu dissocier les « meneurs » de la troupe et remettre ces hommes entre les mains de la justice « qui devra suivre son cours le plus rapide ». Il indique à ce propos, dans son ordre du 8 juin 1917 : « Il est toujours possible en effet de transformer un acte collectif en un acte individuel. » Il milite pour la remise en place de procédures d’exception, notamment à travers les conseils de guerre spéciaux.

En parallèle de la réduction des mutineries par la force ou par d’autres méthodes coercitives (dispersion ou surveillance des meneurs, intimidation, etc.), Pétain met aussi en place des mesures plus populaires. Dès le 2 juin, le nombre de permissions accordées s’accroît en corrélation avec la montée des actes collectifs de désobéissance. La troupe connaît également une amélioration significative de l’ordinaire… tout en étant davantage soumise à la propagande du Grand Quartier général (GQG) et au contrôle des correspondances. A.La.

Le mutin poli

Nicolas Chauveau, 298e régiment d’infanterie

Les revendications des mutins ne se font pas toujours dans la violence. Certains, au contraire, souhaitent désobéir dans les formes. Cette attitude respectueuse vise à rendre plus légitime la protestation. Nicolas Chauveau, soldat du 298e régiment d’infanterie, est un cas emblématique de mutin « poli ». Cet employé de 37 ans rédige une pétition opposée à la guerre et la fait circuler dans son régiment avant de la remettre en mains propres aux officiers, le 26 juin 1917. Une scène racontée par le lieutenant Calmard dans son rapport : « Deux soldats de ma compagnie, Puisais et Chauveau, me tendaient une enveloppe ouverte en me disant : “Voici ce que nous voulons, mon lieutenant. Veuillez transmettre ce pli au lieutenant-colonel.” Puisais et Chauveau firent demi-tour. » Le texte de la pétition, écrit d’une plume ferme, n’en reste pas moins courtois :

« Les soussignés sous-officiers, caporaux et soldats vous prient de transmettre au colonel du 298e régiment d’infanterie leur intention bien déterminée de ne plus retourner aux tranchées dans le cas éventuel où vous auriez reçu des instructions nous y obligeant.

Tous nous sommes solidaires les uns des autres et vous rendons compte que la continuation de la guerre actuelle qui a déjà fait verser le sang de millions de victimes n’est plus qu’une duperie, sans aucun profit pour la France et moins encore pour ceux qui la font réellement.

Espérant par notre attitude qui n’est pas isolée amener nos gouvernants pendant qu’il en est temps encore à une paix honorable. »

Le texte recueille plus de mille signatures. Mais après une admonestation de leur hiérarchie, les hommes remontent en ligne sans protester. Dix-huit soldats seront arrêtés et condamnés à des peines de prison allant de six mois à cinq ans. E.D.

Mutin et déserteur

Antoine Farion, artilleur

Au cours des mutineries, tous les soldats n’ont pas fait entendre de revendications ni défié leurs officiers. Beaucoup ont simplement profité de l’affaissement général de la discipline pour déserter, espérant quitter définitivement ou provisoirement la zone du front.

Ainsi, Antoine Farion, artilleur au 45e régiment, déserte début juin 1917 grâce au désordre qui règne dans les gares où les permissionnaires multiplient les actes d’indiscipline et les provocations : « Je suis parti vers midi du Bois-Marteau, j’ai pris le train de permissionnaires à Épernay jusqu’à Lyon, on ne m’a jamais demandé mon titre de permission », dit-il aux gendarmes qui l’interrogent.

Ce cultivateur de 27 ans aura vécu quinze jours de précaire liberté, loin de la guerre, louant ses bras dans des fermes de l’Ain pour gagner sa vie, avant d’être reconnu et interpellé : « En tournée dans la commune de Loyettes, nous avons appris que des militaires étrangers au pays circulaient dans la région et que leur situation d’absence paraissait suspecte. Nous nous sommes mis à leur recherche et en ayant rencontré un sur le bord du Rhône, nous l’avons invité à nous présenter son titre d’absence, il nous a dit ne pas en avoir et être parti du front le 2 juin 1917. Nous l’avons mis en état d’arrestation. » Il est condamné à trois ans de travaux publics le 17 juillet 1917. A.Lo.

Périlleuse tempérance

Le lieutenant-colonel Chenèble

Le lieutenant-colonel Chenèble qui commande le dépôt divisionnaire de la 69e division est confronté aux mutineries dans la soirée du 22 mai 1917. Après avoir manifesté au chant de L’Internationale, des mutins font irruption dans son bureau, couteau en main. Sous la menace, l’officier doit négocier et entendre leurs doléances. « Le lieutenant Josquin m’amena trois délégués que je trouvai absolument de sang-froid dans leur attitude. Ils m’exposèrent les revendications de leurs camarades. […] Je les calmai de mon mieux et les renvoyai. »

Mais cette gestion efficace de l’incident, qui permettra ensuite d’arrêter sans encombre les « meneurs », n’est pas du goût de sa hiérarchie. Informé, le général Passaga qui commande le corps d’armée ordonne une enquête sur ce chef qu’il juge trop passif. Son supérieur direct, le colonel de Matharel, prend sa défense car il a compris la précarité de la situation durant les mutineries : « Cet officier supérieur mérite d’autant plus de félicitations de s’être tiré comme il l’a fait de la situation extrêmement difficile dans laquelle il s’est trouvé, qu’il passe pour très violent et peu patient. Disposé par sa nature à employer la manière forte, il a eu d’autant plus de mérite à ne pas se laisser entraîner à des actes d’énergie violents : la surexcitation des manifestants les aurait certainement poussés à riposter et l’affaire aurait pu dégénérer en une lutte dont les conséquences auraient pu être déplorables tant dans la division que dans le reste de l’armée française. »

Malgré ce plaidoyer, la volonté de reprise en main du général Passaga débouche sur une réprimande officielle « pour n’avoir pas su secouer l’inertie de ses cadres au cours de ces graves actes d’indiscipline ». On le voit, les mutineries n’opposent pas seulement les soldats aux officiers, mais aussi différentes conceptions de l’autorité en temps de guerre.

ANDRÉ LOEZ

Témoignage d’un écrivain

Roger martin du gard (1881-1958)

Le romancier Roger Martin du Gard devient une grande figure du pacifisme littéraire dans les années 1930, incarnant par son œuvre – son engagement est discret – le refus d’une nouvelle hécatombe. Dès avant 1914, l’auteur de Jean Barois (1913) s’était attaché à la lutte pour la paix. Le conflit venu, Martin du Gard est mobilisé dans un groupe automobile de transport. Il vit la guerre avec des sentiments mêlés, dénonçant souvent son horreur. En 1917, le voilà informé d’une mutinerie d’importance, qu’il décrit avec détail dans une lettre à sa femme datée du 31 mai. Le texte est très riche. L’ancien élève de l’école des chartes écrit sur un ton neutre, comme extérieur aux événements. Il ne condamne pas les mutins mais ne les soutient pas non plus : « Le moral est très bas au front, de l’avis de tous », commente-t-il. Sa lettre est écrite alors que plusieurs dizaines de mutineries ont déjà eu lieu, y compris dans la division dont il parle, mais Martin du Gard n’évoque que la rébellion dont il est informé, près de lui. Il ne rattache pas ce qu’il dépeint à une plus large révolte.

Son récit montre une grande détermination chez les soldats rebelles, qui sont loin de s’en tenir à de vagues plaintes : « Ils veulent forcer le gouvernement à faire la paix », note-t-il. Comme d’autres, les mutins veulent marcher sur Paris pour faire entendre leur voix. Les cavaliers chargés de les arrêter n’en ont d’ailleurs pas envie, montrant ainsi tout un ensemble d’attitudes de refus. NICOLAS OFFENSTADT

« Une mutinerie, c’est une grande prise de parole »

André Loez

L’année 1917 est dominée sur le plan militaire par l’offensive Nivelle, en avril, puis par les mutineries de mai-juin. Dans quel contexte se situent ces événements ?

Au niveau international, 1917 est marquée par la première révolution r…

La révolte des marins allemands

Nicolas Offenstadt

Dans les mémoires allemandes du XXe siècle, deux mutineries, en 1917 et 1918, occupent une place aussi considérable que discutée. Elles se sont produites au sein de la marine impériale. La première à Wilhelmshaven, en août 1917, apparaît à la gauche communiste comme u…

La révolte des marins allemands

Nicolas Offenstadt

Dans les mémoires allemandes du XXe siècle, deux mutineries, en 1917 et 1918, occupent une place aussi considérable que discutée. Elles se sont produites au sein de la marine impériale. La première à Wilhelmshaven, en août 1917, apparaît à la gauche communiste comme u…