Avec ce 70ème et dernier épisode s’achève le « Journal du Covid-19 », tenu par Éric Fottorino et illustré par Nicolas Vial depuis le 16 mars.

Retrouvez ici l’intégralité des chroniques et illustrations.

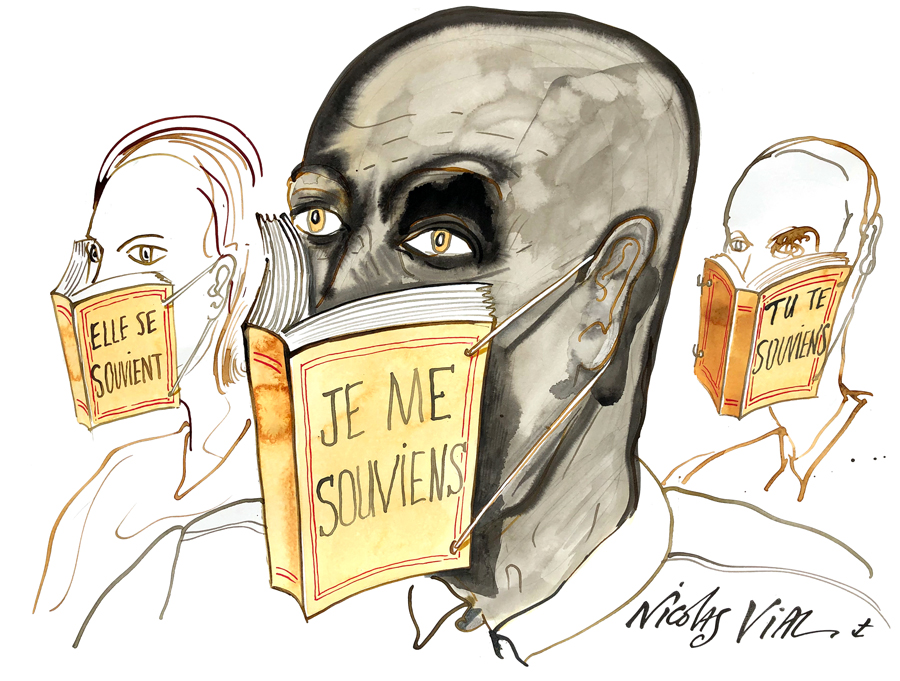

Je me souviens…

Par Éric Fottorino

24/05/2020

JE ME SOUVIENS qu’au début j’avais du mal à dire le mot coronavirus.

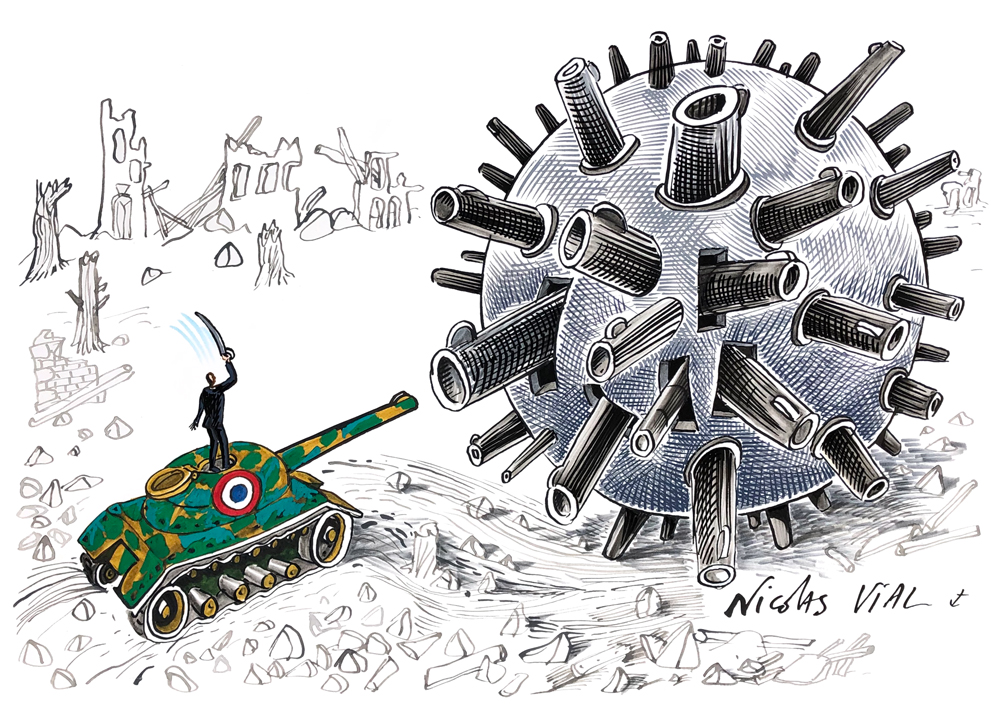

Je me souviens du « nous sommes en guerre » prononcé six fois par le Président Macron dans son allocution du 16 mars.

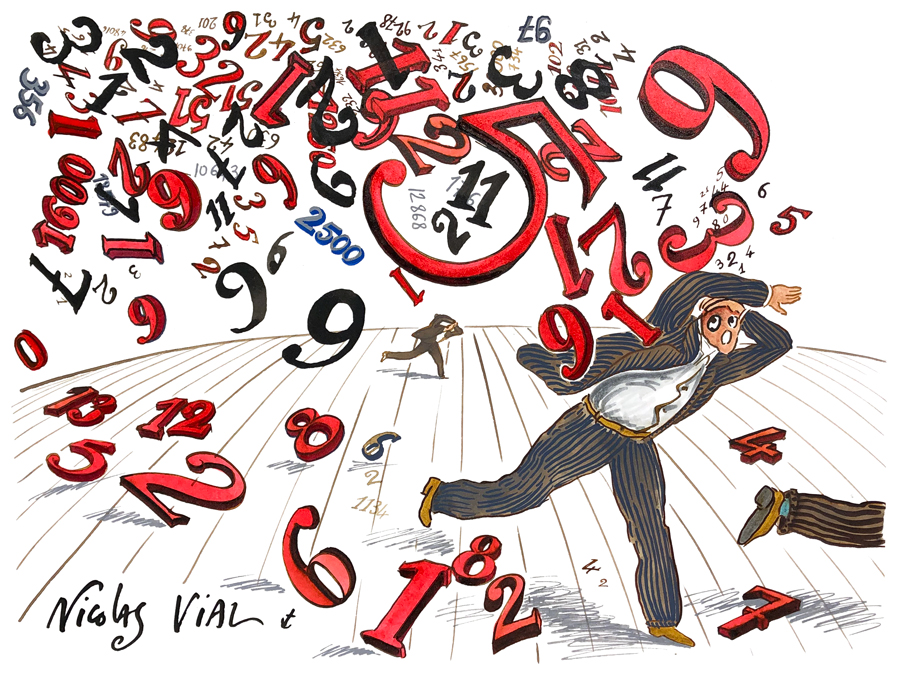

Je me souviens des premières annonces effrayantes sur « le pic de l’épidémie » et ses chiffres catastrophe.

Je me souviens que le confinement débuta le 17 mars à midi, annoncé par le ministre de l’Intérieur Castaner.

Je me souviens du vertige de l’enfermement.

Je me souviens de mon trouble en me signant une attestation de sortie.

Je me souviens des cercueils de Bergame.

Je me souviens du silence soudain, dans les rues, dans le ciel, partout.

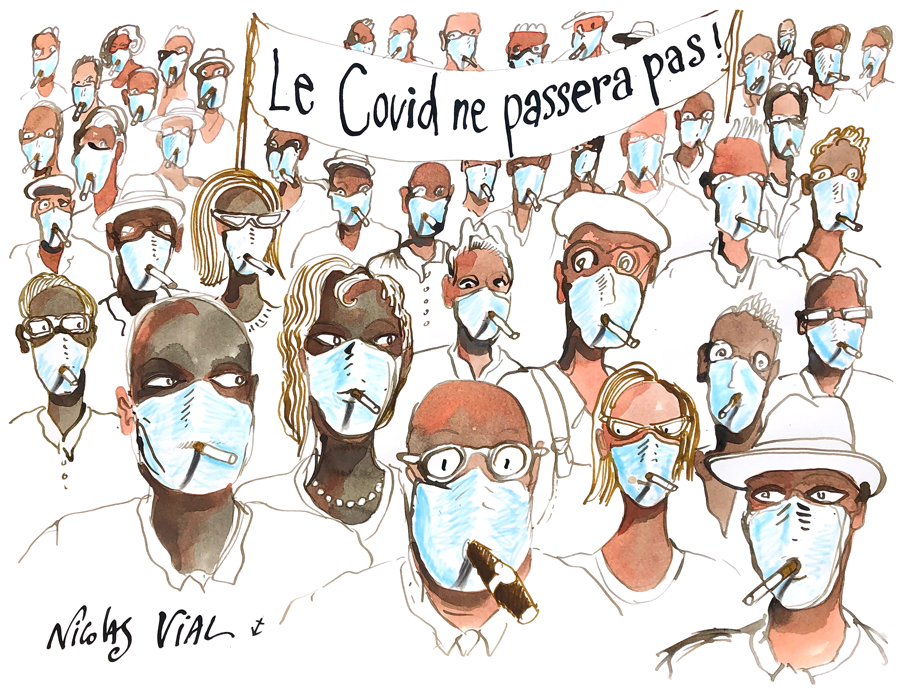

Je me souviens que les masques étaient inutiles.

Je me souviens des applaudissements des soignants à 20 heures sur les balcons.

Je me souviens de l’hécatombe de personnes âgées dans les EPHAD.

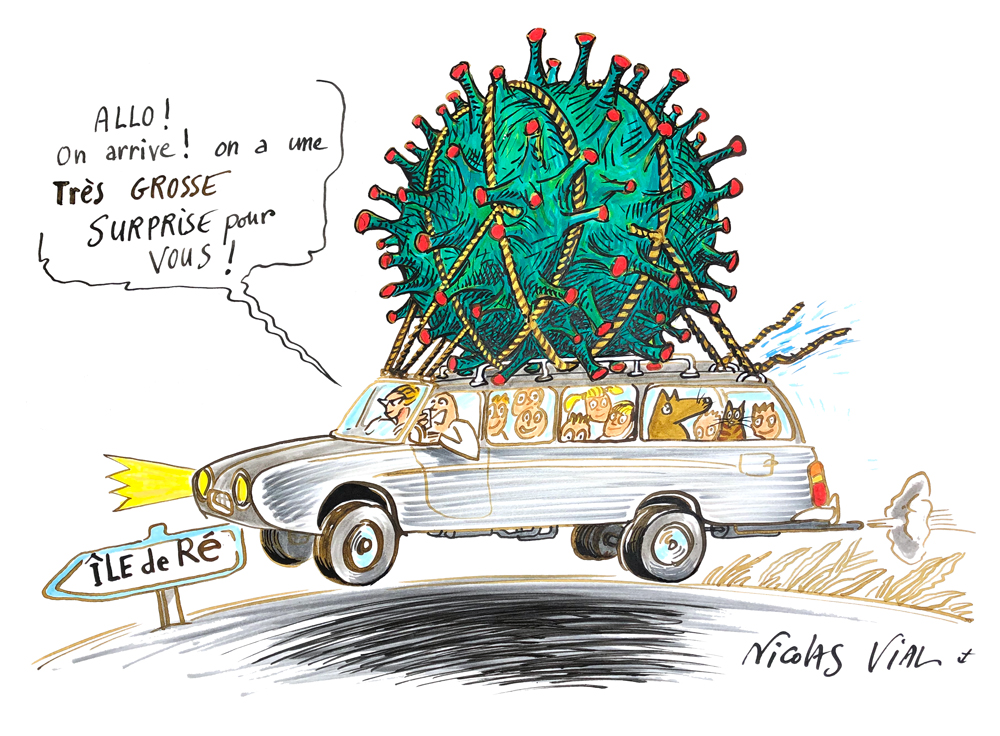

Je me souviens du mot « cluster » employé à propos d’un rassemblement d’évangélistes à Mulhouse en février.

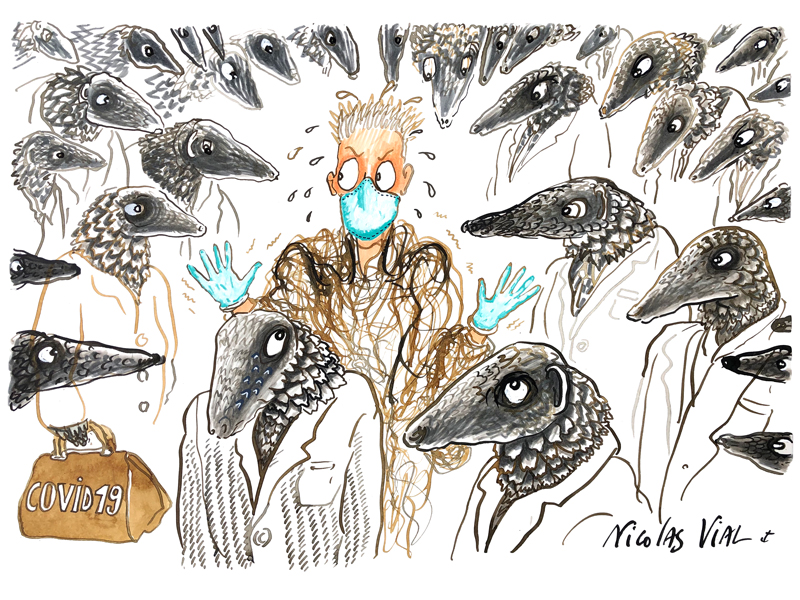

Je me souviens des gestes-barrière, des coudes pliés pour tousser, des gouttelettes et des postillons.

Je me souviens de la mort de Christophe, de Manu Dibango, de Luis Sepúlveda, de Pape Diouf, de Patrick Devedjian.

Je me souviens que finalement les masques étaient nécessaires, mais qu’on en manquait cruellement.

Je me souviens de la première cagette de légumes livrée chez moi par un restaurateur voisin donnant un coup de main à son maraîcher.

Je me souviens de la prolongation du confinement jusqu’au 15 avril annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe.

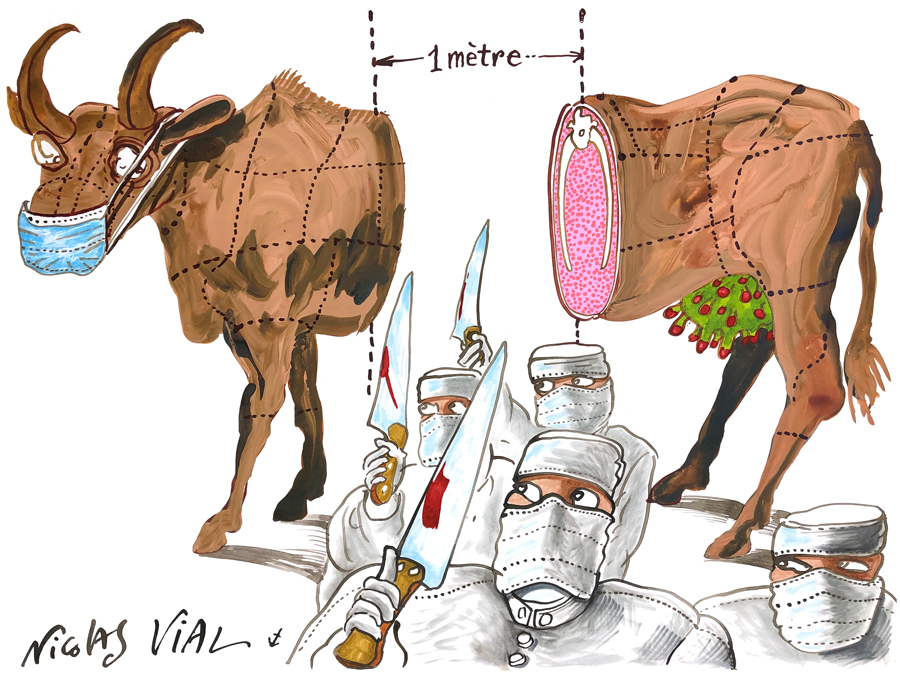

Je me souviens de la distanciation sociale, du mètre réglementaire, du réflexe de s’écarter des autres dans la rue.

Je me souviens de chanteurs et de musiciens envahissant joyeusement mon écran d’ordinateur.

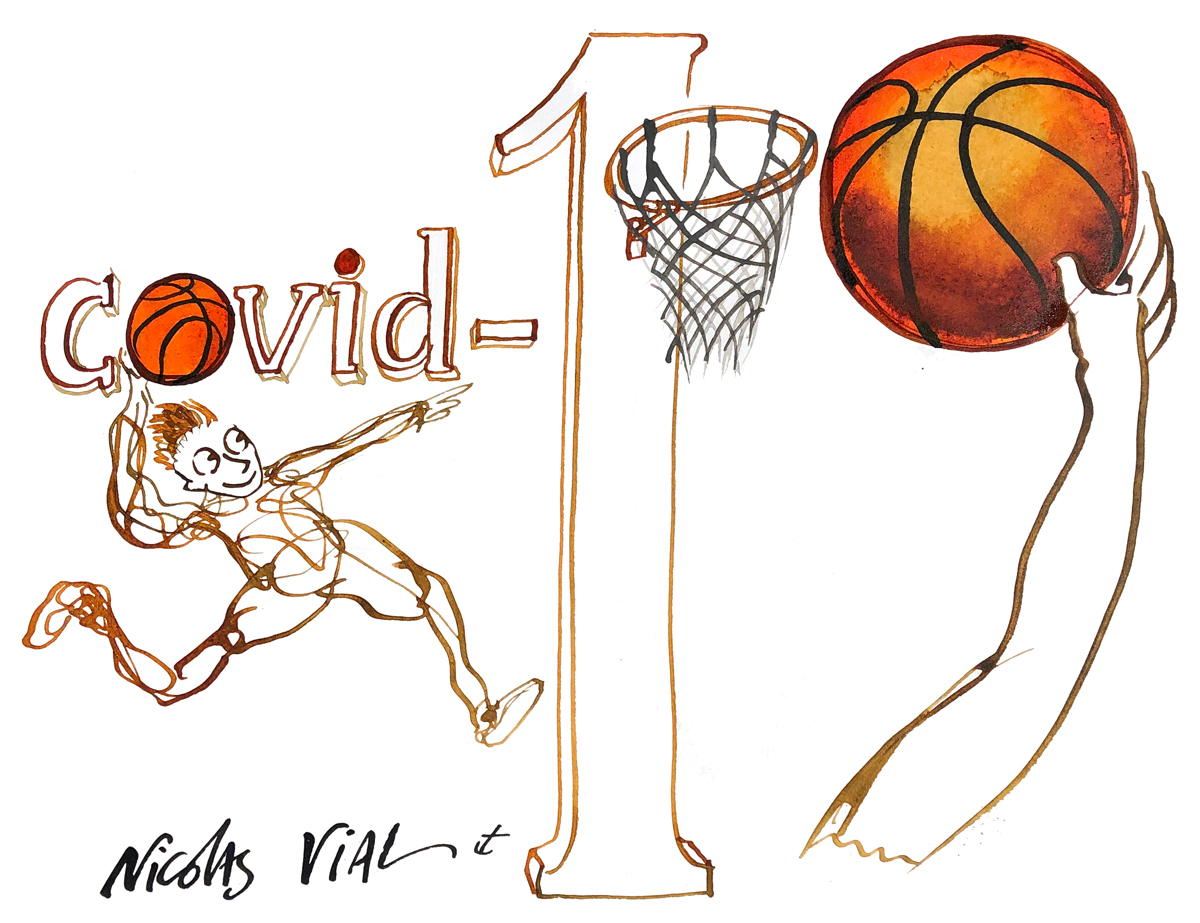

Je me souviens de l’annulation des Jeux Olympiques, de l’Euro de Foot, du Festival de Cannes, du Festival d’Avignon, des Francofolies de La Rochelle…

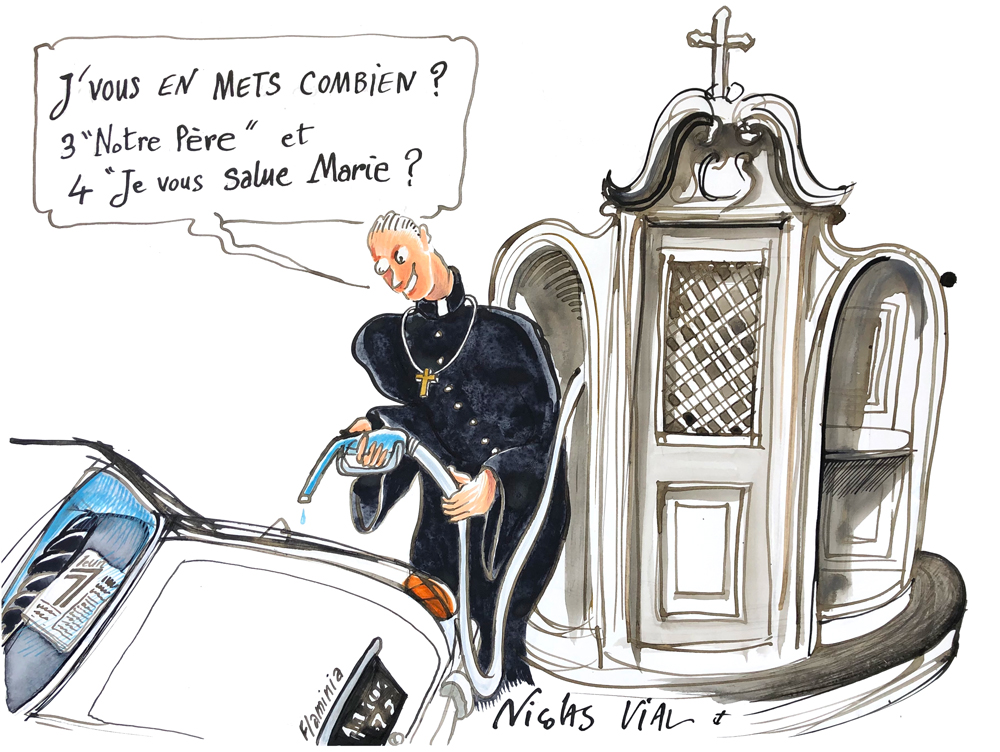

Je me souviens d’une messe en drive-in en Champagne. Et d’un confessionnal semblable à Limoges.

Je me souviens de la place Saint-Pierre déserte le jour de Pâques.

Je me souviens du visage livide de Boris Johnson assurant qu’il allait bien.

Je me souviens des traits tirés de Cyril et d’Houria venant nous livrer fruits et légumes à domicile après leurs petits matins à Rungis.

Et je me souviens qu’une halle de Rungis fut transformée en chambre froide mortuaire.

Je me souviens que « Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux », (Allocution présidentielle du 13 avril, référence inattendue au programme du Conseil National de la Résistance).

Je me souviens que le même soir, le chef de l’Etat annonça la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai.

Je me souviens de la queue devant la boulangerie, tous espacés, tous masqués.

Je me souviens d’avoir lu et relu L’art du roman de Milan Kundera et Malevil de Robert Merle. Et aussi Un homme qui dort de Georges Perec.

Je me souviens d’avoir découvert les films époustouflants de Jane Campion Bright Star – la vie météorique du poète John Keats –, et In The Cut, avec une incroyable Meg Ryan. Et aussi les films si dérangeants sur le rapport aux autres du suédois Ruben Östlund, The Square et Snow therapy.

Je me souviens du jour du déconfinement, de mon incrédulité.

Je me souviens du vertige de la liberté retrouvée.

Je me souviens qu’il faudra se souvenir du Covid devenu la Covid après avis de l’Académie française.

Je me souviens.

Attendre et espérer

Par Éric Fottorino

23/05/2020

FALLAIT-IL que cette chronique se termine ici comme elle avait commencé le 16 mars ? Au lendemain de la première intervention présidentielle déclarant le confinement général et la guerre au virus, j’écrivais ainsi (excusez cette autocitation pour illustrer mon propos !) : « Jeudi soir, le président a parlé fort. Tout en maintenant le premier tour des municipales, ce qui m’a troublé quant à la logique en vigueur au sommet de l’État. L’urgence sanitaire était à son comble, sauf pour se rendre aux urnes. Gérard Larcher en avait, du pouvoir, pour enfoncer un coin dans les gestes barrières ! » Deux mois et une pandémie plus tard, le temps semble tourner en rond. Nous revoici face à la même problématique. Alors que les terrains de foot sont en jachère, les églises et autres lieux de culte priés d’y aller mollo sur les grands raouts (rien à voir avec un professeur de Marseille) religieux, cette grand messe républicaine que sont les élections municipales, à la différence de la Guerre de Troie vue par Giraudoux, aura bien lieu. Le Premier ministre, lui-même candidat balloté dans sa ville du Havre, en a décidé ainsi. Une décision prise par l’exécutif et non par le Comité scientifique, ce dernier, par la voix de son président Jean-François Delfraissy, se limitant à rappeler les précautions qu’impliquent le contexte sanitaire : « Il ne pourra pas y avoir de campagne électorale comme d’habitude, insiste le professeur de médecine et immunologue. Il faudra le moins de contacts possible ».

Cette décision convient manifestement à la grande majorité des maires. À l’issue du premier tour, 4 922 communes attendaient un second tour pour désigner les équipes qui auraient la tâche délicate de prendre les décisions s’imposant au lendemain de cette période si singulière. Le rendez-vous a été fixé au 28 juin pour terminer ce qui avait été commencé à la mi-mars. On achève bien les scrutins ! Pour quelles perspectives ? Le flou demeure, sachant que l’absence de grandes réunions sous les préaux ou dans les salles polyvalentes seront bannies. Les candidats devront être imaginatifs pour parler à leurs électeurs. Et sans doute revoir leurs programmes pour trouver un écho qui rassure et fasse rêver à la fois, au sortir d’un confinement qui aura soulevé bien des questions, suscité bien des envies – et des besoins – de vivre autrement. Sans retomber dans les pires travers de la vie d’avant et pour faire mentir Michel Houellebecq pour qui la vie d’après sera la même, « en un peu pire ». Chiche ? Alors relisons le Comte de Monte-Cristo, avec cette invitation tentante du grand Dumas : « Mon ami, le comte ne vient-il pas de nous dire que l’humaine sagesse était tout entière dans ces deux mots : Attendre et espérer ! »

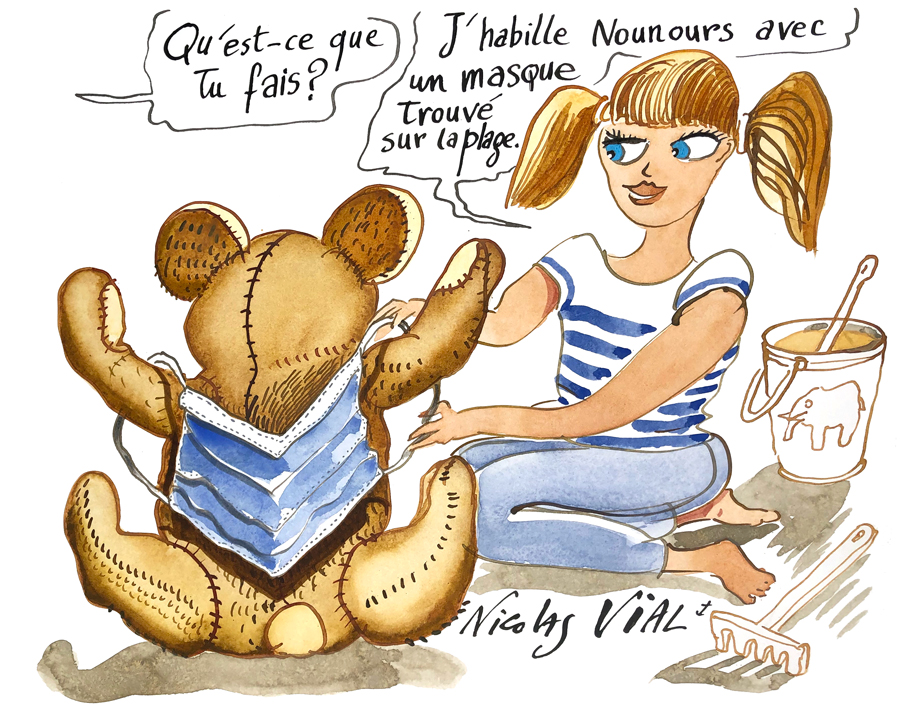

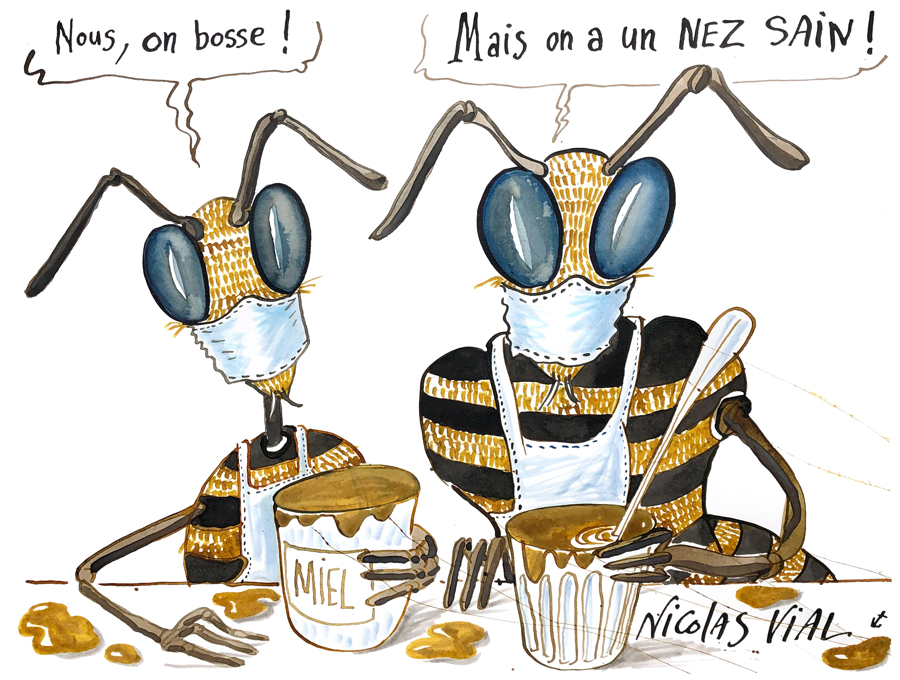

Masques et mascarade

Par Éric Fottorino

22/05/2020

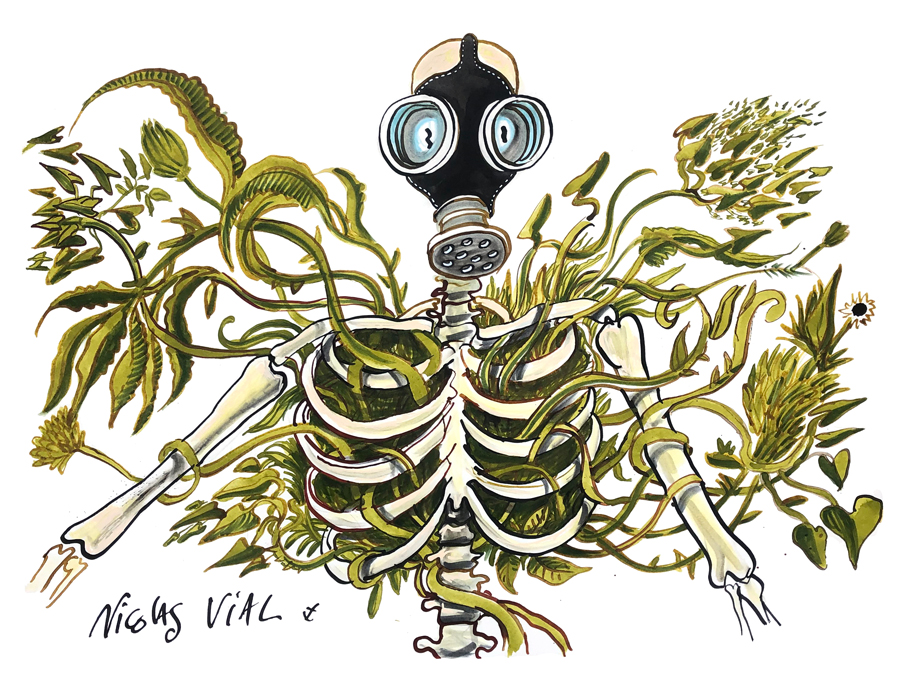

BAS LES MASQUES ! Ceux qui espéraient que le monde d’après serait paré de toutes les vertus dont avait manqué le monde d’avant en sont hélas pour leurs frais. Non que nous attendions un monde idéal et idyllique où l’on raserait gratis (les coiffeurs et barbiers ont besoin de gagner leur vie !), mais un monde où chacun, averti de la fragilité de l’autre, prendrait au moins soin de son prochain qui est d’abord son semblable. Il suffit de mettre le nez dehors pour sentir que la pollution aux oxydes de carbone remonte en flèche dans nos narines, même recouvertes d’une toile protectrice. Que les nuisances sonores ont repris de plus belle, truffées d’invectives qu’on n’entendait plus guère faute de combattants au volant. Bref, le – ou la Covid, dit l’Académie – ne nous a pas rendus meilleurs, et c’est dommage. On attendait par exemple un regain de propreté dans les lieux publics qui sont notre bien commun, transports et trottoirs. Les premiers ont certes connu une désinfection et surtout une certaine désaffection. Mais les trottoirs, tout au moins dans la capitale, sont trop souvent d’une saleté répugnante. Et inquiétante.

Sans être gagnés par une obsession hygiéniste, sans rêver de nettoyages forcenés des rues grandeur nature, avec jet de produits sanitaires contre les semelles de nos chaussures, on peut s’inquiéter des négligences peu citoyennes qui sont légion. Parmi ces incivilités particulièrement malvenues alors que les foyers de contagion restent nombreux – on en recense une trentaine, des abattoirs bretons aux chantiers de désamiantage d’Île-de-France –, il en est une qui nous laisse sans voix : l’abandon en rase campagne, au hasard des rues et des chemins, des cours d’eau, des squares et des plages, de masques usagés. Il fallait le faire ! Eh bien, c’est fait. Les témoignages se multiplient de ces voiles protecteurs cruellement manquants au début de l’épidémie, que tout un chacun ou presque arbore désormais pour conjurer, et d’abord repousser, le virus, et qui finissent sous nos pas. En pleine nature ou en pleine ville. Ces marques d’incivisme en disent long sur les négligences coupables de l’espèce humaine – parfois désespérante ! –, prompte à oublier ce qui la menaçait hier. Ces masques salvateurs, en particulier les masques chirurgicaux à usage unique, risquent, si on n’y prend garde, de se changer en vrais dangers publics. Quand ils ne finissent pas à la poubelle, ils deviennent potentiellement des déchets toxiques pour les personnels de nettoyage, pour les enfants, pour tous ceux qui négligemment pourraient les piétiner ou les rencontrer dans leurs baignades… Après l’épidémie, la mascarade continue. Et elle compte beaucoup trop d’acteurs.

Épidémie de surveillance

Par Éric Fottorino

21/05/2020

C’EST UNE HISTOIRE VIEILLE COMME LE MONDE. Disons comme la liberté, si on admet avec Rousseau que l’homme est né libre et qu’il est partout dans les fers. Ses fers d’aujourd’hui – métaphoriques mais loin de nous rendre euphoriques – sont bourrés d’algorithmes, d’intelligence artificielle, de puces savantes, de mouchards et de judas électroniques qui, bien sûr, nous veulent du bien. Longtemps, ce fut au nom de la sécurité qu’on acceptait bon gré mal gré de voir rogner des pans entiers de nos libertés. Et les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York comme celles de 2015 à Paris avaient élargi le champ toléré de notre « servitude volontaire », selon l’expression de La Boétie dans son célèbre discours de 1576. Le nouveau contrat social ajoutait ainsi un codicille non négligeable à la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » inscrite aux frontons de nos édifices publics depuis le 14 juillet 1880. Et cette exigence de sécurité, tout en bousculant nos libertés, correspondait à une volonté implicite des citoyens de vivre délivrés d’une peur sourde ou aiguë, pour eux, pour leurs proches, leurs enfants, leurs semblables.

L’épidémie de Covid aura déclenché un effet de cliquet – disons un point de non-retour –en termes de libertés, sachant qu’on ne retrouvera pas facilement ce à quoi nous avons renoncé. Le moteur cette fois n’est pas la sécurité, mais la santé. La santé publique et universelle, l’intégrité physique de tous et de chacun(e), menacée par un ennemi à qui on a officiellement déclaré la guerre. Et si la guerre sanitaire déploie ses armées de médecins et de soignants en « première ligne » – l’expression a été rabâchée ad nauseam –, elle comprend aussi son armée des ombres, ses services secrets, ses espions aussi invisibles que le virus. S’impose à nous la surveillance tous azimuts, avec les brigades sanitaires (version humaine du contrôle), les caméras thermiques, les applications de traçage façon StopCovid signalant si vous avez croisé, vous ou votre voisin, une personne infectée. Ce monde d’après, tant commenté avant qu’il ne survienne et désormais devant nous, nous place à la croisée des chemins. Jusqu’où ira la surveillance ? Et quand deviendra-t-elle intolérable, voire aussi dangereuse qu’une épidémie ?

La maison, c’est le bureau ?

Par Éric Fottorino

20/05/2020

TÉLÉTRAVAILLEURS, TÉLÉTRAVAILLEUSES DE TOUT LE(S) PAYS, ne vous réunissez plus ! Œuvrez chacune et chacun chez vous, et le patron y retrouvera les siens ! Présentée volontairement sur le mode de l’humour, cette percée du télétravail n’en est pas moins une des grandes évolutions sociales qu’aura apportées la pandémie. Feu de paille ou lame de fond ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais quelques idées reçues ont été bousculées sur cette pratique jusqu’ici minoritaire (3 % des salariés avant mars), parcellaire (1 à 2 jours maximum par semaine) et essentiellement réservée aux cadres. Ce qui semblait impossible à certaines professions, comme les métiers de la banque pour des raisons de sécurité des données, ou l’exercice de la médecine ou même l’activité de député, est devenu courant. Au point qu’au sortir du confinement, environ 7 millions de personnes, près du tiers de la population active, sont en télétravail. Et les intéressés en redemandent !

Une enquête officielle du ministère du Travail montre d’abord la progression tous azimuts de cette nouvelle pratique à domicile. Les pantoufles l’emportent sur les chaussures cirées, le rester chez soi sur les trajets en voiture et les longs tunnels des transports en commun. Entre les chiffres de 2017 et ceux du printemps, c’est le jour et la nuit : Il y a trois ans, le travail à domicile concernait 11,1 % des cadres, 1,4 % des employés et quasiment pas les ouvriers (0,2 %). Aujourd’hui, ces taux sont montés respectivement à 70 %, 23 % et 8 % ! Quant aux indices de satisfaction, ils atteignent des sommets : 56 % sont assez satisfaits, 25 % très. Voilà qui donne à réfléchir au moment où les interrogations demeurent sur les risques de voir s’abattre sur nous d’autres vagues du Covid, saisonnières ou erratiques. Faut-il d’ores et déjà faire du télétravail une norme nouvelle au nom de la santé de tous ? Ou le télétravail n’est-il pas en lui porteur d’autres trouble inquiétants : le sentiment d’isolement, d’inutilité, de perte de sens d’une activité dont les liens avec une stratégie collective – et des collègues ! – seraient distendus ? Si rester travailler à la maison peut rendre plus supportable la subordination à la hiérarchie dans des secteurs où le contrôle et la compétition sont de mises, on voit bien aussi que transporter symboliquement son bureau chez soi, et les tracas qui vont avec, n’est pas la panacée… Alors, ne laissons pas le Covid décider pour nous de nos modes de travail, ni le travail coloniser notre home sweet home…

Vous avez dit « cluster » ?

Par Éric Fottorino

19/05/2020

JE NE SAIS PAS VOUS, mais ce mot de « cluster » utilisé à tour de bras depuis le début de l’épidémie m’irrite, comme si on ne pouvait pas trouver un mot français pour dire, par exemple, « foyer » ou « foyer de contagion ». D’autant que, sans rire, ce fichu virus nous a renvoyé dans nos foyers sans ménagement afin que chacun d’entre nous ne devienne pas un cluster pour les autres (je devine vos pensées sartriennes : « Le cluster, c’est les autres » !). Jusqu’ici, je n’avais entendu ce mot qu’associé à l’informatique. Et plus précisément à la Silicon Valley, que les spécialistes décrivaient comme un no man’s land culturel mais rempli de clusters, dont la définition était à plusieurs entrées : soit une grappe de serveurs sur un réseau, soit un bloc urbain abritant des activités homogènes (le quartier de la Défense à Paris), soit encore le regroupement dans un bassin d’emploi, d’entreprises du même secteur. On parlait alors de grappe industrielle. Les linguistes vous diront qu’un « cluster » est une succession de deux syllabes dans un mot (« tigre » est un cluster, eh oui… mais le tigre chasse-t-il le Covid ? pas sûr). Les fous de musique ajouteront que Cluster fut le nom d’un groupe allemand des seventies – genre New Age, et que Pink Floyd enregistra dans les années 1990 un morceau instrumental baptisé Cluster One. Et pour faire bonne mesure, je vous avouerai que je ne peux entendre prononcer « cluster » sans penser au général Custer (George Armstrong, de ses prénoms) qui s’illustra pendant la guerre de Sécession puis dans les guerres indiennes, avant de succomber à Little Bighorn face au non moins légendaire chef sioux Sitting Bull – « Bison qui s’assied ».

Ayant ainsi fait le tour des clusters (on se déconfine comme on peut, en ces temps de disette touristique), j’en viens à la nouvelle principale du jour : méfiez-vous encore du virus, ce n’est pas le moment de baisser la garde ! Au moment où 150 000 collégiens ont repris leur cartable, et où le Conseil d’État demande la réouverture des lieux de culte avec des mesures « proportionnées au risque sanitaire », la vigilance s’impose. Le ministre de la Santé Olivier Véran a identifié rien moins que vingt-cinq clusters sur le territoire, et en particulier dans des abattoirs du Loiret – près d’Orléans – et des Côtes-d’Armor – non loin de Saint-Brieuc –, où une centaine de personnes ont été testées positives au Covid ce dimanche. Les abattoirs semblent particulièrement touchés, puisque des foyers de contagion ont encore été signalés aux États-Unis et en Allemagne, dans le Schleswig-Holstein. N’oublions pas l’avertissement de Pascal : « Qui veut faire l’ange fait la bête. » Alors ne soyons pas bêtes au point d’oublier que le virus n’a pas dit son dernier mot, un mot comme « cluster »…

Machine à tuer

Par Éric Fottorino

18/05/2020

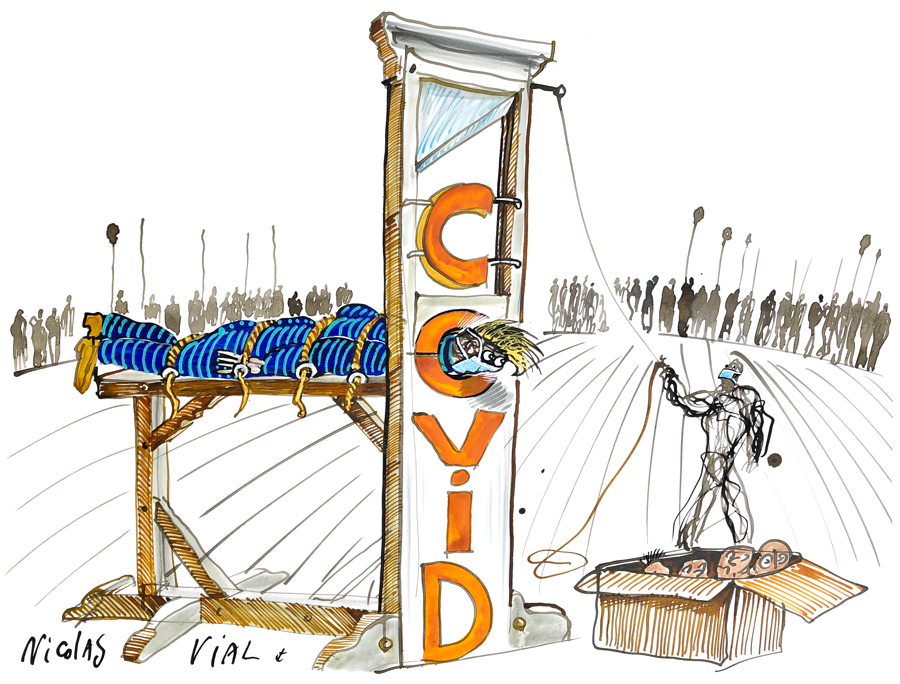

IL EST DES IMAGES QUI FONT FROID DANS LE DOS. Comme cette guillotine symbolique assortie d’un hashtag qui cogne et siffle telle une hache dans sa représentation numérique : #guillotine2020. Ce n’est pas rien, la guillotine, dans un pays qui en a usé de manière folle pendant sa Révolution, dans sa version Terreur, et qui a aboli la peine de mort le 9 octobre 1981, après que la « veuve » sanglante eut servi la justice de la République jusqu’en 1977 – à trois reprises sous le septennat de Valéry Giscard d’Estaing. « La justice française ne sera plus une justice qui tue », déclara alors l’ancien avocat abolitionniste devenu garde des Sceaux, Robert Badinter. Ce simple rappel pour souligner que l’usage même virtuel de cet engin de mort n’est pas anodin. S’il provient dans sa dernière version d’un mouvement né aux États-Unis pour stigmatiser les stars hollywoodiennes affichant leur richesse avec ostentation, son arrivée en France n’en revêt pas moins des particularités inquiétantes. Les propagandistes de cette guillotine ont identifié leurs cibles : des comédiens célèbres – Thierry Lhermitte en fit les frais récemment – mais d’abord et surtout les élites de tout poil, choisies dans l’univers médiatique, intellectuel, politique. Toutes ces têtes qui dépassent doivent trépasser ! Au nom du peuple, d’une justice populaire aussi radicale qu’expéditive pour faire rendre gorge aux nantis, aux trop-payés, à tous ces hors-sol qui loin de voir les souffrances de la plèbe ne cessent de les aggraver, voire d’en profiter.

Dans la France qui se déconfine cahin-caha, on ne saurait prendre ces manifestations à la légère. La réalité d’un État providence avec ses nombreux filets de sécurité – que bien des pays nous envient – ne suffit pas à éteindre la colère sourde des plus démunis, en butte aux inégalités que la pandémie aura aggravées. Derrière la guillotine numérique et son couperet, on trouve aussi, et sans surprise, la main des Gilets jaunes qui avaient déjà usé de ce symbole. Jusqu’à installer une machine à tuer factice en décembre 2018, sur un rond-point de Redon, avec fausse tête coupée – certains y auraient bien vu celle du président Macron – et sang artificiel. Le décor était planté. Gare à ce que l’après-Covid ne nous réserve pas des lendemains qui déchantent, et dégénèrent.

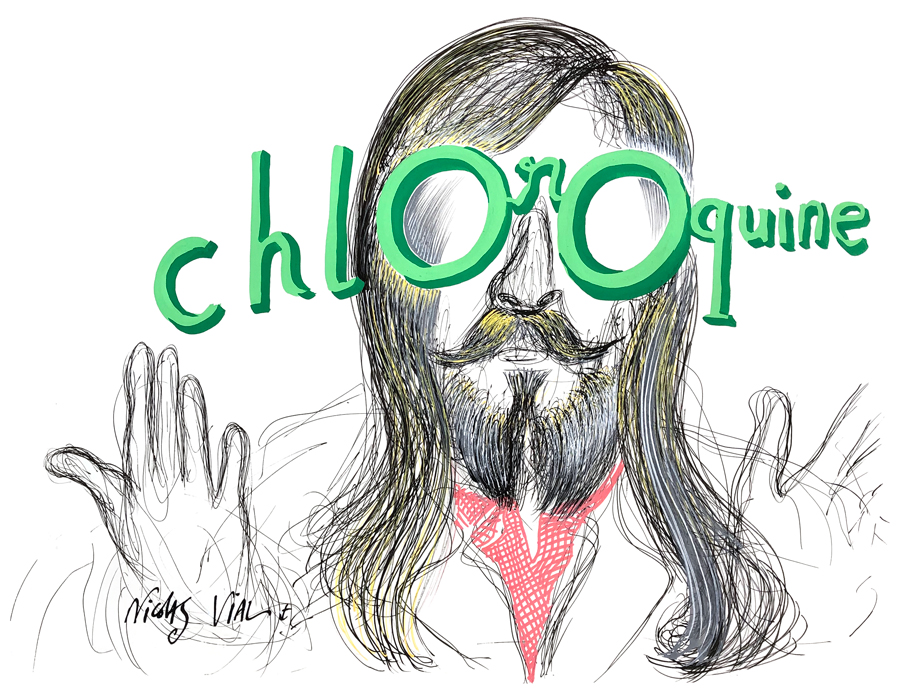

Haine déconfinée

Par Éric Fottorino

17/05/2020

ATTENTION DANGER ! Le Covid-19 ? Oui, bien sûr, nous sommes au courant. Il faudrait être aveugles et sourds, depuis deux mois qu’on nous prévient. Masques, gel, gestes barrières, on connaît la chanson triste alourdie par ces plus de trois cent mille morts du virus à travers le monde. Attention danger ? Ce cri n’est pas tant destiné à nous protéger du virus que des haines qu’il libère. De la folie des hommes, des théories complotistes, du grand n’importe quoi qui se déchaîne à mesure que les actions antivirus sont perçues ici et là comme les prémices de dictatures qui avancent masquées… Samedi, ils étaient des milliers dans une vingtaine de villes d’Allemagne à souffler un air inquiétant dans des manifestations étrangement baptisées anti-Covid. Comprenez : hostiles aux mesures prises par les autorités du pays pour endiguer – avec une grande efficacité, il faut le rappeler – l’épidémie de coronavirus.

À Berlin, Stuttgart, Francfort, Dortmund et ailleurs, ces manifestants aux appartenances hétéroclites n’ont pas hésité à crier leur peur et leur haine déconfinées face à un pouvoir qui, selon eux, vise un autre dessein que de protéger le peuple. Certains mettaient en doute l’efficacité et donc l’utilité des masques, mais aussi des vaccins. D’autres s’inquiétaient de voir des lois d’exception liberticides pervertir la Constitution. Manifestants conspirationnistes, énervés d’ultragauche mais aussi d’extrême droite soutenus par le parti du même bord AFD (Alternative pour l’Allemagne) ; ramassis d’antisémites (accusant Rockefeller et Rothschild d’avoir « inventé le coronavirus », rapporte Thomas Wieder dans Le Monde), tous ont vivement dénoncé un pouvoir autoritaire et liberticide qu’incarnerait la chancelière Angela Merkel. Au point, dès vendredi, d’avoir déposé une imitation de pierre tombale devant sa permanence de Stralsund, dans le nord du pays. Avec un masque de protection et un slogan comparant leur mobilisation avec les protestations populaires qui avaient précédé l’effondrement de la dictature communiste est-allemande, en 1989…

« Ces manifestations constituent un réservoir dans lequel antisémites, conspirationnistes et négationnistes peuvent se retrouver » a prévenu Felix Klein, le commissaire du gouvernement pour la lutte contre l’antisémitisme. Elles rappellent de façon inquiétante les actions du mouvement nationaliste Pegida qui avaient éclaté à Dresde à partir de 2014. Ce groupe islamophobe avait donné corps à la poussée de l’extrême droite anti-migrants, devenue la première force d’opposition au Bundestag avec 92 députés.

Une partie de plaisir

Par Éric Fottorino

16/05/2020

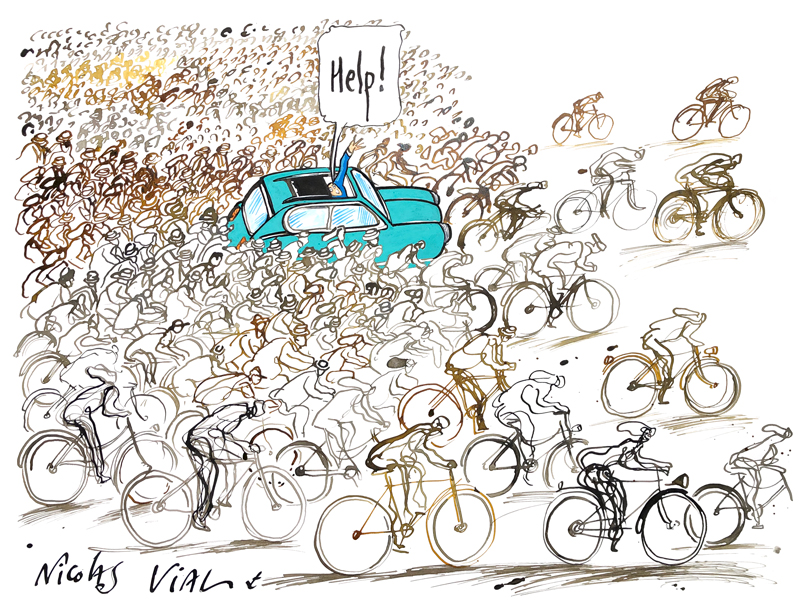

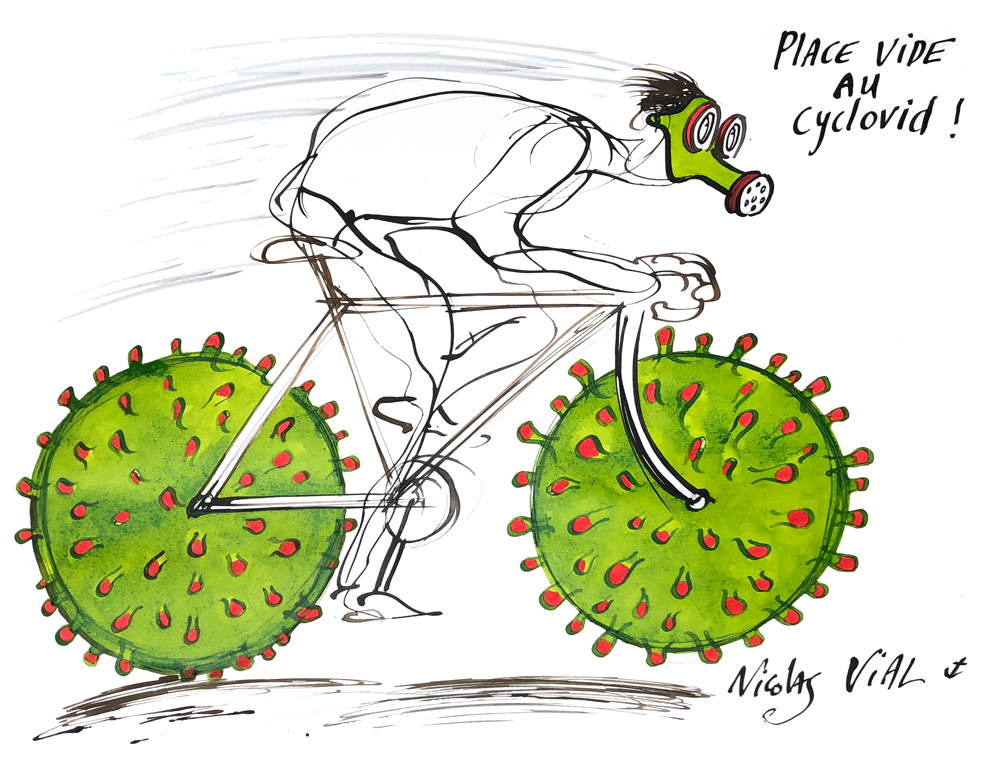

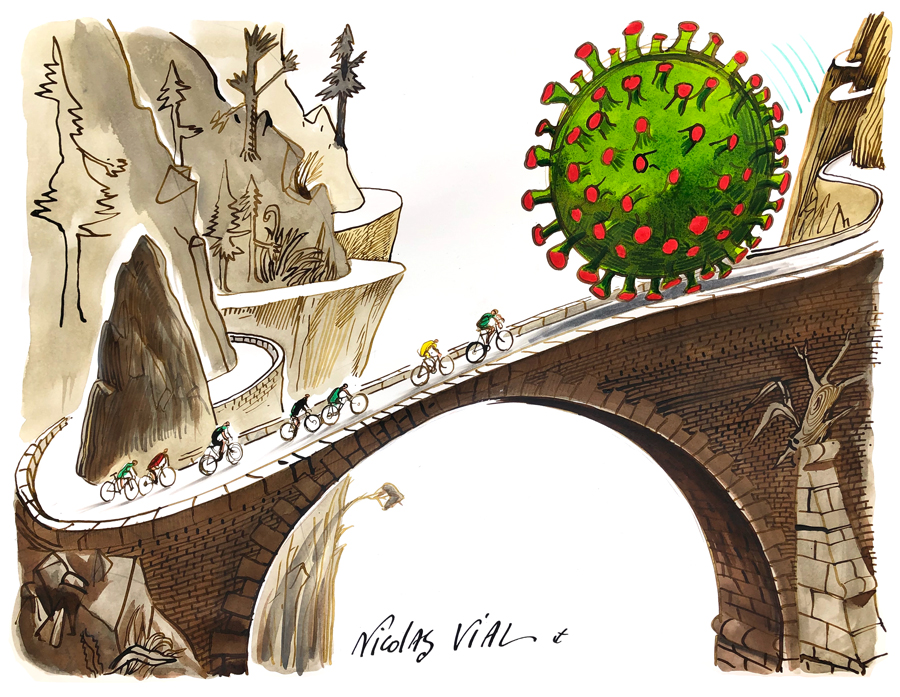

DEPUIS LE DÉCONFINEMENT DU 11 MAI, les marchands de vélo n’ont jamais vu ça. C’est la ruée vers les deux-roues, une vague d’achats si spectaculaire que les rayons cycles des grandes enseignes de sport et les réparateurs n’ont plus assez de mains et d’oreilles pour répondre à la demande. Est-ce le « coup de pouce vélo » gouvernemental qui accorde à chacun 50 euros s’il fait remettre en état une vieille bécane par un artisan agréé ? Est-ce d’avoir des fourmis dans les jambes à force de trop longues séances canapés ? Les Français se sentent pousser des ailes et, faute de s’envoler dans les airs, c’est à vélo qu’ils veulent réaliser leurs rêves d’oiseaux !

Il faut dire que l’échappée belle est tentante, même pour les pédaleuses et pédaleurs occasionnels, jusqu’ici rebutés par le deux-roues tributaire de la seule force musculaire. Avant l’épidémie – et pendant les grèves de décembre – on assistait déjà à un véritable boom sur le vélo à assistance électrique (VAE) qui permet d’adoucir les côtes sans les effacer, et d’aller loin en ménageant sa monture, sans essoufflement ni sudation excessifs. Mais tout change encore. Vent dans le dos et vent en poupe, les cyclistes pourraient bien devenir les rois d’une petite reine enfin consacrée. La crainte d’attraper le « corona » dans les transports n’y est pas pour rien. L’hygiène a certes été fortement améliorée dans le métro et les bus, avec nettoyages massifs, marquages au sol, distributions de masques et mise à disposition de gel hydroalcoolique. Mais la méfiance demeure. Si des clusters à virus subsistent, à Paris et dans les grandes villes, c’est bien dans les transports publics.

La peur de pédaler au milieu de la circulation, en revanche, recule. Et pour cause. Au fil des semaines, les pistes cyclables deviennent plus larges, plus longues, mieux sécurisées par des bornes et balises empêchant les véhicules de venir empiéter sur ces zones en voie de sanctuarisation. À vélo aussi, le casque est de rigueur, pas forcément le masque : on se ventile correctement même à 15 km/h, et la distance avec les autres usagers va de soi. Rien n’est sans danger, mais la bécane bien réglée, avec bons freins, bons pneus et loupiotes, est d’un confort rare, surtout par les belles journées de printemps qui réclament nos coups de pédale…

Enfin, il n’a échappé à personne (sauf aux nuisibles climatosceptiques) que le fond de l’air est meilleur quand les voitures restent au garage. L’association Airparif l’affirme : entre mars 2019 et mars 2020, les émissions de dioxyde d’azote – polluant direct du trafic routier – ont baissé de 20 % à 35 %, et jusqu’à 50 % le long des axes routiers. Quant aux rejets de CO2, ils ont diminué de 30 %. Des résultats jamais vus en 40 ans de lutte contre la pollution automobile.

Quoi d’autre ? Un dernier mot avant d’enfourcher vos bécanes : ça fait du bien au cœur et au moral. Alors en route, une partie de plaisir vous attend !

Messe et confesse drive…

Par Éric Fottorino

15/05/2020

IL FALLAIT Y PENSER. L’évêque de Châlons-en-Champagne, Mgr Touvet, l’a fait. Ou va le faire dès ce week-end. Un miracle ? Pas loin ! Soucieux de ne pas abandonner ses fidèles alors que les célébrations religieuses restent interdites jusqu’au 2 juin, l’homme d’Église a décidé de sortir de la Maison de Dieu pour célébrer sa messe dominicale sur les trois hectares du parking du Capitole, le parc des Expositions de la ville. Et ceux qui l’aiment et le suivent prendront… leur voiture. C’est en effet à un drive-in religieux que l’évêque a convié ses ouailles, un rendez-vous aussi insolite que moderne, prévu ce dimanche 17 mai. Lui sera juché, en guise de chaire, au faite d’un camion transformé en scène. Les participants, eux, resteront dans leurs autos – à raison de quatre membres d’une même famille au maximum –, derrière leurs vitres. Ils pourront même communier lorsque les prêtres et leurs auxiliaires passeront le long des voitures avec leurs ciboires remplis d’hosties, à condition au préalable de se laver les mains au gel hydroalcoolique. Pour que nul ne perde une miette du sermon, des prières et des chants, cette messe au volant sera retransmise en direct par la radio RCF Cœur de Champagne. Les voies – ou les voix – du Seigneur seraient-elles devenues moins impénétrables ? « Il ne s’agit pas de faire un show, a expliqué l’évêque.Notre but, c’est de répondre à un besoin social et spirituel. »

Nul doute qu’au-delà du décorum dégradé qui peut rebuter les puristes du cérémonial, bien des fidèles seront heureux de renouer ce lien, même à distance des autres participants. L’invitation concoctée par Mgr Touvet – une carte de jeu des mille bornes estampillée de ces mots : « Messe en voiture » – fait sourire. L’évêque n’en a cure : « L’Église, insiste-t-il, doit être inventive pour transmettre son message d’espérance et de renaissance. Surtout en cette période difficile. » Rien n’a été précisé sur l’organisation de la quête ni sur la contribution de chacun selon sa cylindrée…

Dans le même esprit, à Limoges, l’abbé David de Lestapis a mis en place fin avril un drive… confession. Les conducteurs chargés de lourds péchés se garent sur le parking de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc. Un prêtre dûment masqué approche de la portière à la vitre baissée et s’assoit sur une chaise. Le sacrement commence… « Venez comme vous êtes », dit une grande banderole pour attirer les candidats à confesse. Dieu serait-il tombé sur la tête ?

Cinema Paradiso

Par Éric Fottorino

14/05/2020

.jpg)

FAUTE DE FESTIVAL DE CANNES, on peut bien continuer à rêver de cinéma. Cette année, Cannes ne sera pas dans Cannes mais essaiera d’exister partout où le septième art sera à l’honneur. De même que le patron du Tour de France Christian Prudhomme avait écarté l’idée d’une Grande Boucle à huis clos, c’est-à-dire sans public au bord des routes, le délégué général du Festival Thierry Frémaux, pédaleur forcené, s’est refusé à dématérialiser cet événement majeur du cinéma mondial : « Je ne sais pas ce que c’est, un festival virtuel ! s’agaçait-il ces jours-ci. Les films en libre-service pour les accrédités ? Qui l’acceptera ? Étymologiquement, un festival, c’est une fête. C’est physique. C’est une projection publique. Après quoi, tout commence. »

Ce qui pourrait commencer, c’est l’amorce d’une coopération internationale : un peu de Cannes à la prochaine Mostra de Venise – le président du festival Pierre Lescure explore cette possibilité –, un essaimage de l’esprit et de la sélection officielle de Cannes dans les grands festivals de l’automne, de Toronto à Deauville, de Busan en Corée au Festival Lumière à Lyon, animé au sens plein, corps et âme, par Thierry Frémaux. Par ailleurs, Cannes sera partie prenante au We Are One : A Global Film Festival (« Nous sommes un : un festival mondial du film ») organisé sur YouTube du 27 mai au 7 juin. Avec la volonté de montrer les œuvres sélectionnées, parmi lesquelles Tre Pianide Nanni Moretti, The French Dispatch de Wes Anderson et Benedetta de Paul Verhœven.

En attendant, notre réflexe pavlovien de frénésie cinématographique du mois de mai a pris une tournure singulière d’après-confinement. Comme si le monde d’avant, faute de survivre pleinement dans la réalité, n’existait plus que dans la fiction du septième art. Et nous voilà revisionnant les vieux films de Claude Sautet, de César et Rosalie à Garçon ! en passant par Vincent, François, Paul… et les autres. Des cafés bondés (et enfumés) où les bandes de potes s’étreignent et se parlent à dix centimètres, des salles de boxe pleines à craquer, des brasseries ouvertes le soir jusqu’à pas d’heure. C’était le bon temps, c’était hier, et c’est tout le temps au Cinema Paradiso.

Double peine

Par Éric Fottorino

13/05/2020

OUVRIR UNE ÉCOLE C’EST FERMER UNE PRISON, écrivait jadis Victor Hugo. Mais, dans un monde qui ne tourne plus très rond, le sens commun est sens dessus dessous. Ces quelque deux mois de confinement ont vu au contraire les écoles se fermer et les prisons s’ouvrir, tout au moins s’entrouvrir, pour environ 10 000 détenus à qui il restait moins de deux mois à purger. Ceux-là, à condition qu’ils aient pu justifier d’un logement et qu’ils n’aient pas été condamnés pour terrorisme, crimes graves ou violences intrafamiliales, ont pu échapper aux rigueurs du confinement carcéral. Car pour les plus de 60 000 prisonniers répartis dans les 188 établissements pénitentiaires du pays, c’est un sentiment de double peine qui a surgi avec la suppression des parloirs et la suspension des activités habituelles, promenades et accès aux salles de sport. Une situation dénoncée d’une même voix par de nombreux avocats et syndicats de gardiens. Et par les détenus eux-mêmes, dont les coups de sang spectaculaires ont émaillé la période, de la prison de la Santé à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, en passant par les centres de détention de Metz et Perpignan. Ou encore à Uzerche, en Corrèze, où une mutinerie a même conduit au transfert de 300 prisonniers vers d’autres établissements.

L’épidémie de Covid-19 aura ainsi douloureusement renforcé la privation de liberté d’une population déjà entassée de façon indigne d’une grande démocratie à cheval sur les droits de l’homme. Avant le confinement, on comptait 72 575 détenus en France pour environ 61 000 places, soit un taux d’occupation de 119 % qui pouvait, en certains endroits, monter à 140 %. Concrètement, on pouvait compter jusqu’à trois personnes dans des cellules de 9 mètres carrés, soit 1 à 2 mètres carrés d’espace vital par détenu quand, à titre de comparaison, le ministère de l’Agriculture estime à 5 mètres carrés l’espace minimal requis pour l’hébergement d’un chien. Soit dit en passant, les libérations intervenues pour diminuer les risques de propagation du virus en prison ont ramené le taux d’occupation à 103 %. Preuve qu’il est possible de réduire la surpopulation carcérale par des libérations anticipées et une politique d’encellulement moins systématique pour des délinquants n’ayant rien à faire en prison. Mais qui s’en souviendra, dans le monde d’après ?

Évitez les embrassades !

Par Éric Fottorino

12/05/2020

SURVIVRA-T-ELLE AU COVID-19 ou faut-il la ranger au rayon des accessoires du monde d’avant ? De qui, de quoi parlons-nous ? De la bise, bien sûr. Cette bise qu’on se claquait à tout bout de champ, en famille, au bureau, lors de manifestations publiques et festives – elles aussi désormais restreintes. La bise obligée, souvent pesante pour les femmes censées embrasser les collègues masculins et tous les mâles d’une assemblée (demandez aux femmes politiques). La bise qui s’était répandue chez les hommes entre eux, dans un rituel générationnel apparu on ne sait pourquoi ces dernières années.

La bise, comme chacun sait depuis ses tendres années et la fable apprise par cœur de La Cigale et la Fourmi (« La Cigale, ayant chanté tout l’été, se trouva fort dépourvue, quand la bise fut venue »), la bise donc, désigne aussi un vent frisquet et violent venu du nord, qui souffle en hiver et même au printemps. Voilà donc que la bise – ventée – malmène la bise réflexe. « Évitez les embrassades », nous enjoint sur les ondes le message solennel Information corovanirus. Pas de doute : un véritable coup de froid s’est abattu sur la bise – et sur la poignée de main – depuis les premiers jours de mars.

C’est dans la revue Usbek & Rica du 23 mars dernier que l’on trouve les meilleurs éclairages sur cette pratique très ancienne. Sous le titre explicite : « Covid-19 : la bise peut-elle disparaître ? » la journaliste Annabelle Laurent raconte : « Chez les Romains, l’ancêtre de la bise est l’osculum (littéralement “petite bouche”), un baiser qui se pratique les lèvres fermées, que l’on échange entre membres d’une même corporation ou d’un même ordre social (baiser social). Ils le distinguent du saevium, pour le baiser passionné, impudique, en insérant la langue, ce qui inspirera le fameux French Kiss […]. Le troisième est le basium, qui formera la racine du mot moderne, le baiser sur la bouche de la tendresse amoureuse qu’on se donne entre époux ou entre membres d’une même famille (baiser familial). » Tout un programme !

Mais le virus est passé par là. Pour continuer de réviser notre latin, le Covid nous donne des scrupules, de scrupulum, petit caillou pointu dans les sandales, qui plaçait les soldats de César devant ce dur dilemme : continuer de marcher en souffrant, ou s’arrêter pour chasser le caillou, au risque de mettre la troupe en retard… La norme nouvelle est claire : pas d’embrassades, donc, et sans scrupules. La santé d’autrui passe avant la politesse, et le sans contact est une nouvelle forme d’affection !

Marions-les !

Par Éric Fottorino

11/05/2020

COMMENT SE DIRE « OUI » QUAND LE RÈGLEMENT DIT « NON » ?! Voici le casse-tête non résolu de bien des futurs couples qui ont vu s’évanouir ces dernières semaines la perspective, peut-être surfaite mais toujours tenace dans l’imaginaire populaire, du plus beau jour de leur vie. Car s’il n’a pas été possible de dire au revoir décemment à ses proches défunts au pire de l’épidémie du Covid, se marier n’est pas non plus une mince affaire. Et malgré les autorisations d’aller et venir, malgré la possibilité désormais officielle de se rendre dans les commerces et d’aller travailler sous certaines conditions, se rendre chez Monsieur le Maire en grand tralala et en belle et nombreuse compagnie reste interdit. Sauf à ne pas compter plus de dix personnes pour la cérémonie, ce qui donne d’emblée à la fête une dimension triste et étriquée. Si on se penche sur les exceptions, elles donnent plus encore le bourdon : elles concernent les militaires sur le point partir en opération ou les personnes atteintes de maladie grave. Bref, le mariage in extremis, comme étape préliminaire au cimetière… Quant aux célébrations religieuses, elles ne reprendront pas avant le 2 juin, et en très petit comité seulement.

Ces restrictions expliquent pourquoi 97 % des mariages prévus entre mars et août ont été reportés soit à l’automne, soit carrément courant 2021. On imagine les déceptions, larmes et grincements de dents pour celles et ceux qui avaient tout prévu sauf cet invité surprise (très mauvaise surprise) venu déjouer les préparatifs les plus minutieux, avec robe et costume de mariés, traiteur, fleuriste, DJ, photographe, salle en location. Sans oublier les alliances à graver aux prénoms des promis, avec une date intangible devant marquer avec les ans la solidité du lien… Si on laisse les (beaux) chiffons pour parler chiffres, la corbeille des mariés « pèse » chaque année quelque 3,5 milliards d’euros.

On peut déjà trouver sur la toile de nouveaux faire-part adaptés, sur lesquels le traditionnel « Save the date » a été remplacé par « Change the date » afin de prévenir les invités sans les perdre en route. L’histoire ne dit pas si les pas de danse seront délimités au sol, ou si les soirées se transformeront d’office en bals masqués – avec masques stylisés et personnalisés… Et puisque tout finira forcément en chanson, les heureux invités pourront alors reprendre soulagés les paroles de Juliette Gréco :

Marions-les, marions-les

Je crois qu’ils se ressemblent

Marions-les, marions-les

Ils seront très heureux ensemble !

À toute berzingue

Par Éric Fottorino

10/05/2020

À LA VEILLE DU D-DAY (déconfinement Day si vous préférez), quelques inquiétudes toutes personnelles m’assaillent. Pas tant le risque de manquer de masques ou de tests, si on en croit Christophe Castaner sur les ondes ce dimanche. 1,3 milliard de masques, assure le ministre de l’Intérieur, ont été importés ces dernières semaines. Assez en principe pour permettre à tous les Français en situation fragile ou en mobilité – transports en commun surtout – de se protéger des risques de gouttelettes et postillons indésirables. Quant aux tests, le pays serait en mesure d’en effectuer 700 000 par semaine, de quoi faire baisser pressions et angoisses.

Non, mes inquiétudes sont ailleurs, au vu de petites scènes de vie tristement banales auxquelles j’ai assisté dans les deux ou trois jours précédant le D Day si attendu. Par exemple, cet automobiliste énervé de ne pas pouvoir me doubler comme je pédalais tranquillement sur mon vélo, et jouant du klaxon comme un sale gosse avec un interrupteur. Son geste d’humeur ne m’a pas seulement cassé les oreilles. J’ai eu la sensation que soudain la trêve du confinement, avec son lot bienvenu (il fallait bien aussi qu’il ait du bon) de silence et d’une certaine lenteur, était rompue. Vendredi dans l’après-midi, les enfants qui avaient pris l’habitude de jouer au ballon dans la rue se sont fait rabrouer par leur père, dont je n’avais plus entendu élever la voix depuis près de deux mois : « Rentrez à la maison ! Vous voyez bien que les voitures roulent à toute berzingue ! »

Cherchant l’origine et le sens précis de ce mot, j’ai découvert au hasard Balthazar qu’il s’agissait d’une expression picarde signifiant « ivre » ou « un peu fou ». Vérité des locutions anciennes. Là était bien ma crainte : qu’après ces longues semaines d’enfermement ou de servitude plus ou moins volontaire, nos concitoyens se mettent à rappuyer sur le champignon, à rouler trop vite et à laisser leur moteur tourner inutilement. Comme le fit devant moi un automobiliste venu ainsi manifester bruyamment sa présence et envoyer du même coup dans mes poumons un panache toxique que le Covid, ces temps-ci, m’avait épargné.

La Sécurité routière ne s’y est pas trompée. Si le nombre de morts sur la route, pandémie oblige, a mécaniquement baissé de quelque 40 % en mars, il ne faudrait pas que ça reparte comme en quarante, disons comme avant la quarantaine. En retrouvant leur liberté perdue, combien de conducteurs iront dans le décor et causeront des accidents ? D’où les conseils à suivre en voiture comme désormais partout ailleurs : ne prenez pas tous le volant ! Gardez vos distances, et faites attention à autrui, qui est un autre vous-même.

Boire un petit coup…

Par Éric Fottorino

09/05/2020

LES PLUS ANCIENS ONT FORCÉMENT EN TÊTE CE REFRAIN aussi léger qu’un beaujolais nouveau interprété jadis par Michel Simon et Gaby Morlay dans le film Les Amants du pont Saint-Jean (Henri Decoin, 1947) – oui, je sais, ça ne nous rajeunit pas –, une chanson à boire qui disait :

Boire un petit coup, c’est agréable

Boire un petit coup, c’est doux

Mais il ne faut pas rouler dessous la table

Serge Lama s’en empara aussi pendant que les Charlots, dangereux propagandistes du goulot, popularisaient cet « apérobic » qui fit en son temps un tabac :

Et un, je retire le bouchon,

Et deux, je mets un p’tit glaçon ;

Et trois, je verse la boisson,

Et quatre, je me rince le siphon,

C’est l’apérobic,

À elle la gym, à moi l’tonic

Alors, de l’apéro, parlons-en. Si question alcool les Français ont forcé la dose pendant ce confinement, il faut être indulgent : faute de convivialité faite de chaleur humaine, de verres entrechoqués aux terrasses des cafés qui s’annonçaient si accueillantes dans ce printemps ensoleillé, il a fallu se rabattre sur les moyens du bord. Et, pour briser la glace face à un écran, quoi de mieux qu’un petit verre par-derrière la cravate – même si la cravate est au rencard pour cause de télétravail ? Les apéros Skype – un mot qui sonne un peu comme escape (« s’évader ») – ont fourni une belle occasion de boire en toute bonne conscience, boire pour oublier un peu le virus, boire pour s’oublier aussi soi-même, à force de passer des jours entiers en sa propre compagnie et de ne pas toujours se trouver facile à vivre… C’est bien connu, comme au sport, l’échauffement fait passer les petites douleurs. Quelques degrés dans le gosier, et voilà un salon, un balcon qui prennent soudain une nouvelle dimension, avec les amis aux bobines plus ou moins déformées, effet conjugué des pixels et de la dive bouteille. Ou des voisins qu’on n’avait jamais connus si affectueux. On retiendra ainsi que pour ce premier grand confinement de notre époque moderne, les Français auront pas mal picolé – on attend des statistiques fiables ! –, alternant Covidapéro et coronanniversaires. Faut-il s’en réjouir ou s’en inquiéter ? Verre à moitié vide, à moitié plein : la plate-forme « Addictions drogues alcool info service » a vu les appels augmenter en avril, émanant de personnes dépendantes angoissées à l’idée de « replonger » plus fort encore pendant cette période d’enfermement. Tout le monde n’a pas le vin gai.

Le virus de la défiance

Par Éric Fottorino

08/05/2020

SI L'ÉPIDÉMIE DE COVID FINIT PAR ÊTRE TERRASSÉE, un autre virus tenace n’est pas près de rendre gorge : celui de la défiance. Qui rime avec peuple de France. À un point si étonnant que nous pourrions entrer dans le livre des records. Est-ce dans nos veines, dans nos gènes, cet appétit immémorial d’en découdre, de n’être jamais d’accord avec l’autorité, de lui chercher des poux dans la tête, surtout si elle tend des bâtons pour se faire battre ? Pendant l’été 2018, notre président avait reçu des volées de bois vert en comparant les Danois prompts à se réformer aux « Gaulois réfractaires au changement ». Notre sang chaud n’avait fait qu’un tour et pas seulement en Armorique peuplée d’irréductibles… Emmanuel Macron avait fini par reconnaître son erreur, mais trop tard pour éviter les critiques venues surtout de la droite et de l’extrême droite, seules défenderesses, selon leurs leaders, du véritable génie français. La polémique s’était éteinte, mais le mal demeure, comme le montre une fois encore le baromètre de la confiance des Français envers leurs gouvernants tenu par le Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences Po) dans sa vague de fin avril.

À vrai dire, trois ans après l’élection présidentielle, les dirigeants du pays, chef de l’État en premier de cordée – ou de curée, allez savoir –, n’étaient guère flambants avant. La crise des Gilets jaunes et les manifestations anti-réforme des retraites étaient passées par là, faisant sérieusement tanguer l’exécutif. Mais la gestion de l’épidémie, les ordres et contrordres sur l’usage des masques, les atermoiements cachant une incapacité à équiper en temps voulu les soignants, tout a concouru à ternir l’image de Macron et de son gouvernement. De mars à avril, le taux d’insatisfaits a bondi de 46 % à 58 %. Et le sentiment de colère, lui, a atteint jusqu’à la moitié des Français interrogés. À la question : « Le gouvernement a-t-il mieux géré le coronavirus que la plupart des autres pays ? », à peine 13 % des sondés répondent oui… Aussi étonnant que cela puisse paraître, Boris Johnson – champion d’Europe de la négligence – est plus soutenu par les Britanniques qu’Emmanuel Macron par nos concitoyens. Signe que les comparaisons peuvent être non seulement cruelles, mais aussi irrationnelles ! Et que l’autorité relève d’une mystérieuse alchimie dont l’exécutif n’a pas plus la recette que du vaccin anti-Covid.

Le mot de l’année…

Par Éric Fottorino

07/05/2020

À L’APPROCHE DU DÉCONFINEMENT – plus ou moins général selon que vous serez rouge ou vert, ou vert d’être rouge– , nul doute que le mot « confinement » sera le mot de l’année. Espérons qu’il ne sera pas celui de la décennie, et encore moins celui du siècle. Vous imaginez, les manuels d’histoire, plus tard : le xxie siècle fut celui des confinés ! Mais revenons à nos moutons, qui n’ont pas vu passer beaucoup d’humains ces temps-ci, soit dit en passant. Avant l’épidémie de Covid-19, le mot « confinement », et son adjectif « confiné », probablement les vocables les plus prononcés en France et dans le monde depuis le début du printemps, étaient employés à dose très homéopathique. Je suis même certain que nombre d’entre vous aviez omis jusqu’à son existence. Car si je me gratte la tête pour me souvenir dans quelles circonstances j’ai pu naguère dire « confiné », je sèche. Pas dans le métro aux heures de pointe (l’expression qui me vient est : « serrés comme des sardines »). Et je me réjouis de penser que le métro bondé, ce n’est sans doute pas demain la veille, grâce à cette nouvelle expression remplie d’humanité, la « distanciation sociale ». Mais « confiné », « confinement », non, je ne vois pas cet article dans les rayons de la vie d’avant. Il est aussi rare, si je faisais du mauvais esprit, que les masques au début de l’épidémie…

Dans pareil cas, le secours vient du dictionnaire. Confinement, m’informe le Larousse, vient du latin confinis (« qui a la même limite »), assemblage de cum et de finis, « fin, frontière ». Les exemples cités sont éclairants : « Tout condamné aux travaux forcés à perpétuité subira un confinement solitaire d’un mois à son entrée dans la maison de force », dit un ancien texte de loi belge, nous confirmant que se confiner est tout de même, avec ou sans barreaux, s’emprisonner. Autre sens intéressant au temps du Covid : « Dans certaines conditions de confinement, le principe cholérique peut conserver, durant plusieurs mois peut-être, à l’état latent, une sorte de vitalité. » Tiré d’un manuel savant sur le choléra de 1868, cet extrait montre que se confiner n’est pas toujours la meilleure solution pour chasser bacille ou virus.

Enfin, dans notre monde contemporain, le mot confinement était jusqu’ici réservé au vocabulaire lié à la sécurité nucléaire. Enceintes de confinement pour les réacteurs de centrales ou pour la matière fissile, et sinistres abris antiatomiques. Espérons juste que le monde d’après ne sera pas celui des docteurs Folamour qui, de la Maison-Blanche, de la Corée du Nord ou d’ailleurs, nous forceraient à ce confinement terrifiant raconté jadis par Robert Merle dans Malevil ou, plus près de nous, par Cormac McCarthy dans La Route. De l’inconvénient d’être né pour finir confiné.

Quand l’Afrique résiste

Par Éric Fottorino

06/05/2020

COMMENT ÇA VA, L’AFRIQUE ? Comment ça va avec la douleur ? L’épidémie de coronavirus s’annonçait sévère entre Capricorne et Cancer. Les spécialistes annonçaient mi-avril que le continent de toutes les plaies de la terre allait subir, une fois de plus, un choc terrible. On parlait de 300 000 morts. On pointait du doigt la « Chinafrique », avec les vols en pleine expansion reliant les villes infectées de Chine et de grandes capitales africaines, en Égypte, en Afrique du Sud et en Algérie. Mais, si les foyers du Covid ont certes été plus importants dans ces pays, le virus ne s’est en revanche pas propagé avec l’ampleur redoutée, tant s’en faut. Et l’Éthiopie, particulièrement imbriquée avec Pékin en raison de leurs échanges, semble même épargnée, avec moins de 150 cas observés.

Ce constat est d’autant plus surprenant, et au final réjouissant, que les poncifs afropessimistes sont généralement légion qui scellent une bonne fois le sort du continent noir. Ces dernières décennies ne l’ont pas épargné, du sida à Ebola, des sécheresses en série aux famines terrifiantes, souvent amplifiées, si ce n’est déclenchées, par des dictateurs ivres de pouvoir et prêts à exterminer des parties entières de leurs peuples. Sans oublier – comment le pourrait-on ? – le génocide rwandais, les guerres du Congo et des Grands Lacs, et les exactions d’Al-Qaïda au Sahel, au Mali et au Niger, jusqu’aux zones semi-arides du Sénégal et de la Mauritanie.

En résistant mieux que le reste du monde au virus tueur, l’Afrique fait preuve d’une résilience qui étonne. Les explications, sous réserve que l’épidémie ne soit pas sous-évaluée, sont à rechercher dans ce qui, pour certains, apparaissait comme un retard économique du continent : une plus faible insertion dans la mondialisation, dans les flux de biens et de personnes qu’elle implique. « La moindre exposition de l’Afrique aux mobilités internationales a retardé l’arrivée de l’épidémie », estime Angèle Mendy, une sociologue suisse citée par Le Monde. Autre atout : ce sont précisément les agressions répétées d’épidémies et de fièvres hémorragiques qui ont pu mieux préparer les systèmes immunitaires des populations. Une façon d’anticiper le mal par le mal. Enfin, la richesse de l’Afrique, c’est son immense jeunesse. Moins en butte au virus qu’à une pauvreté endémique qui, trop souvent, la force à mourir en bonne santé, au fond de la Méditerranée.

Merci pour la musique…

Par Éric Fottorino

05/05/2020

ILS NE MANQUENT PAS, les traits d’esprit et de génie pour dire les bienfaits de la musique. À commencer par cette observation du bon sens populaire inspirée, dit-on, de Platon : « La musique adoucit les mœurs. » Pour certains, elle « creuse le ciel » (Baudelaire) ; pour d’autres, elle est du « bruit qui pense » (Victor Hugo). Nos grands-mères auraient dit qu’une journée sans musique est comme un baiser sans moustache. La musique, notait Kant, est la « langue des émotions », pendant que Shakespeare la tenait pour « l’aliment de l’amour ». Voilà qui suffirait à justifier l’élan de Verlaine qui, dans L’Art poétique, exigeait « de la musique avant toute chose », y voyant, comme Paul Valéry, une pure poésie, « hésitation entre le son et le sens ».

C’est bien ce ressenti qui nous traverse plus encore depuis le début de la pandémie, avec la générosité de tous ces artistes qui, seuls ou en nombre – leurs visages et leurs instruments se démultipliant comme à l’infini sur nos écrans –, nous offrent depuis leur salon des moments de grâce, de légèreté, de joie simple et immédiate. Mais le mot le plus en phase avec l’époque revient peut-être au grand compositeur et chef d’orchestre américain Leonard Bernstein, quand il affirmait : « La musique ne se vend pas, on la partage. »

Mais si la musique nous nourrit cœurs et âmes, elle ne nourrit pas son homme ou sa femme, et c’est bien là le danger qui menace ces faiseurs de bonheur – comme il est des faiseurs de pluie – que sont les musiciens. Quand ne tombent du ciel que des bravos mais pas d’espèces sonnantes ni trébuchantes, le risque est immense qu’ils finissent par lâcher leurs instruments, faute de ressources pour vivre. Publiée mardi sur les sites du Monde, du Figaro et de France Musique, la tribune de 311 musiciens classiques indépendants – rassemblant les plus grands noms de la scène musicale – retentit comme un cri d’alarme. « Nous n’avons pas l’habitude de nous exprimer par des mots. Notre langage est celui des notes, phrasés, articulations, coups d’archets… Il nous faut pourtant décrire et nommer une situation qui nous laisse sans voix », disent en chœur les signataires, dénonçant leur précarité abyssale, l’absence de statut d’intermittent pour nombre d’entre eux, les cachets de concert au rabais, les heures de répétition non payées pour les chambristes et les solistes. Ce texte prend aux tripes comme une musique déchirante. Il nous dit que ces porteurs de spectacle vivant pourraient mourir, faute de considération. Alors puisque le président Macron doit s’exprimer ce mercredi sur la culture, on tendra une oreille attentive en espérant l’entendre dire, même sur un air d’Abba (belle intro au piano) : « Thank you for the music »…

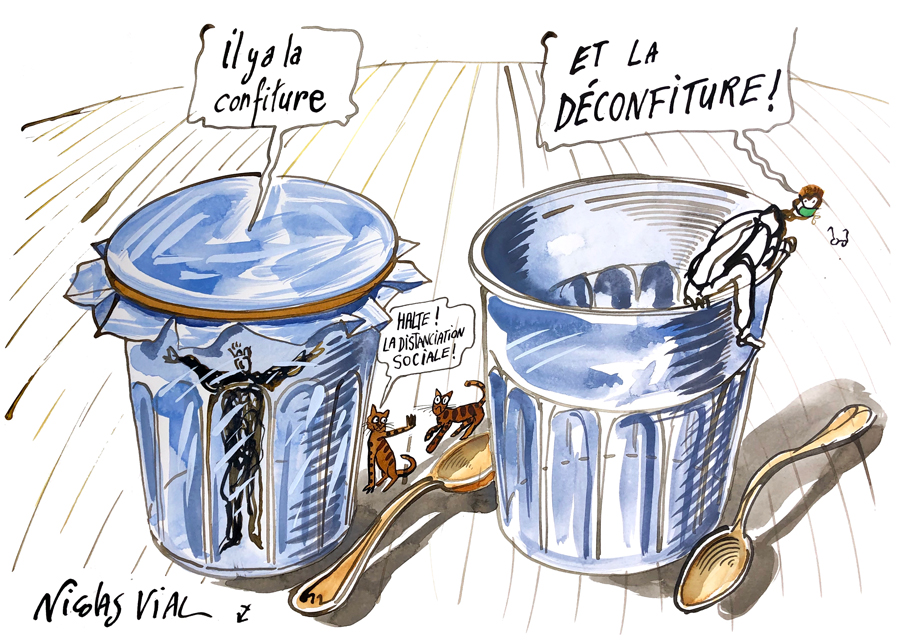

Silence, on butine !

Par Éric Fottorino

04/05/2020

SI L’ÉPIDÉMIE C’EST LA GUERRE, alors elle a ses héros et ses profiteurs, ses généreux et ses Thénardier, si on a bien lu les Misérables du père Hugo. La délation a, hélas, si bien retrouvé ses vieux réflexes dans les tréfonds de nos inconscients que cette chronique ne viendra pas ajouter à la vindicte. En revanche, nous pouvons ici, la conscience tranquille, dire le nom de nombreux êtres vivants qui auront fait leurs choux gras de l’épidémie. Il s’agit, qui plus est, de prolétaires de tous les pays, unies – oui, au féminin – pour une grande cause : la fabrication de miel par une infinité d’ouvrières (non syndiquées à notre connaissance), besogneuses et travailleuses, aussi méritantes dans leur genre que nos personnels soignants.

Qu’on se le dise : les abeilles pètent le feu. Elles dont on craignait la disparition à cause des épandages de Gaucho et autre glyphosate sont dans une forme olympique. Mais quelles mouches les piquent pour que leurs bzzz fassent le buzz ! « En vingt ans, mes abeilles n’ont jamais produit autant de miel », s’emballe Pierre Stephan, un apiculteur bio d’Alsace. « En l’espace de trois jours, j’ai eu des rentrées de nectar exceptionnelles. Autour de quatre kilos par jour ! » Des miellées intenses qu’il attribue au calme régnant dans les forêts. Silence, on butine ! Pas de promeneurs pour déranger les vaillantes ouvrières, pas de bruits de scies assourdissantes ni d’engins à moteur pétaradants. Une sorte de commencement du monde propice à une grande razzia de pollens.

Et vous sourirez d’apprendre que la firme anglaise Rolls-Royce, dont la fabrication de belles autos est stoppée, a vu la production de ses six ruches exploser ces dernières semaines. Ses 250 000 abeilles n’ont pas chômé, pour la plus grande joie des consommateurs qui se ruent sur cet or brun ou doré. À preuve, la demande de miel est elle aussi en plein boom depuis le confinement. Le Béarnais Vincent Michaud, patron du leader mondial du conditionnement Michaud Miel, n’est pas surpris : « Cela fait quatre mille ans que les gens se tournent vers l’apithérapie pour être en bonne santé et se soigner. » Alors un cri s’impose, avec applaudissements à bonne distance de leurs ailes – et de leurs dards : merci les abeilles !

Duluc détective

Par Éric Fottorino

03/05/2020

MAIS QU'ALLAIT-IL FAIRE DANS CETTE GALÈRE ? Ce n’est pas parce que les matchs de foot étaient annulés sine die qu’il devait jouer les limiers en traquant au péril de sa vie ce virus de malheur aux formes de ballon rond, clouté comme des crampons qui se cramponnent à vos bronches jusqu’à, trop souvent, vous tuer. Il n’en est pas mort, le grand reporter Vincent Duluc, mais il n’était pas loin de jouer les arrêts de jeu. 28 jours de réa, une fièvre de cheval et un remède du même genre, comme passer trois jours et trois nuits allongé sur le ventre pour retrouver un semblant de souffle et la bonne voie respiratoire qui ramène à la vie. À lire son témoignage superbe et poignant paru ce week-end dans L’Équipe, on constate avec soulagement que le Covid n’a pas emporté la plume du journaliste-écrivain à qui l’on doit parmi les plus beaux reportages sur les fous du ballon rond et quelques ouvrages inoubliables, comme Le Cinquième Beatles (histoire captivante de l’attaquant de génie George Best).

Le virus ne l’a pas tué tout court, mais l’auteur d’un prémonitoire Éloge des coiffeurs (2018), nous a transmis a posteriori les pires angoisses, genre celles du gardien de but au moment du penalty. « Je suis sorti de l’hôpital avec 20 kilos de moins, les jambes de Tigana et en ayant besoin d’une chaise au milieu pour aller de ma chambre à la salle de bains », témoigne le rescapé. « Ce qui me reste, poursuit-il, c’est le dévouement du personnel de l’hôpital. » Et une sérieuse envie d’insulter, maintenant qu’il retrouve du coffre, ceux qu’il voit faire n’importe quoi dans la rue, qui dansent à quarante sur le trottoir au risque d’achever les soignants.

Vous vous souvenez de Baisers volés de Truffaut (dont douze des films, cadeau du confinement, ont été mis en ligne sur Netflix). Le héros Antoine Doinel se faisait engager comme (piètre) enquêteur chez « Duluc détectives, détectives privés, surveillances et filatures ». Qui n’a pas rêvé un jour devant l’enseigne noire aux néons vert absinthe accrochée au 18 de la rue du Louvre, à Paris ? Maintenant on pensera au détective Duluc, Vincent de son prénom, qui s’approcha du Covid comme on saute dans le vide. Et revint dans un récit à couper le souffle nous raconter son retour chez les vivants.

Et pendant ce temps…

Par Éric Fottorino

02/05/2020

BIENTÔT DEUX MOIS QU'ON NE PARLE QUE DE LUI. Pas une phrase, pas une page, pas une plage (interdite), pas une chronique, bref pas un jour ni un lieu ni un interstice de vie dont il soit absent, ce Covid-19 devenu numéro 1 dans nos esprits et notre vie quotidienne. C’est à peine si les grands classiques du cinéma, que redonne la télévision (de La Grande Vadrouille à Scarface), ou de la littérature, empoussiérés dans les rayons de nos bibliothèques, n’ont pas été réactualisés pour l’occasion, afin de se mettre au goût, ou au dégoût du jour. Mais même quand on n’en parle pas, on y pense. Chaque scène de foule, de restaurant animé ou de café enfumé dans un film nous fait nous dire : « Tiens, ça c’était avant » (sous-entendu : « avant le virus »). Et au détour d’un passage romanesque, quelques mots sur un personnage isolé – Un homme qui dort de Perec – nous ramènent invariablement à notre condition de confiné pour cause de… Bon, on ne va pas encore écrire le mot. Même cette chronique qui s’était juré de ne pas le prononcer y succombe. Caramba, encore raté !

Et pourtant. Il suffirait d’ouvrir les yeux, de prêter une oreille attentive, de passer certaines pages des journaux – vous devinez lesquelles – pour s’en apercevoir : pendant ce temps, le temps continue d’agir. Et il se passe d’autres choses sur notre planète (ne nous soucions pas trop des autres, pour l’instant) que ce maudit virus. Vous ne me croyez pas ? Il vous faut des exemples ? Tenez, vous vous souvenez du boucher de Damas, alias son ophtalmo de président – oui, un ancien soignant – Bachar el Assad ? Figurez-vous que même pendant l’épidémie, il reste fidèle à sa mauvaise réputation. Son peuple qui manque de tout gronde comme jamais depuis qu’un média russe proche de Poutine a divulgué la nouvelle : alors que le pays est saigné par dix ans de guerre, Bachar a offert en cadeau d’anniversaire à son épouse Asma une toile de David Hockney pour la modeste somme de 27 millions de dollars…

Et pendant ce temps, au Liban, le 30 avril, qualifié de jour historique par son Premier ministre Hassan Diab, le pays, au bord de la faillite bien avant l’épidémie, a présenté un plan de sauvetage économique en appelant le FMI à l’aide.

Et pendant ce temps, au Mali, depuis le 25 mars, date de l’enlèvement de Soumaïla Cissé près de Tombouctou, on est sans nouvelles du chef de l’opposition, ancien ministre et plusieurs fois candidat à l’élection présidentielle… L’enlèvement d’une personnalité nationale de cette envergure est unique et sans précédent, entend-on à Bamako.

Et pour finir, la Pologne s’apprête à vivre l’événement le plus surréaliste depuis la chute du communisme : le parti au pouvoir veut à tout prix faire réélire le président Andrzej Duda en organisant le 10 mai prochain un vote… par correspondance, au terme d’une non-campagne, de peur qu’il soit défait plus tard, quand la population sera en butte aux lourdes conséquences économiques de l’épidémie. Varsovie réinventant la démocratie en catimini. Ça valait bien quelques lignes, non ?

Ça roule !

Par Éric Fottorino

01/05/2020

AU CHAPITRE DES BIENFAITS POSSIBLES DU COVID-19 – en regard d’une longue liste de méfaits, à commencer par celle de ses victimes –, il faudra peut-être mentionner ce grand pas pour l’homme que constitueraient ses déplacements non polluants sur deux-roues. Le cycliste invétéré, mais pas invertébré, que je suis a réagi avec joie en apprenant qu’un jour prochain, la rue de Rivoli, axe roi de la capitale, serait entièrement dédiée à la petite reine. En y regardant de plus près, il a fallu en rabattre un peu, l’espace promis devant être partagé avec les taxis et les bus. Soit. Mais quelle avancée ! Elle paraissait inconcevable il y a tout juste deux mois, avant que le virus nous force à force ruses pour l’esquiver. Et quoi de mieux que le vélo, qui nous nettoie les bronches, déploie notre arbre respiratoire et nous arme contre le Covid ?

Alors je me prends à rêver tout éveillé de ces trois kilomètres de balade depuis Saint-Paul, longeant successivement l’Hôtel de Ville et le Louvre en toute sécurité. De l’air, du bon air, et pas seulement dans les pneus. Une solution urbaine qui remettrait la bicyclette au centre du jeu, comme jadis l’église était au milieu du village… « Rue de Rivoli, je souhaite qu’il y ait un axe uniquement dédié au vélo, a déclaré la maire de Paris Anne Hidalgo, et un autre réservé uniquement aux bus, taxis, véhicules d’urgence et véhicules d’artisan, mais sans les voitures. » Joe Dassin l’avait chanté dès 1972, sur des paroles de Claude Lemelle et Richelle Dassin : « Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. » Et s’il n’y a plus d’autos, alors ce sera un jeu d’enfant, une grande évasion, la ville en « live », un Paris (ou un pari) bucolique…

Nul doute que cette décision, d’abord expérimentale, mais qui pourrait survivre à l’épidémie, ne fera pas que des heureux. Elle répond en tout cas à la crainte fondée que le déconfinement se traduise le 11 mai par un embouteillage monstre, les Parisiens, même masqués, répugnant à s’engouffrer dans les rames du métro. Comment concilier heures de pointe et distanciation sociale ? L’équation est un casse-tête insoluble. Sauf si, avec les beaux jours, l’idée de Mme Hidalgo prend consistance, de doubler les principales lignes de métro d’une voie cyclable en surface. Pédaler d’un trait de Vincennes à La Défense ? Ce qu’on appelle la « tactique urbaine » est en marche. Je dirais même plus : ça roule !

En mai, ne fais pas…

Par Éric Fottorino

30/04/2020

VOICI MAI QUI POINTE SON NEZ, le joli mois de mai et ses clochettes de muguet qui apportent le bonheur depuis quelques croyances et traditions du Moyen-âge… Après : « En avril, ne te découvre pas d’un fil » – surtout celui qui sert à confectionner les masques –, passons à : « En mai, fais ce qu’il te plaît ». Enfin, ça, c’était avant. Et le fameux 1er mai censé célébrer la fête du Travail promet d’être une journée particulière. D’abord parce que fêter le travail au temps du télétravail et du chômage (partiel) de masse relève du paradoxe, un de plus dans cette période si étrange. Ensuite parce que ce 1er mai sans travailleurs (hormis les premiers de tranchée souvent salués, soignants en tête) sera aussi sans défilés. Confinement oblige jusqu’au 11 mai (et avant l’heure, c’est pas l’heure), la question ne se pose plus de savoir si les manifestations seront unitaires ou si chaque centrale syndicale aura son propre itinéraire. Le 1er mai sera aussi chômé pour les manifestants. Au moins sur l’espace réel. Mobilisation il y aura, mais sur les réseaux sociaux. Chaque organisation y va de son hashtag et de son mot d’ordre. Cela donne : #1maiCGT, avec le slogan « Transformons le monde demain », ou, pour la FSU, #OnNeVaPasSeDéfiler. On s’attend aussi à des concerts de casseroles et à des chansons de lutte depuis les balcons devenus scènes publiques.

Seuls les Le Pen père et fille, sans doute immunisés par les grâces de Jeanne, et dotés d’une autorisation de sortie au motif d’intérêt partisan, braveront les interdits pour honorer la Pucelle d’Orléans. À chacun sa statue : la fille a jeté son dévolu sur la Jeanne à cheval, épée brandie, de la place Saint-Augustin à Paris, le tout en Facebook live. Son père, lui, déposera une gerbe de fleurs cueillies dans son jardin aux pieds la Jeanne équestre en bronze doré de la place des Pyramides, une amie de trente ans…

Quant au muguet, il ne va pas porter bonheur cette année à ceux qui le cultivent. Seul un tiers de la production a été récolté. Il n’y aura pas de vendeurs à la sauvette. Pas de clochettes pour les confinés sous cloche que nous sommes. Heureusement, le Parti communiste a trouvé la parade : « Nous proposons aux gens d’aller acheter un brin de muguet électronique et de l’offrir à une personne de leur choix sur le site du PC », dit son Secrétaire national Fabien Roussel. Un brin qui ne coûtera pas un bras.

Aux lames citoyens !

Par Éric Fottorino

29/04/2020

VOUS AVEZ TOUS EN TÊTE CE COUPLET du Barbier de Belleville interprété par un Serge Reggiani alternant voix de stentor et voix de fausset :

« Je suis le roi du ciseau

De la barbiche en biseau

Je suis le Barbier de Belleville

Des petits poils jusqu’aux cheveux

Je fais vraiment ce que je veux »

Ah, il nous aura manqué, Figaro-ci, Figaro-Là, je ne parle pas du journal toujours fidèle au poste – la presse a bien été classée produit de première nécessité pendant le confinement – mais du barbier raseur Figaro, sorti jadis de l’esprit farceur de Beaumarchais. Mon royaume, disons ma maison, pour un coiffeur ! Voilà le cri qu’auraient pu pousser plus d’une et plus d’un d’entre nous en voyant leurs cheveux perdre leurs belles couleurs, leurs racines blanchir, leur tignasse épaissir, leurs franges ou leurs mèches s’allonger au-delà du raisonnable. Comme en temps de guerre, il a fallu recourir au système D pour jouer de la lame parfois à l’emporte-pièce. C’est la consommation de tondeuses (non, pas à gazon) qui a bondi en flèche, avec leurs prix devenus fous !

Mais une fois l’instrument en main, les apprentis coiffeurs, leurs compagnes ou compagnons de confinements n’y sont pas toujours allés avec le dos de la cuiller pour couper les cheveux en quatre. Combien d’ados se sont vengés sur la toison de leur père réduite à une boule à zéro accidentée de trous et de crans voyants. Ah, tout le monde n’a pas regardé les tutos des ténors de la haute coiffure qui, vidéos à l’appui, ont montré comment régler le sabot d’une tondeuse et ne la passer que sur les cheveux dépassant du peigne plaqué tantôt sur les tempes, tantôt sur les circonvolutions du crâne… Quant à ces dames, beaucoup se sont mises à rejoindre la tendance assumée de la regrettée Agnès Varda, racines claires au milieu et le reste à la dernière couleur passée avant le confinement. Mais les femmes ont leurs petites ruses pour tromper le regard, avec du mascara étalé sur les zones grises les plus voyantes, avec chapeaux ou foulards pour cacher le désastre. À Montpellier, un coiffeur clandestin a ouvert son salon aux plus désespérés par leurs coupes loupées. Mal lui en a pris, la police l’a surpris l’arme du crime dans une main, une touffe de tifs dans l’autre. Y a pas : vivement le 11 mai, c’est la seule chute (de cheveux) qui vaille !

Le virus Presstalis

Par Éric Fottorino

28/04/2020

C’EST UNE HISTOIRE VIEILLE COMME LA PRESSE. Au moins celle qui renaquit de ses cendres après la Libération, expurgée des titres ayant trempé dans la Collaboration. Les Gaullistes prirent les rédactions. Les communistes, les imprimeries et la distribution. Une sorte de Yalta des canards. Les quotidiens furent d’emblée sous-capitalisés, avec interdiction pour leurs propriétaires de détenir plus de deux titres. Le CNR (Conseil national de la Résistance) jugeait à raison que l’information n’était pas un bien comme les autres, et qu’il fallait la tenir éloignée des magnats du grand capital. Moyennant quoi soixante-quinze ans plus tard, pas un groupe de presse, du Monde au Figaro, de Libération à L’Express ou L’Obs, n’a échappé aux appétits de puissants industriels.

La semaine passée, l’entreprise Presstalis, qui assure le plus clair de la diffusion des journaux sur le territoire, s’est mise en cessation de paiements, affichant des pertes abyssales. Résultat : 20 % des magazines risquent de disparaître, en particulier les éditeurs indépendants – dont le 1 – subissant une double ou triple peine : le risque de voir leurs recettes en kiosques gelées par cette situation de quasi-faillite. Les pratiques ambiguës des pouvoirs publics qui, pour assurer un plan de sauvetage, proposent une issue en forme de chantage. Le genre de proposition que font les riches aux pauvres : on vous propose un peu d’argent mais à l’arrivée, on vous piège.

Démonstration ? Le plan de la dernière chance consisterait à payer aux journaux membres de Presstalis 83 % de leurs créances… une somme dont ils devront reverser 70 % dans une nouvelle structure de remplacement ! Si on ajoute que sur ces 83 %, la moitié est un prêt remboursable, une créance de 100 deviendra une dette, un passif de - 16,5. Qui dit mieux comme tour de passe-passe ? Enfin, les éditeurs signataires devraient rester six ans dans le Presstalis ainsi « revampé », sans donc pouvoir sauver leurs titres et leurs avoirs dans la seule messagerie concurrente, les MLP (Messageries lyonnaises de presse). Pendant le Covid, le virus Presstalis agit, qui met en danger de mort de nombreux journaux. Et la pandémie ne fait que donner le coup de grâce à un secteur qui, pour sauver ses dernières plumes, croit trouver refuge et salut dans l’illusion numérique.

Avatar que jamais

Par Éric Fottorino

27/04/2020

LE COVID A CRÉÉ UN GRAND VIDE. Dans les rues (même si beaucoup, trouvant que les plus courtes sont les meilleures, se déconfinent avant l’heure), dans les restaurants et les cafés – tristes terrasses aux chaises tête-bêche comme pouce en bas –, dans les stades, dans les salles de théâtre, de cinéma, de concert, de classe. Dans le ciel. Vide total. Sidéral et sidérant. Oui, on a beau se pincer, se dire chaque matin que ce n’est pas vrai, qu’à la fin il faudra que ça finisse, le déconfinement donne naissance à de nouvelles peurs. Peur de reprendre le travail au bureau avec les collègues, de déposer les petits à la crèche, d’envoyer les enfants au collège ou au lycée, de renouer avec les habitudes d’avant.

Et bien sûr, si l’espace public a désempli, ce n’est pas que la colère sociale soit retombée. Aux Gilets jaunes et aux révoltés par le projet de réforme des retraites se sont ajoutés tous ceux qui ne manqueront pas de manifester contre les impérities du gouvernement. Certains espèrent même traduire les responsables, forcément coupables de tous ces morts, de la pénurie de masques et de tests, devant des juridictions idoines. Fantasmes d’un remake sanglant des procès du sang contaminé…

Mais en attendant, pas question de manifester à l’ancienne avec banderoles, slogans, haut-parleurs, ballons gonflés à l’hélium, saucisses grillées et hot dogs à la fin des rassemblements. Alors des petits malins ont trouvé la parade. Le combat continue, à condition de se télétransporter sur des jeux vidéo. En particulier sur la petite merveille dernier cri de Nintendo baptisée Animal Crossing New Horizons, lancée le 20 mars. Ce petit jeu inoffensif qui consiste à décorer sa maison tranquillou sur son îlot, et à nouer des liens avec une bonne distanciation sociale avec l’avatar de l’îlot voisin, a été détourné pour abriter de vraies manifs. En 2016 déjà, la migration virtuelle avait été expérimentée sur une version antérieure par les travailleuses et travailleurs du sexe interdits de voie publique. Fin mars, les Gilets jaunes ont lancé sur ce support leur première cybermanifestation anti-Macron en confectionnant leurs propres pancartes 2.0. D’autres, moins belliqueux, organisent sur Animal Crossing des fêtes de mariage ou des anniversaires qui n’ont pu avoir lieu « en vrai ». Avatar que jamais ! Bienvenue dans les mondes parallèles qui, à l’infini, rejoindront peut-être le monde réel…

Lire libère !

Par Éric Fottorino

26/04/2020

SI, AU BOUT D'UNE QUARANTAINE DÉJÀ DÉPASSÉE, nous ne sommes ni nés ni confinés de la dernière pluie, certains, dont je suis, ont trouvé la parade pour se sentir pousser de grandes ailes et voler loin. Cela s’appelle la lecture. Lire libère. Ça sonne bien ! Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que le mot liber – venu en toutes lettres du latin – désigne à la fois une des trois enveloppes qui constituent l’écorce de l’arbre et l’assemblage de feuilles manuscrites ou imprimées. De liber à la liberté en passant par les pages d’un livre, voici le plus court chemin de l’évasion quand le temps s’étire en longueur pour cause d’épidémie. Je ne parle pas de lire à toute allure sur un écran au rythme fou des algorithmes qui nous gavent d’infos en continu sur les maux du monde. Je pense aux livres de fiction qui, dans l’instant où le « il était une fois » est commencé, font tomber les murs autour de nous.

À tout seigneur tout honneur, c’était comme une visite de politesse d’aller s’enquérir du bon docteur Rieux qu’on avait laissé avec un rat crevé dans son escalier d’Oran, au début de La Peste de Camus. On y trouve cette belle phrase à méditer : « Ce que nous apprend le fléau, c’est qu’il y a en l’homme plus de choses à admirer qu’à mépriser. » Je n’ai pas quitté le grand Albert sans prendre un bain de chaleur dans Tipasa l’algérienne qui au printemps est habitée par les dieux. Et ces dieux « parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres ». Si Camus imaginait un « Sisyphe heureux », je vous garantis aussi une bouffée de bonheur en lisant ces pages, même si nous devons remonter encore le boulet des jours qui coulent trop lentement.

Déjà cette chronique s’achève, moi qui voulais vous parler du déstabilisant Malevil de Robert Merle (une poignée de survivants dans un château moyenâgeux après une guerre nucléaire qui a ravagé la France), du Jardin des Finzi-Contini de Giorgio Bassani (une autre forme de confinement : une famille aristocrate juive de Ferrare enfermée chez elle au moment des lois raciales de 1938 en Italie). Ou du comédien Stéphane Freiss qui chaque soir lit admirablement de grands auteurs, de Gary à Anaïs Nin, ici.

Ah, et avant de conclure, dire aussi un mot d’Un homme qui dort, de Georges Perec, où un étudiant se renferme sur lui-même, dans sa chambre, en écoutant le bruit d’un robinet qui goutte. Que n’a-t-il ouvert un roman !

Le covid, ça décape

Par Éric Fottorino

25/04/2020

C’ÉTAIT COURU ON LE SAVAIT, mais les faits et chiffres ont cette fois corroboré nos craintes. Tous ceux qui jouaient les fiers-à-bras en disant : « Le virus, connais pas » ont mis leurs peuples en danger plus que de raison. Dans le club des autruches têtes de mule, si l’espèce est répertoriée aussi bien que le pangolin et la chauve-souris, Donald Trump se pose-là, qui tenait encore il y a peu le virus pour un canular démocrate. À présent que l’Amérique compte plus de 50 000 morts, que les Indiens navajos sont parmi les plus touchés après les habitants de New York (dont 21 % ont été contaminés) et ceux du New Jersey, les comptes sont douloureux. « En un mois, nous apprennent les décodeurs du Monde Mathilde Damgé et Gary Dag, la crise économique liée au Covid-19 a détruit plus d’emplois aux États-Unis que la croissance n’avait réussi à en créer durant les dix dernières années. » Et de préciser : « Les inscriptions au chômage dépassent 26,4 millions, un chiffre inédit dans l’histoire américaine. Ce cumul “efface” les 22,8 millions d’emplois créés en dix ans. »

Pendant ce temps, Trump continue de jouer les apprentis sorciers. N’a-t-il pas suggéré de recourir à la luminothérapie et à l’injection de désinfectant pour se défaire du virus ?! Les protestations et les mises en garde n’ont pas tardé pour contester les propos présidentiels aussi dangereux que le Covid-19 lui-même : « Cette idée d’injecter dans le corps ou d’ingérer n’importe quel type de produit nettoyant est irresponsable et dangereuse », a déclaré le docteur Vin Gupta, un spécialiste du poumon, précisant qu’il s’agissait d’une méthode « couramment utilisée par les gens qui veulent se tuer ».

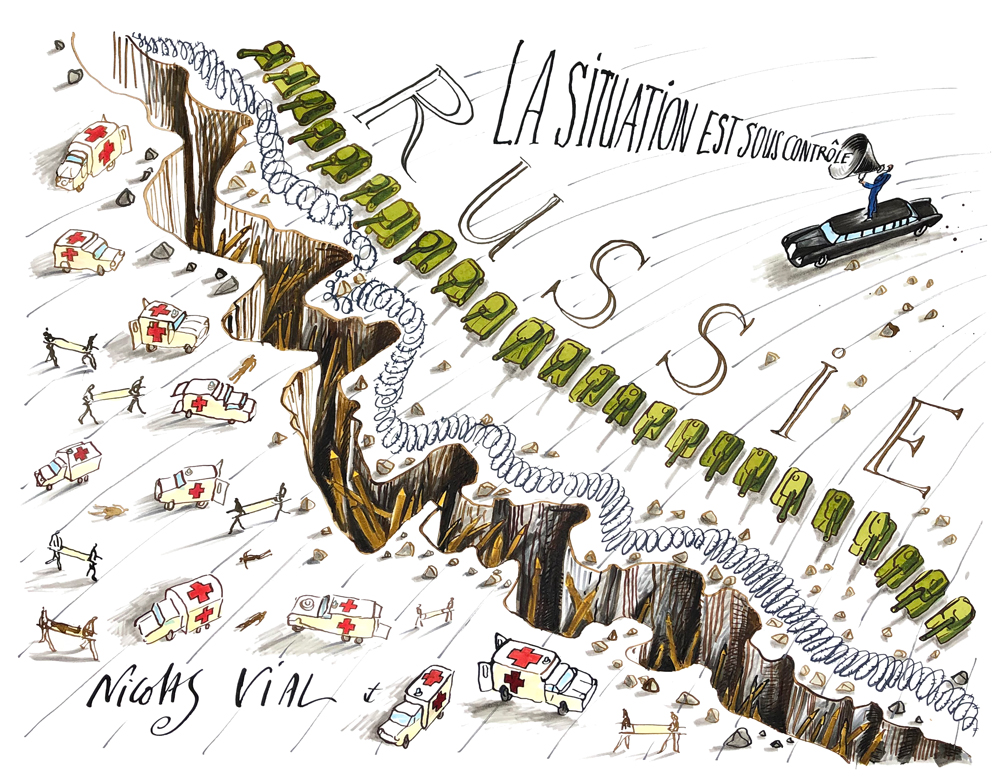

De son côté, Poutine, qui se vantait d’avoir bouté le virus hors de Russie, doit déchanter : le pic de l’épidémie est prévu chez lui pour la mi-mai et l’impéritie du Kremlin menace la Chine d’une deuxième vague d’épidémie. Quant au coronasceptique brésilien Bolsonaro, qui tient le Covid pour une « simple grippette » et prône le déconfinement, peut-il entendre que l’épidémie déjà galopante atteindra son sommet dans un mois ? Veut-il voir les images de ces morts enterrés à même la terre dans des milliers de fosses creusées en hâte à la pioche ou au tractopelle ? Non, à l’évidence. « Nous sommes à la limite de la barbarie », se lamente le maire de Manaus. On parle de « populicide ». Ce virus est un sacré décapant : il montre le vrai visage des salauds.

Quarantaine

Par Éric Fottorino

24/04/2020

LES CHIFFRES, PARAÎT-IL, NOUS AVAIENT PRÉVENUS. C’était même imparable. L’année 2020 n’était pas l’assurance d’avoir 20 sur 20 dans nos entreprises, mais plutôt la promesse d’une addition salée : 20 + 20 n’égale point la tête à Toto mais plutôt la quarantaine. Pas de faridondaine ni de calembredaine, mais une bonne vieille quarantaine sortie de derrière les fagots de l’histoire brûlant des mille feux de l’enfer, peste noire, choléras et pandémies à l’ancienne, de quoi vous mettre le trouillomètre à zéro. La quarantaine, donc, était écrite, inscrite dans l’année calendaire aussi sûrement que 2 et 2 font 4, on n’allait pas y échapper. Preuve que dans ce monde mondialisé capitaliste et tout le tintouin, c’est encore les chiffres qui ont le dernier mot.