Gotham City

Temps de lecture : 4 minutes

Lorsque j’ai été nommé à Wuhan, j’étais heureux. Si j’ai accepté d’y être « affecté » (drôle de terme), si je m’y suis exilé pour y travailler, c’était pour être au centre de nulle part, à la marge, au cœur des trous noirs du monde. « Pour un écrivain, je professais, auprès de mon cercle de fidèles (un éboueur, une bibliothécaire, un archiviste, une langouste, un ivrogne), c’est essentiel d’être nulle part, d’explorer les angles morts, les bas-côtés, le pays du jamais. » « Jamais, je n’irai à Wuhan, je disais, quand j’étudiais le chinois. Jamais je ne me marierai, j’affirmais aussi. » Bref, explorer. Non pas se décentrer, mais s’imbiber. Pas seulement d’alcool de riz.

Nommé au milieu de nulle part, je me retrouve donc au centre du monde – de sa machinerie. Étrange ironie du sort. Mais c’est un peu l’histoire de ma vie. Ce que je fuis, je le retrouve étrangement toujours : devant moi ! Wuhan, au centre de nulle part ? Dites cela lors d’un congrès sur la Chine en France et vous provoquerez les hululements des sinisants. Évidemment, Wuhan n’est pas au centre de nulle part. Bordée par le fleuve Yangzi, non loin du premier grand récit contemporain chinois (le barrage des Trois-Gorges, bâti entre 1997 et 2009), conurbation de trois noyaux urbains historiques, Hankou, Hanyang et Wuchang, elle est connue pour être la « ville aux cent lacs ». L’eau, d’abord, la définit. L’engloutissement est son horizon craint. Se rappeler, ici, la lutte acharnée, cet été, contre sa submersion, l’effondrement du barrage, à cause d’un fleuve en fusion, débordant de partout, suite à des semaines de pluies diluviennes et à la fonte accélérée des glaciers de l’Himalaya. Berceau de la civilisation chinoise, lieu de la bataille de la Falaise rouge en 208, bassin industriel, port, hub fluvial, routier et ferré, Chicago frelatée de l’Est, Wuhan devient la plus grande ville commerciale à la fin du XIXe, le moteur de la volonté de modernisation industrielle de la Chine au début du XXe. Un consulat de France est créé en 1862. Paul Claudel, vice-consul de Hankou en 1897, a pensé la structure de la concession française. Quand je sors le soir au Javair, bar hipster qui s’y trouve, dans une maison basse déglinguée, je vis dans un poème de Claudel. Ce qui explique sans doute pourquoi le général de Gaulle a fait de Wuhan le laboratoire de la coopération franco-chinoise à la fin des années soixante. Ou alors, c’est à cause de la traversée à la nage du Yangzi par Mao en 1966.

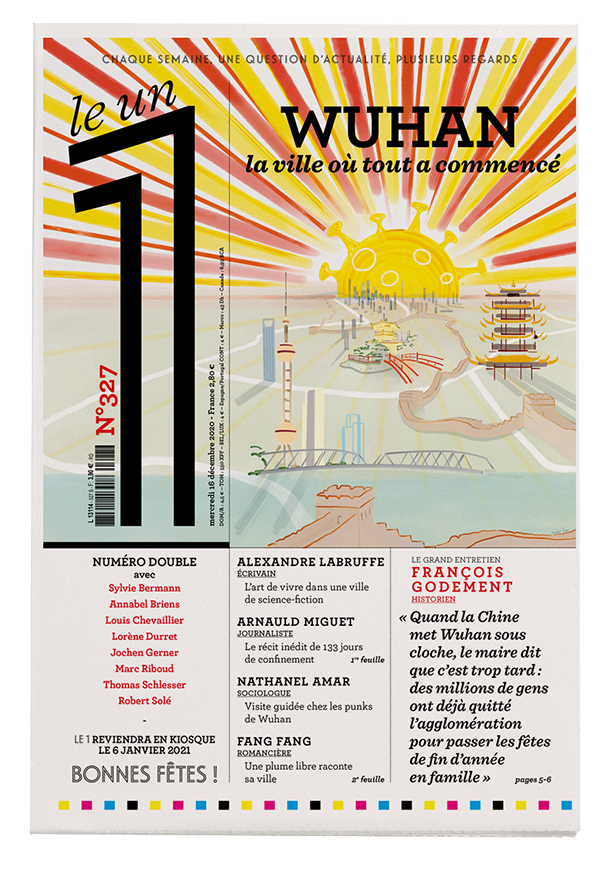

Aujourd’hui Wuhan ? Quand j’y atterris en octobre 2019, j’ai l’impression de tomber dans une dystopie. Et je la décris telle quelle, je la déréalise telle quelle : « Une ville de science-fiction, monstre, post-futuriste et rétro, à l’architecture étrange, gratte-ciel vitrés, vieux buildings décrépits, maisons basses des anciennes concessions, peuplée de drones et de robots. Une ville mutante. Qui n’a pas de forme précise. Où les immeubles remplacent les immeubles. Où des milliers de grues s’activent H24. » Quand je dis cela, je dévalise le réel. Quand je la qualifie d’apocalyptique, d’irréelle, de GOTHAM CITY, je tourne autour des mots, à la façon de Ponge : Comment une figue de paroles et pourquoi. Mon propos sert un tableau impressionniste. La vision d’un poème punk sur la Chine.

Ville mutante ? Oui : Wuhan est un labyrinthe en mutation constante. S’y promener, notamment à Wuchang, c’est se heurter sans cesse à des palissades vertes, recouvertes d’herbes plastiques et de slogans « CONSTRUCTION, CIVILISATION, PATRIE, SÉRÉNITÉ, LIBERTÉ », qui cachent des trous béants où s’activent tractopelles, excavateurs, compacteurs, bétonnières… qui détruisent ou construisent. Au milieu de bâtiments des années quatre-vingt-dix en forme de serpents. Ville hallucinogène ? Oui. Pour en savourer ses effets : contempler, en sirotant un cocktail au comptoir du bar de l’hôtel Marco Polo, 55e étage, face au Yangzi, les illuminations multicolores qui clignotent sur les buildings de la rive d’en face, grâce à des néons coordonnés posés sur leurs flancs. Leur fluorescence dessine un avant-goût du monde d’après : drapeaux de la Chine, personnages de manga, publicités pour Coca-Cola.

Wuhan, c’est un shot de vodka-piment, agrémenté de deux gifles au réveil. Ni dystopie ni uchronie, elle flotte (comme un glaçon dans ce shot) entre postmodernité et ruine. La traverser pour s’en rendre compte. Traverser Wuhan, c’est voyager dans le temps, les strates de l’histoire chinoise, où passé, futur et présent se mélangent à en devenir indistincts. Situé aux confins de la ville, près de la gare ultramoderne, le quartier pauvre de l’aciérie, cerné d’usines désaffectées, d’ateliers d’artiste et de quartiers délabrés des pêcheurs de lac, est un poème en soi.

Demain Wuhan ? Demain, en 2049 peut-être, l’OMS y installera son siège. Tout comme Green Peace et l’Organisation mondiale de l’intelligence artificielle. Quand j’y ai atterri en 2019, jusqu’à l’apparition du virus en décembre, les airpocalypses se succédaient, pilonnaient la ville, altérant sans doute définitivement mon cerveau, ma perception de l’irréel. Aujourd’hui à Wuhan, il n’y a plus de pollution. Le ciel est bleu. Indéfiniment et éternellement bleu. À croire qu’on l’a lavé à la javel. Ou alors il s’agit d’une incrustation sur fond vert.

« Quand la Chine a mis Wuhan sous cloche… »

François Godement

« Je suis extrêmement critique de l’État-parti chinois sur de nombreux plans, mais, en matière de gestion de l’épidémie, je l’absous au regard des failles relevées depuis aux États-Unis et en Europe. » L’historien spécialiste de la Chine revient sur la survenue du virus à Wuhan et la réaction des…

[Tremblements]

Robert Solé

UN BUSTE en bronze d’Alain Peyrefitte trône depuis 2002 dans le campus de l’université de Wuhan. Pour ceux qui l’auraient oublié, ce « grand ami du peuple chinois » a été ministre sous de Gaulle, Pompidou et Giscard d’Estaing. Il est l’auteur…

L’hyperpuissance du rat

Sylvie Bermann

La nouvelle année chinoise, placée sous le signe du rat, a commencé à Wuhan, métropole industrielle au bord du Yangzi, sous de bien mauv…