Bon vent

Temps de lecture : 4 minutes

« La vue est le premier de tous les sens vaincu au combat » écrit Tacite, le Latin, en parlant du peuple des Aryens, en Germanie. Ils leur apparaissaient si sauvages et belliqueux qu’ils décourageaient les soldats romains. Leur défaite commençait par les yeux, par l’apparence, par la surface.

Lorsque commença mon âge des douleurs et des souvenirs, j’étais enfant à Naples dans les années cinquante, une ville qui montrait ses habitants vaincus d’avance. Son crépi usé était un tracé de lézardes qui se ramifiaient et se creusaient d’un tremblement de terre à l’autre. Le visage de la misère, commune à une grande partie de l’Italie d’après-guerre, était balafré par un ictus monarchique, par le profil pirate d’un Onassis de banlieue qui, en pleine république, recueillait la majorité des votes des citoyens en faisant des génuflexions -devant les pauvres rejetons d’une dynastie expulsée. L’amiral sujet et sa suite les désiraient. L’arrière-plan était l’arsenal de guerre de l’OTAN et la ville était une capitale militaire de la Méditerranée, avant-poste et objectif nucléaire.

Nous avons ignoré la gloire d’être le centre d’une cible pour autrui, nous nous sommes seulement rendu compte que nous étions un mouillage et un quartier libre pour le délassement à terre des soldats. Les pétroliers étrangers raffinaient le pétrole brut d’Europe sur notre bord de mer. Et le but social des puissants sur la ville était : moins d’ouvriers et plus de contrebandiers. Ce fut la Naples que j’ai connue et qui s’est imprimée à chaud de siroco et à froid de tramontane sur les frissons et les sueurs d’un enfant. Le crépi noir des défaites pesait sur les élections achetées à coup de pâtes et de chaussures et sur le chemin de fer qui emportait des émigrants de bras et de pensées. Et pour l’oublier, il n’y avait qu’à lui tourner le dos sur le bord de mer, là où elle cessait enfin et où commençaient le plein air, le grand large des vagues.

Aujourd’hui, je me rends compte qu’une seule retouche de crépi, une seule place publique nettoyée de son fond de teint d’huile de moteur et de la solfatare des échappements, sont déjà signes de résurrection, comme le vent qui attrape Ézéchiel et l’emmène pour réanimer des ossements dans une vallée. Et si Tacite a raison en temps de guerre, il a aussi raison en temps de paix : la vue est le premier sens à vaincre en politique. On ne peut pas juger une administration à l’effet optique qu’elle produit ni l’évaluer avant la fin de son mandat. Seulement alors, une fois ses poches retournées, on verra si c’est de la poussière ou de la farine. Et pourtant, il faut un nouveau crépi, qui n’est pas une écriture, mais l’effacement des précédentes rédactions. Et pourtant, il faut une petite ferveur, une gaieté de réveil, une consolation des yeux. Et c’est déjà beaucoup.

Galilée démontra le premier que l’air avait un poids. S’il refaisait ses calculs aujourd’hui à Naples, il verrait qu’ici il pèse plus lourd. Il s’est alourdi de gaz, certains bénéfiques à la respiration comme l’espoir, d’autres volubiles et moins sains comme l’orgueil et la revanche. Ce sont les gaz des attentes, ils viennent d’un gisement de royauté souterraine, de fierté humiliée. Sous les hardes d’un chef-lieu de région règne la délinquance impudente d’un des rares centres fondamentaux du polygone Europe. Il en a été ainsi par droit de siècles et de géographie. La ville se soulève et s’abaisse, selon son bradyséisme politique indépendant du reste de l’Italie. Un fait divers peut exploser dans la pyrotechnie d’un symbole. Le présent est un câble découvert qui grésille au contact de l’air. Ici, c’est la récurrence de la chance qui compte. Aucun art ne peut l’enseigner ; il n’y en avait pas pour Icare capable de le maintenir en vol et en altitude et lui éviter de tomber.

La dernière tribu

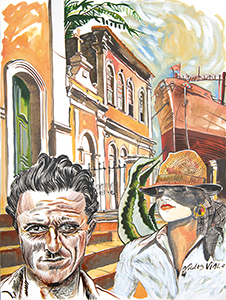

Ernest Pignon-Ernest

J’éprouve dans mon travail le besoin d’interroger les éléments qui fondent nos cultures, comme la religion ou la mythologie. À l’origine, je pensais partir en Grèce mais je suis tombé sur une série d’émissions de Fran…

« Mon désir d’Italie »

Jean-Noël Schifano

« C’est un réel espoir, celui d’une possible métamorphose de l’Italie. Une métamorphose que je crois tout à fait nécessaire pour redonner au Sud le statut qu’il mérite, et qui prendrait la forme d’un État f&eacut…

Idolâtrie

Régis Debray

Pourquoi faut-il que Venise, algue sucrée, bois humide et suri, sente la nécropole, alors que Naples, si funéraire, pète de santé ?

Une sirène, une république, une femme sans culotte

Catherine Clément

Catherine Clément revisite le mythe de la sirène Parthénope, à laquelle Naples doit son ancien nom.