La leçon de Vitruve

Temps de lecture : 4 minutes

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Claude Planchet © ADAGP, Paris 2015

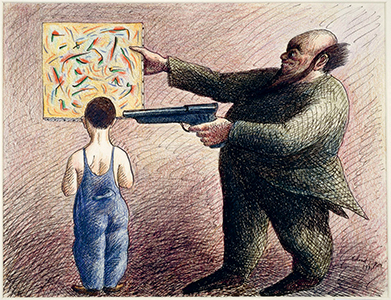

Concrètement, quels sont les obstacles principaux à un bon enseignement ? Les dégâts effarants du système de notation, par exemple. Quel éternel quiproquo, cette affaire de notes ! Pour le professeur, la note est censée évaluer un savoir. Combien sait cet élève ? Pour l’élève, elle évalue un statut : Combien je vaux aux yeux des autres ? La note est une valeur marchande. Elle isole l’individu, le flatte si elle est bonne, et si elle est mauvaise l’humilie vis-à-vis du groupe. Même les fameux élèves des « quartiers », réputés les plus rétifs à l’école, y sont sensibles ! Ici, avoir une mauvaise note n’a que peu de rapport avec le savoir ; c’est ne rien valoir aux yeux des autres et cela n’incite nullement à mieux travailler. La mauvaise note est vécue comme une offense, elle entraîne surtout un ressentiment à l’égard du prof (Madame Untel ou Monsieur Machin ne m’aiment pas) ou de l’institution. Dès lors, il s’agit moins de « se mettre au travail » que de trouver de bons trucs pour se procurer de bonnes notes. J’ai expérimenté ces combines moi-même, il y a cinquante-cinq ans, dans ma scolarité calamiteuse. Rien de nouveau sous le soleil, donc.

Sauf dans certains établissements où des professeurs ont décidé de mettre un terme à ce massacre en intéressant réellement les enfants à l’acquisition de leur savoir. Pas à son évaluation, à son acquisition ! Et à son utilisation.

L’école élémentaire publique Vitruve, dans le XXe arrondissement, à Paris, fait partie de ces trop rares établissements. Je travaille parfois avec elle. Là, sont mélangés des enfants de tous niveaux et de tous les milieux sociaux. Ils échappent à l’idée désastreuse qu’aider les plus faibles, c’est nuire aux plus doués. Ils travaillent ensemble et ne sont pas notés. À Vitruve, les élèves sont associés à un projet pédagogique commun qui va de ce qui s’enseigne en classe jusqu’à l’organisation de toutes les manifestations culturelles jalonnant l’année scolaire, en passant par la récolte et la gestion de l’argent qui les rend possibles. « Entreprendre pour apprendre », c’est la devise de Vitruve. Ici, le désir d’apprendre à lire, à écrire, à compter, à réfléchir posément, à organiser le réel, est éveillé par la pédagogie des instituteurs. (Je continue sciemment d’employer ce mot magnifique : instituteur.) Écrire un roman, jouer une pièce de théâtre, en faire les costumes, en monter les décors, collecter les fonds nécessaires à tout cela, fait partie du même mouvement créatif et galvanise le désir de tout apprendre et de vivre ensemble. À Vitruve, les élèves apprennent individuellement beaucoup de choses parce qu’ils font beaucoup de choses en commun.

Le résultat final est spectaculaire. Non seulement l’immense majorité des élèves de Vitruve entrent en sixième en sachant lire, écrire, compter et raisonner, mais ils s’adaptent facilement aux exigences de cette nouvelle collectivité dite « normale ». C’est qu’au lieu d’avoir été isolés les uns des autres par l’esprit de compétition, ces élèves, jamais notés, ont été formés à la complexité du vivre ensemble qui exige tant de savoirs ! Ils y ont acquis une vraie autonomie, fondée sur un bel esprit de responsabilité.

Dès lors, question : pourquoi un tel modèle n’est-il pas généralisé ? Parce qu’il repose sur un postulat de départ qui nécessiterait une formation différente des instituteurs, et peut-être une mentalité moins frileuse des parents. À Vitruve, les instituteurs ne travaillent pas davantage, mais ils sont davantage «présents» à leurs élèves. Ils ne peuvent compter sur la routine d’un enseignement normatif et la mécanique reposante de la notation. Quant aux parents, l’évolution plus rapide de leurs enfants les prive un peu plus tôt des joies du cocooning. Un enfant éveillé devient assez vite un interlocuteur dont il faut sérieusement tenir compte. Pour ce qui est de l’État … l’État réforme, il ne forme pas.

« Nous sommes passés des inégalités passives aux inégalités actives »

Christian Baudelot

Que vous inspire la vague de protestation soulevée par le projet de réforme du collège défendu par le gouvernement ?

Elle dit beaucoup sur la nature du système d’enseignement français. Ceux qui protestent tiennent à défendre et à maintenir des formes élitaires d’éducatio…

Une autre approche pédagogique

Clara Bellar

Dans la non-scolarisation ou l’instruction en famille, il y a deux tendances : le homeschooling, où les parents font l’école à la maison, et l’apprentissage autonome (parfois appelé unschooling), basé sur les ce…

Roman

Robert Solé

Pour enseigner l’histoire au collège, deux conceptions s’opposent. Ouvrons davantage les programmes sur le vaste monde, disent les uns. Finissons-en avec une mise en scène trompeuse, destinée à exalter la grandeur de la France, les sentiments identi…

La leçon de Vitruve

Daniel Pennac

Concrètement, quels sont les obstacles principaux à un bon enseignement ? Les dégâts effarants du système de notation, par exemple. Quel éternel quiproquo, cette affaire de notes ! Pour le professeur, la note est censée évaluer un s…