« Ce n’est pas un remède miracle, mais une réponse possible »

Temps de lecture : 7 minutes

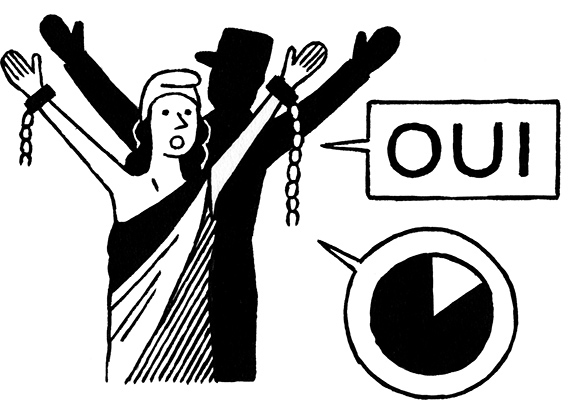

Le RIC, référendum d’initiative citoyenne, est mis en avant par les Gilets jaunes. Comment analysez-vous cette revendication ?

Ce qui a longtemps fait tenir le système, c’étaient des partis politiques qui fonctionnaient, qui organisaient la société et une communication dense entre décideurs et citoyens. Aujourd’hui, ils ne jouent plus ce rôle. Au surplus, on observe une évolution marquante : la perte de légitimité des élections qui se caractérisent par un fort taux d’abstention. Dans ce contexte, le RIC n’est pas un remède miracle, mais l’une des réponses possibles.

Cette revendication n’émerge pas de nulle part : elle est très forte sur les réseaux sociaux, dans des mouvements politiques ou à l’université. D’autre part, on observe que ce mode de votation, qui était une spécificité suisse en Europe, et qui avait essaimé aux États-Unis et au Canada, en particulier sur la côte Ouest, s’est aujourd’hui beaucoup étendu.

« Dans le référendum à la française, il y a une forte dimension plébiscitaire »

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

L’un des exemples les plus parlants est celui de l’Allemagne. Après la réunification de la RFA et de la RDA, les Länder de l’Est se sont dotés de constitutions et y ont inclus l’initiative citoyenne. La plupart des Länder de l’Ouest ont suivi. Or, en Allemagne, la réticence à l’égard des référendums était extrêmement puissante en raison du référendum-plébiscite du 19 août 1934 associé aux pleins pouvoirs donnés à Hitler. Ce qui paraissait donc impossible pour des raisons historiques s’est finalement mis en place.

Quelle est la principale différence entre le référendum et le RIC ?

Le référendum renvoie à une initiative qui vient d’en haut, l’initiative citoyenne vient, elle, d’en bas. En outre, dans le référendum à la française, il y a une forte dimension plébiscitaire : le président ou le gouvernement tentent d’obtenir une légitimité par rapport à une mesure particulière. L’initiative citoyenne tend à découpler sa démarche de la procédure référendaire.

On note en France une forte réticence vis-à-vis du RIC, en tout cas parmi les élites. Le Premier ministre a pu dire : « Le RIC, ça me hérisse. » Comment l’expliquez-vous ?

Il existe d’abord une grande ignorance sur le sujet, d’où des réactions naïves et peu informées : on limite le référendum à des situations de crise et on se polarise sur le Brexit ou la votation contre les minarets en Suisse pour en tirer des conclusions hâtives.

« Le RIC est un outil démocratique onéreux »

Avec ce raisonnement, on pourrait dire : supprimons les élections qui ont permis l’arrivée au pouvoir d’Orbán en Hongrie ou de Trump aux États-Unis ! Une deuxième raison tient à la frilosité d’élus qui pensent qu’au bout du compte ils seraient dépossédés de la décision finale. Ils tiennent à ce que la définition de l’intérêt général reste leur monopole. La troisième raison renvoie à un ensemble de craintes plus solides et fondées, que je préfère définir comme des défis.

Lesquels ?

On peut les lister : d’abord, l’argent. C’est le premier défi, car le RIC est un outil démocratique onéreux. On peut le relever plus facilement en France et en Europe en général, car il existe déjà des lois sur les dépenses électorales qu’il s’agirait d’étendre au RIC.

Quel est le deuxième défi ?

La crainte de voir s’organiser des référendums sur la peine de mort, sur le mariage pour tous, sur des sujets permettant aux démagogues de marquer des points. C’est une objection plus sérieuse, d’autant qu’une partie de ceux qui défendent le RIC postulent que la souveraineté populaire ne saurait être limitée.

« Ces assemblées ont permis un niveau élevé de délibération, mais aussi d’éliminer les fake news »

Une réponse à cela consiste à dire que, comme pour n’importe quelle loi, il faut un contrôle de constitutionnalité préalable. Dernier défi, la crainte de voir des décisions prises sous le coup de l’émotion, et dans le cadre d’une rhétorique populiste. Mais cet argument paraît bien excessif.

Pourquoi ?

Lorsqu’on regarde le processus par lequel on aboutit à une initiative citoyenne, en Suisse ou aux États-Unis, cela prend deux ou trois ans. Il faut ouvrir un processus légal, recueillir les signatures, engager des discussions avec le pouvoir, puis organiser la campagne, puis le vote, etc. C’est une longue affaire ! Contrairement à une idée reçue, il ne s’agit pas de faire signer des gens sur Internet. Il faut déposer officiellement sa signature en montrant une pièce d’identité ; c’est un gros travail qui fait qu’en Suisse comme en Californie, ce sont souvent des sociétés privées qui effectuent ce démarchage.

Quels sont les avantages d’une telle procédure ?

Elle tend à politiser les débats dans le bon sens. Quoi qu’on pense du résultat du référendum sur la Constitution européenne de 2005, on ne peut pas nier que cela ait contribué à une véritable discussion sur le fonctionnement de l’UE. L’exemple du référendum sur l’avortement en Irlande deux ans après celui sur le mariage pour tous, est aussi éclairant : des électeurs réputés très conservateurs ont choisi de légaliser le mariage gay et l’IVG.

« Si le RIC était légalisé, ce serait une autre république qui se mettrait en place – plus participative et plus délibérative »

Au cours de ces deux processus, l’initiative est venue d’une assemblée citoyenne majoritairement ou complètement tirée au sort. Ces assemblées ont permis un niveau élevé de délibération, mais aussi d’éliminer les fake news et de dépolitiser les débats, au sens partisan du terme, ce qui a ensuite orienté positivement le débat parlementaire. Le résultat du référendum britannique autour du Brexit aurait été différent s’il avait été précédé par les débats d’une assemblée citoyenne.

Pour vous, le référendum peut être un outil d’approfondissement démocratique. Considérez-vous que cela puisse être le cas dans le contexte de la culture politique française ?

Bien sûr. Nous avons aujourd’hui en France assez de culture politique d’un côté, un tissu de la société civile suffisamment développé de l’autre, sans compter des garanties comme le Conseil constitutionnel, pour intégrer cet outil. Il s’agirait évidemment d’une « petite » révolution. Si le RIC était légalisé, ce serait une autre république qui se mettrait en place – plus participative et plus délibérative. L’adoption du RIC, à elle seule, ferait passer à une autre logique. Je ne vois pas ce qui dans la culture française s’opposerait à cela.

Les corps intermédiaires ne seraient-ils pas pour le coup complètement court-circuités ?

C’est une crainte que je crois très largement infondée, pour la raison suivante : on explique généralement que le référendum est un dialogue direct entre un peuple et son dirigeant, mais ça, c’est le référendum à la française, le référendum plébiscitaire. Dans les référendums d’initiative citoyenne, lorsque la procédure est mise en place sérieusement, que se passe-t-il ?

« L’idée d’instituer des mini-publics, des jurys citoyens ou des assemblées citoyennes tirés au sort, permet de renouveler la vie publique »

Avant même que certains lancent une initiative, les parlementaires se trouvent obligés de davantage dialoguer avec la société sous peine de voir leur travail législatif mis en cause après coup. Deuxièmement, en raison de la difficulté d’organiser une campagne référendaire déjà évoquée. Il faut démythifier une vision très présente chez les Gilets jaunes et chez bon nombre de tenants du RIC : les simples citoyens se lancent, font campagne et ça marche. Cela ne se passe pas comme ça. À l’échelle d’une ville, oui ! Au niveau national, non. En Californie ou en Suisse, pour ne prendre que ces deux exemples, il faut des forces considérables, des forces militantes pour y arriver. Du coup, il faut des organisations intermédiaires, des partis, des syndicats, de grandes associations, des grands lobbies à la manœuvre.

Pensez-vous à d’autres outils démocratiques qui pourraient avoir des effets positifs ?

Il existe plusieurs pistes. L’idée d’instituer des mini-publics, des jurys citoyens ou des assemblées citoyennes tirés au sort, permet de renouveler la vie publique. Cela induit des moments de délibération de qualité impliquant des citoyens ordinaires. Il faudrait aussi développer une contre-expertise citoyenne. Prenez l’exemple de la chimie : vous avez à Bruxelles environ 120 permanents de l’industrie, des experts dotés d’une grande compétence technique qui plaident en faveur de la mise sur le marché des produits proposés par leur industrie. Une grosse ONG comme Greenpeace en a dix fois moins. Cet exemple est reproductible dans tous les secteurs. Il est urgent de nourrir une contre-expertise citoyenne qui serait à la fois reconnue et subventionnée par les institutions. Comment voulez-vous autrement rivaliser avec les industries ? Il faut enfin que les habitants des quartiers populaires, comme les citoyens au niveau national, accroissent leur pouvoir d’agir.

Propos recueillis par LAURENT GREILSAMER & VINCENT MARTIGNY

« Ce n’est pas un remède miracle, mais une réponse possible »

Yves Sintomer

Le RIC, référendum d’initiative citoyenne, est mis en avant par les Gilets jaunes. Comment analysez-vous cette revendication ?

Ce qui a longtemps fait tenir le système, c’étaient des partis politiques qui fonctionnaient, qui organisaient la société e…

[Ouais]

Robert Solé

Tout le monde est d’accord pour dire qu’un référendum ne supporte pas l’ambiguïté : la question posée aux électeurs doit être clairement formulée. Mais se préoccupe-t-on de la validité de la …

Le RIC ou le peuple illusoire

Pierre-Henri Tavoillot

Comment peut-on être contre le RIC ? Ce sigle contient trois mots magiques : référendum, initiative, citoyenne. Pour ses partisans, il est la panacée contre le mal qui ronge la démocratie : la dépossession du pouv…