« Le Corbusier a triomphé pour le meilleur et pour le pire »

Temps de lecture : 8 minutes

On prête à Malraux la formule : « Le xxie siècle sera religieux ou ne sera pas. » Diriez-vous de la même manière que notre siècle sera urbain ou ne sera pas ?

C’est déjà une réalité. Le fait urbain est majoritaire. Ce grand mouvement d’urbanisation a commencé dès la fin du xxe siècle. D’abord favorisé par la circulation automobile, il s’est développé encore plus rapidement ces quinze dernières années. Quand vous survolez en avion la plaine du Pô ou la région de Lille-Rotterdam-Cologne, vous voyez bien qu’il y a de la lumière absolument partout. Ces grandes zones forment pratiquement des conurbations. Pour qualifier ce phénomène, les urbanistes ont inventé l’expression de « ville diffuse », qui rend compte de l’effacement de l’ancienne frontière entre la ville et les campagnes, longtemps ancrée dans les mentalités.

On commémore cette année le cinquantenaire de la mort de Le Corbusier. Est-il, comme on l’affirme, l’inventeur de la ville moderne ?

Le Corbusier n’a pas tout inventé même si son travail représente l’une des plus extraordinaires figurations de l’urbanisme contemporain. C’est l’un des personnages les plus complexes, les plus importants de l’histoire de l’architecture. À partir de 1927, il participe de manière quasi annuelle aux Congrès internationaux d’architecture moderne, qui réunissent de 50 à 60 professionnels, pour la plupart venus d’Europe. Ils repensent leur discipline de manière très systématique. Le congrès consacré à l’urbanisme a eu lieu en 1933 sur un paquebot croisant de Marseille à Athènes : il a donné son nom à la fameuse Charte d’Athènes qui inspirera la reconstruction de la France de l’après-guerre.

En quoi sa vision des villes était-elle si particulière ?

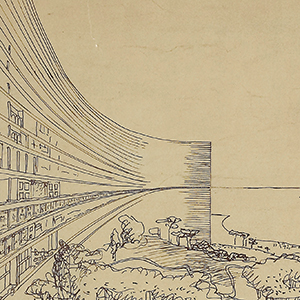

Le Corbusier veut faire triompher une ville rationnelle et cartésienne, faite d’immenses étendues d’immeubles identiques, assez hauts, normés. Une ville qui n’a plus rien à voir avec la ville ancienne, qui n’a aucun égard pour elle. En 1925, le plan Voisin envisage la destruction radicale de plusieurs kilomètres carrés du centre de Paris pour laisser place à des autoroutes à grande vitesse et des échangeurs à l’américaine. C’est une rupture complète, une haine totale de la ville ancienne. C’est un projet qu’il célèbrera jusqu’à sa mort et qui ne peut donc être considéré comme une erreur de jeunesse. Cette vision de l’urbanisme lui attire l’adulation de nouveaux mouvements fascistes inspirés par Mussolini comme le Faisceau, créé en 1925, et le Parti fasciste révolutionnaire, fondé en 1928, dont les dirigeants sont ses amis proches. Ces derniers se passionnent pour sa ville moderne, brutale, égalitaire et ordonnée, et y voient la matérialisation en urbanisme de ce qu’ils rêvent pour la société.

Comment rêve-t-il sa ville ?

Obsédé par l’ordre, à titre personnel et théorique, il rêve d’une ville de hiérarchie dans laquelle il n’y aura plus d’endroit où se perdre, où se laisser aller à de mauvaises habitudes. La naissance d’une société de loisir avec la baisse du temps de travail, bientôt limité à 40 heures sous le Front populaire, et le fait de voir beaucoup de gens se retrouver dans la rue inquiètent l’architecte. Il développe son projet en 1934 sous le nom de « Ville radieuse ». Une ville, fidèle à la Charte d’Athènes, composée d’immeubles orientés par rapport à la course du soleil pour des raisons d’hygiène, de circulation de la lumière dans les appartements, cernés d’espaces verts ou de grands stades. Les activités de la population se résument alors à être chez soi en famille ou à faire du sport. Il n’y a plus de ville !

Ses idées étaient-elles utopiquesou a-t-il réellement porté le concept de ville nouvelle ?

Son pari, celui d’un monde neuf et rationnel, a triomphé pour le meilleur et pour le pire. Ses idées se sont incarnées dans la forme abâtardie des grands ensembles. Ses amis ont toujours affirmé qu’il n’en était pas responsable, que ces ensembles avaient été construits par ses ennemis, les architectes distingués par le Prix de Rome. Or, ces architectes ont tous été formés idéologiquement par Le Corbusier. Ce sont bien ses disciples qui, dès le milieu des années 1950, sont à l’origine des grands ensembles.

Ces grands ensembles sont aujourd’hui habités par les classes les plus modestes. Le terme d’« apartheid », récemment utilisé par le Premier ministre, est-il un gros mot ?

Le terme ne m’a pas scandalisé. Je comprends pourquoi des voix s’élèvent mais dans les faits, c’est bien cela qui se passe : des populations aux histoires et cultures différentes s’établissent dans des territoires qui leur sont assignés par les difficultés de vie, par des questions sociales. Ces grands ensembles n’ont pas toujours ressemblé à cela. Jusqu’au début des années 1970, ils étaient habités par des personnes de la petite bourgeoisie et de la classe ouvrière. Il faut imaginer le sentiment des générations pionnières qui venaient s’établir dans ces barres magnifiques devant de grands espaces intacts et participer à une sorte d’épopée urbaine collective. Mais progressivement, la « sarcellite » s’est installée, causée par l’ennui de la ménagère – les femmes étaient alors peu nombreuses sur le marché du travail –, puis l’arrivée des « blousons noirs ». Cela n’avait rien à voir avec le mal actuel des grands ensembles, dû au chômage intense et aux difficultés ethniques ou raciales.

Pouvez-vous esquisser une typologie des grandes phases urbanistiques qui ont marqué les villes du xxe siècle ?

Il y a eu les cités-jardins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit d’un compromis entre la banlieue et la ville : très pittoresques, pas trop denses et bien équipées. Après la guerre et les destructions de 1939-1940, il y a une première période de reconstruction durant laquelle on bâtit des maisons de taille modérée, souvent en pierre ou en brique, en tenant encore compte du dispositif de la ville ancienne. La seconde période, après la Libération, fait place à un urbanisme tout à fait différent. Au nom de la Charte d’Athènes, le régionalisme est banni, au même titre que tout ce qui célèbre l’ancienne France. C’est la période des très grands ensembles qui apparaissent dans les années 1950 avant d’être définitivement interdits en mars 1973 par Olivier Guichard, ministre de l’Équipement et de l’Aménagement du territoire. Enfin, dans les années 1980, un urbanisme plus attentif aux conséquences sociales et économiques apparaît du fait que le pouvoir urbain est confié aux élus locaux.

Et aujourd’hui ?

Les normes sont de plus en plus mondialisées. Les architectes travaillent sur une scène mondiale. Toute agence d’architecture a aujourd’hui des collaborateurs étrangers. Ainsi, normes et usages tendent à être homogénéisés. Prenez l’exemple des écoquartiers. De quoi s’agit-il ? Un écoquartier est un label qui permet d’obtenir des financements d’État pour un secteur urbain qui s’inscrit dans le cadre du développement durable. Cela correspond à une volonté européenne. Tous les États sont sommés de mettre en œuvre un système de normes complexe, relatif entre autres à l’isolation thermique, aux systèmes d’énergies renouvelables, à la végétalisation, à la protection de la faune, à l’éclairage et au développement de modes de transport doux.

Ces écoquartiers esquissent-ils une ville nouvelle ?

Moins qu’une ville nouvelle, ils présentent des nouveautés. Si l’écoquartier doit satisfaire un certain nombre d’exigences écologiques, il doit aussi les manifester. Le décor doit changer, ce qui implique, par exemple, un recours accentué au métier de paysagiste qui n’existait pratiquement pas il y a vingt-cinq ans. Les quartiers de Billancourt développés depuis une dizaine d’années près de l’île Seguin sont en grande partie le fruit du savoir des paysagistes et des écologues. L’époque de l’architecte chef d’orchestre est révolue. Aujourd’hui, l’urbanisme est un travail d’équipe qui fait systématiquement appel à diverses spécialisations comme la scénographie, le paysagisme, l’acoustique et l’éclairage. Il existe aujourd’hui des milliers de paysagistes et d’éclairagistes.

Propos recueillis par LAURENT GREILSAMER et MANON PAULIC

« Le Corbusier a triomphé pour le meilleur et pour le pire »

François Chaslin

On prête à Malraux la formule : « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. » Diriez-vous de la même manière que notre siècle sera urbain ou ne sera pas ?

C’est dé…

Agglomérations

Robert Solé

ARNAC-LA-POSTE : Bourg de la Haute-Vienne, injustement montré du doigt, alors que ses citoyens (Arnacois) ont toujours affranchi leur courrier selon le tarif en vigueur.

BANLIEUES : Communes suburbaines présentant de graves problèmes sociaux. Neuilly-s…

Une île à la pointe de l’écologie

Manon Paulic

Enveloppée dans une longue robe rouge, la jeune soliste aux boucles blondes fait face à la nef. Elle regarde en l’air, vers les voûtes, et accompagne de sa voix puissante les dernières notes qui émanent de l’orgue. Pour ce concert, la cathédral…