Quand l’argent naît à partir de rien

Temps de lecture : 15 minutes

Tout comme il faut un militaire pour faire la paix, il a fallu un libéral pour porter la dépense publique et le déficit à un niveau jamais atteint. Singulier tête-à-queue idéologique que celui d’Emmanuel Macron, conquérant le pouvoir en exaltant l’émancipation individuelle et l’orthodoxie budgétaire, et l’exerçant en dépensant des tombereaux d’argent pour accroître le champ de l’État.

Tout cela à cause du virus. Un virus qui a inversé les polarités de l’économie : ce qui était mauvais est désormais bon, et ce qui était bon est désormais infâme. Au point que nous sommes, Français et bien d’autres dans le monde, engagés dans une extraordinaire course à la dette dont on ne voit pas la fin. Ou plutôt – si l’on s’en tient à l’histoire, qui n’est pas avare de leçons en matière de catastrophes financières provoquées par l’excès de dette – dont on peut redouter la fin.

Souvenez-vous. C’était il y a deux ans et demi, c’est-à-dire un siècle. Au centre hospitalo-universitaire de Rouen. Notre jeune président, toujours prêt à ferrailler avec ses contradicteurs dans des discussions impromptues, s’empaillait avec une soignante qui lui reprochait le manque de moyens et de lits. Comme à l’habitude, Emmanuel Macron ne céda pas un pouce de terrain : « À la fin, les moyens, c’est vous qui les payez aussi, répondait-il aux blouses blanches. Il n’y a pas d’argent magique. »

C’était en effet l’opinion d’une bonne partie des économistes et de la quasi-totalité des milieux d’affaires : il n’y a pas d’argent magique. Autrement dit, on ne peut dépenser plus que ce que l’on gagne, sauf à s’endetter. Un État avait bien sûr la liberté de le faire, mais au prix, s’il dépassait la mesure acceptable, de vivre sous le joug de ses créanciers. Pour obtenir des crédits, il fallait en effet solliciter les prêteurs, ceux qu’on appelle les investisseurs. Grandes banques internationales et petits épargnants – via des fonds collectifs –, ils se retrouvaient tous sur le marché de l’argent, et distribuaient leur capital contre promesse, non seulement de remboursement à terme, mais aussi de rémunération annuelle – le taux d’intérêt. Ce taux était fluctuant. Les États solides – l’Allemagne ou la Suisse – étaient gratifiés d’un taux faible, car les investisseurs étaient à peu près certains d’être remboursés. À l’inverse, les États dispendieux ou de mauvaise réputation – l’Italie ou pire, la Grèce – étaient taxés d’un taux élevé, pour rémunérer le risque que prenait le prêteur à engager son capital.

Le taux d’intérêt était donc une sorte de note, décernée par les détenteurs de capital à ceux qui manquaient de capital. Dit autrement, il était la mesure du rapport de force entre les deux parties. Un système parfaitement justifié vu de la fenêtre du prêteur, mais absurde aux yeux de l’emprunteur, parce qu’il aggravait mécaniquement ses difficultés financières, avec la charge de la dette, c’est-à-dire le loyer de l’argent. Le budget de la France réglait ainsi plusieurs dizaines de milliards d’euros chaque année en intérêts. Soit autant que le budget de l’Éducation nationale.

Comme ce taux d’intérêt était fluctuant, nous restions à la merci d’une crise de confiance, qui l’aurait fait monter brutalement et nous aurait étranglés financièrement, en alourdissant la charge de la dette. Le risque était alors celui de la boule de neige qui grossit en dévalant la pente : s’endetter de plus en plus pour payer et les intérêts et la dette. Les investisseurs sont en effet des âmes sensibles, et de surcroît moutonniers comme les quadrupèdes bêlants de Panurge. Quand ils ont peur, ils s’enfuient tous en même temps. Ce qui fait mécaniquement monter le prix de leurs services. Que la France effrayât ces investisseurs par des dépenses intempérantes, ou des déclarations révolutionnaires du ministre des Finances, ou encore avec l’arrivée d’un gouvernement défavorable aux riches, le risque était alors de se fracasser sur « le mur de l’argent ». De ne trouver de la fraîche qu’à des taux usuriers.

Non pas que la réputation de la France soit désastreuse en matière de finances publiques. Nous n’avons pas fait défaut depuis les guerres napoléoniennes. Pendant la Révolution, le grand argentier de la Convention, Joseph Cambon, avait repris au nom de la République les dettes de l’Ancien Régime. Mais nous avons quand même tondu nos créanciers de façon subreptice tout au long du XXe siècle – jusqu’à la mise en place de l’euro. Avec le bon vieux subterfuge de l’inflation. Lorsque les prix augmentent, les salaires et les revenus de l’État progressent aussi, alors que la dette déjà contractée ne varie pas. Cela permet de la rembourser plus facilement – en monnaie de singe, dévaluée. D’« euthanasier les rentiers », comme le disait l’économiste britannique Keynes. À la fin des années 1920 par exemple, la valeur du franc est divisée par cinq, pour solder la dette de guerre, qui se trouve alors mécaniquement réduite des quatre cinquièmes. Après la Seconde Guerre mondiale, la technique est la même. Technique utilisée sans mesure de De Gaulle jusqu’à Mitterrand.

La rémanence de cette tradition inflationniste et la persistance de nos déficits ont rendu nos rapports avec les marchés volcaniques. Surtout lorsque le climat économique est mauvais. Comme pendant la crise de l’euro, en 2012, ce qui avait valu à la France de perdre son fameux Triple A – « trésor national », comme le disait alors Alain Minc. Il s’agissait d’une évaluation décernée par les agences financières, l’un des éléments entrant en compte pour fixer le niveau des taux d’intérêt. En janvier 2012, dans les derniers jours de la présidence Sarkozy, la presse économique débordait d’articles sur les risques de faillite à Paris. Une crainte qui a assombri le quinquennat de François Hollande, commencé en mai 2012, au point de lui faire déclencher une véritable avoinée fiscale pour redresser les comptes du pays.

Voilà pourquoi il ne pouvait y avoir d’argent magique. Et pourtant, au début 2020, tout cela s’est volatilisé.

Incroyable retournement, qui a balayé des siècles d’histoire financière en quelques jours. Face à la vague montante de l’épidémie, la plupart des pays ont décidé un confinement. Début avril, près de la moitié de l’humanité est recluse chez elle. Les déplacements ont tant diminué que le mouvement de rotation de la Terre en a été modifié ! L’économie s’est alors effondrée, et pour parer aux dégâts sociaux, les gouvernements ont mis en place de puissantes aides financières, pour les citoyens et les entreprises. La France, dont l’État providence est sans équivalent au monde, s’est distinguée par l’ampleur et la qualité du filet de sécurité qu’elle a mis en place : chômage partiel, fonds de solidarité, annulation de charges, prise en charge partielle des loyers, prêts garantis par l’État… L’État français aura engagé ou garanti, à la fin 2020, au bas mot 300 milliards d’euros pour lutter contre l’épidémie. L’équivalent de quatre années de recettes de l’impôt sur le revenu.

Pour éviter de subir les hallebardes des investisseurs, les États ont recours à un stratagème : mobiliser les banques centrales, la Banque centrale européenne pour la zone euro. Ces organismes ont le monopole de la création d’argent. Eux seuls peuvent imprimer des billets et frapper des pièces. En principe, ils ne le font qu’avec la plus grande des prudences, n’augmentant la masse monétaire en circulation que de façon proportionnelle à la croissance. L’orthodoxie économique recommande en effet la précaution en ce domaine, afin d’éviter la hausse des prix. Car une « loi » économique veut que si la quantité d’argent augmente trop brutalement, les prix flambent. C’est ce que l’on a observé à maintes reprises, même à l’époque des découvertes de nouveaux gisements d’or et d’argent, qui avaient alors provoqué une forte inflation.

Ces temples de la prudence que sont les banques centrales ne répondent qu’à Dieu, comme les magistrats des cours constitutionnelles. Ils ont été émancipés de la tutelle politique dans les années 1990, sur le modèle de la prestigieuse Bundesbank allemande, car on voulait à tout prix éviter que le pouvoir politique ne pénétrât dans leurs coffres. Toujours soucieux d’être réélu, un gouvernement aurait pu faire marcher la planche à billets pour financer ses promesses, et déclencher ainsi une vague d’inflation qui aurait pénalisé les épargnants et l’économie. Dans la zone euro, c’est le traité de Maastricht qui garantit cette indépendance de la Banque centrale.

Toutes ces protections ont volé en éclats à cause du virus. Car, devant le désastre économique, les banques centrales ont accepté de financer les États dans leur lutte contre l’épidémie, en créant de l’argent. À partir de rien.

À partir de rien, vraiment ? De rien, vraiment, cher lecteur. En rajoutant quelques zéros sur leurs propres comptes bancaires, avec un terminal d’ordinateur. Elles prêtent ensuite ces sommes – des dizaines de milliers de milliards ont été créés ainsi en 2020 – aux États et aux banques, sans intérêt ou presque, sur dix ans au moins. Ce sont les seuls acteurs économiques qui ont le droit de bidouiller leur compte bancaire sans aucune limitation, au nom de la prospérité et du bien communs.

Du coup, les investisseurs, les taux d’intérêt, la notation financière, les marchés ne suscitent plus qu’indifférence de la part des États. En fait, on a trouvé un trésor dans le jardin… Apparemment inépuisable. La dette de la France augmente donc sans mesure, elle devrait largement dépasser 120 % de la richesse nationale, un niveau que nous n’avons pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce surcroît de dette causé par le coronavirus est largement détenu, non par des fonds de pension, des assureurs ou des épargnants, comme c’était le cas auparavant, mais par Christine Lagarde, présidente de la BCE. BCE qui appartient elle-même aux États de la zone euro, de façon proportionnelle à leur poids économique dans l’union monétaire.

Cette technique n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été utilisée durant la crise de l’euro, déjà par la BCE. Elle l’a été encore par la Federal Reserve, la banque des États-Unis, au moment de la crise des subprimes. Elle l’est également, depuis des années, par la banque du Japon, un pays plombé par les effets d’une crise financière vieille de plus de trente ans, qui ne parvient pas à retrouver la croissance. Et cela n’était que la réédition d’un très vieux mécanisme car, de tout temps, les États et les souverains ont cherché à dépenser plus qu’ils n’avaient en caisse. Naguère, à l’époque des pièces d’or, les autorités en rognaient une partie, pour la fondre et frapper de nouvelles pièces. Il reste dans notre langue la trace du trébuchet, cette balance qui permettait de peser le poids d’or des espèces, pour attester qu’elles étaient bien « sonnantes et trébuchantes ».

Utilisé il y a dix ans pour contrer les effets de la crise financière, ce système est désormais sollicité au-delà de toute mesure. 15 000 milliards de dollars – à peu près autant en euros – ont été empruntés depuis le début de la crise sanitaire dans le monde, en quelques mois. Ils s’ajoutent à un montant qui était déjà vertigineux avant le virus, pour atteindre, au niveau mondial, 277 000 milliards de dollars, soit 365 % du PIB mondial – la valeur de presque quatre années de croissance économique sur la planète. Jamais, même après la Seconde Guerre mondiale, la dette n’a été aussi élevée.

Si l’on avait suivi la théorie monétaire, cette création d’argent intempérante aurait dû provoquer une forte hausse des prix. Or, il n’en a rien été. Et la plupart des économistes tirent argument de ce calme apparent pour dissiper les craintes des honnêtes gens : le monde a changé, nous disent-ils. Il est désormais possible de faire pousser de l’argent comme les courgettes.

C’est sans doute un peu imprudent. D’abord, parce que l’utilisation de ces flots d’argent a des effets secondaires dès aujourd’hui. Mentionnons-en deux. Le premier est la croissance des inégalités. L’argent créé à Francfort est en effet pour partie capté par la sphère financière, qui l’utilise non pas pour investir dans l’économie réelle, mais pour acheter des titres financiers. Des actions, par exemple. Actions qui voient donc leurs cours progresser, et enrichissent leurs détenteurs. La valeur des marchés boursiers mondiaux a beaucoup plus progressé que la croissance dans les dix dernières années, à cause de ces politiques monétaires. Et l’on observe le même phénomène sur le prix de l’immobilier dans les grandes villes, ou celui de l’art contemporain : la valeur du capital est soufflée par cet argent que les gros investisseurs peuvent emprunter quasiment sans frais. Cela profite bien entendu… aux détenteurs de ce capital, alors que la masse reste soumise aux aléas de l’usine.

Autre inconvénient, le maintien en vie des entreprises « zombies ». Vont être protégées de la faillite des entreprises qui auraient dû disparaître, en temps normal. Imaginons que l’on ait mis en œuvre de tels filets de sécurité au moment de la diffusion de l’automobile. Tous les services de diligences auraient profité de prêts gratuits et de subventions pour survivre, et retarder ainsi l’émergence d’un mode de transport bien plus efficace, la voiture. Il en aurait résulté une perte d’efficacité importante pour l’économie. Les diligences d’aujourd’hui exercent la même contrainte sur notre productivité. En France, le nombre de faillites est deux fois moins important que d’habitude depuis le confinement.

Mais le plus grave n’est pas là. C’est l’inconscience collective dans laquelle nous sommes, entretenue par quelques spécialistes qui nous expliquent que cette situation n’a rien de problématique. On connaît leur chanson : comme c’est la banque centrale qui est le créditeur de l’État, et que l’État possède la banque centrale, tout cela reste en famille et nous ne paierons donc jamais nos dettes. Une double illusion. D’abord parce qu’en Europe, la banque centrale n’est pas la propriété d’un État, mais de dix-neuf, les membres de l’union monétaire. Un jour ou l’autre, les dissensions éclateront entre les pays du Nord, Allemagne en tête, vertueux sur le plan budgétaire, et ceux du Sud, France en tête, qui ne savent et ne veulent se discipliner sur ce plan.

Ensuite, et nous sommes ici au cœur du mystère de l’argent, l’endettement massif par création monétaire risque d’atteindre un bien impalpable et extrêmement précieux, si familier que nous ne le voyons même plus : la confiance dans la monnaie. Que l’un d’entre nous sorte un billet de vingt euros, il pourra l’utiliser dans cent occasions de la journée. Pas un de ses interlocuteurs ne se posera la question de savoir si le rectangle de papier bleu possède vraiment la valeur qui est inscrite dessus.

Cette confiance est un bien collectif, indispensable au fonctionnement de l’économie, à la préservation de l’épargne – c’est-à-dire à la protection de la valeur du travail accumulé. L’argent sûr nous permet de stocker le fruit de notre travail pour l’utiliser plus tard. Or, cette confiance n’a pas toujours existé. À observer la longue histoire monétaire mondiale, la sécurité offerte par le signe monétaire n’a été qu’intermittente. Justement parce qu’elle a souvent été mise à mal par l’endettement et la création monétaire excessive.

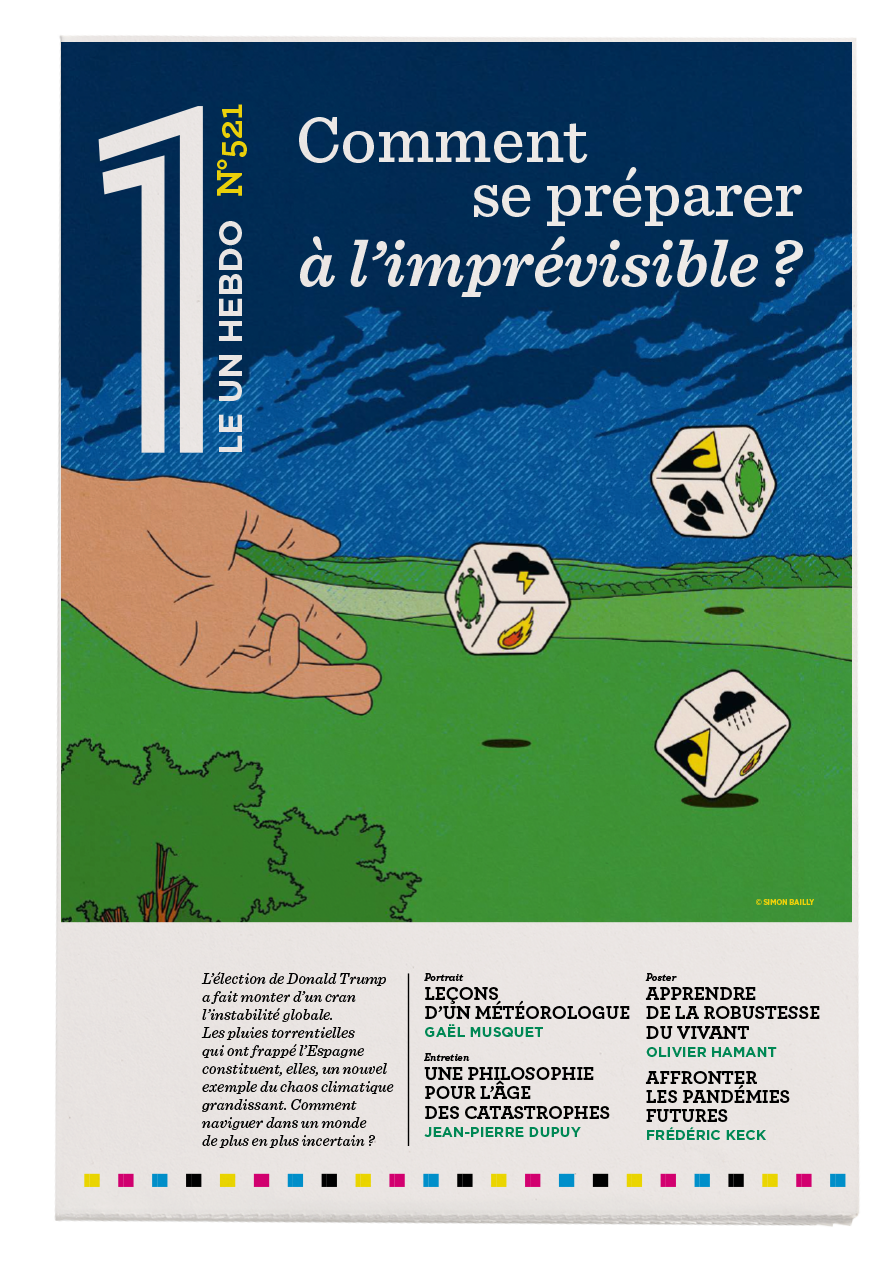

Le déclencheur d’une telle crise de confiance pourrait être une crise politique. Une crise sociale, avec des Gilets jaunes au carré. Une crise géopolitique. Une grave dispute entre pays européens. Un accident financier comme le krach de 2008. Une nouvelle crise sanitaire. Un événement climatique ou environnemental majeur. Autant de « cygnes noirs », dont la probabilité semble faible mais qui auraient l’effet d’un révélateur sur l’étroitesse de notre marge de manœuvre financière, et ne nous permettraient plus de contrer l’adversité comme nous le faisons aujourd’hui. En réalité, nous sommes en train de consommer la confiance accumulée dans les dernières décennies. Cela aura une fin, que personne ne peut dater avec précision, mais qui n’en est pas moins très probable. Tout aussi certain : chaque nouvelle échappée de la dette nous rapproche de ce terme.

La dernière phase de ces désordres pourrait être une période de forte inflation. Devant le risque, les consommateurs achèteraient davantage de biens, pour stocker leur épargne avec des objets physiques. Et cela ferait grimper les prix. L’inflation semble bien sûr improbable aujourd’hui, à cause de l’asthénie de l’économie et de l’emploi, qui pèse sur les revenus. Elle ne se manifeste guère, on l’a vu, que sur les marchés boursiers et immobiliers. Mais cela ne dit rien de l’avenir. D’autant que, comme le fait remarquer l’économiste Charles Goodhart dans un livre récent, l’environnement démographique mondial est en train de se transformer sous l’effet d’une évolution puissante et inéluctable, le vieillissement. Dans les années 1990 et 2000, la faible inflation était une conséquence de l’entrée, sur le marché du travail, de centaines de millions de personnes, en Chine notamment. L’offre de travail a alors considérablement augmenté, ce qui a tiré les salaires à la baisse, et avec eux le prix des produits que nous achetons. C’est fini. Sous l’effet du vieillissement, la force de travail mondiale se rétracte. Pour la première fois en 2015, la population active chinoise a diminué. Et le rétrécissement va s’accentuer dans les années qui viennent, sur la planète entière : les salariés vont améliorer leur rapport de force pour améliorer leur rémunération. Parallèlement, la mondialisation, qui a longtemps permis de se fournir au moindre coût, s’infléchit. C’est donc un autre facteur de désinflation qui disparaît. Évolution démographique, transformation du commerce mondial, aventurisme monétaire, emballement de l’endettement, tout se conjugue pour faire repartir fortement la hausse des prix.

On mesure ici la naïveté de ceux qui nous assurent que les dettes ne seront pas payées parce qu’elles sont détenues dans les banques centrales. Certes, elles ne seront pas remboursées au sens littéral. Mais nous pourrions néanmoins les régler sous une tout autre forme : un krach sur les valeurs soufflées par l’endettement, une période d’inflation qui dévalorise la monnaie. À bloquer les mécanismes de marchés comme le taux d’intérêt pour pouvoir s’endetter sans coût apparent, nous avons déplacé le risque, en le faisant remonter d’un cran. Quand on bloque la queue d’un chien pour l’empêcher de bouger, c’est tout le corps de l’animal qui s’agite.

Si le contribuable est épargné, ce sera donc l’épargnant qui paiera la note. Regrettable issue ? Pour les épargnants que nous sommes, sans aucun doute. Pour autant, si l’on élargit la focale, le nettoyage des excès financiers passés est indispensable, pour permettre le redémarrage de la croissance et de l’économie. La tradition biblique du Jubilé ne recommande-t-elle pas d’effacer les dettes et d’affranchir les esclaves tous les quarante-neuf ans ? De tout temps, l’histoire économique a été ponctuée par des krachs et des désordres monétaires, qui clôturaient un cycle libéral, comme celui qui meurt sous nos yeux, et préludaient à de longues périodes de croissance retrouvée. L’épidémie et sa dette n’auraient alors été que l’accélérateur de la transition vers ce nouveau régime. Le sacrifice de l’épargnant ne serait ainsi pas tout à fait vain.

« On a besoin de sortir du cadre »

Jézabel Couppey-Soubeyran

« Pour financer les dépenses indispensables à la collectivité et au rétablissement de la santé publique, pour soutenir les investissements permettant d’éviter la crise climatique – autant de dépenses socialement indispensables –, il faut brancher un cordon entre les Trésors des États et la Banque…

[Planche]

Robert Solé

Tout le monde en parlait, mais personne ne l’avait jamais vue. On finissait même par douter de son existence. Le 1 peut être fier de son scoop ! Il lui a fallu de l…

Un péché contre la démocratie

Jean Pisani-Ferry

Il ne doit y avoir aucun doute sur la politique à suivre : tout doit être fait pour protéger les Français du contrecoup économique de la pandémie et éviter un affaissement de notre système pro…